Au fond de la Cité de l’architecture, dans les souterrains près de la cave et loin des regards, une expo Bouygues Immobilier. Visite.

Jusqu’au 11 mars 2019, l’unique Cité de l’architecture & du Patrimoine à Paris présente l’exposition ‘Décloisonnons la ville !’ fournie clef en mains par la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, une exposition qui n’entend rien moins que «changer le regard sur la ville de demain».

Chacun comprend bien que l’Etat a expliqué à ses institutions culturelles, telle la Cité de l’architecture, qu’il n’y avait plus d’argent dans les caisses et qu’elles doivent désormais se débrouiller toutes seules pour faire rentrer des fonds, et pas des fonds de collections.

D’où sans doute ces expositions, financées par les fondations de multinationales industrielles, qui coûtent bien moins sans doute que des impôts qui, s’ils étaient payés, permettraient de financer ces mêmes institutions et d’enrichir leurs fonds (de collection). Dit autrement, une exposition à la Cité de l’architecture est somme toute comme un musée contemporain dans le bois de Boulogne*, une bonne affaire. Certes.

Mais le titre de l’expo – ‘Décloisonnons la ville’ – intrigue. Que cela peut-il bien signifier ? Que la ville est cloisonnée ? C’est le cas d’évidence, à l’échelle de quartiers entiers, de territoires ségrégués, de gentrification. Auteuil vs Belleville ? Une expo politique ? Enfin ?

Pour le coup, l’entrée est gratuite, ce qui est bien le moins pour qui sait toute l’importance qu’accorde Bouygues Immobilier à l’architecture. Sauf qu’en ce dimanche, c’est toute la Cité qui est gratuite, de jeunes auxiliaires souriants encourageant quiconque pénètre dans le hall pour se réfugier du froid à visiter le lieu, gratuitement. Chacun doit bien compter comme une entrée dans les statistiques annuelles…

Etonnamment, de la place du Trocadéro et depuis l’entrée principale, l’exposition de décloisonnement de la Fondation Bouygues n’est pas très bien signalée, ce qui veut dire pas signalée du tout. Il faut se renseigner, descendre un escalier, marcher un long couloir bien éclairé, descendre d’autres escaliers, passer devant les toilettes, bien éclairées près de l’ascenseur, continuer puis revenir sur ses pas parce que vous avez raté l’entrée.

Je serais Bouygues Expo, je l’aurais mauvaise d’être si bien planquée. C’est comme si elle n’avait pas l’air bienvenue à la Cité de l’architecture la Fondation Bouygues.

Ce qui invite à se poser la question suivante : pourquoi la Fondation Bouygues tient-elle tant à son expo à la Cité de l’architecture (& du patrimoine, on ne sait jamais), même dans un sous-sol ? La Fondation pourrait tout à fait, et tout à fait légitimement, installer son exposition dans le hall de son siège social parisien, puis la faire circuler dans toutes ses succursales en France et dans le monde entier et personne n’aurait rien à redire et cette expo aurait peut-être même alors quelque vertu pédagogique pour les équipes de Bouygues.

Mais non, l’évènement doit se passer à la Cité de l’architecture, comme si c’était un parcours obligé, et avoir l’air intelligent, comme si le lieu en lui-même conférait un air de respectabilité à cette exposition, justifiant ainsi le coût de location de la salle. Ce qui indique que la Cité, même si elle se pince le nez, est partie prenante du jeu de dupes. Une expo Bouygues, c’est quoi ? Un double six ?

Il faut donc se faire à l’idée que des architectes étrangers en visite à Paris, ne pouvant résister au désir de visiter la seule et unique Cité de l’Architecture et intrigués par le titre – ‘Let’s clear the city’, (traduction approximative) –, entament un long chemin dans les souterrains pour se retrouver devant la plaquette commerciale d’un grand constructeur.

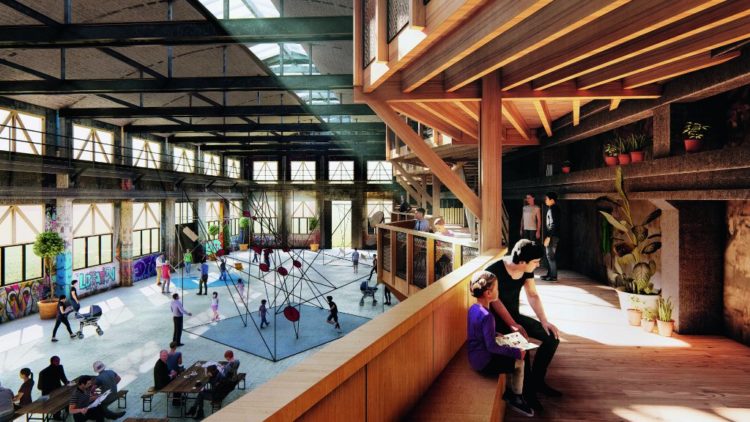

C’est bien de cela qu’il s’agit. Certes, Bouygues n’est jamais cité et ce ne sont pas ses projets qui illustrent l’expo mais celle-ci n’est rien d’autre qu’une présentation presque exhaustive – 55 projets ! – de tous les poncifs qui, selon Bouygues, font l’architecture contemporaine. Et pour les poncifs, bienvenue chez Prévert (pré vert).

L’expo est divisée en quatre parties. La première est intitulée ‘Nouveaux acteurs de la scène urbaine’. Tellement nouveaux d’ailleurs qu’il est question des Grands Voisins à Paris et de Darwin à Bordeaux, qui ont déjà largement plus de dix ans. Bref, il est ici question «d’occupation éphémère», «de cité fertile», «d’urbanisme transitoire»**, «d’écoquartiers» et, logiquement, «d’écohabiter».

Le tout étonnamment résumé en une phrase où l’on apprend que le nouveau bâtiment de Rem Koolhaas sur le plateau de l’université de Paris-Saclay, baptisé LabCity (‘ville laboratoire’ dans une traduction approximative) «ressemble à une petite cité sous cloche». C’est sûr qu’à Saclay, entre «agrofooding» et «plates-formes collaboratives», la cloche est sonnée !

La seconde partie s’intitule, fort logiquement, ‘Les bénéfices de l’économie collaborative’. Chez Bouygues, on aime bien ce concept de bénéfices. Sauf que quand les bénéfices doivent être expliqués avec autant de pédagogie, c’est peut-être qu’ils ne sont pas si évidents, comme bénéfices ? Quand on apprend qu’on a gagné, il est rarement besoin d’explications savantes.

En tous cas, parmi ces bénéfices-là, «l’alimentation bio-solidaire» et la transformation d’un parking en champignonnière ou champ d’endives, le tout avec des associations qui s’appellent par exemple WIP (‘fouet’ dans une traduction approximative ; ha non c’est ‘Work in Progress’, Travaux en cours, approximativement).

La «conciergerie» et les «applis numériques» sont autant de «bénéfices» supplémentaires ainsi que les «mobilités douces» et la «consommation équilibrée» – mangez cinq fruits et légumes par jour, Bouygues c’est et un papa et une maman -, le tout évidemment «zéro déchet» grâce au «réemploi» et à «l’écoconscience».

Ce dont témoigne avec sincérité l’agence RAUM qui indique dès l’entrée que «la scénographie de l’exposition réutilise et adapte les éléments de mobilier conçus dans le cadre de l’exposition itinérante des AJAP 2016 présentée à la Cité de l’architecture & du Patrimoine du 1 mars au 9 avril 2017 et réalisée par le collectif AJAP14 (Studio 1984 et Claas Architectes)».

Voilà du réemploi et de l’écoconscience !

Vraiment, ni la Cité de l’architecture ni la Fondation Bouygues n’avaient les moyens d’une nouvelle scénographie pour cette exposition qu’il ait fallu aller chercher le décor dans la cave, il est vrai toute proche de la salle de bal ?

La troisième partie – ‘Comment créer des liens de proximité’ – est à l’avenant. Il est question de «médiation», de «cité maraîchère» – comme si on n’avait pas encore compris –, de projets «Peas & love» (approximativement petits pois et amour, pour les poètes).

A force de vouloir bien faire pour les enfants de CM2, l’expo en vient à dire n’importe quoi, affirmant ainsi que Detroit «offre dorénavant une alternative alimentaire, écologique, sociale et solidaire aux réseaux d’approvisionnement classiques». C’est vite dit.

D’ailleurs le paragraphe suivant explique que «plus de 2 000 ménages, cantines, églises, et autres collectifs en bénéficieraient dans un rayon de 3 km». Notez le subjonctif. Pour une ville de 700 00 habitants, 2 000 ménages, voilà Detroit sauvée !**

Heureusement, le chapitre suivant prône le retour de l’artisanat dans la ville, ce qui ne mange pas de pain.

Enfin, l’exposition ne saurait être complète sans la dernière partie intitulée ‘Dans la dynamique de l’entreprise sociale’ – Bouygues sans doute dans le rôle de l’entreprise sociale – au fil de laquelle il est question de «Ticket for change» (un ticket pour de la monnaie, en traduction approximative), un projet d’ailleurs, sachez-le, lauréat du «French Impact» (l’impact français en traduction pour les nuls).

Pour ne rien oublier, il est évidemment question dans cette dernière partie de toutes les «transitions» – écologique, numérique, économique, aussi longtemps qu’elles ne sont pas intestinales – tandis que, bien sûr, parce que c’est comme ça que ça se passe chez Bouygues, tous les projets «habitat» sont «collaboratifs» et deviennent autant «d’accélérateurs d’innovation». Parce que le primo-accédant le vaut bien sans doute. Et c’est le hasard encore si la formule des appartements Bouygues semble immuable, sinon qu’ils sont de plus en plus petits et étroits. Mais bon, tant qu’ils sont collaboratifs et soutenus par des «accompagnateurs d’initiative»…

C’est enfin dans cette quatrième partie qu’interviennent les grandes écoles bienveillantes qui confèrent à leur tour un air d’honorabilité à l’illusion intellectuelle. Ainsi, pour l’occasion, Sciences Po a produit un docte rapport sur «l’analyse des modèles économiques pertinents en matière d’initiative sociale et solidaire». Dit autrement : comment financer les danseuses ?

Toujours est-il que Sciences Po, tout comme la Cité de l’architecture, semble faire peu de cas de la Fondation Bouygues et de son expo décloisonnée. La prestigieuse université n’a en effet dédié à ce rapport que quelques étudiants, lesquels sont parvenus néanmoins à définir six «axes de bonnes pratiques».

Voyons. Règle N° 5 : «Savoir se financer et trouver son modèle économique». Pour qui cherche un conseil… Sciences Po, d’évidence, ce n’est pas l’ESSEC.

Règle N° 3 : «Développer le capital humain et mobiliser les compétences». Il fallait y penser. On dirait le titre d’un article de l’Usine Nouvelle. C’est Bouygues qui doit être content de ne pas dépenser son argent n’importe comment.

Le Pavillon de l’Arsenal a, en 2018, proposé une exposition intitulée Capital agricole. Dans ce cadre, sous le commissariat d’Augustin Rosenthiel (SOA), même la ville de Paris a dû se résoudre à ouvrir le champ de l’agriculture dite ‘urbaine’ à l’échelle de l’Ile-de-France, tant il est clair à ceux qui préfèrent la lune au doigt que le concept même «d’agriculture urbaine» à Paris intra-muros, sinon pour l’animation des écoles, n’a pas de sens.

La seule politique possible en regard des enjeux que porte l’architecture, y compris pour l’alimentation en circuit court, est à l’échelle du territoire, pas à celle du détail de l’expérience locale et anecdotique, fut-elle réussie et généreuse. Acheter ses champignons très chers parce qu’ils ont poussé sous les Buttes-Chaumont est sans doute un acte militant respectable mais, vraiment, est-ce décloisonner la ville ?

Cette exposition – 55 projets, pas moins ! – est un catalogue de bonnes intentions et de vœux pieux au goût du jour – Bouygues la main sur le cœur – qui, par la grâce de la Cité de l’architecture de Paris Capitale acquiert ainsi une légitimité qui ne lui est pas due. Ne manque plus comme cadeau à la sortie que les graines à planter dans la jardinière au compost issu de toilettes sèches. Après tout, sauver la planète concerne chacun.

Et bientôt, à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine de Paris si unique, une expo intitulée «La ville comme ouvrage d’art», par la Fondation Eiffage.

Qui mettra peut-être un peu plus de budget pour s’éloigner des toilettes.

Christophe Leray

*Voir notre article Les gilets jaunes exaspérés, par l’architecture aussi ?

**Voir notre article Urbanisme transitoire : dernier intermède avant gentrification

***Voir notre article Pour en finir avec l’agriculture urbaine à Paris (et ailleurs)