A atelierworkshop, né de la rencontre d’une architecte française – Cécile Bonnifait – et d’un architecte néo-zélandais – William Giesen -, le choc des civilisations n’est pas une tragédie mais source d’infinie richesse. De quoi dépoussiérer des concepts inadaptés dans un pays de pionniers. Portrait.

Quand est-ce la dernière fois qu’un architecte s’est présenté un peu en retard à un rendez-vous parce que « le jeudi, c’est jour de cricket » ? Cécile Bonnifait ne se formalise pas plus que ça des passions annexes de son associé William Giesen. D’ailleurs si elle l’a rencontré, c’est parce que William était venu en France en 1997 en tant que joueur semi-professionnel… de rugby.

« La pression sociale est lourde en France quand on veut faire« , dit-elle de sa maison à la campagne au bord de la mer en Nouvelle-Zélande. Euphémisme ! Willam est Néo-Zélandais. Simple, non ? A la vérité, pas tout à fait.

En 1998-99, en marge du rugby, William, –27 ans, poursuit ses études à l’Ecole d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, école que Cécile, 28 ans, a déjà quittée. Elle travaille alors, avec Jean-Paul Loubes notamment, sur l’anthropologie de l’espace dans le cadre de projets de recherches de développement durable en Chine et au Tibet. William, qui participe a des concours de projets urbains dans les agences bordelaises, dont Les Quais à Bordeaux, s’intéresse également à l’anthropologie de l’espace et aux projets chinois. Leurs chemins se croisent en 1999 : ils commencent à formuler en commun une approche de l’architecture puisant dans les courants qui s’expriment à l’époque à l’Ecole de Bordeaux sous l’influence de Jacques Hondelatte – pour lequel Cécile a déjà travaillé – et celle de Jean-Paul Loubes. William repart en 2000 en Nouvelle-Zélande pour terminer son diplôme à la Victoria University de Wellington.

Cécile, après un long séjour en Finlande – « le paradis des architectes » – et de multiples aller-retour en Chine pendant six ans de recherches, est en route pour le Venezuela mais fait étape à Wellington autant par amitié – aider William à finaliser son projet de diplôme – que curiosité. Mais une université locale lui propose un poste d’enseignante et de tuteur et, six mois plus tard, elle y est encore. Avec William, elle ouvre alors atelierworkshop, né ainsi d’une connivence intellectuelle – et non sentimentale, précision utile tant la complicité entre les deux architectes est forte – basée sur « la dualité des langues et de pensées« , ce que traduit bien d’ailleurs le nom de l’agence. « Nous sommes complémentaires« , disent-ils. Sauf que le mot ‘dualité’, à bien y regarder, se révèle réducteur.

Habituellement un architecte anglo-saxon ne travaille pas, ou peu, de façon conceptuelle et reste attaché, s’il est Américain, Australien ou Néo-Zélandais, à la structure à ossature bois et ce que ça implique. Un architecte français, de part sa formation, utilise plutôt le mode conceptuel comme processus de création. Ici, encore, se méfier de l’évidence. Certes, entre l’architecte originaire des Deux-Sèvres et le Kiwi, la façon de penser l’architecture et le projet urbain sont différents. Sauf que c’est Cécile qui s’est appropriée l’extraordinaire liberté de conception dans un pays à l’urbanisme inexistant et aux réglementations laxistes pour « faire » (traduire, construire) quand William se révèle au final le plus instinctif des deux. Cela dit, « en Nouvelle-Zélande, il y a très peu d’architecture publique, et elle est réservée aux grandes agences, sauf qu’il n’y en a pas !« , se marre Cécile. Les jeunes architectes néo-zélandais font donc des maisons. C’est ce que fera atelierworkshop, mais à sa façon. « En France nous serions différends, en Nouvelle-Zélande, nous sommes différents« , constatent-ils. Au point d’ailleurs que leurs premiers clients sont des couples mixtes américain-australien, hollandais-kiwi, australien-kiwi, français-kiwi. « Les gens qui nous approchent sont ceux qui sont allés à l’étranger », explique Cécile. « J’avais imaginé la Nouvelle-Zélande semblable à la Scandinavie mais c’est plus compliqué que cela. Voilà un pays où les femmes ont eu le droit de vote très tôt (1893) mais on compte les femmes installées architectes sur les doigts de la main« , dit-elle. Bref l’architecture, contemporaine ou non, n’est pas vraiment la tasse de thé kiwi.

Ce n’est pas seulement parce qu’elle est femme et française et lui passionné de sport que leur architecture détonne dans ce pays de quatre millions d’habitants mais, surtout, parce qu’ils ne posent pas les mêmes questions que leurs confrères locaux en abordant les projets. Ainsi développent-ils leurs projets en mettant l’accent sur le développement durable et le confort, ce qui n’est pour eux rien d’autre que du « bon sens« . Cela semble évidemment, pour nous, tomber sous le sens. Pas en Nouvelle-Zélande où les maisons ne sont pas toutes isolées, où la notion de confort est étrangère à l’esprit pionnier et où, enfin, l’origine de l’architecture est un modèle colonial importé et inadapté aux conditions climatiques du pays. « Ils semblerait que les architectes contemporains sont atteints de post-modernisme aigu et montrent beaucoup de passion pour les cubes sans trop se préoccuper du fond ou des problèmes énergétiques« , raconte Cécile. Résultat, le travail d’atelierworkshop est remarqué autant pour sa facture contemporaine que pour leur souci d’économie en terme de matériaux et d’énergie que pour l’inventivité dont ils font preuves – un système de persiennes automatiques qui maintient une température constante dans la maison quelle que soit la saison par exemple. Le tout au point de soutenir avantageusement la comparaison en terme de budget avec les promoteurs locaux.

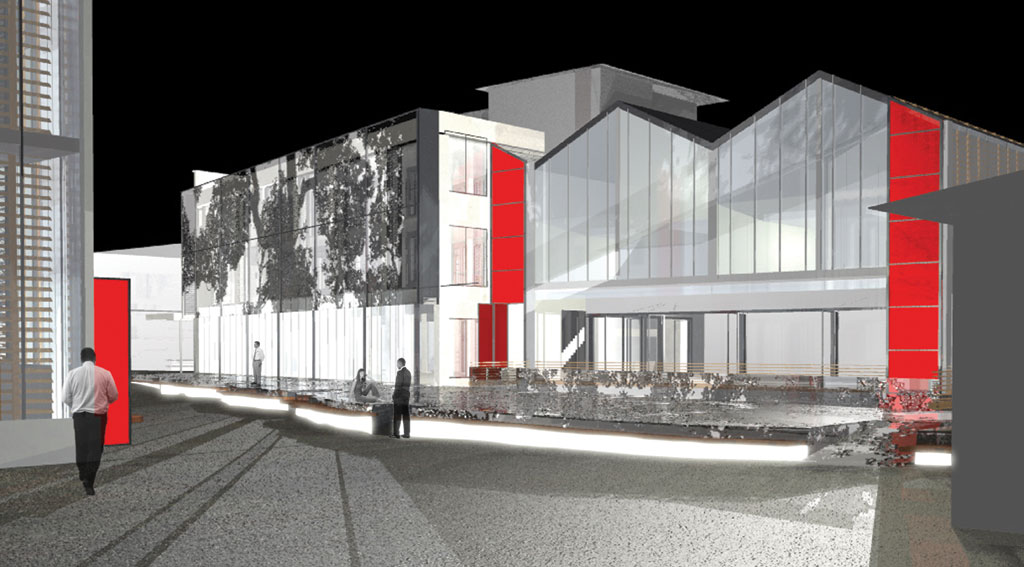

Pour le coup, c’est l’architecture publique qui est venue à eux sous forme d’un beau projet de place publique – Huatoki Square, à New Plymouth, Taranaki region – avec les façades de quatre des immeubles environnants à concevoir. « Au travers de notre pratique, nous attirons l’attention sur la relation changeante entre le présent et la mémoire du passé« , disent-ils. « Nous acceptons l’idée qu’un édifice, quel que soit sa taille, offre une image spécifique du futur dans le cadre de la culture dans lequel il est bâti« . Ce n’est pas simple rhétorique savante et cette place publique le démontre amplement, de part son nom même. « Nous avons relevé sur de vieilles cartes géographiques, le tracé d’une rivière qui était une ressource très importante pour les Maoris. Nous l’avons exprimée par une plate-forme de verre éclairé de motifs sérigraphiés de Pohutukawa, un arbre indigène et symbolique« , expliquent-ils. Ce motif sera également décliné sur l’une des façades adjacentes de la place et éclairé en utilisant l’hydro-électricité produite par le flot changeant de la rivière huatoki.

Il faut ici revenir sur leur volonté de mettre en exergue la « mémoire du passé » maori de l’île puisqu’ils sont tous deux gens trop sérieux pour que l’histoire du pays soit ici utilisée comme un simple artifice. D’autant plus que la moitié de la famille de William est, par alliance, Maori depuis des générations. Cécile sait aujourd’hui résumer les principales étapes de la colonisation, rappeler la résistance farouche des Maoris aux Anglais, utiliser le vocabulaire courant (un Iwi est un clan, un pakeha un européen, etc.) mais ils ont surtout – dans le cadre du diplôme de William – commencé à défricher tout le pan architectural de la culture maori jusqu’à ce jour très peu documenté. « Nous nous sommes attachés à chercher les éléments et une définition de l’espace maori« , explique-t-elle. Elle cite en exemple le pa, un système de terrasses et de barrières et la particularité des entrepôts maoris qui étaient soit creusés dans la terre soit construits perchés sur des structures de bois et qui étaient destinés à conserver nourritures et richesses du clan. Non seulement Cécile et William révèlent ainsi une culture sous-jacente mais prégnante, que cette rivière réinventée symbolise parfaitement, mais ces recherches leur ont également permis, après avoir confronté leurs références européennes et chinoises d’explorer désormais plus avant « un axe de critique, de documentation et de pratique franco-néo-zélandais« . Ils conversent en anglais, le français est la langue de travail et les références sont étonnamment multiples.

Cette passion « d’apprendre puis de remettre en cause ce qu’on a appris » trouve donc tout son sens dans leur production architecturale – citons également ici leur prototype ‘Port-a-batch’, une petite maison de vacances portable, inspirée de la vie néo-zélandaise, où l’on vend une maison tout en gardant le terrain (c’est donc la maison que l’on déplace, littéralement) – mais aussi dans la façon même d’appréhender un projet avec un client. En effet, c’est par le texte que s’organise la rencontre, « ce qui est certainement lié à notre passage chez Jacques [Hondelatte] », précisent-ils. En clair, les premières visites du site donnent lieu à un « brief » qui s’attache à décrire le paysage et le contexte. Cette « nouvelle géographie » décrite plutôt que dessinée permet aux architectes et aux clients de se mettre à parler « le même langage puisque les mots leur sont autant accessibles qu’à nous« . « De là, nous passons des intentions aux réactions, c’est-à-dire que l’on s’attache à décrire nos idées de design afin de donner une idée mentale du projet sans le figer, tant pour le client que pour nous, par une image, comme quand on lit un livre« , disent-ils.

Ce design mental préliminaire servira de base pour estimer le budget, le temps, les honoraires et aboutira au projet. Il est d’ailleurs significatif qu’en deux occasions, lors de la publication dans des magazines de leurs travaux, les journalistes Kiwi parlent de ‘design firm’ plutôt que d »architecture firm’. Ce qui boucle la boucle puisque face à leur volonté de « faire« , ce sont pourtant leurs concepts que retiennent les critiques locaux, stupéfaits et dithyrambiques, mais les renvoyant ainsi à ce qu’ils ne sont plus, c’est-à-dire que si Cécile est Française (aussi de nationalité Kiwi aujourd’hui), elle est désormais beaucoup plus qu’une ‘architecte française’ ; La même chose peut-être dite pour William.

D’ailleurs atelierworkshop est également aujourd’hui un lieu de résidence d’artistes nommé Art&Fact. Cécile avait dix ans quand elle a décidé qu’elle serait architecte, la passion lui a fait dépasser ce premier horizon. « L’architecture est un bon outil mais ce n’est pas suffisant« , conclut-elle.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 13 septembre 2006