«Je pense que l’être humain est parfait quand il établit enfin une relation intime avec la solitude», assure Luis Longhi. Depuis Lima, l’homme de l’art dirige une petite agence qui s’évertue à dessiner les contours d’une architecture péruvienne. La pratique est originale, instinctive. Puisqu’il ne peut lire, l’architecte s’en remet aux émotions et parle à la terre.

Contexte

J’étais fascinée par le travail de l’architecte péruvien Luis Longhi et je souhaitais aller à la rencontre de cet homme qui semblait pouvoir retranscrire en écriture architecturale le langage des montagnes Péruviennes.

Arrivée à Lima, je pris un taxi pour rejoindre l’agence. A peine le taxi amorça-t-il un virage dans la rue que je reconnus au loin et sans mal l’agence de l’Architecte, jusqu’à son signe le caractérisant, soit un grand cercle de béton en guise d’extension.

Il m’attendait, sobrement vêtu d’une blouse claire au col mao et d’un jean, les cheveux longs attachés et arborait un sourire radieux comme le temps lui-même. En entrant dans l’agence, je suis restée interdite devant une large table créée de sa main, de toute beauté, de toute force, en pierre noire avec une brèche au centre par laquelle un végétal a pu se frayer un chemin de vie. Après quelques mots échangés pendant la visite de l’agence, nous avons décidé de partir immédiatement vers «Forever House». La propriétaire des lieux que Luis nomme «Princess of The Kingdom» a chaleureusement accueilli l’ami Architecte et moi-même dans sa maison où règne une judicieuse harmonie entre extérieur et intérieur, avec comme matériaux principaux, la «Black Stone» et le bois. Certaines pièces du mobilier ont été créées par Luis lui-même. Pendant la visite des lieux, je remarquais la finesse de certains détails comme la découpe de la rampe d’escalier ou la porte d’entrée, en bois noble de la région appelé Chihuhuaco, d’une brillance et d’une couleur splendides. Je décidais de poser la caméra au niveau du Pool House, dans la salle en contrebas dont la porte vitrée fût elle aussi créée par Luis avec un motif Péruvien noir sur fond bleu.

Puis nous saluons notre charmante hôtesse pour filer en direction de Pachacamac.

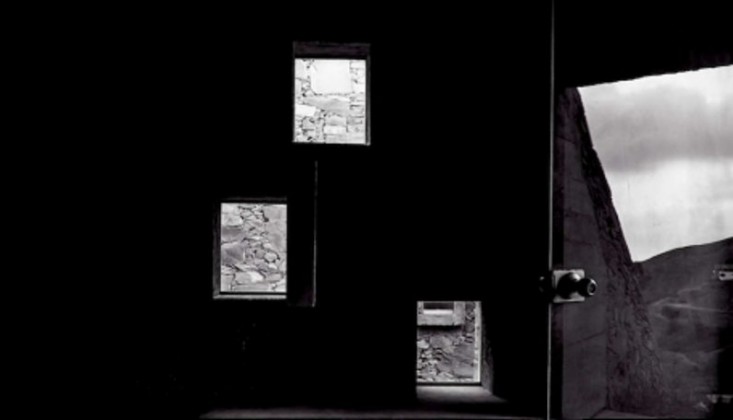

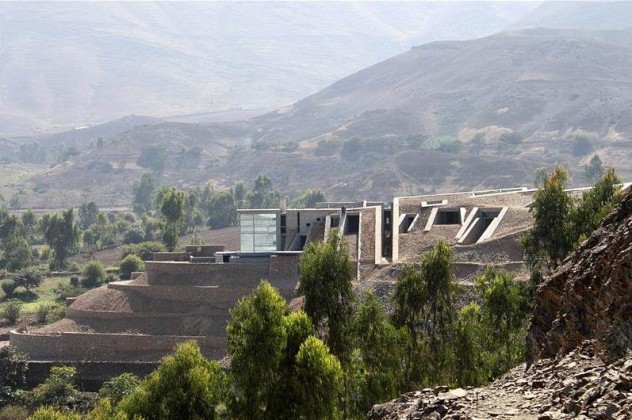

Des hauteurs du plateau on pouvait apercevoir la si intrigante «Pachacamac House» avec ses lucarnes telles des filtres de lumière, tout le long de la roche. A l’intérieur, le silence et nous. Je ne pus alors empêcher les larmes de me monter aux yeux. Nous ne sommes pas dans une maison mais dans un lieu de recueillement, de méditation. Avec pas moins de 600 m², je perdis de vue le Créateur du site, ce génie que je retrouvais dans une pièce, assis, le menton dans les mains.

J’ai passé toute une journée avec cet homme qui parvient à allier l’architecture contemporaine aux codes Péruviens et à l’histoire du Pays.

C.A.

Carol Aplogan : Votre architecture est-elle une thérapie de terrain, un baume de douceur appliqué aux terres péruviennes ?

Luis Longhi : Penser mon architecture comme une thérapie ? Voilà une façon bien sympathique d’appréhender mon oeuvre. J’aime à dire que l’architecture n’est pas mon travail ; l’architecture n’est pas une façon de vivre, elle est l’endroit où je vis. Alors thérapie ou non ? Prenons un exemple : cet espace. Il est la conséquence de tout un processus. Quand je viens ici, je me sens bien, je me sens guérir, je pourrais être absent de bien des endroits mais certainement pas de cet espace, pas en ce moment.

Si j’apporte mes racines à mon architecture, alors je commence moi-même à me reconnaître Péruvien. En ce sens, je parle toujours de thérapie sociale pour mon pays parce que nous avons un complexe : nous ne nous acceptons pas. Quand vous répétez à un enfant «tu es mauvais», cet enfant deviendra mauvais. Si vous voulez guérir cet enfant, vous devez l’envoyer en thérapie.

Voilà notre société : L’Espagne, dans le cadre de son empire colonial, nous a répété que nous n’étions pas bons. En tant que société, nous ne nous acceptons pas et, en tant que société, nous devons aller en thérapie. Je crois que non seulement l’architecture mais aussi la peinture péruvienne ou la musique ont besoin d’être thérapeutiques. Nous devons ainsi retrouver notre identité.

Comment avez-vous transformé l’enseignement que vous avez reçu aux Etats-Unis une fois revenu au Pérou ?

C’est quelque chose que je n’ai pas prévu. J’ai d’abord pensé habiter aux USA pour de bon. Mon éducation au Pérou reposait sur l’idée que la meilleure chose à faire était de quitter ce pays où les opportunités manquent pour imaginer l’avenir.

Quand je suis parti aux Etats-Unis, je n’ai pris qu’un aller simple. La vie, depuis, m’a rattrapé. Il aurait été impossible de pratiquer là-bas mon métier d’architecte tel que je le conçois ici. Mon compte en banque aurait peut-être été plus gros là-bas.

Ici, au Pérou je pratique l’architecture avec mes mains. Je l’imagine avec l’art plutôt qu’avec l’esprit. J’ai tenté d’interpréter de façon artistique l’architecture de mon pays et ce, après avoir connu de nombreuses expériences dans bien des pays comme le Japon ou l’Inde… Je faisais alors partie d’équipes dirigées depuis les Etats-Unis. Aujourd’hui, mon agence, c’est moi-même accompagné de deux-trois collaborateurs. Nous décidons ensemble de l’art de l’architecture. Tout est fait maison.

A la recherche d’un processus de production de l’architecture, vous répondez par «vivre par instinct». Cet idéal se fonde sur votre vie d’enfant. Racontez-nous ce passé où, enfant, vous ne pouviez pas lire.

Ce fût là l’une de mes plus grandes frustrations. Je suis né dans une petite ville où, dans les années cinquante, l’éducation n’était pas développée. J’avais un handicap, une forme de dyslexie et je n’étais pas capable de comprendre ce que j’essayais de lire. J’ai accepté cette situation mais j’étais si désespéré !

Nous étions supposés lire les pages d’un livre très basique et si nous le faisions bien, notre enseignant signait la page et nous pouvions alors nous rendre à la suivante le jour d’après. Je n’ai jamais passé la première page. En revanche, j’ai trouvé le crayon que l’institutrice utilisait et j’ai appris à imiter sa signature avant même de savoir lire. Aujourd’hui, je suis l’architecte que je suis du fait de ce handicap.

Je suis conscient d’avoir développé en conséquence une autre perception des choses, d’autres émotions. Je vois davantage que les gens dits ‘normaux’ car j’ai toujours eu à imaginer et à inventer plus de choses que si j’avais pu les lire. Je peux imaginer l’histoire d’un livre sans le lire seulement en écoutant mes amis le raconter.

Il en va finalement de même avec l’architecture ; vous devez inventer, halluciner des conditions de conception. C’est à ce moment et uniquement à ce moment que vous pouvez faire quelque chose sans peur. La première leçon née de ma frustration fut de «vivre par instinct». Un jour, je devais aller donner une conférence dans une université américaine. Je fus alors confronté à un choix : prétendre être un intellectuel et savoir lire ou dire la vérité. Je me devais de dire la vérité.

La nature est perfection. Comment, architecte, peut-on transformer cette nature voire la déformer ? Quelle est la définition de perfection pour un architecte ?

J’ai pour habitude d’affirmer que tout ce qui n’est pas touché de la main de l’homme est perfection.

Pensez aux paysages vierges, purs, juste à la nature, sans aucune intervention humaine, alors là oui, le monde est perfection.

De son côté, l’Homme tente de transformer cette perfection. Or, ce qui peut prétendre transformer la perfection n’est autre que la perfection elle-même. Si les architectes savaient cela, nous ferions tous du grand Art. La perfection ne peut pas s’accommoder de calendrier ou de planning.

Je dois faire en sorte de rencontrer cette perfection et de ne pas spolier l’endroit. Les architectes doivent atteindre cette perfection lorsqu’ils travaillent. «Diseñar» (dessiner, concevoir, ndlr.) provient de deux mots : divin et signum. L’art de conceptualiser est l’art d’appliquer des décisions divines ou d’attendre un signe du divin.

Idéalement, il s’agit de sages décisions faisant en sorte de réaliser quelque chose que j’essaye de rendre parfait ; j’attends un signe… du divin. Vous devez réagir avec votre propre instinct et non avec votre esprit. Quand votre esprit intervient, il pense au temps, à l’argent etc., vous entrez dans une complexité que vous créez vous-même.

La vie est pourtant simple. Le plus difficile est de ne pouvoir s’alimenter tous les jours et de ne pas disposer d’endroit pour s’abriter. Ce sont des choses basiques mais essentielles. De quoi d’autre aurions-nous besoin ? En s’orientant vers le «toujours plus», nous oublions l’essentiel, ce qui est nécessaire à la vie.

«Transmettre» plus que «montrer» : depuis combien de temps et où enseignez-vous ? Comment transmettez-vous votre idéal de symbiose avec l’environnement à vos étudiants ?

Je ne pouvais pas devenir Ingénieur Civil ; j’étais bien trop mauvais. A vingt ans, je suis allé à l’école d’Architecture et j’ai rencontré Juan Baracco. Professeur, il jouait alors un rôle important au Pérou. Il a pris soin de moi. Il m’a appris la manière de ressentir l’architecture.

Aujourd’hui, je ne suis en mesure d’enseigner que parce que je suis architecte. J’essaye avant tout de transmettre ce que je suis. Je dis à mes élèves qu’ils doivent, par exemple, comprendre la nature d’un site, lui parler. «Parler à un lopin de terre ?», me demandent-ils. Je leur réponds qu’il s’agit d’une prière, d’un effort d’imagination. Rares sont ceux qui y croient. Je tente malgré tout de transmettre une perception, une émotion liée au lieu.

Vous vous définissez comme étant un homme simple dont le langage du coeur dépasse celui de la rationalité. Vos réalisations me paraissent pourtant extrêmement complexes. Est-ce à dire que vous créez d’abord avec le coeur ?

J’avais pour habitude de me dire simple mais aussi pas intelligent. Je pensais par exemple qu’être intelligent et savoir lire allaient de pair. Celui qui ne peut pas lire ne peut être intelligent. Il y a toutefois plusieurs façons d’être intelligent : avoir une intelligence émotionnelle, par exemple.

Je pense être un homme simple : je vis et travaille au même endroit, j’essaye de ne pas conduire à cause du trafic, j’ai peu d’amis, j’adore parler, échanger avec mes étudiants ou les gens qui viennent pour m’interviewer parce que ces personnes sont intéressées par mes idées ou par mon architecture… J’en retire un grand bénéfice dans l’exercice du développement de ma pensée.

Puisque je ne peux pas lire, je dois trouver d’autres moyens de m’instruire et de m’enrichir intellectuellement. Je pense qu’il y a une façon simple d’apprendre, en étant juste sincère, en n’essayant aucunement d’impressionner qui que ce soit, en exprimant ce que vous ressentez, en acceptant vos handicaps, en vous acceptant tel que vous êtes. «Simple» de cette façon dont on l’entend, oui je pense que je le suis assurément.

Quand vous êtes capable d’établir une relation étroite et intime avec la solitude, c’est la plus belle chose qui soit. Vous n’avez besoin ni de rien ni de personne. Il est très difficile d’être simple dans cette société qui vous demande d’être sophistiqué, compliqué, d’être ‘plus’, de vouloir plus, etc. A travers mon architecture, j’essaye simplement d’être Péruvien.

«Je pense que l’être humain est parfait quand il établit enfin une relation intime avec la solitude». Pourriez-vous développer ?

J’en parle pour l’avoir expérimenté. J’avais alors la cinquantaine et j’ai compris comment je pouvais me retrouver. En d’autres termes, je me suis senti en mesure de vivre avec moi-même sans autres besoins. L’état parfait de l’Homme réside dans le fait de pouvoir se parler à soi-même d’une manière très intime. La maturité, sans doute. La cinquantaine passée, vous faites tout à coup preuve d’une sagesse prématurée. Tout ce que vous dites a un sens. Avant, je parlais de choses et personne ne comprenait. Soudain, tout ce que je disais avait un sens pour les autres. Ce que je disais avait un sens pour moi.

Nous naissons dans une société qui nous apprend à nous comporter de manière différente pour être socialement correct. Nous devons vivre dans cette société mais, en même temps, nous ne devons pas perdre notre propre nature. Nous devons accepter le monde sans nous oublier.

Propos recueillis par Carol Aplogan

Le texte est issu d’un entretien filmé, visible dans son intégralité

Le Blog de Carol Aplogan

Cet article est paru en première publication sur Le Courrier de l’Architecte le 16 septembre 2014