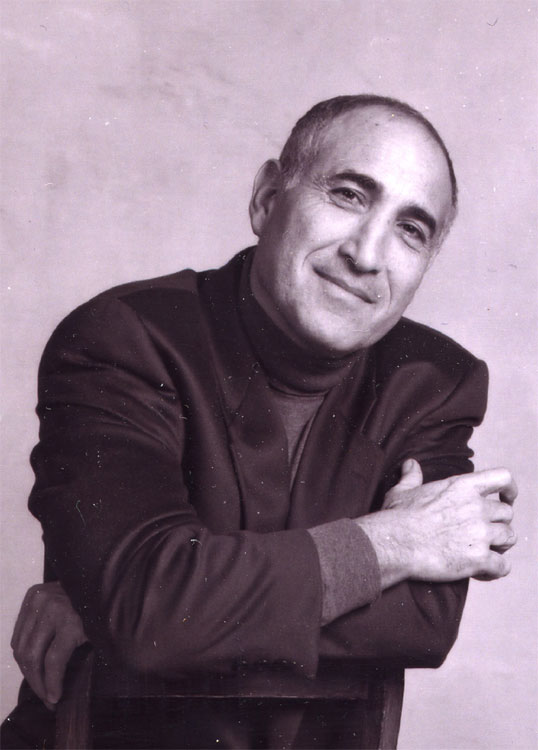

Le 25 et 26 juin, l’architecte Alain Sarfati était à Vannes, dans le Morbihan, simple concurrent d’un concours autrement plus difficile que ceux auxquels il est confronté habituellement. De fait, ses chances de gagner étaient minimes. La preuve, l’année précédente il n’avait pas passé le second tour. Rencontre.

A Vannes, étaient pourtant sollicitées ses «capacités de réflexion, de compréhension, ainsi que son jugement, afin de stimuler l’adaptation, l’à-propos, l’anticipation et la créativité». Autant de qualités que d’aucun peut lui prêter sans risque de se tromper. Là encore, il s’est plié, comme il le fait depuis cinquante ans, à des valeurs de «courtoisie et d’élégance, de politesse et de loyauté». Là, «l’impulsif et le violent» n’auront pas droit de cité. Alain Sarfati est architecte donc. Il est aussi escrimeur, un sport dont les valeurs, citées ci-dessus, ne sont pas négociables. L’épée est son arme de prédilection et l’homme est passé maître (d’arme) dans l’art de l’attaque, de la défense et de l’esquive. Si l’architecte est désormais connu, respecté et le sujet d’une importante production éditoriale, qui se cache donc sous le masque du compétiteur ?

La question n’est pas anodine. «La tension entre les aspects physique et intellectuel est consubstantielle de ce que je suis et de ce que je fais», dit-il. Dans son agence parisienne, invisible de la rue, des murs entiers, des colonnes sont emplis de centaines, (milliers ?) de cartes postales de ses œuvres. Une présence physique, massive, oppressante ; kaléidoscope déroutant qui n’est pas sans rappeler l’échoppe d’un de ces vendeurs de cartes près du centre Beaubourg, sauf que celui-là serait devenu fou à ne promouvoir qu’un seul et unique auteur.

Alain Sarfati n’est pourtant pas imbu de sa personne. En fait ce serait plutôt l’inverse. Sur ses appuis, de prime abord, il se révèle chaleureux. Charmeur et apparemment sûr de lui, il se révèle complexe et sensible quand il s’autorise à baisser la garde. L’escrime est un sport violent, spectaculaire, aux subtilités invisibles aux yeux des profanes, où les combattants, à la tenue immaculée, sont indistincts. Largement exposé, prolixe dans le verbe et l’écriture, Alain Sarfati est au fond un homme secret dont l’art, martial et empreint de bonté – ce n’est pas antinomique -, n’a enfin plus rien à prouver.

L’escrime, dit-il, est une discipline importante dans son rapport à l’autre, il faut «savoir tout de suite à qui on a affaire». Une question de vie ou de mort, stylisée certes, mais réelle. Pourquoi un masque sinon pour se protéger de la dangerosité des coups ? Ces milliers de cartes ont-elles eu pour fonction de le rassurer, de lui rappeler tous les jours qu’il est architecte puisque, d’évidence donc, il est l’auteur de tous ces bâtiments ? A-t-il besoin aujourd’hui encore de tirer les plans comme il tirait l’épée ? Non, sans doute. «La part de violence, de spontanéité à 15 ans n’est pas la même quand on en a cinquante ; tout passe alors par la tête, le regard».

Il évoque spontanément Albert Camus, se définissant, comme lui, comme un «homme de passion et de raison« . Né au Maroc en 1947, Alain Sarfati a connu le crépuscule de l’empire. Quand bien même adolescent il courait sur les chantiers de la création de la ville nouvelle de Meknès – impressionné par ce dynamisme et ce premier rapport à la modernité -, il suivait l’apprentissage, dans cette ville de garnison, de l’une des meilleurs salles d’armes du pays. La paix armée, il y était par ailleurs également confronté chaque été, lors de traversées de l’Espagne franquiste imposées par sa mère, professeur d’espagnol, avant des visites en métropole à valeur éducative. «Tous les ans il nous fallait découvrir des cathédrales, des musées, des trésors religieux. J’en avais marre de voir des Velasquez, des Goya».

De l’effervescence du développement urbain, il retient «ce sentiment de liberté» qu’évoquait en lui l’architecte qui venait discuter avec ses parents lors de la construction de leur maison. De ces voyages, il retient une aversion durable des sociétés totalitaires et coloniales d’un XXe siècle qui leur aura fait pourtant la part belle. En réaction il se forge une esthétique tournée vers l’Asie, le Japon et les Arts martiaux, justifiant ainsi une passion guerrière tout en évacuant sa connotation militaire. Ni sabre ni goupillon donc, seulement l’épée. «J’adorais dessiner et beaucoup d’autres choses m’emmerdaient», dit-il.

Il souligne tôt dans la conversation que son travail est pour «l’homme», l’usager ou le citadin pour le dire autrement. «Il ne vous aura pas échappé l’importance que j’accorde à la ville et, à travers elle, au social», dit-il. Nul besoin ici de rappeler son parcours puisque tout a été dit et écrit à ce sujet. Disons seulement que pour lui, la ville renvoie à un principe de composition dont le but et l’intérêt sont la «mise en relation». «Je ne supporte pas le mépris et l’arrogance ; j’y suis souvent confronté, ce n’est pas pour autant que je m’y fais», dit-il. Les murs de cartes postales dessinent donc, que l’on zoome sur chacune des parcelles ou que la vision se fasse aérienne, un paysage urbain contemporain et singulier. «C’est à la fois architectural et en même temps personnel ; une manière de refuser le voile ou l’écran idéologique», dit-il à leurs propos.

Il discerne mieux aujourd’hui quelles furent ses propres motivations. «J’ai mis trente ans à découvrir une chose», dit-il. Son frère André, plus jeune de deux ans, collectionnait les prix d’excellence. «Plus il était excellent, moins j’en faisais. Les parents ne sont pas toujours attentifs, en réalité je demandais leur attention». Il reconnaît sa propre distraction vis-à-vis de ses filles quand lui-même s’est plongé corps et âme dans son métier.

Concourir sans armure ne lui fut pas aisé. Il était encore étudiant – brillant et académique – aux Beaux-arts quand un professeur refusa de le laisser développer un sujet d’urbanisme pour son diplôme au prétexte qu’il n’était pas assez «poétique» pour lui. Le jeune Alain Sarfati en fut catastrophé : «j’essayais d’être quelqu’un de sérieux, il me sort que je suis poète». Il mettra, de son propre aveu, vingt ans à accepter que la dimension poétique devienne importante dans son travail. «Ce n’est pas la seule mais, en toute hypothèse, il faut qu’elle soit là, à la fin ; il faut qu’il y ait de l’émotion», dit-il, s’étonnant encore que l’évidence lui ait si longtemps échappé.

La liberté était au bout de ce long apprentissage, auquel hommes et femmes ont contribué différemment. Les femmes en premier lieu. Il en est entouré. Deux d’entre elles lui font face, à les toucher, tous les jours, à son bureau de l’agence. Deux encore sont à ses côtés dans le cadre de cet entretien. Deux épouses, deux filles. Une source d’étonnement perpétuelle. «On apprend aux garçons à ne pas pleurer mais les femmes sont émues dès qu’ils pleurent», dit-il, ajoutant, «surtout quand il s’agit de béton et d’acier».

Plus marquant pourtant est l’exigence qui fut celle de sa mère. Le français parlé à la maison devait être pur, sans défaut. De la contrainte au plaisir, cela est resté. En revanche, c’est un homme mûr qui a fini par se rebeller contre l’orthodoxie de la position des couverts sur la table, qui appris à redécouvrir, seul, ce qu’adolescent il ne supportait plus. Quel rapport avec l’architecture ? Direct. «Nous vivons dans une société disciplinaire, de « dressage » qui oblige à choisir sa posture très tôt. C’est terrible mais c’est comme ça. C’est un chemin difficile entre la volonté de faire des choses et la convention. Je ne rejetais pas complètement la convention, je n’étais pas dans la néo radicalité mais c’est depuis une dizaine d’années seulement que je m’autorise des choses. Ce que je mets dans l’œuvre désormais, c’est ma part de liberté».

L’affranchissement technique est venu plus tôt. «Mon père était un autodidacte, il avait un garage avec son frère», explique Alain Sarfati. L’affection transparaît quand il en parle et explique ce qu’il lui doit. «J’ai toujours connu la mécanique et les moteurs n’ont pas de secret pour moi. Mais mon père n’achetait que des Peugeot car, disait-il, ‘les moteurs tournaient’». En clair, il s’est toujours méfié de la technologie. «Quand on ouvre un ordinateur, quand on met le nez dans un moteur de Rafale, c’est de la haute technologie, pas quand on coule du béton. Les architectes vont puiser leur esthétique dans la technique mais s’épuisent à y chercher leurs sources. C’est un aspect intéressant mais il y a dans cette dimension quelque chose de dérisoire. C’est une posture : les sources poétiques de l’architecture ne sont pas là, elles sont dans la nature, dans le ciel, les océans que la technique permet de découvrir».

Alors nostalgique, voire réactionnaire, celui qui se penche avec passion sur le «rapport entre la vitesse, qui consomme de l’espace, et la nature de ce qu’on y vend», qui invite à «réinscrire du sens dans ce que l’on propose», qui avoue avoir utilisé la technique, «qui coûte 30 fois plus au m² que le logement social», avant de s’apercevoir qu’elle n’est que «poudre aux yeux» ? «Je vois ce procès arriver», dit-il. «Les réacs ne sont pas ceux qu’on croit. J’ai derrière moi un siècle d’expérience et ceux qui instruisent ce procès sont aveugles ou amnésiques, c’est pour ça qu’ils ne peuvent faire l’histoire». L’escrimeur a visiblement déjà eu à parer ces coups. La riposte est sèche, rapide, avec juste ce qu’il faut d’adrénaline pour que le bras ne tremble pas.

«Ma dernière part de liberté, c’est mon petit-fils qui me l’a donnée», explique Alain Sarfati. Il vit et travaille désormais entouré de quelques collaborateurs (trices) et si communiquer, écrire, donner des conférences satisfait l’ego de l’enseignant, les milliers de cartes postales n’ont plus vraiment d’utilité. «Devant cette nuit chargée d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine». Ainsi s’exprimait Meursault, le personnage de l’Etranger. A propos de ce livre, Camus écrivit : «il y a longtemps que j’attendais de pouvoir écrire ce que vous avez lu et ce que j’ai encore à faire. (…) Même si cela est mauvais ou moins bon que je l’attendais, je sais cependant que c’est maintenant à moi et j’accepte d’être jugé là-dessus». Voilà pour l’architecte.

Reste l’escrimeur que l’on retrouve lors des championnats de France d’escrime, catégorie vétéran.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 15 juin 2005