Dans ce texte-programme pour un avenir binaire de l’architecture, il est question de définir le concept d’« Image-Lieu » et les contours de celui d’« Image-Habitée » et de « Réelle-Fiction ». Des murs peints au cinéma, du cinéma à l’architecture-installation, de l’installation-architecture à l’écran, de l’écran aux particules, voici comment l’humain habite l’image, la parcourt, la raconte …

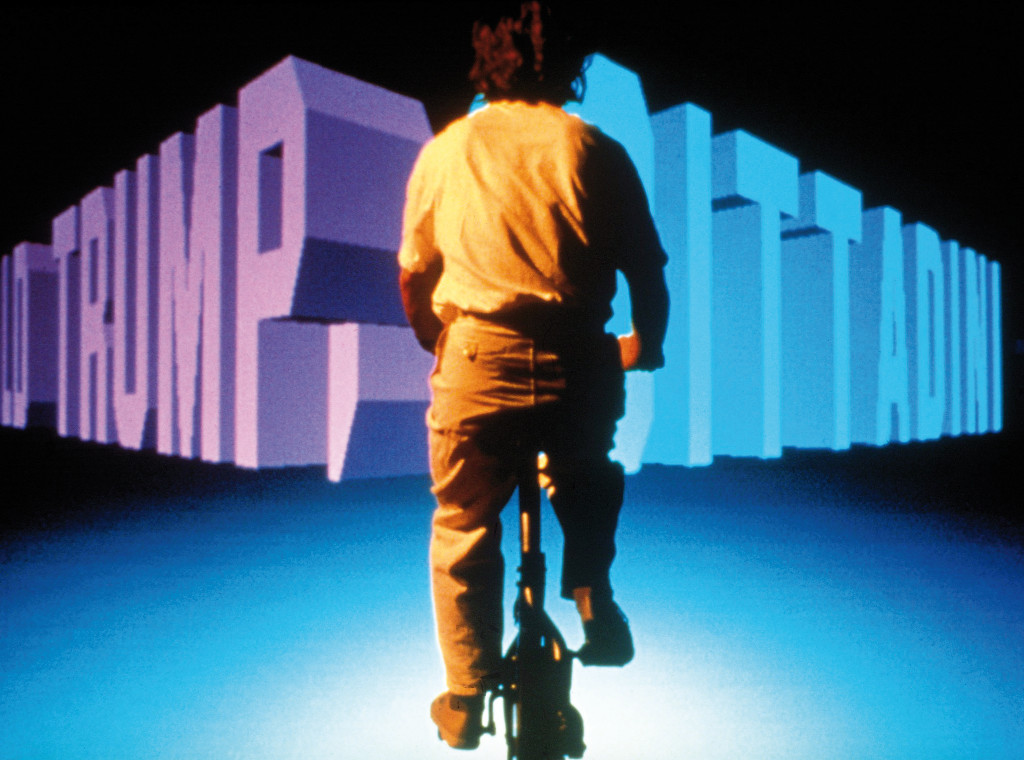

Le contexte actuel invite à envisager le devenir du virtuel comme hypothèse d’un avenir où l’homme, devenu hologramme tel « SRT » dans le long métrage THX 1138 (1971) de George Lucas, aurait littéralement plongé dans l’écran à l’image du héros des films TRON (1982), Legacy (2010) : Kevin Flynn.

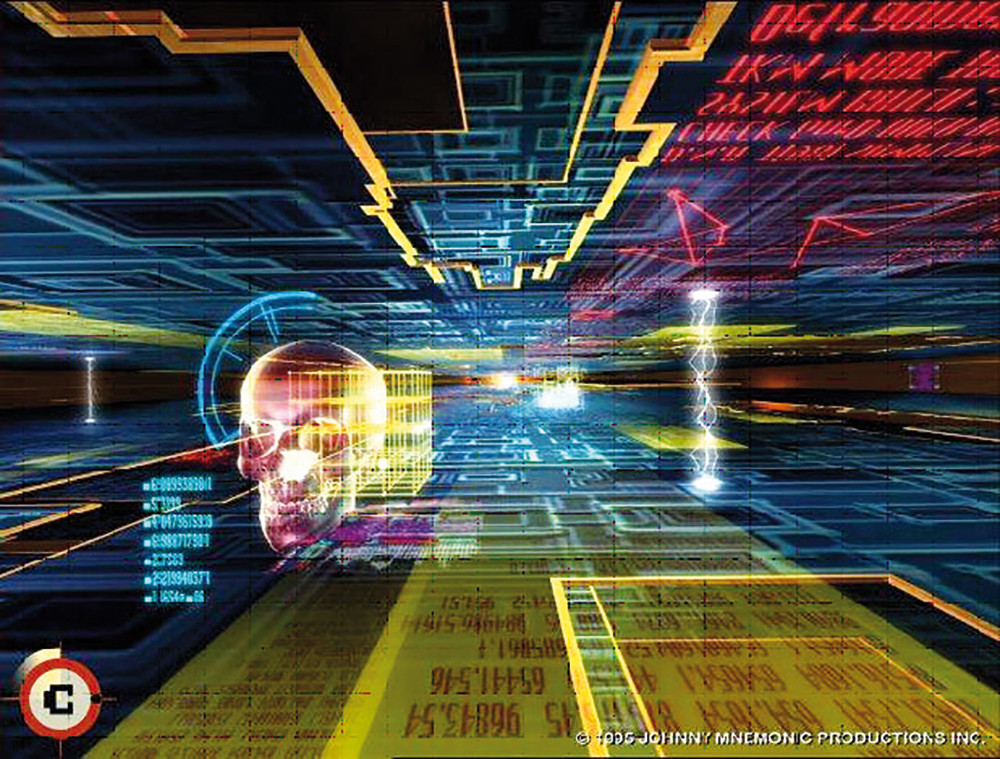

L’interface 2-3-4 D deviendrait le nouvel étalon remplaçant l’espace /temps (A. Einstein) par une durée spatialisée (H. Bergson, P. Virilio) inscrite dans un immense dispositif de diffusion pensé et dirigé par l’humain et construit par des robots. Il est tout à fait tentant de voir dans ce scénario une vision de science-fiction comme il en existe des centaines où notre future s’envisage dans des images synthétiques.

Justement, toute la problématique de ce texte-programme pour une nouvelle architecture d’avant-garde est de questionner le concept de récit immersif dit de « Réelle-Fiction » traversé par les concepts d’« Image-Habitée » et d’« Image-Lieu ». Comment en arriverons-nous à vivre dans l’image ? N’y aurait-il qu’un long processus conceptuel et historique voulu dans cette logique ?

Le concept d’« Image-Habitée »

De la Renaissance et ses fresques au cinéma le plus contemporain, en passant par les jeux vidéo en mondes ouverts, l’architecture semble avoir une place de choix pour « cadrer » le monde tel qu’il se dessine sous nos yeux toujours aussi sidérés. Comment, depuis l’architecture gréco-romaine et ses temples – véritables « Images-Habitées » – jusqu’aux derniers studios numériques de Rockstar Games (GTA), la notion d’ « Image-Lieu » habite-t-elle l’architecture et le cinéma ?

L’ère numérique ne va-t-elle pas simplement réaliser ce qui a été représenté depuis longtemps par l’art, l’architecture et la littérature, et plus récemment par le cinéma et le jeu vidéo : la dissolution du corps humain au profit d’une intelligence projetée, hybride, symbolique ? Faite uniquement de particules ?

Le tout digital bouleverse l’économie, les relations sociales, la politique, l’automobile, etc. Il en va de même pour l’environnement dans lequel nous vivons partout dans le monde. L’image en constitue le dénominateur commun dans cette (r)évolution binaire. Plus qu’un lointain, l’image numérique s’installe de plus en plus comme lieu à part entière où chacun de nous a la capacité d’être en situation d’y vivre.

S’il paraît évident que le cinéma incarne ce phénomène à merveille, l’architecture éveille plus de doutes. Par définition, cette discipline évoque davantage la notion d’espace physique que l’idée d’image. Pourtant, depuis une cinquantaine d’années, ce qui correspond à l’arrivée de la micro-informatique, des architectes mènent des recherches sur ce que l’on nomme les images de synthèse.

D’abord pour mimer les perspectives dessinées des projets dans le but de les « vendre » à leurs clients puis, depuis quelques années, dans un courant appelé « architecture liquide », de nombreuses agences s’associent à des laboratoires de recherche dont les objectifs sont la conception /réalisation de nouveaux environnements où les notions d’espace /temps, de réel, de réalité, de géométrie euclidienne, du triumvirat – solidité, commodité, volupté (Vitruve) – volent en éclats et évoquent autant l’idée de durée spatialisée, de montage, de plan-séquence, de scénario que celle de descente de charges, de compression, de poteau-poutre-plancher ou autres mots propres à la construction.

Rendues possible grâce aux avancées technologiques, toutes ces nouvelles images renvoient davantage au cinéma et à l’art qu’au BTP. Ces images de synthèse ne vont-elles pas tout simplement réunir le cinéma et l’architecture dans un espace synthétique ? De fait, la plupart des logiciels utilisés par les architectes sont issus du monde du cinéma. Finalement la limite entre image projetée et réalité physique ne va-t-elle pas s’estomper, se diluer… ? L’architecture et le cinéma s’absorberaient par l’entremise du numérique. Ensemble, ils sculpteraient un espace construit en « Image-Lieu ». De quoi offrir de nombreuses perspectives créatives.

Maintenant regardons quelle problématique découle de ces concepts ? Et d’où viennent-ils ces concepts ?

Le concept d’« Image-Lieu »

La problématique sous-tendue par l’« Image-Lieu », l’objet de la recherche – Quand l’image devient-elle un lieu ? Comment est-il possible de l’habiter ? De la parcourir ? De la raconter ? – et le positionnement qu’elle implique – l’invention d’une nouvelle avant-garde – seront traités dans un même mouvement. Depuis de nombreuses années, l’étude des relations entre l’architecture et le cinéma m’a conduit, paradoxalement, à interroger notre finitude en tant que corps physique. Avec l’accélération du temps (H. Rosa) et la dématérialisation du corps humain (D. le Breton), le futur proche pour notre monde semble se diriger vers un horizon où le corps ‘individué’ laisse sa place au cerveau, où l’esprit devient ce fameux « corps sans organe » clamé par Antonin Artaud (Pour en finir avec le jugement de dieu, 1947), et conceptualisé par Deleuze et Guattari dans les deux volumes au sous-titre Capitalisme et Schizophrénie : L’anti-Œdipe (1972) et Mille Plateaux, (1980). A l’instar de sa substance physique, l’image du corps évolue au gré des transformations techniques.

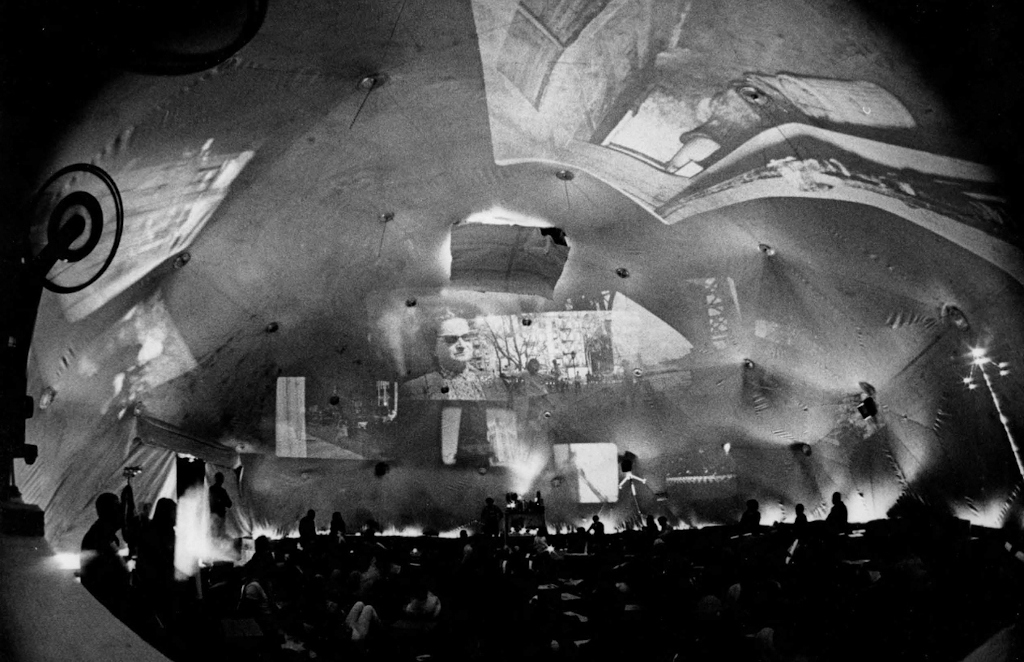

Cette recherche pose la question de la place de l’image séquentielle dans notre avenir, souvent cinématographique, de plus en plus vidéo-ludique, et presque toujours technologique. Cette image passerait d’un statut frontal (le mur, la fresque) à celui de lieu (installation), pour peut-être se transformer en un récit immersif constitué de 0 et 1.

Architecture, cinéma, art

Ce projet se construit à partir des nombreux échanges repérés entre des disciplines plus ou moins éloignées de par leur mission et d’une intuition concernant leur but ultime. Le cinéma porte en lui de nombreuses contradictions, entre art et non-art, entre le visible et le lisible, entre projection et reproduction, une certaine tension entre la mise en scène du réel et de la réalité filmique (J. Abensour).

Si depuis son origine l’architecture a vocation à protéger l’homme de son environnement et de représenter le pouvoir en place, ce qui la propulse incontestablement comme un art de l’espace, elle n’en demeure pas moins un art du temps. Le cinéma – le film – est une durée, donc indéniablement un art du temps, mais l’espace illusoirement projeté y compte autant dans la construction d’un monde plausible pour le spectateur assis dans un fauteuil ou pas.

Tous ces éléments concourent à remettre en cause l’architecture comme simple art de bâtir des édifices et le cinéma comme simple secteur où se produisent et se diffusent des films. Aujourd’hui l’architecture et le cinéma les plus avancés ont souvent élu domicile dans l’art contemporain. Mais cette alliance avec l’art n’est pas nouvelle pour l’architecture et remonte à la préhistoire.

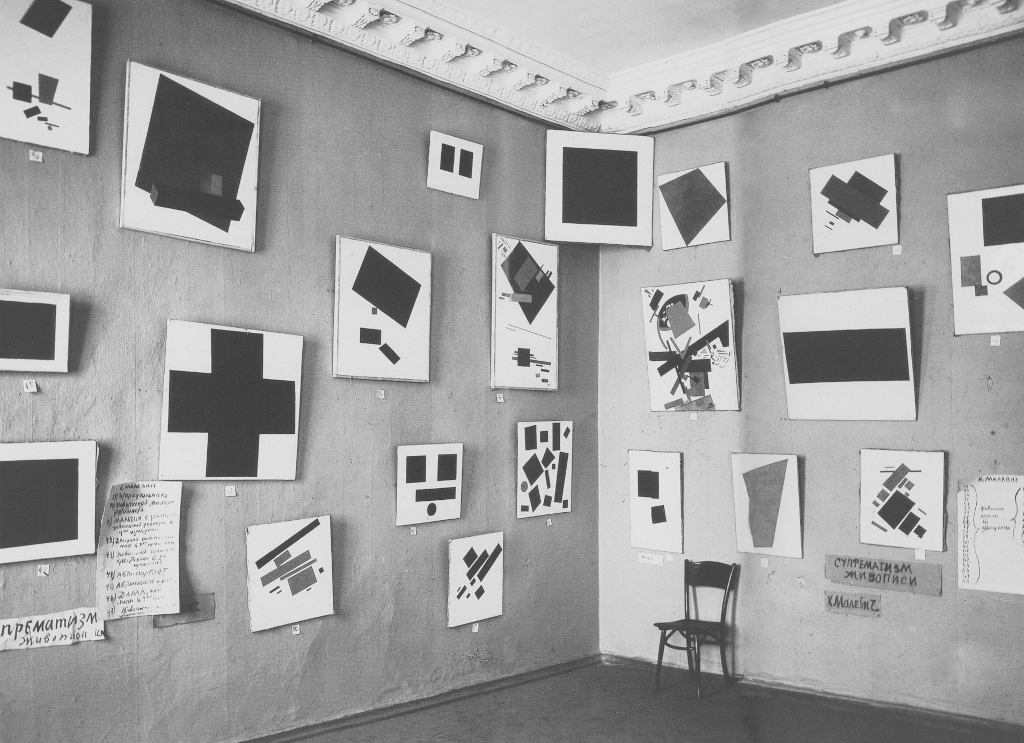

Imaginons les grottes de Lascaux comme la première salle d’exposition – la première installation – et pourquoi pas la première salle de cinéma. L’art rupestre serait à imaginer comme un préquel du cinéma. Suivirent les fresques de la Renaissance, peintes pas des artistes-architectes, qui habitaient littéralement les lieux, tels les palais, les lieux de culte. Toutes ces « Images-Habitées » seront analysées à la lumière de leur capacité à être cadrées par l’architecture qui les engendre.

Présentes à une époque où l’écrit n’était pas encore imprimé en masse, ces images séquentielles furent les véhicules privilégiés de la propagande diffusée par les pouvoirs successifs jusqu’au moment où la vitesse et l’électricité apparurent. La modernité du vingtième siècle et la naissance du cinéma offrirent aux artistes de multiples opportunités. L’avènement de La dimension scénique de l’image (M. Roman) en fût un corollaire. Nous postulerons que le vingtième siècle porte l’idée d’image comme lieu (G. Youngblood) de par la notion d’œuvre d’art totale. Le lien commun dans tout cela serait l’image.

Deleuze, Spinoza, Bergson, Proust, Kafka, et les autres …

L’image regroupe l’espace, traditionnellement lié à l’architecture, et le mouvement, a priori domaine réservé du cinéma, avec le temps. A l’énoncé de ces notions, impossible de faire l’impasse sur la philosophie de Gilles Deleuze. Le concept d’« Image-Lieu » doit beaucoup à ceux d’« image-mouvement » et d’« image-temps ». Il s’inscrit comme une suite, quarante ans après l’élaboration de cette philosophie du mouvement et du temps à partir du cinéma.

Si le concept d’« image-mouvement » émane du cinéma classique, celui d’« image-temps » du cinéma d’après-guerre, alors celui d’« image-lieu » découle du cinéma d’aujourd’hui et celui d’après-demain. La lecture du paragraphe 2 du chapitre « L’image-affection : qualités, puissances, espaces » dans Cinéma I. L’image-mouvement (G. Deleuze, 1983) traite de la question du gros plan et glisse momentanément sur la définition et l’utilisation de la notion « d’espace quelconque ». Seul passage écrit directement sur la problématique de l’espace au cinéma, il constitue un déclencheur de toute cette entreprise et constitue une brèche dans laquelle s’engouffrer. Il permet d’articuler le concept d’« image-habitée » avec celui d’ « image-lieu ». D’autres concepts créés par le philosophe du désir seront convoqués pour étayer certaines hypothèses.

Le cinématographe a énormément évolué comme support au travers des nombreuses évolutions technologiques. Tout un pan du cinéma de genre est à aborder. De fait, l’hypothèse du jeu vidéo comme synthèse des arts est à travailler. La remise en question du récit linéaire par l’hybridation des supports artistiques offre de belles perspectives quant au développement du concept de « Réelle-Fiction ». Certaines littératures doivent appuyer l’argumentaire « autour du récit » (J.A. Gilbert). L’Ethique (1677) de Spinoza, L’évolution créative (1907) de Bergson, A la recherche du temps perdu (1913-27), Le Terrier (1931) de Kafka, et bien d’autres (Ballard, K. Dick, SF, cyberpunk, etc.), plus récentes (Bellanger, Blonde, Granier de Cassagnac, Haenel, Haraway, etc.), viendront alimenter cette question d’écrire, de décrire le monde d’après.

Le concept de « Réelle-Fiction »

De l’esthétique de la communication au « corps-flux » (B. Strauss), en passant par « l’esprit-réseau », l’hypothèse d’une nouvelle singularité des êtres « humains » par le dépassement de l’espèce, métamorphosée en données simulées, doit être mise à l’épreuve d’un récit fictionnel extrêmement documenté. L’apparition du numérique et ses perspectives les plus folles – le posthumanisme – sont interrogées au regard d’une suite à donner au concept d’« image-lieu ». Le mélange opérationnel entre le réel, la réalité, la fiction et l’image permet l’hypothèse d’entrevoir la symbiose du concept d’« image-lieu » avec celui de « Réelle-Fiction ». Sous forme d’un court prologue, une réelle fiction a été proposée à la lecture dans une précédente chronique d’avant-garde écrite autour de la question de l’intelligence simulée :

Il ne s’agit pas de croire mais de COMPRENDRE ces perspectives, tout au moins de spéculer sur cette volonté de dépasser le corps naturel ardemment souhaitée par toute une catégorie de personnes. Et si la fiction architecturale – entendre l’avant-garde – ne s’empare pas de ce sujet, alors j’ai bien peur que la discipline architecture disparaisse, tout simplement.

Alors rêvons l’espace d’un instant … derrière l’horizon.

Christophe Le Gac