Le 20 mars 2005, le prix Pritzker – l’équivalent pour l’architecture du prix Nobel selon la formule consacrée – a été décerné à l’américain Thom Mayne, 61 ans. Cette distinction – cela faisait 14 ans qu’un américain n’avait pas reçu le prix – vient récompenser un architecte qui depuis la création de son agence californienne – Morphosis, ce qui signifie ‘en formation’ – en 1972 n’a cessé de défier les normes de l’architecture.

« L’oeuvre de Thom Mayne transporte l’architecture du XXe au XXIe siècle, avec son utilisation des technologies d’aujourd’hui, pour créer un style dynamique s’adaptant aux besoins actuels », a commenté l’un des jurés du prix, la critique, Ada Louise Huxtable. Un autre juré, Karen Stein, parle de sa capacité à « pousser les éléments à leur limite physique ».

En France il est question d’un architecte « rebelle ». Les Américains eux parlent plutôt de sa réputation de « bad boy » (mauvais garçon) ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Une réputation qui lui fut acquise le jour où il a attrapé un client par le col et l’a soulevé du sol. Ce qui, selon lui, n’est que le reflet de son « intense détermination à réaliser ses visions » ainsi qu’il l’explique dans les pages du Chicago Tribune.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est justement dans le Chicago Tribune qu’il a accepté de se confier (un peu). En effet, non seulement la famille Pritzker, à l’origine du prix, est l’une des familles éminentes de la ville et c’est d’ailleurs dans le ‘Pritzker Pavillion’ (dessiné par Franck Gehry), au cœur du Millenium Park de Chicago que le prix lui sera officiellement remis le 31 mai. Mais surtout parce que Thom Mayne a grandi à Gary (Indiana) dans l’extrême banlieue sud de Chicago (à environ trente kilomètres du centre), une ville industrielle (doublée d’un port industriel également) entièrement tournée vers l’acier, un véritable chancre sur les rives du lac Michigan où, jusqu’aux années 80, il était impossible d’étendre le linge dehors. Les nuits y étaient orange à cause de la lueur des hauts fourneaux, l’air perpétuellement vicié d’une odeur douceâtre écoeurante. De quoi marquer durablement l’esprit d’un petit garçon.

Son père travaillait pour U.S. Steel mais c’est sa mère qui l’emmenait à Chicago (où elle avait fait des études de musique) – une ville qu’il qualifie de ‘calviniste’ – à l’occasion des anniversaires et chaque noël et, plus tard, chaque week-end. « J’étais fasciné par les dimensions et les activités de la ville », se souvient-il. C’est à l’occasion du divorce de ses parents qu’il est arrivé en Californie, qu’il ne devait plus quitter ; son agence est située à Santa Monica, près de Los Angeles, sur la côte pacifique. Pour décrire son éducation, au sens américain du terme, Thom Mayne explique d’ailleurs qu’il est « un urbain qui a passé sa vie en banlieue ».

Cette explication est nécessaire d’une part pour expliquer, autant que faire se peut, sa volonté de ruer dans les brancards de l’architecture (son agence a failli en disparaître) et sa détermination sans faille à ne pas s’en laisser conter. « Les gens me tirent par la main, ils souhaitent que je me comporte correctement mais ce n’est pas ce que je suis », explique celui qui s’est forgé le caractère à force de n’être pas, presque sa vie durant, au bon endroit au bon moment.

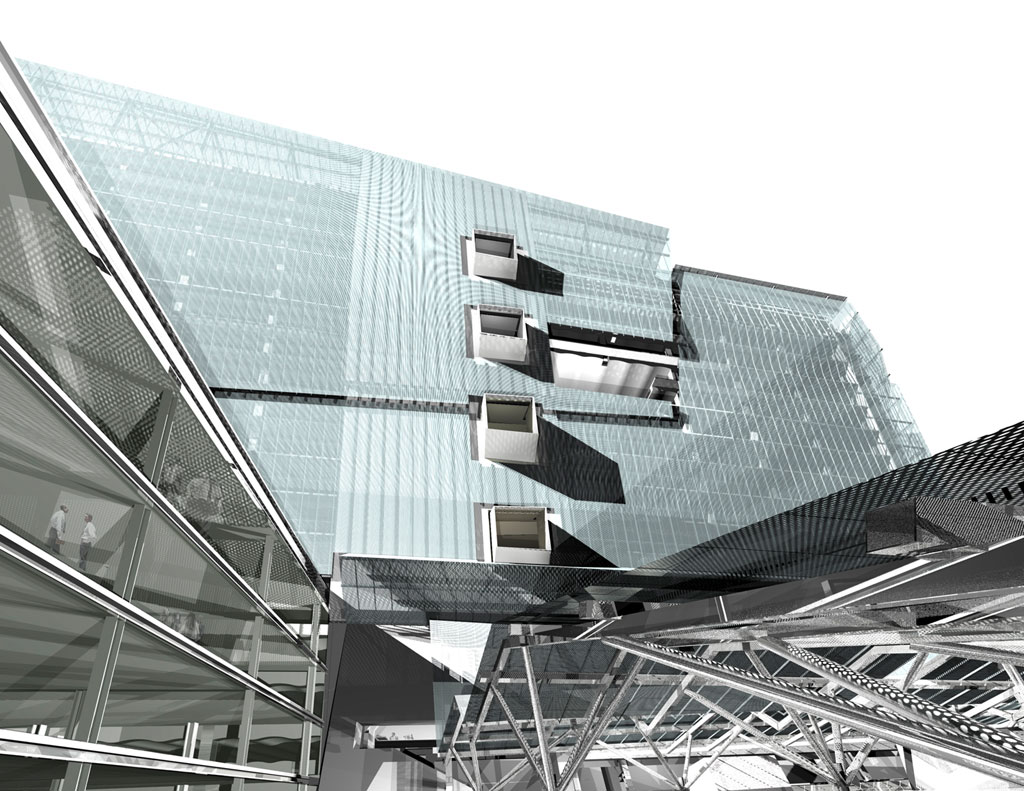

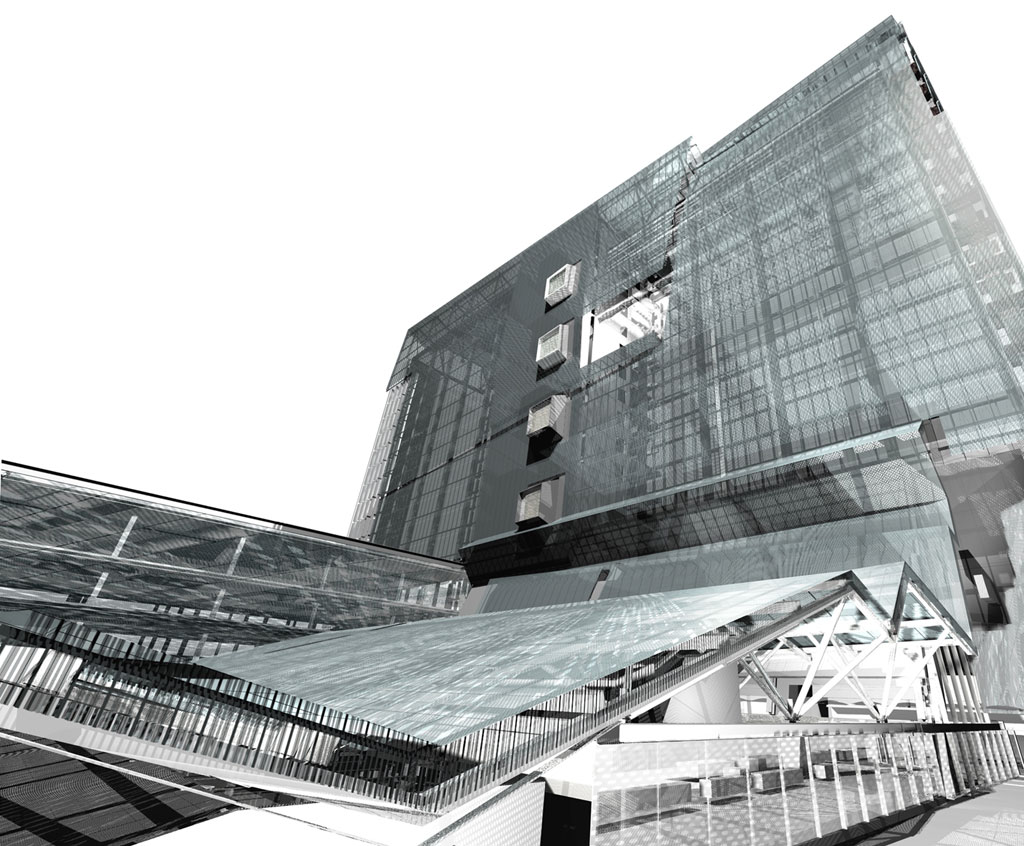

Elle explique aussi, d’autre part, autant que faire se peut, sa capacité à concevoir des édifices monumentaux en métal d’une apparente brutalité – ses détracteurs parlent de « navires de guerre » – qui prennent pourtant en compte (depuis bien avant que ce ne soit à la mode) les aspects de développement durable et d’économie d’énergie, le tout dans un respect touchant des usagers, une volonté née en Californie.

Pour ne citer qu’un exemple, l’Office Fédéral de San Francisco, actuellement en construction, est très étroit pour un immeuble de ce genre, tout simplement pour que les usagers aient accès à la lumière naturelle et disposent d’une vue. Ce qui n’empêche en rien le bâtiment d’être immanquablement signé.

En 1965, les émeutes de Los Angeles symbolisent les fractures de l’urbanisme américain. Et Thom Mayne, à la sensibilité exacerbée, s’est retrouvé, du fait des circonstances de sa vie, au cœur des tiraillements de la société américaine, singulièrement en Californie. En effet, cet état a connu d’un côté un élan de création radicale portée par de jeunes créateurs, dont Thom Mayne, dès le début des années 1970, de l’autre le conservatisme réducteur des années Reagan (gouverneur de Californie avant de présider pendant huit ans aux destinées du pays) qui allait, pour un temps, être enseveli (sous la présidence de Georges Bush Père) dans les ruines et les cendres des émeutes… de Los Angeles de 1992.

C’est sur cette ligne de fracture qu’a construit Thom Mayne. « L’approche de Mayne et sa philosophie ne sont pas un dérivé du modernisme européen, d’influences asiatiques ou même de précédents américains du siècle dernier ; il a cherché tout au long de sa carrière à créer une architecture originale », remarque ainsi l’un des jurés.

L’architecte lui-même a formalisé ce qu’il appelle une « conversation ». « L’architecture est toujours un dialogue entre provoquer le contexte et le préserver », dit-il. « Notre méthode a toujours été très intuitive car nous comprenons que notre arène d’opération est marquée par la contradiction, le conflit, le changement et le dynamisme. A cette fin, ce qui nous intéresse est de contribuer à cette conversation, y ajoutant une nouvelle couche à ce que d’aucuns appellent ‘la cacophonie de la vie moderne’. Pour nous il s’agit de la musique de la réalité et une nouvelle couche n’intensifie pas à la cacophonie mais s’ajoute à l’exquise complexité ».

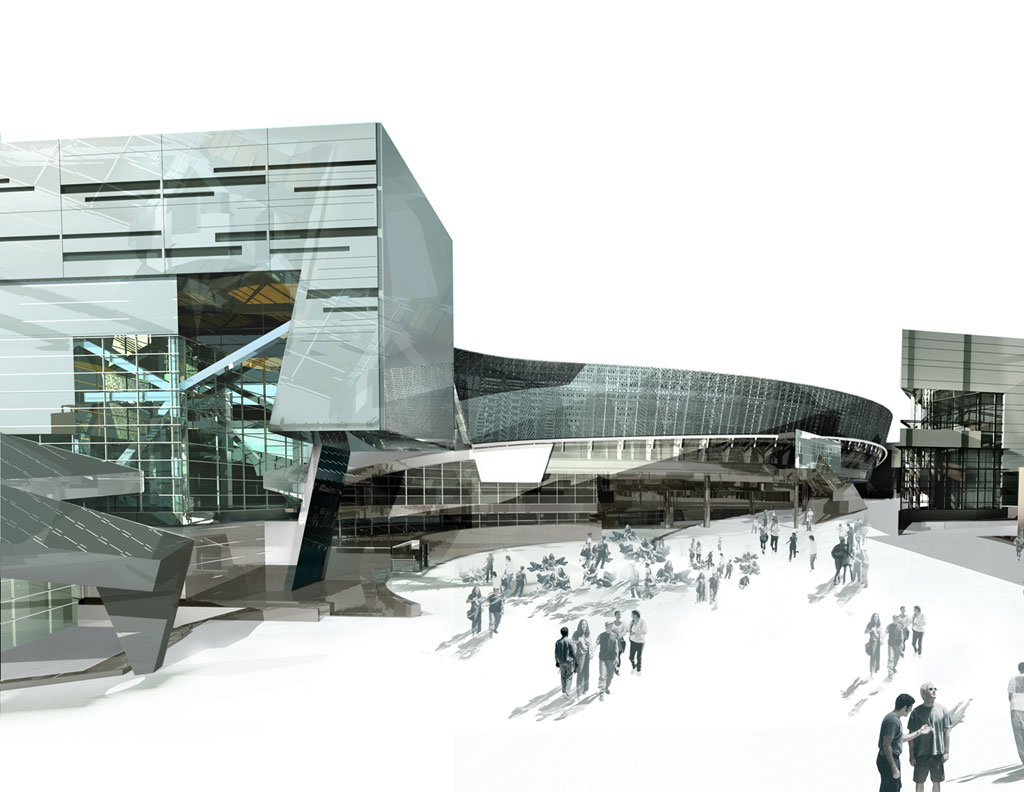

Lorsqu’il conçoit un bâtiment, Thom Mayne explique toujours conserver ouvert un espace pour « l’inconnu, l’imprévisible », récusant ainsi le qualificatif de ‘visionnaire’. « Le travail consiste à sans cesse reposer les questions, quitte à examiner de nouveau notre réponse initiale, plutôt qu’à offrir des réponses fixes », dit-il. La Sun Tower de Séoul (Corée) ou l’immeuble de logements sociaux à Madrid (Espagne) sont, de façon plus frappante encore qu’en Californie à l’urbanisme éclaté, significatifs de ce dialogue dont les échanges sont souvent vifs.

Encore faut-il se poser les bonnes questions. L’architecte américain y parvient en impliquant, de façon autoritaire si c’est nécessaire, tant les maîtres d’ouvrage que les usagers, les agences gouvernementales et collectivités locales, jusqu’à ce que les fonctions de chaque endroit de l’immeuble fassent l’objet d’un consensus. Le contexte est lui passé au filtre d’un « groupe de clients » local, puis au filtre des architectes de l’agence, a priori étrangers à ce contexte, et enfin au filtre de ce qui s’est déjà fait, ou non, dans ce contexte.

En clair, quelle est « l’identité civique » de la ville en question ? Quel est son langage formel ? « Au fur et à mesure que l’on examine et absorbe les expressions et la syntaxe locale, le langage architectural s’enrichit de strates dont le sens est connecté à la place et au temps de la ville ; il devient alors l’armature du développement », dit-il.

Ce n’est que récemment que Thom Mayne a reçu des commandes parmi les plus prestigieuses, notamment suite à l’énorme succès du Diamond Ranch High School en 1999 à Pomona (Californie). Citons ainsi l’Office Fédéral de San Francisco, un palais de justice à Eugène (Oregon) et un bâtiment pour le National Oceanic et Atmospheric Administration à Washington. Il a également gagné la compétition pour la construction du village olympique de New York.

En Europe, citons le siège du constructeur automobile BMW à Munich, un ensemble de logements sociaux à Madrid, le centre culturel de Graz en Autriche. Citons enfin le Design Center de Taipei et la tour Sun à Séoul.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 30 mars 2005