À propos de l’ouvrage Architecture pour corps fragiles (Architecture for Disquiet Bodies) (2022 – Lars Müller Publishers), le philosophe Christian Ruby propose une brève note sur le travail de l’architecte Didier Fiúza Faustino. Détournement ?

Au cœur de l’univers de l’architecte Didier Fiúza Faustino, du moins tel qu’exposé sur la scène composée par la monographie récemment publiée*, se découvre un parti pris esthétique patent, concentré dans les nombreux exercices artistiques et architecturaux réalisés. « Esthétique » est à entendre ici au sens d’un type de regard, de l’affirmation d’un rapport de l’art au sensible, et d’un déplacement du rapport du « beau » artistique aux vies humaines et leur manière de faire monde.

Appliqué à l’architecture de Didier Fiúza Faustino, ce terme tend à souligner qu’il faut se défaire de cette dernière référence lorsqu’elle est conçue sous les espèces d’un art qui veut maintenir chacun à sa place, au profit d’une autre conception de l’architecture, encourageant cette fois la dignité de vies pleinement assumées ou qui voudraient (se) tenir (debout) toutes seules.

La première conception n’est capable ni d’assumer son rapport à l’art, ni de soutenir sa fiction d’un aménagement total imposé aux habitants dont on a fait son ambition historique et moderne – l’adaptation d’un cadre de vie prescrit sous forme d’une harmonie collective englobée dans cette seconde peau que constituent les murs –, ni de manifester adéquatement la science des proportions des formes corporelles dont on a fait un temps sa mesure, d’ailleurs sous différentes versions – le rapport entre la construction et les habitant(e)s ramené à un calcul des proportions, de Vinci à Le Corbusier, tout en imaginant le plaisir procuré à ces habitant(e)s à leur place.

Ce que l’on met donc habituellement sous le nom d’architecture n’est pas assez esthétique, en ce que cela ne donne aucune vie à des espaces privés ou publics habitables, ou l’est trop, en ce que cela enferme les activités humaines de manière autoritaire dans des séries d’adaptations corporelles.

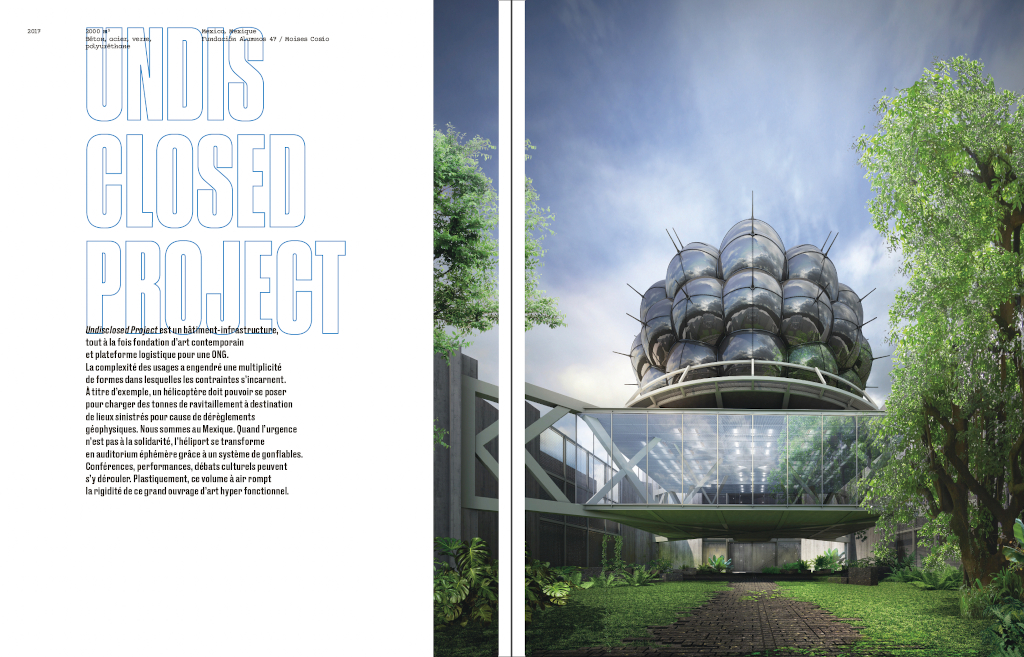

Pour autant, il n’est question d’abandonner ni le mot, ni la chose, mais de les déplacer**. Il est question d’apprendre à se situer « contre », d’adopter une « position » ou un « point de vue » différent de ce qui est. Afin d’assumer cette désidentification de l’architecture, il est nécessaire de produire une série de « pas de côté », lesquels sont requis par des existences qui voudraient se signifier autrement, sans maintenir ou se maintenir dans les normes infligées dans la société contemporaine par la forme architecturale et urbanistique de la planification d’un habitat modèle, l’Hygiénapolis, cette ville lisse, aux normes intangibles que Faustino réfute.

De quelle manière ? En élaborant une culture du jeu, du jeu de l’espace et de l’existence, une culture de l’architecture comme jeu. Cette culture relèverait moins d’un faire technique particulier ou de pratiques visant des fins matérielles, que d’engagements dans l’abolition d’un archè fondateur destiné à imposer un ordre immuable de règlements. Elle déploierait une pensée du rapport entre des arts différents, opposée aux frontières Art/Vie (réduisant cette dernière à un « utile » rétréci aux « besoins »), et au refus de la critique de l’enfermement de l’architecture sur elle-même avec prétention à l’universel. C’est alors d’une autre « existence » que cette culture nous parle non seulement par des réalisations, mais aussi par des interactions entre performances, vidéos, textes et mésarchitectures.

Cette culture nous parle de l’architecture de manière explicite en pratiquant l’art du détournement. Cet art fait signe d’abord vers un projet de « Détournement et investissement de lieux à l’encontre des règlements, mais en totale cohérence avec leurs composantes, permettant de combler les vides théoriques et physiques éparpillés sur le territoire ». Ce à quoi nous renvoie aussi, dans un texte publié dans cet ouvrage, Marie-Hélène Fabre sous l’idée d’une « fonction initiale détournée », sans doute l’ancienne visée de l’archè, mais en maintenant les liens des humains et du sol.

Encore cela ne suffit-il pas ! Ce n’est pas uniquement d’un concept de détournement dont il est question, c’est aussi d’une sorte de manuel ludique des manières de détourner. Et le détournement lui-même est, page après page, explicité par l’exposé d’exercices concernant soit des déplacements conceptuels, soit des déplacements concrets : les barrières de police dissuadées de leur fonction première, l’exigence du repos à l’encontre de la pression de l’agitation, etc., là où l’architecture n’est plus strictement « architecture » – une construction technique, un métier, un faire particulier de mainmise sur le devenir des humains –, parce qu’elle ne présuppose plus ce dans quoi les habitantes et habitants devraient vouloir vivre.

Enfin, c’est un portrait de l’architecte Faustinien, si l’on peut dire, qui se dessine, lequel va au-delà de la tradition critique du « geste » architectural et certainement au-delà du travail d’architecte réduit à la recherche de matériaux et techniques inédits. Non seulement, il laisse filtrer dans son attitude un jeu de confrontation entre plusieurs arts, au point qu’il libère chacun des normes fixées et concentre l’architecture sur le processus sans fin de démarches de conjugaison plutôt que sur des résultats réificateurs, mais encore il se fait « anarchitecte » en pratiquant la possibilité de ne pas construire***.

Cependant, cette culture et ce concept sont trop peu problématisés. D’autant que le terme « détournement » nous situe dans l’apparente contradiction du geste par lequel on s’écarte d’un chemin, ou on s’écarte de son chemin (déterminé par essence ?), tout en donnant à ce chemin une valeur presque incontournable. En modifiant le rapport au chemin, disons habituel, le cours de la pensée et le cours des choses peuvent certes être changés, même si du fait de ce détour les voies deviennent sinueuses et laissent le chemin droit à sa perpétuation.

Néanmoins, sous la forme d’un tel manuel ludique des manières de détourner, ce terme, « détournement », convoque précisément une manière de déplacer des limites ou de « faire un pas de côté » (à la manière de l’artiste Philippe Ramette en sa sculpture publique placée à Nantes). Il ne convoque cependant pas l’idée d’une apothéose de l’attitude de briser les règles. Il hérite par conséquent de l’atmosphère de l’époque qui ne vise plus ni perturbations définitives, ni tentatives de faire entrer en jeu un cheval de Troie susceptible de détruire ce qui est seulement au profit d’une quelconque utopie.

Sous cette forme, le travail de Faustino engage de manière flagrante une ironie relative aux normes (One square meter house) afin de faire place à une nouvelle fiction (un nouveau « récit », dit-il encore), laquelle offre des considérations sur des expériences inédites, notamment de composition des arts plastiques et de l’architecture, au lieu de continuer à fortifier la fiction de l’architecture comme solitaire art total. La fiction déprécie cette ambition.

Dans cette nouvelle fiction, s’il est encore question d’émancipation, notamment émancipation des normes de la conception en architecture telles qu’elles se sont prises pour une émancipation universelle, c’est en échafaudant de nouveaux dualismes : privilégier le mouvement contre les murs barrières, le nomadisme contre la capture au sol, la mobilité contre la fixation ou la clôture du bâtiment. Et en instaurant des paradoxes : la mobilité vivante contre la mobilité contrainte (Corps en transit), le vide travaillé contre le vide rempli (ou « toujours à remplir »), le corps agentivé contre le corps mécanisé, l’infini ouvert contre l’infini par succession d’ajouts, etc.

Enfin au cœur de ces exercices, le détournement porte encore sur les concepts d’utile (réduit aux besoins) et de fonction (bien calculée) trop souvent attachés à l’architecture sur le mode d’un art au service d’autre chose que lui-même, ce qui lui a valu longtemps d’être tenue à l’écart des théories des Beaux-Arts, compris comme désintéressés, alors que l’architecture montrait par trop son rapport à des fins pratiques. En l’occurrence d’un art au service de l’ergonomie capitaliste, un art figé et répétitif. Mais, au lieu de barrer la route à toute utilité, Faustino détourne la notion d’utilité, en la rapportant cette fois à une utilité destinée à amplifier l’existence humaine de demain, qu’elle soit individuelle ou collective (et en rhizomes) : Stairway to Heaven, Les Jetées, Les racines du mal.

Cette conception de l’utilité de l’architecture nous renvoie ainsi à l’esthétique dont nous sommes partis, mais encore une fois, conçue comme support d’une idée de la vie humaine à venir : désir, mobilité, érotisme, aléas, rencontre, altérité…

Christian Ruby

Tours, Juillet 2023

Christian Ruby est philosophe, chargé de cours à l’ESAD-TALM (site de Tours, niveau master), membre de la commission Recherches du ministère de la Culture, et membre du conseil d’administration du FRAC Centre. Derniers ouvrages parus : Abécédaire des arts et de la culture (L’Attribut, 2015), Devenir spectateur ? Invention et mutation du public culturel (L’Attribut, 2017), Criez, et qu’on crie ! Neuf notes sur le cri d’indignation et de dissentiment (La lettre volée, 2019).

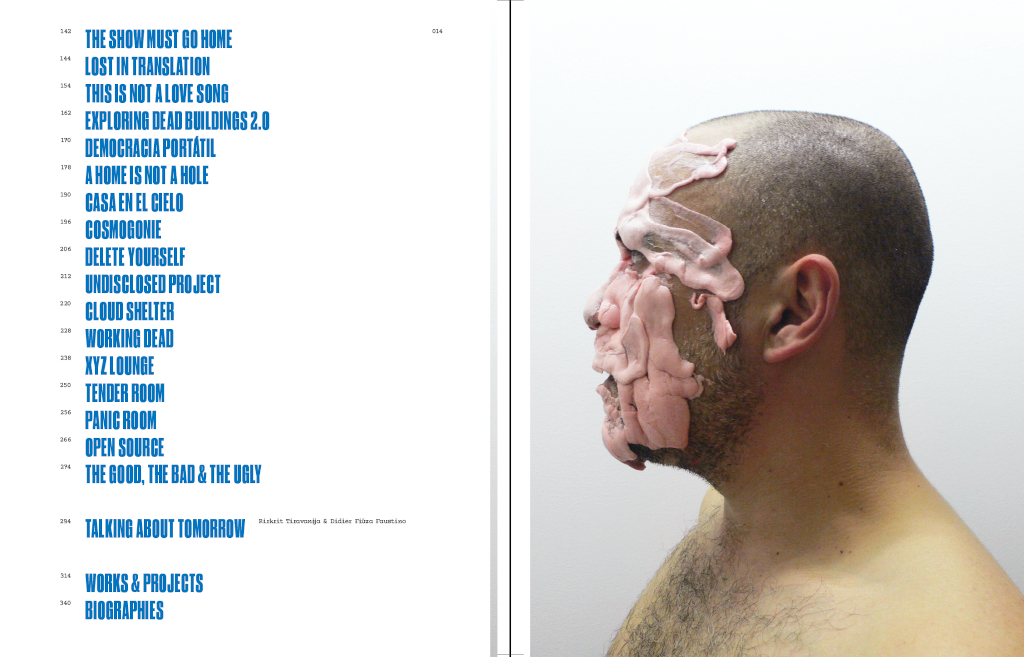

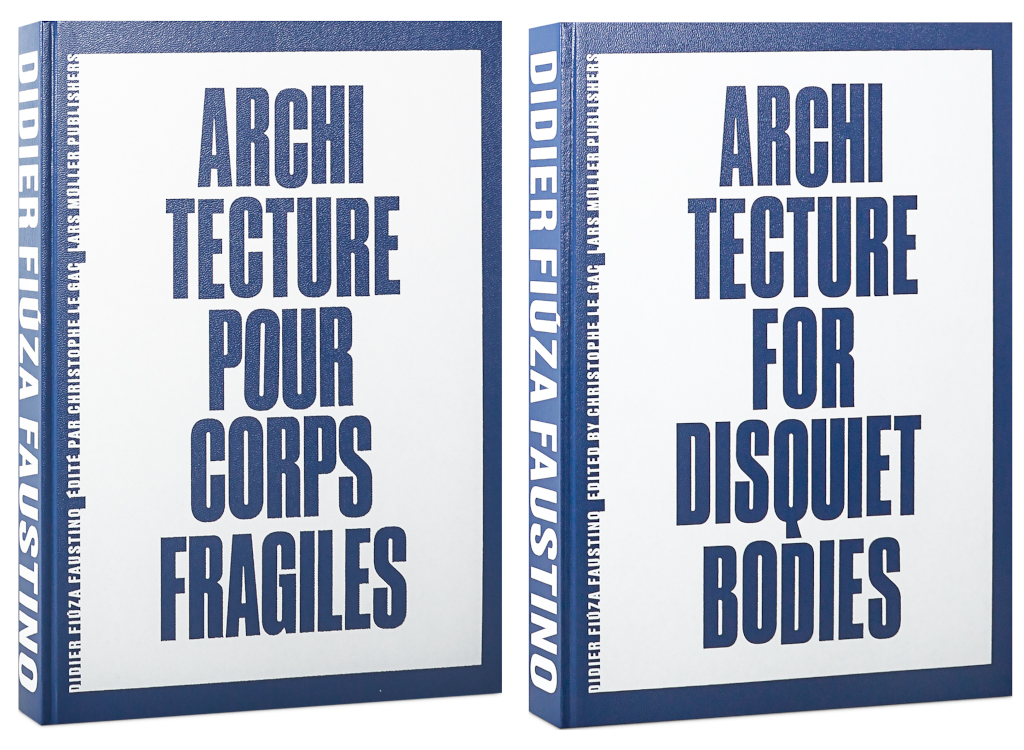

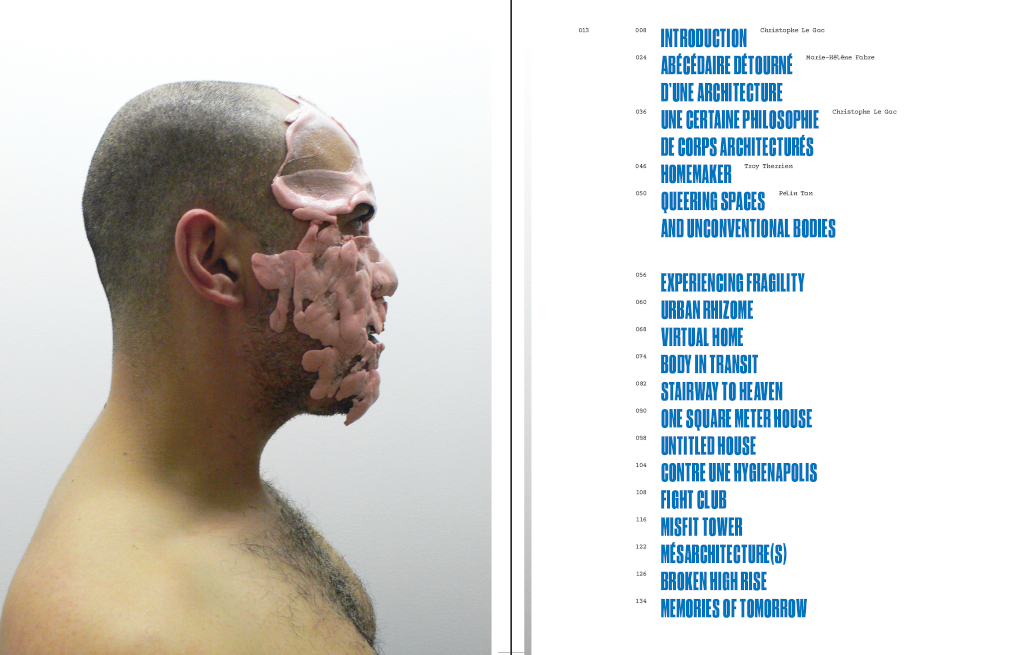

* Architecture pour corps fragiles, Éditeur Christophe Le Gac, Zurich, Lars Müller Publishers, 2023.

** Et s’il convient de citer Spinoza autour de ces questions, ainsi que le fait Christophe Le Gac dans l’ouvrage, ce serait sans doute aussi pour la caractéristique de sa démarche, celle de subvertir le sens des termes que l’époque lui propose. Ce pourquoi il ne suffit donc pas de recourir à un dictionnaire pour approcher les mutations spinozistes. Il faut s’éprouver dans les textes eux-mêmes. Là où il redéfinit constamment les termes en usages notamment dans les milieux encore proches de l’époque médiévale et théologique, de façon à conduire à des perceptions plus justes et plus rationnelles.

*** Conception que défend Jean-Christophe Nourisson, dans « Anarchitecte et désoeuvrement », TK-21, juillet 2023, à partir de l’exemple de Gordon Matta-Clarck.