Sur les hauteurs d’Athènes, là où la ville s’efface pour redevenir forme, le mont Hymette s’élève comme une coupe vivante du territoire. Entre architecture et photographie, le projet photographique Rootstowild devient ici un observatoire du temps, de la matière et du silence. Chronique-Photos.

Préambule / Cartographie intérieure

Photographier naît souvent d’un besoin silencieux. Les images révèlent parfois, à rebours, ce qui guidait le regard sans qu’on en connaisse tous les contours.

D’une attirance première, intérieure et inexplicable, naît peu à peu une compréhension : celle du regard, de ce qui pousse à photographier.

Comme pour un croquis, d’abord je trace pour donner forme à ce qui affleure ; le geste précède l’idée, la main devance la pensée. L’écriture, ensuite, devient lecture de mon propre travail : un révélateur des intuitions et du territoire parcouru. Elle prolonge le geste, empêche tout automatisme lors de la prise de vue et laisse le sens se construire lentement.

C’est dans cet état d’esprit que s’inscrit ce parcours.

Athènes : une géographie des hauteurs

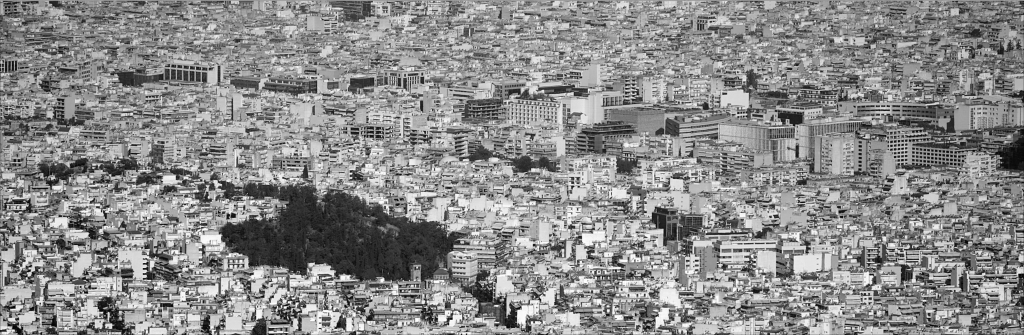

À Athènes, je ne suis pas, comme photographe, un racleur de rues à l’affût des signes immédiats. Je préfère prendre de la hauteur, là où la ville cesse d’être un labyrinthe pour redevenir une forme.

Se perdre sur les hauteurs d’Athènes, c’est chercher sans le savoir des stratifications nouvelles.

Trois monts ceignent la longue nappe urbaine de la ville : Hymette à l’est, Pentélique au nord, Parnès à l’ouest. Trois gardiens de pierre, trois points d’observation où le regard retrouve sa respiration.

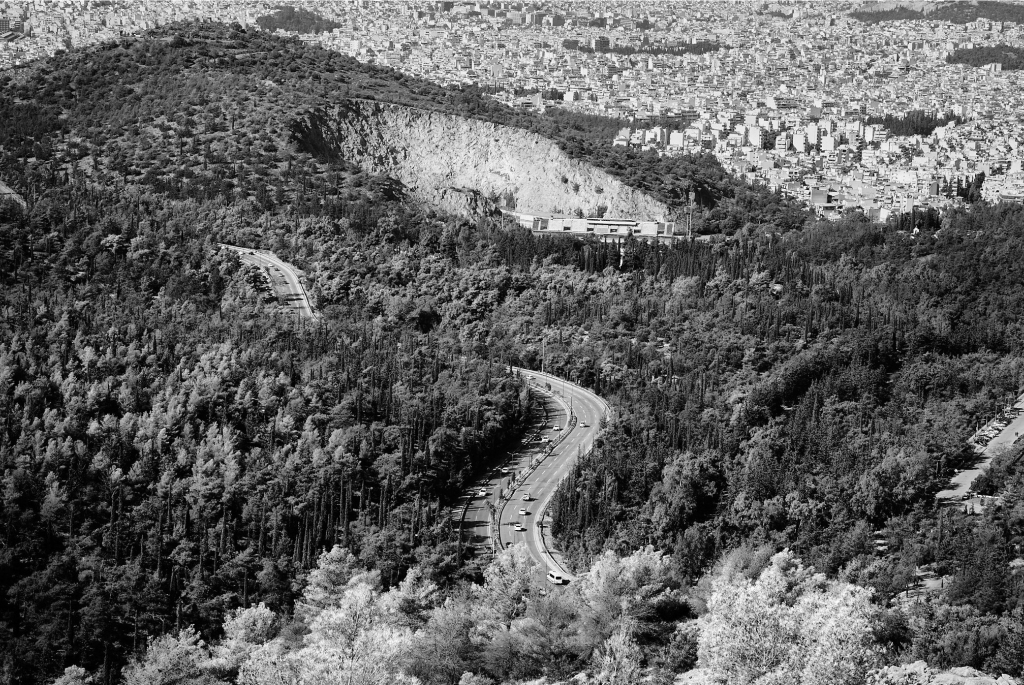

Hymette culmine à plus de mille mètres. Visible depuis presque chaque point de la ville, il évoque ces cartes en relief que l’on effleurait enfant. Ses plis et replis modèlent son corps ; sa crête s’étire du sud près de la mer, jusqu’au nord, accompagnant la croissance urbaine.

Les premières altitudes

Entre 300 et 700 mètres d’altitude – à un étage collinéen réduit – apparaissent les premiers habitants des hauteurs. Les couples âgés en marche lente côtoient les marathoniens solitaires au corps tendu et quelques cyclistes réguliers. Tous grimpent aux premières lueurs du jour, quand la ville dort encore.

Leurs silhouettes tracent des chemins de persévérance. Ils habitent cette zone transitoire, ce seuil mouvant entre effort et contemplation.

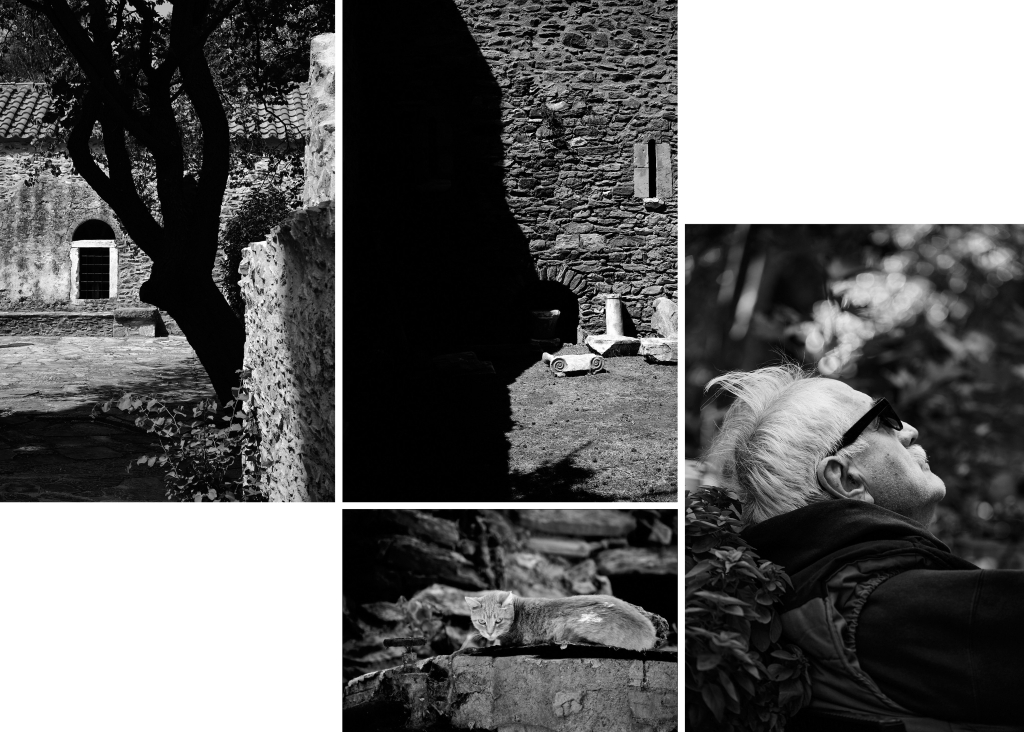

Plus loin, au détour d’un virage, le monastère millénaire de Kaisariani se dévoile, posé sur un replat boisé de grands pins et cyprès. De là, la vue d’Athènes se fraye un passage entre les feuillages et les plis de la montagne qui laissent paraître la mer.

Au bord de la route, quelques menues plateformes livrent au regard des fragments d’étendue urbaine, où les amoureux noctambules garent leur voiture pour s’enlacer face à cette immensité.

Au-dessus de cette première strate, le silence s’installe. Le bruit de la ville et de l’autoroute, qui ceinture les contreforts ouest d’Hymette, ne monte plus. Seuls restent le vent, le souffle.

Les architectures du silence

Les installations techniques sommitales – antennes, stations, pylônes – rebutent le visiteur mais pas les cyclistes les plus endurants, qui y voient la fin du parcours.

C’est là que la montagne se referme, que la température descend brutalement, que le brouillard et parfois la neige viennent interrompre la lumière.

À ces architectures actives, encore vibrantes, se mêlent des structures abandonnées : anciens bâtiments techniques, murs de béton, portes tordues, fenêtres sans usage.

Les ruines jouxtent les stations encore en service – fragments d’un même système, mêlant transmission et effacement.

Dans ce silence, elles se redéfinissent. Celles que l’Histoire a sanctifiées plus bas – marbres et pierres polis, monastères restaurés – n’existent plus ici.

Elles laissent place à d’autres traces, plus banales, plus contemporaines. Des ruines que personne ne célèbre, mais qui racontent l’état réel de la ville.

Elles portent les marques vigoureuses des tagueurs d’altitude : art, colère, politique, football.

Elles témoignent d’une modernité qui s’épuise, d’un présent qui vieillit déjà.

Photographier les traces

Ici, les couches se mêlent : humaines, techniques, naturelles.

Je photographie ces traces comme on observe un organisme, pour comprendre comment la matière continue à vivre et se transforme. Le béton se patine, le métal luit d’un côté et se corrode de l’autre, la lumière s’accroche aux surfaces oubliées.

Un renard traverse la route, puis glisse entre les herbes sèches et rugueuses. Le vivant réapparaît dans les interstices du technique comme un souffle discret sous la peau de ce paysage.

Strates du regard

Athènes, vue depuis ses hauteurs, n’est plus une ville.

C’est une succession de couches : humaines, techniques, minérales, silencieuses.

Un territoire gradué, où chaque altitude invente une manière d’exister.

Et moi, je circule entre elles, à la recherche de ce point d’équilibre, là où ces architectures cessent d’être fonction pour redevenir des traces.

C’est alors que le regard change de nature. Ce qui, d’abord, relevait de la marche et du sensible devient lecture. Non plus horizontale, planimétrique, mais sectionnelle. Chaque altitude correspond à une fonction, à un rapport différent entre l’homme, la technique et la nature.

De la ville étendue aux pentes habitées, des équipements aux zones de silence, le mont Hymette devient une coupe vivante du territoire attique. Cette traversée des hauteurs n’est plus seulement une expérience du paysage mais une manière de comprendre la ville depuis sa périphérie verticale.

Architecture et durée

L’architecture, ici, cesse d’être un objet pour devenir un état du monde, une matérialisation passagère des forces qui l’habitent : la lumière, l’usage, l’abandon, le temps. Les ruines ordinaires d’Hymette, les monastères, les stations, les cabanes, les murs érodés ne sont pas des échecs mais des témoins de la durée. Elles révèlent ce qu’un projet d’architecture efface souvent : le devenir naturel de la matière, la réintégration du bâti dans le temps.

Penser depuis ces hauteurs, c’est envisager une architecture du « déjà-là » : non pas construire contre le monde, mais prolonger son équilibre fragile.

L’Hymette, par son étagement humain et naturel, nous rappelle que le territoire n’est pas une surface à conquérir mais un organisme à lire, à accompagner.

La géographie des hauteurs devient alors une manière d’aborder le monde : un apprentissage du silence, de la distance, et du temps comme matière du projet.

Nicolas Moulin

Roots to Wild

Pour découvrir plus avant le travail de Nicolas Moulin