«L’architecture est un art imparfait», affirme Arnaud Goujon. L’homme de l’art, dont les bureaux sont à Paris, a livré en Afrique plusieurs projets hôteliers et travaille en France à la conception de maisons individuelles. Au grand écart planétaire, Arnaud Goujon répond par la troisième voie, celle du métissage.

Contexte

Le travail de l’architecte français Arnaud Goujon en Afrique m’a donné envie de partir à sa rencontre à Dakar en vue de le questionner sur la façon dont il a assimilé le grand continent.

Pour des raisons indépendantes de nos deux volontés et malgré tous nos préparatifs, j’ai dû me rendre seule à Dakar, à l’hôtel Onomo construit par Arnaud Goujon justement qui, pendant ce temps, m’attendait à Paris, dans son agence pour répondre à mes questions.

A Dakar, ma première impression, alors que j’y avais séjourné quelques mois plus tôt, fut de constater les nombreux chantiers de construction allant de la côte jusqu’à l’intérieur des terres. Le taximan, un homme joyeux et parfaitement au courant de la situation politique de la ville, s’est lancé dans un récit complet alors que je filmais, tout au long du trajet, le paysage défilant.

Arrivée à l’hôtel Onomo, les portes m’étaient déjà grandes ouvertes ; l’architecte Arnaud Goujon avait pris soin de prévenir le directeur de mon arrivée.

Je remarquais que la façade de l’hôtel était faite de briques de terre, un matériau local que l’architecte a voulu mettre en oeuvre pour appuyer son choix, celui de la voie du métissage.

C.A.

Carol Aplogan : Quels ont été vos débuts d’architecte ?

Arnaud Goujon : Lors de mes études d’architecture à l’école de Paris Conflans – qui dépendait des Beaux-Arts – j’avais été remarqué par un professeur qui avait une agence célèbre dans les années 80, Area. Il m’avait demandé à la fin de la première année d’aller travailler chez lui.

Très naturellement, à la fin de mes études, j’ai donc continué en tant que salarié dans cette agence qui construisait alors nombre de logements sociaux. Cette agence avait été fondée par le frère de Michel Berger, Bernard Hamburger, un grand architecte malheureusement décédé très jeune au milieu des années 80.

Après ces années passées à Area – trois ans avant le diplôme et trois ans après -, j’ai fait un passage éclair chez Jean Nouvel alors installé dans le XIe arrondissement de Paris. J’avais eu la chance de participer à la construction de l’Opéra de Lyon en tant que jeune architecte dessinateur. Je suis retourné à Area et, enfin, au début des années 90, j’ai été embauché par Architecture Studio pour réaliser les études du Parlement européen de Strasbourg.

Après quatre années passées chez eux, j’ai ouvert ma propre agence. Je m’étais constitué, au travers de ces dix années de salariat, un réseau de bureaux d’études et de partenaires, je m’étais fait ma propre culture. J’avais pu aussi identifier des projets qui étaient à l’échelle d’un tout jeune architecte qui commençait une carrière ‘solo’.

Quelles sont vos méthodes de travail ?

J’essaye de travailler de manière plus horizontale que verticale. Par verticale, j’entends l’idée classique de l’architecte ayant un concept ou un parti architectural que ses collaborateurs développent ensuite. La manière horizontale, que je préfère, ne relève pas d’une envie plastique, technique ou financière individuelle. Elle est au contraire issue d’une réflexion globale.

Comment organisez-vous votre agence ?

L’agence existe depuis 18 ans et a conservé son échelle humaine. Au plus, nous avons été dix ou douze. Nous tournons davantage à trois ou quatre personnes. Nous sommes des artisans. Dans une grande agence, chacun a son rôle et assure une partie seulement du travail. Ce qui m’intéresse est d’appréhender tous les volets du métier : créatif, administratif, commercial, technique… Du juridique jusqu’à la communication. Nous faisons du sur-mesure comme des couturiers.

Il y a par ailleurs deux écoles selon moi. Garder les mêmes collaborateurs pendant vingt ans n’est pas forcément très bon. En revanche, faire tourner les salariés est profitable. J’ai donc opté pour une agence dont le turn-over est de trois à quatre ans. Après trois ans, l’usure s’installe. Un jeune architecte peut se désintéresser. Il faut être curieux, être poussé par la soif d’apprendre et avoir la fraîcheur d’un débutant.

Racontez-nous votre expérience en Afrique. Votre présence relève-t-elle de la mondialisation ?

Aujourd’hui, construire en Afrique est un défi ; le continent est en voie de développement et, sur le plan politique, près d’un pays sur trois peut être considéré instable. Démographie et taux de croissance donnent espoir. L’Europe, après la colonisation et ses dérives, peut enfin revenir en Afrique en faisant montre d’une démarche partenariale voire fraternelle. Les entreprises françaises, qu’il s’agisse de grandes sociétés ou d’architectes artisans, bénéficient ainsi de la croissance du continent.

En 2009, je livrais l’hôtel Onomo à Dakar et quelques projets à Lomé et à Bamako. Habitant Paris, un maître d’oeuvre local coordonnait les phases d’exécution en étant en permanence en contact avec moi. Merci Skype !

Le monde connait aujourd’hui deux grandes tendances, la mondialisation et la tendance identitaire. Ces deux mouvements se manifestent aussi bien en Europe qu’en Afrique.

Il y a donc, d’une part l’architecture mondialisée où Jean Nouvel, Zaha Hadid, Renzo Piano ou Frank Gehry font office de grandes marques à l’instar de Pepsi, Coca-Cola ou McDonalds. D’autre part, il y a une architecture identitaire, vernaculaire.

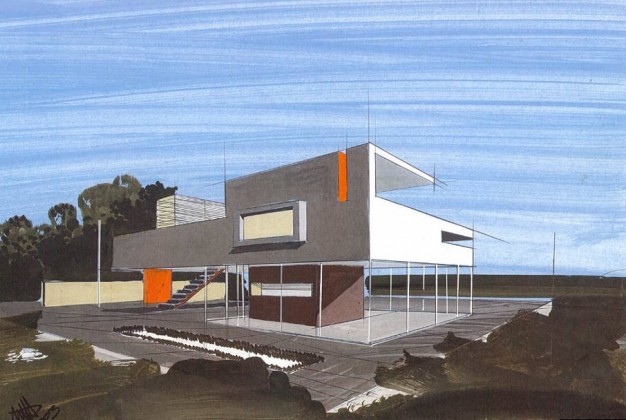

Je travaille entre ces deux mouvements selon une troisième voie, celle du métissage. En lieu de monde clivé ou clivant, je m’efforce de concevoir des projets selon une voie qui intègre les bienfaits de la mondialisation autant que les techniques de construction ancestrales.

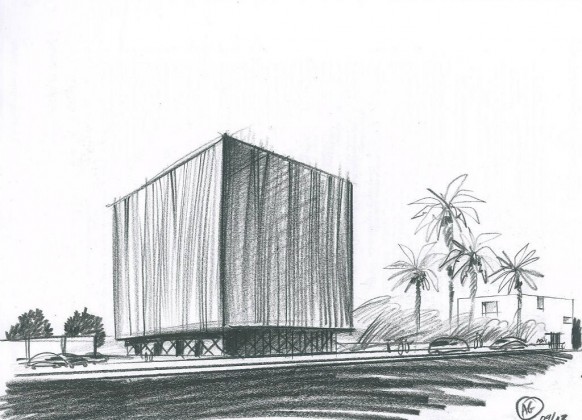

J’ai emprunté cette voie lors de la construction des hôtels Onomo. Le client m’avait demandé des constructions africaines sans qu’elles soient des pastiches, sans qu’elles présentent un côté ethnique fait de tambours, peaux de zèbre et autres palmiers. L’idée était de trouver une écriture architecturale contemporaine qui soit africaine. Pour ce faire, nous avons travaillé avec des PME locales, maliennes et sénégalaises, et non des majors français du BTP.

Nous avons mis en oeuvre des matériaux africains tels que la terre crue. Le premier projet de Dakar est construit avec 4.000m² de façade en terre crue faite à partir de briques pressées sur place. Voilà qui nous permet de rebondir sur l’aspect écologique et d’avoir un impact relativement faible.

Quelle est votre actualité ?

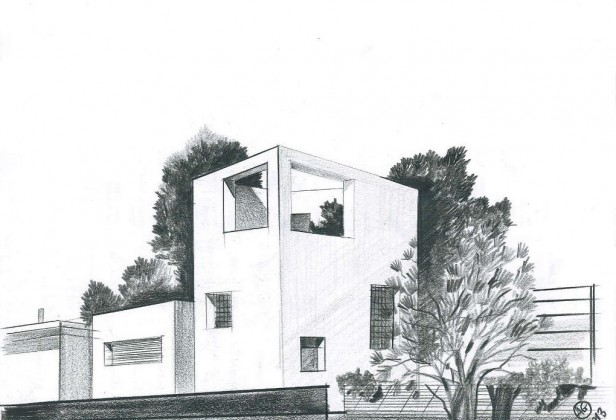

Aujourd’hui, l’actualité de l’agence repose principalement sur la construction de trois villas contemporaines, une en Bretagne et deux en Aquitaine. Il est intéressant de passer de projets africains à des commandes européennes. Les différences révèlent le caractère métissé des projets africains et le caractère contemporain des projets occidentaux.

Nous avons par ailleurs des projets tertiaires importants qui sont à l’étude, notamment la réhabilitation d’un bâtiment Art Déco dans le XXe arrondissement de Paris. L’enjeu est patrimonial et historique.

Propos recueillis par Carol Aplogan

Le texte est issu d’un entretien filmé, visible dans son intégralité

Le Blog de Carol Aplogan

Cet article est paru en première publication sur Le Courrier de l’Architecte le 2 avril 2014