C’est un projet qui en a fait naître un autre, 100 % vénitien, conçu pour la Fondation W., mais qui comme tant de projets d’architecture, n’a pas eu lieu. Comme les villes de sable ne vivent que le temps d’une marée, l’idée était trop belle pour ne pas exister.

La métaphore de la dilution de la ville dans l’eau montante ne pouvait que susciter les imaginaires. J’ai donc proposé à trois architectes italiens de réfléchir à la cité de Venise sur le mode durassien, celui de la translation. Comme Marguerite Duras faisait naître Calcutta dans des films entièrement tournés… sur la plage de Trouville (la Femme du Gange – 1974 ; Agatha et les lectures illimitées – 1981), trois architectes allaient parler de Venise, sur la plage d’Archisable, en Normandie…

La naissance de Venise en tant que cité remonte à la fin de l’empire romain d’Occident. Les populations qui fuient les invasions barbares se réfugient là, sur cette lagune vénitienne. Ce sont des îlots marécageux. Or ce qui n’était qu’un abri provisoire va devenir permanent. Et faire ville.

D’aucuns l’oublient, tant elle fascine, que Venise est précaire depuis le jour même de sa naissance. Le danger, de toujours, est inscrit dans son histoire. Des maisons construites sur des pieux de bois enfoncés dans le sol vaseux.

C’est ainsi que naît la ville.

Dès le XIXe siècle Venise s’inquiète et cherche des solutions. Le dragage est un échec terrible, qui va accentuer les vulnérabilités, au lieu de soigner, éroder les fonds et les rives. Jadis lente, la lagune, désormais plus ouverte et plus perméable, s’offre plus, trop largement à la mer. Et la circulation de l’eau s’accélère.

Nous avons peu de recul sur le fameux plan Mose, conçu dans les années ‘80 mais en service depuis quatre ans seulement. Un système de digues mobiles installées à l’entrée de la lagune barre les flux en se relevant au moment des aqua alta. Très controversé, très coûteux (cinq milliards d’euros), il laisse craindre un déséquilibre de l’écosystème. De plus en plus nombreuses avec le changement climatique, de plus en plus violentes, les aqua alta menacent d’isoler la lagune de la mer. Une fois de plus, le remède tuerait…

À l’heure où la Biennale 2025 (du 10 mai au 23 novembre) propose une réflexion sur « Intelligence – Naturel – Artificiel – Collectif », la question de Venise s’impose, lancinante.

Faut-il soigner Venise ? Que doit-on sauver ? Jusqu’où doit-on aller ?

Trois architectes de moins de quarante ans, tous trois responsables de projets chez Renzo Piano Building Workshop (RPBW) ont donc travaillé, pour la première fois dans l’histoire Archisable, sur un thème imposé : « Sauver Venise ? », incluant la possibilité de la disparition.

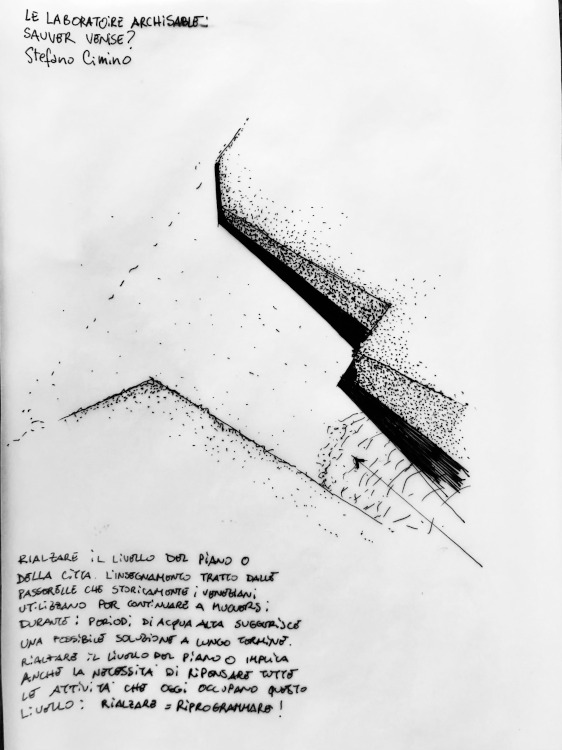

Stefano Cimino intègre en 2015 l’agence parisienne RPBW où il travaille, en 2020, sur la Maison de l’Ordre des Avocats et au printemps 2025 sur les projets d’hôpitaux, en France et aux Émirats Arabes Unis.

L’inconscient fait toujours bien son travail. Des trois architectes, il est le seul à rêver d’une possible guérison !

Son projet singulier s’inspire du plan de Rome de Nolli* qui redéfinit la notion d’espace public, non par la propriété mais par l’accessibilité : en noir les espaces privés, en blanc les espaces publics, rue, églises, galeries, musées, théâtre, bâtiments publics et aussi cafés et magasins…

La représentation de la connectivité des espaces publics est une révolution dans la vision de la ville. Se promener dans la ville comme dans un salon… urbain.

Le niveau zéro ou rez-de-chaussée est donc « le tissu qui relie la rue avec une partie de la masse bâtie, et aussi la représentation de la richesse, culturelle et matérielle de la ville ».

Or deux facteurs compromettent l’intégrité de Venise : l’eau invasive et le tourisme invasif. Les Vénitiens se protègent de tout temps de la montée des eaux en édifiant des passerelles. Stefano imagine la possibilité du rehaussement de la ville, un niveau 1 permanent.

Il construit surtout la métaphore, c’est-à-dire la REPROGRAMMATION : rehausser le niveau zéro signifierait rehausser le niveau culturel et redonner sa dignité à la ville : en pratique, réguler l’offre de locations courte durée, rendre la beauté des halls d’entrée ouverts sur la ville, interdire la transformation des lieux de culture en supermarché, et tous les commerces touristiques de bas niveaux.

Il dit : « Venise n’a pas de possibilité d’expansion horizontale. Pour assurer sa survie, elle doit travailler sur les niveaux. D’où l’idée de sculpter dans le sable la coupe d’une Fondamenta**. Niveau relevé… » Et l’eau peut s’engouffrer…

Andrea Chiabrera a d’abord travaillé à l’agence RPBW de Gènes sur un hôpital pédiatrique, puis à Paris sur le siège de la banque SBGC à Beyrouth, sur l’Hôpital Universitaire de Grand Paris Nord (HUGPN), et au printemps 2025 sur la reconstruction du téléphérique de Grands Montets sur le massif du Mont Blanc.

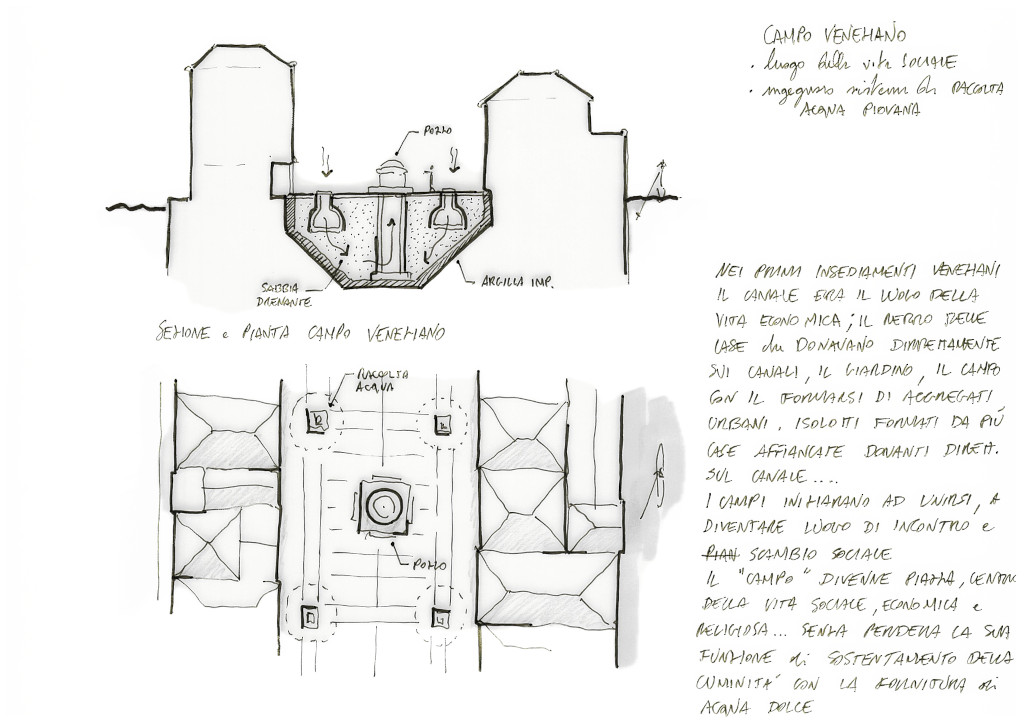

Il décide de centrer sa réflexion vénitienne sur « l’intelligence collective du passé, où l’ingéniosité, l’architecture et les usages sociaux ont façonné l’urbanisme vénitien au fil des siècles, par une adaptation continue aux contraintes de la lagune ».

De tout temps la problématique de Venise est la bataille entre la montée de l’eau salée de la lagune et la quête de l’eau douce, nécessaire à sa survie. La typologie de la ville, organisée autour des campi est l’illustration la plus maîtrisée du « Intelligence, Naturel, Artificiel, Collectif » qu’interroge cette Biennale.

Toute l’histoire sociale, religieuse et commerciale de Venise s’est jouée là. Le campo Veneziano n’était pas seulement le lieu de rencontre de la population, il était aussi celui de la collecte des eaux douces. Un cône inversé et étanche, rempli de sable, filtrant l’eau de pluie, récoltée grâce à son puits central. L’intelligence du projet vénitien, c’était le campo qui rassemble l’eau douce et les gens.

La construction de la canalisation d’eau potable en 1880 diminue le risque sanitaire et renforce l’économie. En 1884 les puits sont définitivement fermés : Les campi perdent leur fonction. On passe d’une logique d’adaptation au milieu à une logique d’importation de solutions standardisées.

Ce choix de modernité était-il le bon ? Intelligence, Artificiel et Nature… C’est la question posée.

Le projet sur le sable commence donc par la reconstitution d’un campo : des volumes réguliers de hauteurs variées. « Entailler cette structure rigide par des lignes obliques évoquant le désordre maîtrisé du tissu vénitien. Modeler le relief : tantôt surélever, tantôt creuser pour permettre à l’eau d’entrer en scène », explique Andrea Chiabrera. La marée montante qui avance, contourne les obstacles et finit par atteindre le cœur symbolique du projet simule la montée des eaux vénitiennes

« Cette contribution ne cherche pas une solution technique à la sauvegarde de Venise. Elle offre plutôt une méditation sur sa fragilité, sa beauté et sa capacité à inspirer. Elle rappelle que face aux crises contemporaines, l’intelligence collective ne réside pas seulement dans les algorithmes ou les technologies, mais aussi dans la mémoire des formes, des gestes et des savoir-faire transmis à travers les siècles », dit-il encore.

Federico Hebel intègre l’agence RPBW en 2018, où il travaille sur un tribunal de justice à Toronto, puis à Paris sur le cinéma Pathé Palace. Il suit au printemps 2025 le projet d’une fondation immergée dans une forêt séculaire.

La question posée de « sauver Venise ? » en entraîne une autre et parle au fond de la destinée de toutes les villes. « Sauver… Dans quel but ? La transformer pour la préserver ? Car il faudrait que tout change pour que rien ne change… », dit-il en premier lieu.

Le voyage en Egypte est fondateur dans sa réflexion. « Les constructions les plus audacieuses ont probablement été les tombeaux des rois. La mise au secret les a protégés des hommes et des aléas climatiques. Ces palais funèbres ont su faire parvenir leur histoire jusqu’à nous ».

L’autre versant de la réalité pose cependant question : « Depuis le XIXe siècle, les archéologues ont déterré les temples ensevelis sous le sable et ouvert les tombeaux. Mais ils attirent à présent un tourisme de masse qui accélère leur dégradation ».

La Cité antique de Pompéi introduit le même doute : « La tragédie de l’ensevelissement sous la lave a fait de Pompéi une cité fossilisée. Mais si Pompéi avait vécu sa vie, les traces de son existence ne nous seraient pas parvenues ».

Il ajoute à sa réflexion l’histoire de Gibellina, en Sicile, détruite par un tremblement de terre en 1968, et reconstruite à quelques kilomètres. L’artiste Alberto Burri*** choisit de travailler sur le site de la Gibellina effondrée : « Il pétrifie le cadastre de la ville en coulant 122 blocs de ciment – la première fossilisation de la ville par la main de l’homme ».

« Tout bâtisseur », dit encore Federico, « sait que construire est un acte violent. Le sable, la lave, les éléments ont le pouvoir de détruire nos existences. Mais si ce pouvoir était aussi le pouvoir de les conserver, ensevelis, au secret ? »

Cristalliser Venise, la figer dans toute sa beauté ?

Ou la découvrir, l’imaginer comme une Atlantide ?

Écoutons sa rêverie, qui est aussi son projet :

« La marée monte. Puis elle descend. Venise apparaît, sous le reflux. Échouée, emportée par le flot, déposée sur la côte normande. L’image du fossile.

Le fossile comme un objet libre, le fossile comme un élément historique.

Le fossile questionne la postérité de Venise. Accepterons-nous que Venise soit le Pompéi de notre civilisation ?

Mais aussi : avons-nous le pouvoir de gagner contre la mer ? »

Tina Bloch

Retrouver toutes les Chroniques de sable

* Gianbattista Nolli (1701-1756) est un architecte géomètre et cartographe. Son chef d’œuvre est un plan de Rome (1748), une carte monumentale gravée sur douze feuilles de cuivre, qui représente la ville à vol d’oiseau.

** La Fondamenta vénitienne est une voie piétonne plus élevée que le canal qu’elle longe.

*** Alberto Burri, artiste plasticien italien 1915-1995, peintre, graveur et sculpteur, lié au courant matieriste du mouvement de l’Art Informel, lié avec Lucio Fontana et Antoni Tàpies