A l’heure des réseaux sociaux en tout genre – plus d’une centaine sur le bouton Share de certains sites internet – de la démultiplication des canaux de diffusion locaux et globaux, du règne du selfie et de la dictature du communautarisme, l’humain se doit d’être en communion avec ses semblables. Est-ce une nécessité ? Pas forcément. Au moins, l’être humain peut-il encore s’accorder le droit du repli, non ? Pour un certain nombre de personnes, il en va de leur santé mentale.

Jusqu’au 19 janvier 2020, la deuxième Biennale d’architecture d’Orléans expose des artistes dont l’œuvre traite de retrait du monde, volontaire ou pas. Au titre significatif – Nos années de solitude – cette édition dévoile les démarches d’architectes solitaires, un pléonasme lorsque nous savons à quel point cette vocation se sent de plus en plus isolée dans l’acte de construire des édifices.

Tout d’abord un chef-d’œuvre : La Jetée de Chris Marker

A peine entrée dans les espaces des Turbulences / FRAC Centre Val-de-Loire, une voix caverneuse nous accueille et tout cinéphile aura reconnu les vibrations granuleuses des cordes vocales du comédien Jean Négroni. Pour une certaine génération pop, il fut le narrateur de la série d’animation Les Mondes Engloutis (1985-87), mais il est resté dans l’histoire du cinéma pour avoir incarné la voix-off du film culte La Jetée (1962), de l’inclassable Chris Maker.

Les deux commissaires – Abdelkader Damani & Luca Galofaro – ont été bien inspirés de projeter sur toute une cimaise cet univers constitué d’une suite de photographies en noir & blanc. Nous y suivons l’isolement d’un homme dans les sous-sols de Chaillot. La solitude est à son comble. Paradoxalement, les vues sur la jetée de l’aéroport d’Orly, dans les années 1960, montrent une foule incessante aller d’un garde-corps à l’autre, elle tombe en admiration devant tous ces avions, tout ce progrès technologique des trente glorieuses. Le ton général de la Biennale est donné.

Lucy McRae ou l’isolement volontaire pour comprendre le corps humain et l’espace

Depuis quelques années, l’artiste angelino explore les limites du corps humain physique à l’heure de son devenir binaire. Elle s’interroge sur les conséquences de la recherche scientifique comme idéologie du corps parfait, et crée des fictions pour exacerber nos envies de perfection.

Dans son film – Institute of Isolation (2017) – montré aux Turbulences, elle joue le rôle d’une spationaute à l’entraînement dans un centre spécialisé vieillot. Nous la suivons en train de faire une suite d’exercices dans de multiples espaces. Le montage du film rend l’ensemble fluide et donne une cohérence spatio-temporelle à l’ensemble. Mais cette qualité cinématographique ne nous empêche nullement de reconnaître au moins deux bâtiments bien connus de l’histoire de l’architecture prémoderne et postmoderne.

D’un côté, nous pouvons découvrir le vide central de la cage d’escalier et les silos de La Fábrica / Taller de Arquitectura (RBTA), les bureaux et la demeure du barcelonais Ricardo Bofill. Entourée d’une végétation foisonnante et admirablement réhabilitée par le maître des lieux depuis 1975, cette ancienne cimenterie ressemble à une ruine habitée.

Dans le court-métrage de Lucy McRae, une lumière cendrée accentue ce sentiment dans toutes les scènes extérieur-jour. De l’autre, l’actrice-artiste sort d’une célèbre Palm House, celle du Royal Botanic Gardens Kew, à Londres, non loin de l’aéroport Heathrow. Entrecoupé de scènes d’intérieur aux couleurs sombres, ce corps féminin enveloppé dans une combinaison désuète semble s’escrimer à tester des microarchitectures depuis des lustres et en continu.

Une question demeure à la suite de la projection : quel corps faut-il imaginer pour quelle architecture ? Quels genres d’abris doivent dessiner les architectes pour vivre dans l’espace intergalactique ?

A la suite de ces deux œuvres mélancoliques inquiétantes, chacune avec leurs spécificités, comment est-il possible de concilier un acte de résistance individuelle avec une obligation sociale de créer pour le plus grand nombre ?

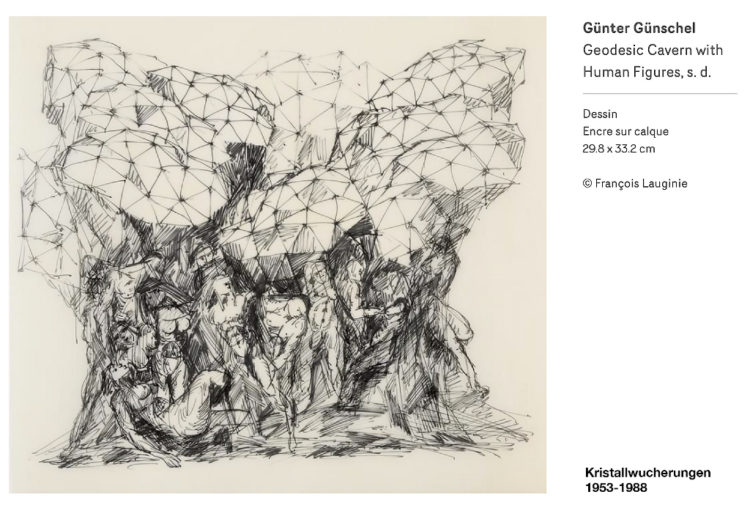

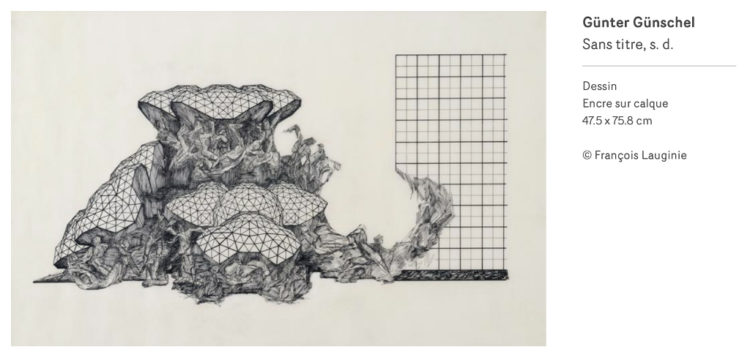

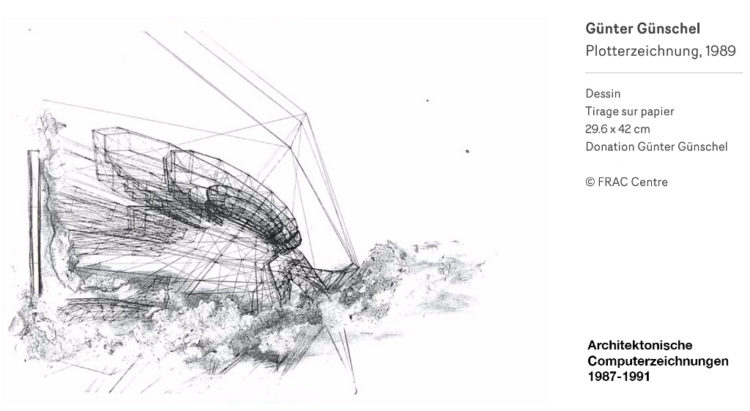

Entre expressionnisme et paramétrique, l’œuvre solitaire de Günter Günschel

Architecte allemand (1928- 2008), Günter Günschel dessina toute sa vie des espaces de vie aux formes organiques les plus folles en rupture avec les grilles orthogonales modernes mais structurées par des triangulations. L’ensemble de ses projets joue du contraste entre cette envie de débordements formels et cette volonté de tout géométriser.

A la fin de sa carrière, il est l’un des premiers à s’équiper d’un micro-ordinateur et de logiciels 3D. La série de dessins Architektonische Computerzeichnungen (1988-1991) montre sa faculté à paramétrer la déconstruction, suite logique à l’expressionnisme architecturale des années 1960 dans son œuvre. Dans un monde de plus en plus complexe, la meilleure façon de l’habiter serait donc d’y répondre par un corpus d’œuvres architecturales qui dynamiterait littéralement le sacro-saint parallélépipède rectangle cher aux modernes.

Dans les dessins de projets urbains de Günschel, il y a toujours un bâti au gabarit standard pour tenter d’encadrer les forces expressionnistes ; celles-ci arrivent toujours à contaminer ce cadre à l’image du lierre grimpant.

Mais voilà, hormis une chaire d’architecture expérimentale aux Beaux-Arts de Brunswick, une importante donation au FRAC Centre et une autre au MOMA de New-York, cet immense architecte de la forme architecturale restera longtemps isolé dans son coin. Heureusement que le travail entrepris par le FRAC et cette belle exposition monographique à l’occasion de la Biennale remet au niveau qu’il mérite cet architecte-artiste au coup de crayon incroyable. Pour finir, Günschel démontre que pour produire du dessin numérique, un préambule s’impose : avoir un coup d’œil affûté. La machine ne fait pas tout !

La ButoHouse ou le brutalisme à la mode Butō

Justement, dans le film Buto House présenté dans la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, un homme, seul, avec sa truelle et son bac rempli de ciment frais, grimpe à vive allure un escalier composé de marches en béton armé sans contremarche, ni paillasse et aux formes plus ou moins aléatoires.

Cet autodidacte s’appelle Keisuke Oka ; formé au Butō, il s’est reconverti en architecte et élève sa maison individuelle entre deux immeubles «corporates» sans intérêt. Si le Butō est une danse d’avant-garde japonaise contemporaine (années 1960) proche de la performance, alors l’acte de bâtir de M. Oka transforme cet art de la danse en mouvement architectural à part entière.

Souvent seul.e, presque nu.e et au visage recouvert de matière blanche, la danseuse, ou le danseur, effectue des mouvements lents et répétitifs. Il est communément dit que cette danse permet une introspection à toute personne la pratiquant, la traduction d’un grand moment de solitude au service d’une symbiose entre son corps et son esprit.

Dans le documentaire d’Ila Bêka et Louise Lemoine, nous voyons notre homme construire au jour le jour sa bâtisse aux volumes improbables mais à la poésie certaine. Lorsque les deux cinéastes effectuent un plan général sur la façade sur rue, la spécificité du projet prend toute sa valeur. Dans la même sensibilité que Günschel, l’organique écrase la rationalité du contexte urbain dans lequel cette maison individuelle s’inscrit. Et pourtant la construction est de petite taille. Comme quoi la monumentalité ne se résume pas aux dimensions grandioses.

Hélas, les vidéastes nous apprennent que les technocrates de la ville de Tôkyô ont changé les règles d’urbanisme. Il serait question maintenant d’éloigner les bâtiments les uns des autres. La connerie technocratique est vraiment universelle. Dans une ville comme Tôkyô, vouloir éviter la densité semble relever, au mieux de la bêtise, au pire de la débilité ! Dans les faits, Keisuke Oka a été obligé de stopper les travaux. En attendant le verdict des autorités qui s’autorisent à penser, comme dirait un Coluche, notre architecte autodidacte peut rentrer en lui-même et continuer à danser.

Comme le chante si bien Fabienne Thibeault dans l’album si connu Starmania (1978) :

«On danse les uns avec les autres

On court les uns après les autres

On se déteste, on se déchire

On se détruit, on se désire

Mais au bout du compte

On se rend compte

Qu’on est toujours tout seul au monde».

Surtout comme l’invective le dandy poète-assassin Pierre François Lacenaire dans Les Enfants du Paradis (Marcel Carné, 1945) :

«Mais quelle prodigieuse destiné,

N’aimer personne, être seul,

d’être aimé de personne, être libre».

Christophe Le Gac

Retrouvez toutes les Chroniques de l’Avant-Garde

En savoir plus : http://www.frac-centre.fr/biennales/nos-annees-solitude/nos-annees-solitude-1132.html