Tôt le matin le 20 octobre 2025, au numéro 2 place du Palais Royal à Paris, il y avait foule à la Fondation Cartier – la dernière œuvre de Jean Nouvel… Pour une fois, le spectacle était bien dans la salle. Visite.

En l’absence des personnages principaux – Jean Nouvel architecte et Alain Dominique Perrin, fondateur président de la Fondation depuis 1984 et commanditaire du projet, tous deux portés pâles pour raisons de santé – d’aucuns se disputaient la vedette.

Sur le ring, Chris Dercon le Magnifique, charismatique à souhait, crinière d’argent et voix de miel, directeur général de la Fondation Cartier depuis peu (1), remercie tout le monde pour Alain Dominique Perrin, sans oublier le maître Jean Nouvel – « Ceci est un exploit » – tandis que Dominique Alba, ex-APUR (Atelier parisien d’urbanisme), ex-Pavillon de l’Arsenal, actuelle directrice générale d’Ateliers Jean Nouvel (AJN) (2), lit le message de l’absent tel un testament, puis cède la place à Mathieu Forest, directeur du projet chez AJN, qui sait raconter ce qu’il a vécu, accompagné, interprété, réinventé jour après jour avec intelligence et sentiment depuis dix ans.

Vacuité et machine…

Le lieu est patrimonial (1854). Dans le prolongement de la rue de Rivoli, il regarde le Louvre, juste en face. La situation est mythique, le bâtiment plusieurs fois remanié : « Il faut tout enlever, tout ce qu’on peut, en dehors des porteurs indispensables. Il faut que le regard traverse une chose dans laquelle il n’y a rien », a expliqué le maître dès sa première visite

Inventer la transparence du lieu.

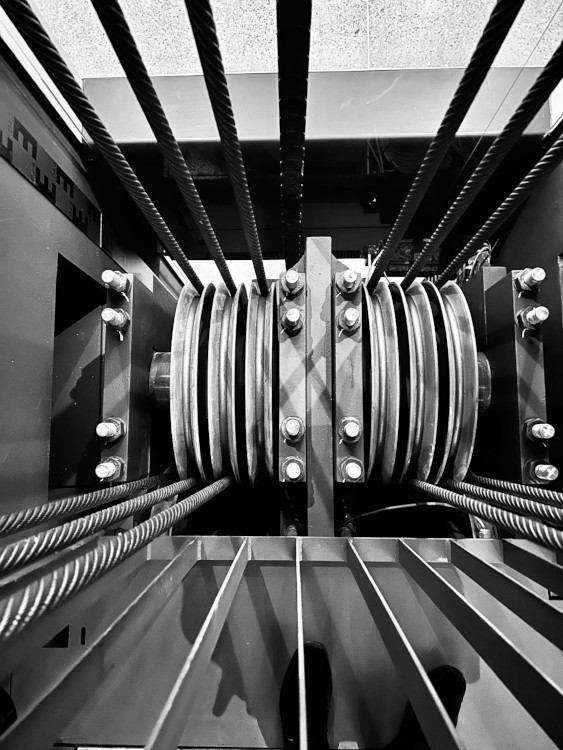

Une machine, « une sorte de truc mécaniste, purement mécaniste ».

« Des verrières comme des planchers sous lesquelles passeront des rideaux mécanistes pour filtrer la lumière », explique Mathieu Forest. « Installer cette machine à cet endroit est un immense défi, une inconnue », dit-il. (2)

Cinq plateformes en acier comme des scènes mobiles et onze positions, beaucoup moins que les soixante-quatre du Kâma Sutra mais vu le poids – 350 tonnes chacune – c’est tout de même beaucoup ; le tout avec des infinités de configurations, jusqu’à la possibilité de l’extase d’un grand vide continu.

Rire un peu n’empêche en aucun cas de dire la stupéfaction et l’émerveillement devant le dispositif titanesque mis en place.

Évider – 10 000 m² de planchers détruits, une centaine de nouveaux pieux de fondation mis en œuvre – et dégager une longue nef de 85 m de long et 12,5 m de large sur 11 m de hauteur.

Un projet de titans – trouver la bonne technologie pour soulever des tonnes dans des espaces existants, patrimoniaux et contraints aux normes des établissements recevant du public.

Sont convoquées les ingénieries du bâtiment, des ponts mobiles… et du théâtre.

Il ne faut pas se passer de lire Nouvel même si parfois il est permis de penser que c’est trop… ou pas assez. Il faut le lire dans sa sincérité parfois désarmante, dans sa poétique, dans sa vérité et dans son sixième sens de l’espace.

« Le XXIe siècle signe la fin de l’architecture en trois dimensions. Espace, volume, intentions formelles ne dominent plus une architecture qui est devenue plus profonde, plus mystérieuse, plus différenciée, plus difficile à cerner… l’architecture capte, retient les signes de la vie. Ses nouvelles dimensions sont interactives : les temps (les vitesses), les lumières (les intensités), les matières (le toucher), les signes (les images).

Être architecte au XXe siècle, ce fut, sur la table rase, inventer le réel.

Être architecte au XXIe siècle, c’est manipuler le réel ». (3)

Les images de l’ouvrage sont parlantes, elles convoquent celles de pionniers constructivistes fascinés par l’esthétique de l’acier : Germaine Krull, Rodtchenko, Moholo-Nagy… Première utilisation de l’acier pour le civil – 1900, le Pont Alexandre III – clou de l’Exposition Universelle.

Et « bras de fer » il y eut. Il convient de le dire même si c’est politiquement incorrect, même si le pouvoir est ailleurs, car ce bras de fer va avec irrespectueux, dommageable, et dommage. Pour tout le monde. Mise en évidence.

Voici donc l’affaire, orchestrée par un duo de scénographes au nom prometteur – Formafantasma – « qui travaille », explique Chris Dercon qui les présente, « entre design, design industriel et architecture… entre anthropologie et sociologie » afin « de réinventer et mettre en espace le bâtiment », pour présenter pas moins de six cents œuvres. Tout un programme.

Six cents œuvres, du bien, du sublime, du moins bien, du petit, du grand et du très grand, tout ça mêlé au grand Penone… (4) Un déballage avoué, une « Exposition Générale » qui emprunte son titre aux expositions organisées par les Grands Magasins du Louvre dès la fin du XIXe siècle rassemblant objets et marchandises de tous horizons. Bref un foutoir illisible. Soldes compris.

Le bras de fer a donc été déclaré… La transparence voulue par l’architecte est bafouée au profit de l’érection de grands panneaux : il faut bien loger tout ça, 600 œuvres.

Pour un coup d’essai, en guise de coup de maître, c’est un coup au maître. Un méchant coup sans aménité.

Du bras de fer nous retiendrons ces mots de Mathieu Forest :

« En 1994, le bâtiment que Jean Nouvel a conçu pour la Fondation Cartier sur le boulevard Raspail était dépourvu de murs. L’extérieur s’invitait à l’intérieur, les limites étaient floues. En 2025, Jean Nouvel pousse encore plus loin cette idée pour la Fondation Cartier, au 2 Place du Palais Royal : ni murs, ni sol ni plafond. Tout y est sans limites et tout peut y être transformé. Tout peut bouger ».

Tina Bloch

(1) Chris Dercon, historien, commissaire d’exposition, spécialiste des rapports entre art ancien et art contemporain, DG de la Fondation Cartier depuis 2023.

(2) In « La Fondation Cartier pour l’Art Contemporain par Jean Nouvel » 2025. Fondation Cartier distribué par Actes Sud

(3) In « Mes convictions » Jean Nouvel. Flammarion 2025

(4) Giuseppe Penone artiste italien né en 1947, associé à l’arte povera, et dont l’œuvre interroge la relation entre le corps et la nature