« Il y a des limites à la représentation, l’approche au plus près des choses passe forcément par l’imaginaire« , explique Jean-Jacques Raynaud. Le Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne (60), inauguré au printemps 2008, illustre ce principe. Sur ce sujet pas facile, l’architecte et son équipe ont réalisé un travail sensible, distancié et porteur de sens.

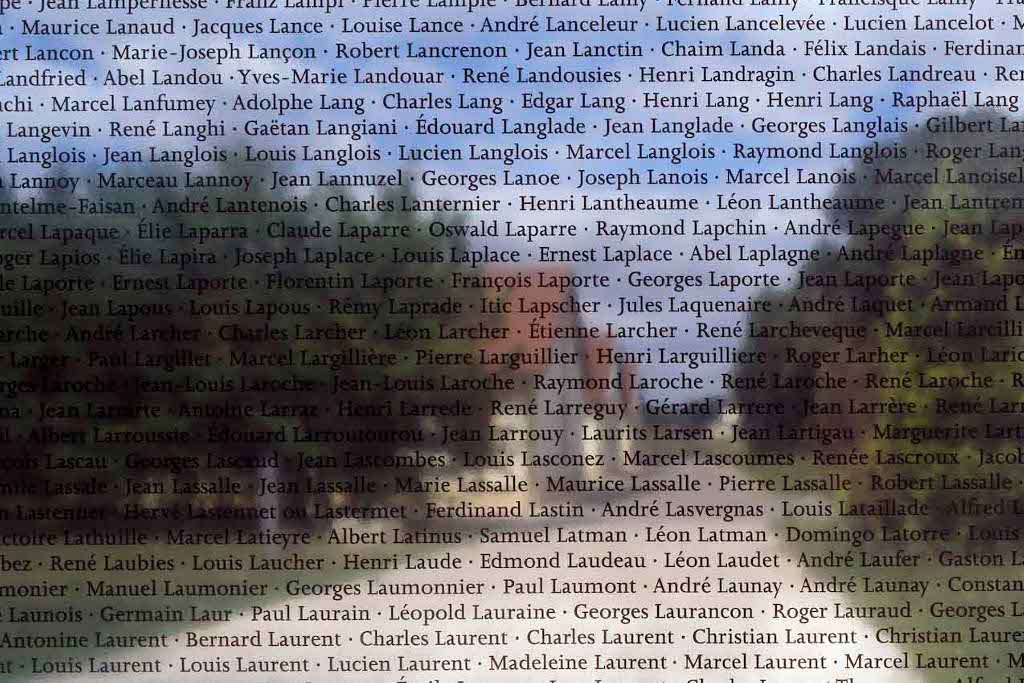

Les rares visiteurs de ce matin gris de novembre se penchent sur le mur des noms. Ils y trouvent leur nom de famille. Le journaliste en fait autant, y trouve le sien. L’architecte Jean-Jacques Raynaud explique qu’il y avait une ségrégation au sein du camp entre prisonniers politiques, prisonniers étrangers et internés juifs et que la ségrégation commence souvent avec des listes. Aussi, là, ils y sont tous, 45.000 noms, de toutes origines, classés par ordre alphabétique. C’est à travers ce mur en verre, dont la transparence est floutée par la typo des milliers de nom, qu’est d’abord perçu le Mémorial et, à travers lui, ce que fut le camp.

On ne peut y entrer directement. Le parcours impose de passer par l’accueil. Là, face au comptoir d’accueil, une autre liste, un «générique». Déjà dans le train, Jean-Jacques Raynaud avait prévenu, ce furent ses premiers mots. «Un projet d’architecture est aussi une création collective. Avec d’autres partenaires, le projet n’a pas la même gueule,» dit-il. Et, pour le coup, en noir sur un panneau blanc, chacun ayant participé au projet est cité, du sénateur-maire de Compiègne jusqu’aux conducteur du camion-leveur et aux apprentis. C’est ce qu’il appelle «prendre le contrepied de la logique des listes et simultanément reconnaitre la réalité du processus de création et de construction d’un tel édifice».

Cette dernière liste, dans un lointain écho à la première, est représentative de la démarche de conception de ce Mémorial de l’internement et de la déportation.

Rappel historique. Caserne construite en 1913, le camp de Royallieu a été utilisé comme camp d’internement et de transit par l’armée allemande de juin 1941 à septembre 1944. Pendant cette période, 45.000 personnes y ont été internés et 39.559 ont été déportés vers les camps de concentration et d’extermination nazis. A nouveau utilisé comme caserne par l’armée française, le site a été libéré en 1993. Sur les vingt hectares initiaux, la Ville de Compiègne, maitre d’ouvrage, en a réservé deux pour la création d’un Mémorial de l’internement et de la déportation. Dans cette partie de l’ancien camp, chargée d’histoire et que l’histoire avait recouvert, transformé, aménagé puis abandonné, il restait trois des bâtiments de casernement initiaux, une petite chapelle des années 70 et un tunnel d’évasion, découvert lors de la démolition d’un bâtiment annexe.

Il est évident que quiconque suit le parcours historique tel qu’il a été conçu en ressort bouleversé, une émotion citoyenne avec laquelle l’architecte devait pourtant garder une distance, ne serait-ce que pour pouvoir réfléchir, avec son équipe, au projet lui-même. «La reconstitution n’est pas possible ; par exemple, cela n’a pas de sens de reconstituer ce qui se passait dans les wagons ou étaient entassés les déportés,» dit-il. «Et, s’il y a des limites à la représentation, les traces sont un bon support pour l’imaginaire. Donc, a priori, je m’attache à la moindre trace».

Jean-Jacques Raynaud a découvert le site alors que les démolisseurs étaient encore en train de purger le terrain. Les anciennes fondations, dont la terre venait d’être retournée, formaient une quarantaine de rectangles dans le paysage. Traces éphémères de la totalité des bâtiments du camp vouées à disparaître au moment même elles apparaissaient. «Par définition, la mémoire est quelque chose de subjectif, plus ou moins, elle est souvenir, vécu, revivifié. L’histoire est une élaboration intellectuelle. Ici, nous étions dans le registre simultané de l’histoire et de la mémoire, avec un passé toujours présent et des acteurs toujours vivants,» dit-il.

Sa première sensation se révélera être la bonne : c’est tout le site qui doit être un «objet de mémoire et d’histoire» et c’est à travers lui que sera présenté l’internement et la déportation. Un parti pris d’autant plus pertinent qu’il ne pouvait, par exemple, évidemment pas transporter dans le bâtiment le tunnel d’évasion. Lequel, en revanche, était par définition une œuvre de transgression vis-à-vis de la routine du camp et dont le «potentiel imaginaire» s’inscrivait lui dans la logique du trajet conçu par l’architecte. «Pour voir l’objet, je le mets à distance, je le cadre,» dit-il. Ce qu’il appelle une «distance réflexive».

Ce qu’il fit pour le tunnel, ce qu’il fit pour le lieu lui-même avec la nouvelle façade. Ce qu’il fit enfin en transformant les bâtiments conservés à la fois en tant que lieux d’exposition et objets exposés. «Les couches historiques les plus récentes ont été dégagées à la recherche des différentes traces de l’histoire du lieu à travers le XXe siècle, les carrelages et linos ont été enlevés dégageant les bétons bruts d’origine que foulaient les internés, les faux-plafonds des années 70 ont été démontés montrant les plafonds en plâtre des chambrées, les peintures récentes ont été grattées, dégageant et exposant les différentes couches de matières, de couleurs et de décors qui racontent l’histoire de ce site, les revêtements de bitume des voiries ont été décollés mettant à jour les voies caillouteuses d’avant guerre… Il s’agissait plus de mettre en scène la stratification de l’histoire que de chercher à restituer ou reconstituer une époque. Et c’est sur cette matière historique que sont rapportés les différents dispositifs scénographiques qui retracent l’histoire du lieu,» écrit-il.

«Le camp de Royallieu n’avait pas de façade, il avait une clôture l’isolant de l’environnement, le retranchant de la ville. Si la clôture isole, la façade représente, elle identifie. La nouvelle institution avait besoin d’une façade, d’un visage correspondant à la nouvelle destination du site, face à la ville et à la société des hommes, une façade qui soit une forme de cadrage, de mise à distance et de mise en scène du lieu, une façade qui soit aussi un seuil et une préparation à la visite, regroupant les différentes fonctions d’accueil,» écrit-il encore.

Cette façade, édifiée sur les traces de la double clôture du camp, est constituée de deux plans de béton blanc, décalés l’un par rapport à l’autre et dans lesquels s’inscrivent des fenêtres sur le site. Jean-Jacques Raynaud tenait à exprimer la violence de l’internement directement dans la matière. En guise de quoi, sur 200 m, la surface du mur extérieur a été éclatée au marteau-piqueur, afin de «mettre à vif la matérialité du béton et les agrégats de marbre blanc qui le constitue».

Cette façade, neuve, est donc celle du Mémorial. Mais l’architecte est parvenu à la rattacher à toute l’histoire du lieu, à l’histoire tout court. En effet, à une extrémité du site se trouve un monument à la mémoire des victimes du nazisme édifié dans les années 70. Mais en se promenant autour du site, Jean-Jacques Raynaud avait découvert un autre monument, à la mémoire des soldats de la première guerre mondiale. Monument qu’il a fait déplacer à l’autre extrémité de la façade, près de l’entrée.

«Le Mémorial relie, dans une même séquence urbaine d’histoire et de mémoire, deux évènements historiques majeurs dans l’histoire du siècle: la signature de l’armistice de 1918 et celle de l’armistice de 1940 à Rethondes, dans la forêt de Compiègne,» explique-t-il. Ce lien historique sert également de mise en perspective dans la première salle du parcours de la visite.

Cette façade a par ailleurs permis la construction du bâtiment d’accueil, lequel permet d’extraire toutes les fonctions triviales (accueil, toilettes, etc.) du Mémorial lui-même. A noter d’ailleurs que ni ce bâtiment ni celui protégeant le tunnel d’évasion n’étaient prévus dans le programme et dans le concours. Et c’est bien à mettre au crédit de l’équipe de maitrise d’œuvre puisqu’ils ont été conçus et construits dans le prix imparti, sans dépassement.

Comment comprendre que le Mémorial n’est qu’une petite partie du camp d’internement de Royallieu ? C’était l’une des obsessions de Jean-Jacques Raynaud, que nul ne puisse dire «j’ai vu le camp». Aussi, sur les franges du Mémorial, à la coupure de chacune des voies intérieures de l’ancien camp, se trouve un plan datant de l’époque, imprimé sur une plaque de verre sur laquelle l’enceinte du Mémorial, et donc le visiteur lui-même, sont replacés dans l’emprise du camp initial. C’est simple et d’une terrible efficacité.

Le jardin de la mémoire utilise un procédé similaire. Des témoignages sont inscrits sur les stèles de verre, d’autres sortent directement de fauteuils métalliques spécialement conçus entourés de cubes de béton dans lesquels ont été inclus des matériaux de démolition. Ainsi, alors même que le lieu est quasi vide, un murmure de voix accompagne la visite et emplit l’espace, rappelant qu’une multitude de gens se sont croisés et entassés ici.

Sur le livre d’or du mémorial, les témoignages des visiteurs sont poignants. Il en est un cependant qui exprime une autre stupeur. «Ayant fait mon service militaire ici, je suis TRES surpris que l’armée ne nous ait jamais parlé de la portée symbolique de l’endroit (je ne l’ai su que bien plus tard),» écrit A.G.

Jean-Jacques Raynaud souhaitait que l’histoire plus large du lieu soit le vecteur de l’histoire particulière de l’internement et de la déportation. Il y est visiblement parvenu.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 19 novembre 2008