A l’ère où les bonnes consciences s’affichent plus volontiers que les grandes réflexions, la ville du quart d’heure ou le nouvel écran de fumée de la politique de proximité.

Les politiques ont toujours su y faire pour reprendre à leur compte des concepts prospectifs plus ou moins pertinents. Cette année si particulière, qui coïncidait avec les élections municipales, a donc vu émerger une idée de Carlos Moreno, idée vieille d’il y a déjà quelques années.

Anna Hidalgo et d’autres édiles métropolitains assurent ainsi qu’une des réponses à l’amélioration du bilan carbone des villes est de créer « la ville du quart d’heure ». Au point d’ailleurs d’en avoir dédié un portefeuille à la Mairie de Paris.

Comme nos bons et sympathiques professeurs de philo s’arrachent les cheveux à nous l’apprendre, il est de bon ton de définir ce dont on parle. Alors, kezako « la ville du quart d’heure », ce fabuleux élément de langage, objet de fantasmes bien verts et qui pourtant reste encore bien nébuleux ?

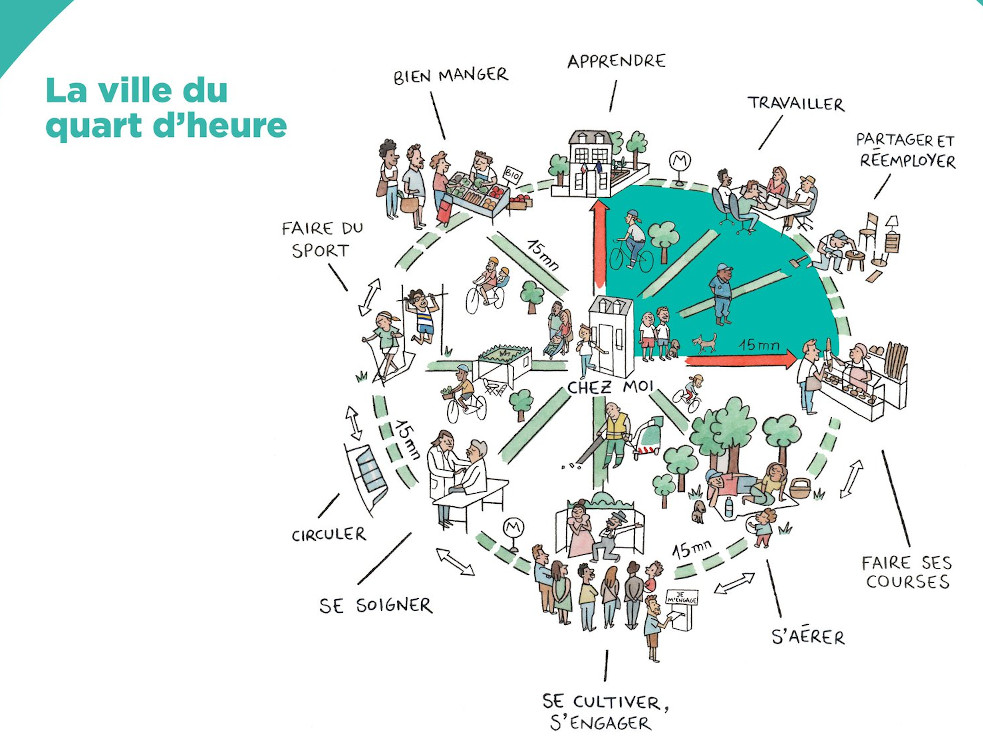

« C’est la ville des proximités où l’on trouve tout ce dont on a besoin à moins de 15 minutes de chez soi. C’est la condition de la transformation écologique de la ville, tout en améliorant la vie quotidienne des Parisiens », a expliqué la maire sortante de Paris, lors d’un meeting le 14 janvier 2020. Vu comme ça, rien à redire, surtout pour des électeurs toujours plus réfractaires à l’idée de faire leurs courses ailleurs que dans leur propre arrondissement.

Cependant, chacun sait que nos politiques sont devenus maîtres dans l’art d’essorer les concepts les plus brillants ou inversement de mettre en lumière des idées plus fumeuses.

A l’origine, un professeur de la Sorbonne, supporter d’Anne Hidalgo, Carlos Moreno, « spécialiste de la ville intelligente ». Dans un texte publié en octobre 2016 dans La Tribune, quotidien économique et boursier, le scientifique (c’est ce qui est écrit sur sa page Wikipédia) spécialiste de la « Human Smart City » (depuis son site internet) posait le paradigme suivant : « Nos villes, partout sur la planète, se trouvent confrontées à une croissance permanente, mais elles sont encore portées par le paradigme de l’ère du pétrole et de ses impacts sur la voirie et l’urbanisme en général ».

Selon Carlos Moreno, « concilier les exigences de la ville durable mais également les nouveaux rythmes avec d’autres manières de vivre, d’habiter, de travailler et de prendre du loisir, passe par une transformation de l’espace urbain encore fortement monofonctionnel, avec la ville-centre et ses différentes spécialisations vers une ville polycentrique, portée par quatre composantes majeures : la proximité, la mixité, la densité, l’ubiquité ».

Qui trouverait à redire à un tel argumentaire, venu qui plus est d’un « scientifique », et construit autour d’éléments de langage aussi purs que la proximité, la mixité, la durabilité, l’ubiquité, la démobilité … ?

Et sur le terrain donc ? La ville du quart d’heure serait-elle si rose, si rapidement accessible, si durable, si multifonctionnelle, si mixte, si décarbonée et pour tous ?

Certes, le temps contraint n’est plus celui du seul travail brut mais aussi celui de la mobilité qui accompagne chaque trajet du citadin. Qui dit mobilité – disait – dit encore voiture. Qui dit mobilité, en ville, dit transports saturés, peu sûrs et à la fiabilité aléatoire. Et vanter un avenir piétonnisé reste un idéal à atteindre pour les habitants en voie de « bourgeois-isation » – même s’ils votent à gauche – des centres urbains.

Et pour les autres ? J’entends les banlieusards, les vrais, les grands métropolitains lointains, les travailleurs de l’ombre, les décalés, les étudiants sans le sou, les précaires, les habitants des villes moyennes et des villages … Et tous les autres qui ont choisi, ou pas, de ne pas vivre dans le centre d’une des villes les plus chères du monde, de privilégier un jardin avec un potager plutôt qu’un garde-corps/pot de basilic, le vélo en forêt plutôt que le square municipal …

De quel droit inculquer à ceux-là un réel sentiment de culpabilité ? Ou, dans l’autre sens, pourquoi déculpabiliser celui qui fait polluer les autres à sa place en se déplaçant en Uber, en utilisant Amazon et Foodora et qui achète des ananas bios chez Naturalia ? De quel droit, la ville-centre, dont les habitants dans une grande majorité ne sont pas natifs, se montre si condescendante, si individualiste, si égoïste au regard de ceux qui ne peuvent faire autrement que de subir le temps ?

Je me souviens d’un voyage au Pérou, très haut dans la Cordillère, au milieu d’étendues sans fin et dans le froid sec andin, d’une toute petite école. Sous la tôle du toit, deux enfants, 6 et 8 ans. La petite fille, la plus âgée, marchait seule 1H30 pour apprendre quand le petit garçon devait pédaler 2h au milieu de nulle part. Pourtant ce n’est pas la peine d’aller si loin, deux heures de « mobilité » pour celui qui vit en banlieue n’ont rien d’extraordinaire et ne peut guère planter un lit de camp dans l’open space ! C’est sans doute ce à quoi faisait allusion Carlos Moreno : « La ville du quart d’heure, de l’hyper proximité, de ‘l’accessible’ à tous et à tout moment… Celle où, en moins de 15 minutes, un habitant peut accéder à ses besoins essentiels de vie ».

La ville du quart d’heure, c’est la ville qui veut tous les avantages, sans les inconvénients. C’est la ville habitée par des générations de gens trop gâtés, égoïstes et fainéants. C’est la ville qui ferme la porte aux camions livreurs de supérettes, c’est la ville qui transforme ses gares en parcs d’attractions, c’est la ville qui devient l’inquisiteur de la bien-et-bio pensances.

C’est aussi l’urbanisme des tous les paradoxes : d’où vient le chauffeur VTC qui ramène le citadin après son dîner à quelques dizaines de minutes de chez lui ? Que vit le livreur du soir qui risque sa vie sur son vélo pour que le burger vegan fabriqué dans une cuisine sans fenêtre un arrondissement plus loin arrive chaud au 6e étage ? Et comment a bien pu arriver le chou-fleur en relatif circuit court sur l’étal du marché d’Aligre ?

Bref la ville du quart d’heure, c’est aussi la ville des habitants qui ont suffisamment de moyens pour se mettre les œillères sur un mode de vie moins durable qu’il n’y paraît, qui non seulement culpabilisent celui qui n’a pas les moyens de se l’offrir. C’est surtout la ville d’un nouvel esclavagisme moderne, les petites gens ne vivants plus dans des chambres de bonnes à 800 euros/ mois mais bien loin, au-delà du périphérique.

A l’origine de la pensée de Carlos Moreno, il y a la dimension du temps, le temps de travail, le temps des loisirs, les temps des mobilités. Et si nous vivions finalement depuis longtemps dans cette ville du quart d’heure ? Dans les transports justement, il y a le temps, le matin très tôt, le soir très tard, des veilleurs de nuits, des femmes de ménages, des ouvriers de chantiers. Ceux qui ne s’imaginent même pas un instant pouvoir un jour vivre le quart d’heure, tant ils ont de temps de parcours pour rentrer dans leur lointaine destination. Plus tard, les employés viennent de moins loin mais subissent davantage le capharnaüm des RER et bus bondés. Les très propres cadres sup’ prennent ensuite le relais, sautant d’un métro à l’autre, en moins de 30 min, ceux-là même qui ont bondé les TGV direction la campagne le 16 mars dernier quand les autres ont continué de prendre les RER pour assurer le fonctionnement de la vie basique. La ville du quart d’heure, ce n’est pas la ville mixte et inclusive, pourtant si vendeuse, dépeinte par nos politiques.

Ces derniers mois, un autre fantasme a germé dans la tête de l’hyper-citadin, le bonheur du jardin. Surprise, à la sortie du confinement, nul n’a assisté à la ruée des ménages vers les vertes banlieues. Parce que la ville du quart d’heure réussi aussi à tenir en ses murs les plus dociles électeurs. La ville du quart d’heure n’est même pas exclusive, par opposition à inclusive, c’est une ville refermée sur elle-même, bien sûre de sa supériorité. Celle qui en supprimant la voiture et en la remplaçant par le vélo, continue un peu plus d’exclure afin d’éviter toujours plus les indésirables.

Ce n’est même plus la ville des bobos originels, un tantinet ouverts, c’est la ville de la petite bourgeoisie étriquée, celle qui ne s’offusquera pas de cohabiter avec des logements sociaux si les locataires sont les bénéficiaires des logements de fonction des cheminots ou des postiers, celle qui est versatile et individualiste, celle qui ne pratique plus le foot ou le rugby (trop machistes) mais le running avec un casque sur les oreilles, celle qui pense que cultiver trois tomates cerises sur les toits de la Maison de la Radio s’appelle de l’agriculture urbaine, celle qui aimerait bien avoir le courage de ne plus prendre l’avion et qui participe aux 955 km de bouchons sur les routes des départs en vacances le WE du 1er août 2020.

Refuser le progrès, refuser le réel vivre-ensemble, refuser le partage, refuser l’ouverture, refuser l’embellissement, refuser la consommation n’est clairement pas la solution. Tout comme recréer des frontières. Car en créant la ville du quart d’heure, la ville monte de nouveaux murs, elle s’enlise dans un entre-soi égoïste et non-républicain. En recréant des sentiments d’appartenance et d’exclusion, elle fabrique aussi des communautés, voire des communautarismes, dans un temps où il serait judicieux au contraire d’en contrer les méfaits pour réapprendre à vivre vraiment ensemble.

Si au moins la ville du quart d’heure n’était qu’un écran de fumée, elle pourrait se montrer inoffensive. En creusant les inégalités mobiles autour de la plus grande ville de France, elle enterre un peu plus les volontés de rendre plus poreuses les limites entre Paris et sa banlieue, et d’inclure dans Paris, le Grand-Paris.

Alice Delaleu