Dans une précédente chronique*, j’affirmais «l’impossibilité» d’une ville polycentrique, car elle suppose un équilibre ; le rechercher c’est prendre le risque de vider Paris de sa substance. De même je pense que la figure du grand huit est une erreur d’échelle. Avec la même conviction, j’affirme la nécessité, pour une collectivité régionale, de partager une représentation de l’espace, position qui a suscité des réactions et qui mérite quelques explicitations, notamment sur la notion d’espace de centralité.

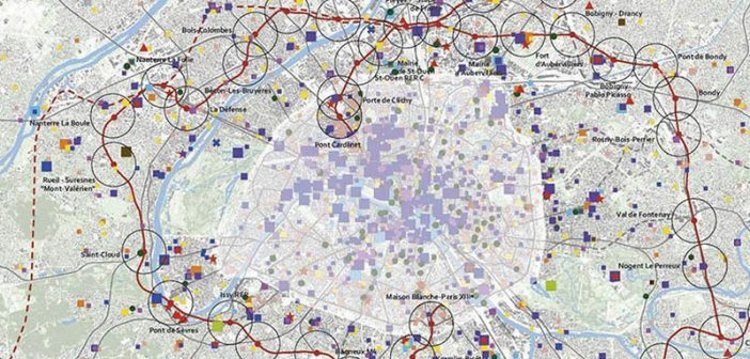

La région Ile-de-France est déjà multipolaire, elle ne deviendra jamais un Grand Paris parce que les centres existent : Paris-La-Défense, Disney-Paris, Paris-Rungis, Paris-Saclay, Paris-Nord 2, Paris-Plaine Commune… L’étiquette «Paris» est déjà accolée, «à ces zones». Les centres que je propose seront linéaires, des rubans : des avenues polycentriques autour de transports en commun rapides et sûrs.

On ne peut pas se contenter de mots, de jeux de mots. Voir «grand» c’est tout simplement comprendre que les nouvelles vitesses (la vitesse horizontale due à l’automobile et la vitesse verticale, l’ascenseur, les immeubles de grande hauteur) ont bouleversé notre représentation du centre traditionnel devenu une zone, fût-elle commerciale, industrielle, d’habitat, de loisirs, d’affaires.

Ma réflexion sur la ville n’est pas que technique, elle n’est pas que poétique, elle est holistique. Les problèmes de gouvernance ne doivent pas nous empêcher de faire des propositions, il faut, au contraire, adapter la gouvernance à un projet, s’il existe !

La ville est la grande absente du débat actuel entièrement centré sur l’économie, la sécurité, l’emploi. La politique de la ville a-t-elle un sens ?

L’échec du Grand Paris est de ne pas avoir clairement annoncé ce que sera la ville de demain : un centre sans voitures avec une périphérie reliée à son centre grâce à une offre de transports rapides et des modes d’habiter très différents. Si les quartiers «difficiles» posent des problèmes de transport, d’éducation, d’emploi, de logement, ce sont des problèmes de «vivre ensemble», les habitants sont désorientés parce qu’ils ne savent pas où ils habitent !

Toutes les agglomérations de communes qui se constituent aujourd’hui vont être confrontées aux mêmes problématiques : que deviennent les centres historiques ? Quelles relations vont-ils entretenir avec une périphérie chaotique devenue un déversoir de tout ce que le centre ne peut contenir ? Que faire de la grande distribution, comment faire avec la révolution numérique ?

L’unité de la ville est en question parce que l’on a oublié que la ville avait un centre et une périphérie. C’est cinquante ans de faillite de l’urbanisme et de fonctionnalisme. Deux choses ont changé l’économie générale de la ville : l’intrusion massive de la technique, notamment sous la forme des vitesses de déplacement, et la demande de nature, surtout de végétation à outrance comme «dimension compensatoire» de la technique.

Le centre de l’agglomération, de la région, de la métropole est, et restera Paris, un centre dilaté, attracteur d’une périphérie avide de loisirs, de culture. Le mouvement est engagé et la tendance des années 70 s’est inversée. Paris allait à la campagne le week-end, aujourd’hui c’est la périphérie qui vient à Paris. Reste à proposer une forme intelligible de ville et sortir des «Paris parallèles» et autres utopies qui vont jusqu’au Havre.

Il est temps d’avoir une vision claire et compréhensible de ce que sera une grande agglomération urbaine au XXIe siècle. La ville européenne moderne est aujourd’hui constituée d’une ville historique, à laquelle il faut donner une vocation suivant sa taille, et d’une périphérie qui en est le complément direct mais qui actuellement l’encombre.

Le développement durable, c’est l’espoir de retrouver une vision plus holistique de la ville, de prendre en considération dans un même élan toutes les qualités, écologiques et systémiques, pour associer plaisir, émotion, diversité, c’est-à-dire tout ce qui est de l’ordre du non mesurable face à tout ce qui se pèse et qui se compte ! Le développement durable, s’il ne devient pas un ultime écran de fumée, peut porter bien des espoirs.

La ville connectée, notre avenir, demeure un outil, une sorte de complément, qui risque de nous déconnecter de l’espace et de nous désorienter, c’est ce qui arrive aujourd’hui avec le GPS. C’est pourquoi il est important que la forme de la ville redevienne lisible et orientée. On parle de ville intelligente, un peu comme si elle se faisait au gré des inventions technologiques, sans être conduite.

Les tracés urbains qui mettaient en valeur la magie de la géométrie depuis la renaissance sont désormais désuets. La ville intelligente devrait être une ville qui réponde à un ordre, et dans laquelle les hommes pourraient inscrire leur part de «désordre». L’ordre permet d’avoir une représentation partagée, une composition sociétale qui n’oublie pas l’histoire. Le désordre est l’inscription symbolique des acteurs dans l’espace, comme celui du logement.

L’appropriation des lieux de vie et de travail est le grand absent de toute la réflexion urbaine et c’est bien normal puisque depuis le début du XXe siècle on ne parle que «d’espace», sans jamais le définir. Sans la perception de l’attention à l’autre, la ville intelligente, connectée, est une manière de laisser faire sans conduite réelle. Dans un monde où la dématérialisation prend de plus en plus d’importance, «la forme» de la ville, sa lisibilité, son espace de référence sont une nécessité. Et la laideur connectée, c’est le désespoir.

Depuis les années 50, une nouvelle forme de ville s’est développée. Nous sommes face à deux villes, la ville européenne traditionnelle, dense et structurée, et la «rurville» une ville périphérique, qui enveloppe la première jusqu’à l’étouffer. Deux logiques, deux modes de vies, deux façons de se déplacer. L’une exclut l’autre. Pouvons-nous les rendre compatibles ? Le débat actuel sur les grandes surfaces commerciales périphériques met le sujet en évidence.

La ville radio concentrique est une forme historique, celle d’une capitale naturelle. Elle est complétée d’une deuxième forme, celle du «strip», des «avenues». Le centre linéaire, en chapelet, essentiellement valorisé par les transports en commun, la qualité des espaces publics, la densité, les activités, ce sont des «rubans». Une sorte, de promenade, de cours, de paseo, d’avenue, une façon de renouer avec des formes connues.

Le fonctionnalisme nous a appris à raisonner en zones en secteurs en négligeant la qualité de l’espace. La question devient : comment articuler ces deux formes de développement, concentrée et linéaire ? Comment changer de paradigme et sortir de ces zones fermées sur elles-mêmes, ces «zones commerciales» qui ressemblent plus à des labyrinthes qu’à des lieux dans lesquels le plaisir d’être en ville pourrait renaître ? Ces zones doivent muter, se restructurer, accepter d’inscrire symboliquement une présence plus forte des collectivités. Le bien commun n’est pas un vain mot. La centralité est au centre, elle rayonne. En aucun cas ces zones ne pourront devenir les ferments d’un hypothétique espace de centralité.

Ce que sera le Grand Paris demain ?

Une vision de la plus belle ville du monde : un centre Historique sans voitures, avec des transports collectifs très efficaces et une périphérie structurée sur vingt grandes radiales denses, supports de transports en commun très rapides, d’équipements, de logements, et d’activités, éloge vivant de la mixité, de la diversité, de la variété. Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent prendre en compte la rente créée par la collectivité.

Paris ne va pas désertifier la France, chaque ville doit se trouver une vocation, une spécificité. C’est plutôt Paris qui se désertifie, l’agglomération doit en tirer les conséquences. Et ce n’est pas en créant des logements sociaux dans Paris que le problème va se régler mais en donnant envie d’habiter la périphérie, d’y travailler.

Les valeurs immobilières, au centre de Paris, rendent l’accès à la propriété de plus en plus difficile. Il peut paraître paradoxal de créer des logements sociaux au centre de Paris alors que les emplois se déplacent vers la périphérie. L’alternative eut été d’accepter de densifier le territoire parisien, de «faire des tours», de construire partout où cela était possible, de créer les conditions d’accueil, de nouveaux emplois, de doubler la capacité de Seine rive gauche… Un autre choix a été fait, il a sa cohérence et ses conséquences. Il faudra accepter la «boboïsation» de Paris et que les touristes fassent l’essentiel de l’activité.

Dans dix ans, l’avenue des Champs Elysées sera devenue complètement piétonne. Le problème de «l’échelle» se posera, ce qu’avait déjà soulevé Haussmann pour la Place de l’Etoile.

Paris vaut bien un «Très Grand Paris» et sa périphérie doit être digne de son centre. En prendre le chemin c’est énoncer clairement un dessein, un dessin partageable, pour que chacun sache où et vers quoi il va. Nous avons eu peur de «Paris et le désert français», maintenant, nous avons le désert français sans Grand Paris.

Alain Sarfati

Architecte et urbaniste

* Grand Paris, une ville forcément unipolaire

Toutes les chroniques d’Alain Sarfati