Chacun se souvient peut-être des inondations catastrophiques de Derna qui ont dévasté l’est de la Lybie en septembre 2023 dans le sillage de la tempête Daniel. Les autorités avaient pourtant, au travers d’une intervention radicale, tenté d’anticiper. Face aux enjeux climatiques à venir, des interventions minimales, telles que décrites par Bernard Lassus, s’imposent aujourd’hui. Première partie (I/III) : Derna.

Aux causes profondes, nous préférons mettre en avant les causes apparentes. Ainsi à Derna (Libye) chacun semble s’accorder pour condamner les autorités (sans dire lesquelles) qui n’ont pas entretenu les digues. Cela est sans doute vrai : les pouvoirs publics en général n’assurent au mieux qu’un entretien minimal des infrastructures tant que des catastrophes ne se sont pas produites. Mais faut-il incriminer seulement le manque d’entretien ou le choix d’une transformation radicale du cours du Wadi Derna dans les années 1970 ?

Lisons l’histoire. Dix ans après une inondation particulièrement catastrophique en 1959, une autre inondation survint en 1968 qui poussa les pouvoirs publics à confier la construction de deux barrages de protection de la ville à une entreprise yougoslave. Le premier, le barrage Al Billal d’une contenance d’1,5 million de mètres cubes, fut construit à dix kilomètres de l’embouchure, le second, le barrage Abu Mansour d’une capacité nettement supérieure de 22,5 millions de mètres cubes, á l’orée de la ville. L’ensemble de ces deux barrages, formés d’un noyau d’argile compressé couvert d’un empierrement, constitue un exemple paradigmatique d’intervention radicale sur un cours d’eau au nom de la logique technique.

Selon toute vraisemblance le barrage Al Billal a cédé en premier, libérant un torrent chargé de boues. Il faut le comprendre comme un glissement de terrain dont le choc semblable à un énorme coup de marteau a fait céder le barrage en aval, aggravant la catastrophe qu’annonçaient les pluies de la tempête Daniel, et déchaînant un nouveau torrent de boue d’un volume vingt fois supérieur.

Il ne s’agit d’incriminer ni la technique de construction des barrages poids, ni les responsables des pouvoirs publics qui ont fait les choix qui leur paraissaient les plus raisonnables pour protéger la ville, mais de faire toucher du doigt la nécessité, dans une période d’aggravation des météores, de substituer une logique d’intervention minimale à la logique d’intervention radicale lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité à long terme d’établissements humains : il nous faut repenser les rapports entre la nature et la technique.

L’intervention minimale

Bernard Lassus a élaboré les principes de l’intervention minimale dans l’art du paysage en partie en réaction contre le mouvement artistique appelé minimalisme qui a pris son essor aux États-Unis au tournant des années 1960/1970.* Ce mouvement prônait une extension métaphorique de l’aphorisme « less is more » prononcé par Mies Van der Rohe en 1947. On pouvait l’entendre comme un appel à la réduction radicale des moyens et des intentions mises en œuvre par les artistes contemporains.

Ce réductionnisme importait dans le domaine des arts visuels un principe fécond dans les sciences et techniques. À la complexité des expériences sensibles, il substituait la poursuite d’une esthétique fondée sur l’appréciation d’un stimulus élémentaire, tel qu’un trait rouge sur un support brut, un écho lointain de la réduction Cartésienne à une seule inconnue.

Lassus, alors professeur à l’école du paysage de Versailles et à l’école des Beaux-arts, invitait ses élèves à faire l’expérience multisensorielle de tout paysage, à faire l’éponge disait-il, pour s’imprégner non seulement des multiples stimulations issues de la nature dans un lieu où ils devaient concevoir une intervention, mais aussi des traces que l’histoire humaine y avaient laissé, et des significations qui s’y attachaient et tendaient à être occultées par le changement qu’impose une société technique sur les territoires qu’elle utilise.

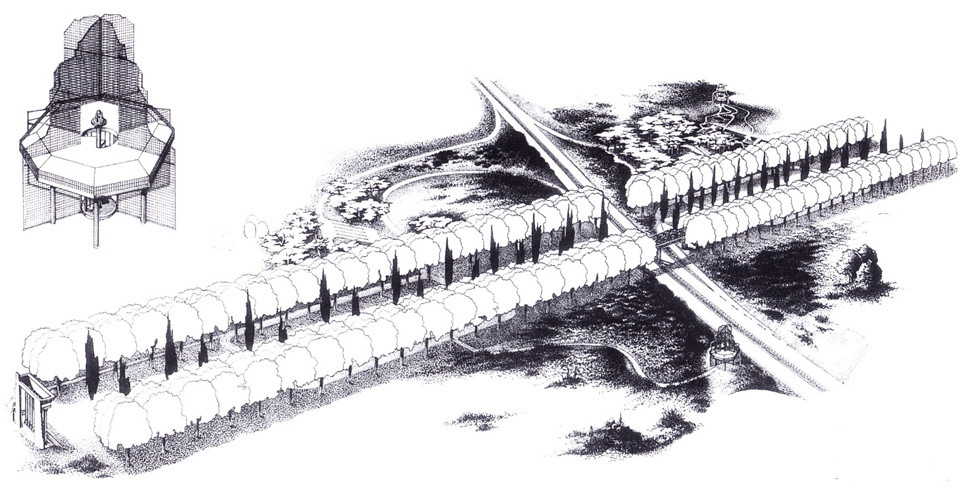

À l’opposé de la table rase, il prônait un modernisme qui enracinait l’aménagement du territoire dans l’histoire et l’enrichissait d’un renouveau de la complexité sensible. L’aménagement de l’aire de repos de Nîmes-Caissargues (1992) sur l’A54 en fournit un bon exemple. La fatigue qu’impose la conduite automobile sur de longues distances d’autoroute crée des risques pour les voyageurs, et la prudence impose de leur fournir des aires de repos. Le paysagiste est donc appelé à intervenir en modifiant le territoire.

Les constructeurs de l’autoroute située sur le flanc d’une vallée au sud de Nîmes avaient extrait des roches d’une carrière de 30 hectares pour la construire, et ils pensaient que Lassus y installerait une aire de repos, créant un paysage de falaises artificielles, pendant des voies de circulation de l’autoroute, objets techniques également artificiels posés sur le flanc de la vallée. Or Lassus percevait cet aménagement comme à la fois nécessaire d’un point de vue économique et pourtant, d’un point de vue affectif, destructeur de la vallée entendue comme une forme géographique et géologique, animée de vie végétale, animale et humaine et lieu de passage de l’ancienne voie romaine, la Via Domitia (118 av. J.-C.), menant d’Italie à l’Espagne.

Il fit donc combler le trou formé par la carrière et replanter la garrigue afin de rétablir l’unité historique de la vallée, ce qu’il appela alors l’entité paysagère. Sur ce fond, il inscrivit la création moderne d’un immense tapis vert, bordé d’allées vertes, sous lesquelles les voyageurs pouvaient abriter leur véhicule et s’installer au bord de la pelouse pour un temps de repos.

Il y fit transporter les colonnes de l’ancien théâtre de Nîmes (à gauche sur l’illustration) et fit ériger deux pavillons dont le profil évoque celui de la tour Magne, un souvenir Nîmois de la province Romaine, d’où les visiteurs peuvent découvrir la ville. Ce paysage n’est donc d’aucune manière minimaliste mais tout au contraire une œuvre multifactorielle assumant l’hétérogénéité de l’espace, du temps et de la nature. Il relève d’une intervention minimale car il incorpore les aménagements du monde contemporain tout en rendant plus sensibles les continuités historique et écologique du paysage.

Le projet met en jeu une autre intention, relative cette fois, à l’idée même de repos. Les « aires de repos » ne sont souvent que l’arrière-cour d’une station-service, rendant impossible une coupure avec l’univers mental de la conduite sur l’autoroute. Ce n’est pas cela le repos. Lassus voulait au contraire que l’aire de Nîmes-Caissargues exalte l’imaginaire du lieu, le paysage. Il a donc conçu comme nécessaire au minimum un aménagement qui fasse oublier l’obsession du temps « gagné » sur l’autoroute et entraîne l’esprit de ses visiteurs vers d’autres horizons.

C’est pourquoi l’intervention minimale, loin d’être minimaliste, peut relever d’une œuvre vaste et complexe, pourvu que les moyens qu’elle emploie impose la plus petite inflexion possible de l’entité paysagère.** On en trouvera d’autres exemples dans son œuvre, que ce soit l’aire de repos de Crazannes, ou le projet de jardin pour le concours du parc de La Villette dont Burle Marx, le président du jury, vint faire l’éloge dans le bureau de Lassus au lendemain du jugement final qui ne lui accordait que le second prix, ou encore son plus remarquable projet non réalisé pour le Parc de Duisburg Nord.

Bien sûr, les sociétés préindustrielles ont pratiqué des formes d’aménagement du territoire qui en respectaient la géographie et l’histoire parce qu’elles résultaient d’une longue tradition d’aménagements progressifs conduits dans le respect des régulations naturelles. Elles ont produit des paysages productifs, résilients et spectaculaires. Les 16 600 hectares des rizières en terrasse de Honghe Hani dans le Yunnan, (Chine), classées au patrimoine mondial de l’Unesco, en donnent un exemple.

Elles ont suivi au plus près le modelé du terrain tout en s’organisant autour des torrents qui descendent de la montagne et leur apportent l’eau sans laquelle le riz ne pousserait pas. Ce paysage est une création humaine, il est pourtant entièrement respectueux des formes et des rythmes de la nature. Ici ne prévaut aucune transformation radicale du cours des torrents mais, au contraire, une inscription de l’action humaine qui se love dans les plis des changements imprévisibles de la nature.

Cette création était limitée par la faiblesse des moyens techniques des populations Hani, et guidée par leur respect de la tradition. Le grand mérite de Bernard Lassus a été de fournir une philosophie du paysage qui, s’affranchissant des traditions d’intervention radicale de la société industrielle, montre la voie d’une forme d’aménagement de la terre qui répond aux besoins de notre présent tout en s’inscrivant dans le respect de l’histoire de la nature.

L’intervention minimaliste dans un paysage selon Lassus satisfait aux attentes de l’économie contemporaine par une inflexion aussi légère que possible de l’entité paysagère dont elle exalte la présence.

Penser l’intervention minimale à Derna ?

La critique de l’intervention radicale à Derna semble facile ; l’alternative présentée par l’intervention minimale définie par Lassus est-elle pour autant possible ? Ma réponse est « oui, sous condition ». En effet, il y a une difficulté. La définition de l’entité paysagère qui permet de définir une intervention minimale est problématique. Il serait absurde, voire criminel, de considérer le paysage du Wadi Derna avec ses deux barrages et la ville construite autour de son estuaire comme une entité paysagère digne d’être restaurée. Il n’est pas plus conforme à la raison d’envisager un retour au cours du Wadi avant 1959.

Une source complémentaire de difficulté dans la définition de l’entité paysagère de référence dont on souhaite seulement infléchir la continuité historique, provient de l’existence des quartiers urbains et portuaires qui chacun constituent potentiellement une entité paysagère de référence dans un périmètre limité. On est donc en présence de ce que les écologistes appellent un paysage en mosaïque.*** Le changement climatique (pluies stationnaires, medicane, submersion marine) conjugué à la croissance urbaine de Derna interdisent donc le retour à la situation antérieure. Il faut créer une nouvelle entité paysagère.

Dans un texte publié en 1987 à propos de son projet pour le parc du Roi Beaudouin à Bruxelles, Bernard Lassus aborde frontalement la question de l’hétérogénéité des entités paysagères présentes sur le site et conclut, de manière sibylline, que l’entité paysagère du parc sera le fruit d’une négociation entre les échelles des entités que l’analyse inventive a mise à jour. Cette négociation est donc une opération qui a lieu dans l’esprit du concepteur.

Comment alors distinguer entre une intervention radicale et une intervention minimale si l’une et l’autre résultent d’une vision par le concepteur d’une nouvelle entité paysagère ? Il suffit d’apporter deux modifications aux concepts de Lassus pour rétablir une différence profonde entre les deux types d’intervention.

Tout d’abord considérer une négociation, non pas seulement entre les « échelles des entités paysagères constitutives de la mosaïque » mais aussi entre les acteurs impliqués dans au moins une de ces entités. Ensuite, conduire la négociation des interventions dans chacun des biotopes formant la mosaïque au nom de la poursuite de la santé du vivant. J’entends par là la capacité de chacun des biotopes à se reproduire quelles que soient les catastrophes provoquées par les météores.

Il apparaît donc que, sous ces deux conditions, l’intervention minimale permet de prendre en compte les incertitudes propres à l’anthropocène. Si je devais intervenir à Derna j’inviterais un ingénieur hydraulicien à venir explorer avec moi les possibilités de mise en place d’un delta de lits secondaires dans l’estuaire formé par l’inondation, et un écologiste pour envisager le retour à la nature de la majeure partie de cet estuaire, pour poser les termes d’une possible régulation naturelle du Wadi.

Sur ce font de connaissance, j’entamerais des démarches d’évaluation inventive des possibilités d’aménagement des quartiers, du port et des circulations entre les deux rives du Wadi avec les autorités et les acteurs locaux. Inutile d’aller plus loin, ceci n’est que fiction, mieux vaut présenter une méthode d’intervention que je pratique.

(À Suivre)

Éric Daniel-Lacombe

Architecte DPLG, Professeur titulaire de la chaire « Nouvelles Urbanités face aux risques Naturels : Des abris ouverts » à l’École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-la Villette.

Retrouver toutes les chroniques de la catastrophe annoncée d’Eric Daniel-Lacombe

Lire L’Intervention Minimale, de Derna à Mandelieu : le domaine de Barbossi (II/III)

Lire L’Intervention Minimale, de Derna à Mandelieu : Mandelieu (III/III)

* Bernard Lassus, L’intervention minimale. Conférence à Gibellina Nuova, Sicile.1981. in Bernard Lassus, The Landscape Approach, Philadelphia, Pennsylvania University Press, 1998. p50-51.

** CF Philippe Hilaire, Yann Nussaume (red.) Bernard Lassus, L’inflexus une démarche paysagère. Paris, Hermann, 2023

*** Le concept d’hétérogénéité qui a été introduit dès 1979 en écologie était déjà un concept central de l’œuvre de Lassus, que ce soit dans « le puits, 1972 », le plan d’urbanisme de La Coudoulière, 1975 », ou « le jardin de l’Antérieur pour l’Isle d’Abeau, 1975 » et il constitue un fil conducteur de toute son œuvre jusqu’à présent. Pour l’écologie, voir : https://www.cairn.info/revue-bulletin-d-histoire-et-d-epistemologie-des-sciences-de-la-vie-2009-1-page-95.htm