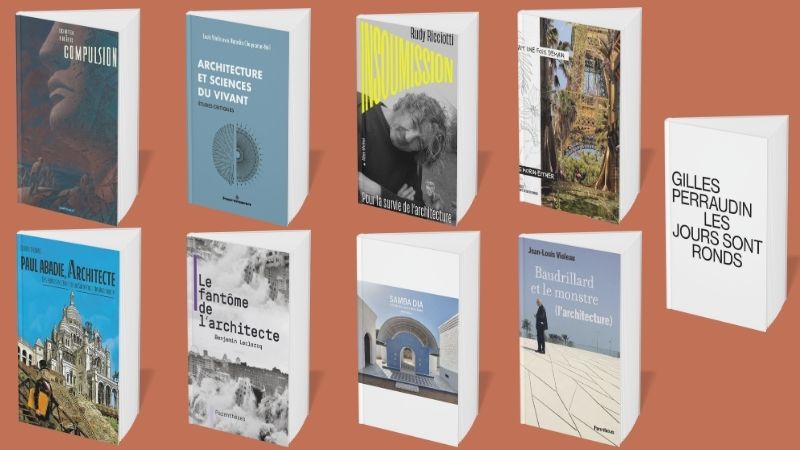

De Perraudin à Beaudrillard, des fantômes des architectes à l’insoumission de Rudy Ricciotti en passant par Samba Dia, en cet été 2025, la sélection de Chroniques des ouvrages parus cette saison pour arrondir les jours…

Les jours sont ronds, par Gilles Perraudin

Le récit / manifeste d’une vie d’architecte : une relecture du parcours de Gilles Perraudin par lui-même, permettant de retracer le cheminement d’une pensée en perpétuel mouvement.

Les jours sont ronds est le nouvel ouvrage dans la collection « Essais » par Gilles Perraudin. Il nous invite à le suivre dans le récit d’une vie d’architecte, la sienne. Cette relecture de son propre parcours cherche à montrer, de l’éveil d’un architecte jusqu’à sa pleine maturité, le cheminement d’une pensée en perpétuel mouvement, en perpétuels recherche et questionnement.

Les idées naissent et vivent dans le temps. Elles s’aiguisent, s’affinent, se précisent et se transforment afin que le regard s’éclaire petit à petit. En travaillant, ce regard voit de plus en plus loin, les zones d’ombre s’éclaircissent. En se précisant, le geste devient plus sûr, plus juste vis-à-vis du monde qui l’entoure, qui l’accueille et qui l’abrite.

Gilles Perraudin n’a jamais cessé d’avancer et tout en avançant il n’a jamais cessé de de regarder de plus en plus loin en arrière. Ce mouvement l’a entraîné de plus en plus loin dans l’histoire pour y rentrer et de plus en plus vers un dénuement sous la lumière.

L’avis de la rédaction : attachant !

À propos de l’auteur – Depuis 1980, Gilles Perraudin (né en 1949 à Bourgoin-Jallieu) développe dans sa production architecturale, au sein de l’agence Jourda & Perraudin puis de l’agence Perraudin Architectes, une stratégie de projet fondée sur la compréhension et le respect de l’environnement, lesquels procèdent de leur réflexion sur les matériaux et la maîtrise de l’énergie. Il s’intéresse de longue date aux démarches proposant des alternatives à une architecture moderniste appuyant sa diffusion sur des logiques industrielles et consuméristes.

Éditeur : les presses du réel ; Les jours sont ronds, par Gilles Perraudin ; 192 pages ; Format : 17,5 x 12 cm ; Prix : 25,00 €

***

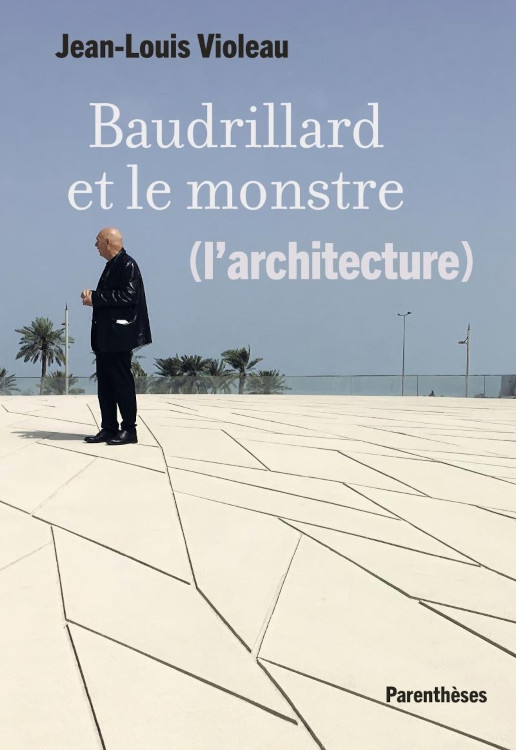

Baudrillard et le monstre (l’architecture), par Jean-Louis Violeau

« L’architecture ne construit plus, dans sa forme ambitieuse, que des monstres — en ce qu’ils ne témoignent pas de l’intégrité d’une ville, mais de sa désintégration, non de son organicité, mais de sa désorganisation ».

Comment faire le tour du rapport, à la fois intime et méfiant, que Jean Baudrillard a entretenu avec l’architecture ? En partant, comme il se doit, de Disney, en passant par le canard et les Venturi, avant de s’arrêter sur la figure du monstre (architectural), pour prolonger vers Jean Nouvel et les ambiguïtés de la transparence, et enfin déboucher sur quelques projets contemporains, notamment le très condamnable Europacity.

Au fil de ce trajet se dessine une double interrogation, sur ce qu’est devenu le postmodernisme architectural, mais aussi sur la persistance de la notion d’auteur en architecture. Un peu comme il y eut un Bauhaus imaginiste, Baudrillard aura plutôt été un sociologue imaginaire, intuitif et détaché, un interprète qui s’amusait à tirer les pointillés du présent, surenchérissant pour tendre régulièrement vers le paroxysme.

D’où son intérêt pour les monstres architecturaux, pour les architectures qui résistent à l’interprétation et semblent mener leur vie propre, comme détachés de leurs concepteurs. D’où son intérêt pour les tours jumelles du World Trade Center, pour le projet Biosphère II, pour Beaubourg, pour le Guggenheim-logo de Bilbao et peut-être bien aussi pour certaines architectures parlantes de Jean Nouvel.

L’envers du décor : obscure et ironique toute scène a ses coulisses, toute scène est réversible, tout projet appelle son contre-projet. La part maudite attend toujours son heure. La culture pour Beaubourg, la mondialisation pour le WTC, la planète pour Biosphère II, la marchandisation des villes pour le Guggenheim de Bilbao… L’ambivalence grandit au fil de la prétention de ces projets à saturer le réel. Mais toutes ces concrétions non domestiquées ont aussi en commun d’avoir d’abord cherché à porter le tranchant de la différence dans l’équivalence généralisée.

À l’ère du no fake et d’une quête partagée d’authenticité, ce regard sociologique rencontre un regain d’intérêt exprimé notamment par les choix et les conduites ambivalentes des enfants du numérique que l’auteur croise régulièrement au sein des écoles d’architecture et des instituts d’urbanisme.

L’avis de la rédaction : intrigant !

À propos de l’auteur : Sociologue, Jean-Louis Violeau enseigne à l’ENSA Nantes et à l’école urbaine de Sciences Po Paris. Il collabore à plusieurs revues d’architecture, et a publié une vingtaine d’ouvrages.

Éditeur : Editions Parenthèses ; Baudrillard et le monstre (l’architecture), par Jean-Louis Violeau ; 144 pages ; Format : 165 x 240 mm ; Prix : 24 €

***

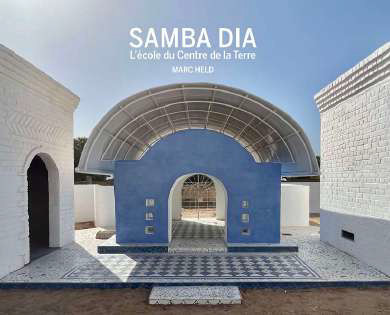

SAMBA DIA, l’école du Centre de la Terre, par Marc Held

L’école maternelle dans le village de Samba Dia sur les rives du delta du Sine Saloum au Sénégal est, comme dans un conte, le résultat de la conjonction de bonnes étoiles. Rêvée par l’architecte Marc Held qui entretient des liens étroits avec cette région du Sénégal, elle est devenue bien réelle et accueille pour la première fois des petits élèves âgés de 2 à 6 ans, à la rentrée d’octobre. Les enfants sont répartis dans trois classes, une par bâtiment disposant chacune d’un préau, les professeurs ont un bâtiment à eux et un espace d’accueil relie le tout.

Le projet, entièrement financé par des mécènes, a dès l’origine été adopté par les édiles locaux – responsables de la communauté, chefs de village, institutrices, instituteurs – et par la population. L’école, est telle que voulue par Marc Held, soutenu par son confrère et ami libanais Fadlo Dagher, entouré d’une équipe internationale de jeunes architectes enthousiastes, rassemblés sous le nom Les amis du centre de la Terre. Elle est construite avec des matériaux bio-sourcés, ventilée naturellement et réalisée exclusivement grâce aux ressources humaines locales et aux matériaux du cru. Clin d’oeil à Hassan Fathy que Marc Held a bien connu.

D’une grande beauté, le résultat de ce travail collectif a suscité joie, ferveur, liens renouvelés entre les membres de la communauté et les ethnies. Les 500 m² de surfaces construites – quatre bâtiments à partir d’un plan carré – ont un coût de 200 000 euros, soit 400 euros/m².

Les étapes du chantier, commencé en 2023 et qui s’est achevé à l’été 2024 ont tout au long été documentées par les photos de Marc Held, témoignage de l’aventure humaine et architecturale hors norme de cette école maternelle.

Texte et photographies de Marc Held

Préface de Michèle Champenois

L’avis de la rédaction : un ouvrage qui donne des raisons d’y croire !

Éditeur : Éditions Norma ; SAMBA DIA, l’école du Centre de la Terre, par Marc Held ; 80 pages ; Format : 20.5 x 25 cm ; Prix : 19 €

***

Architecture et sciences du vivant – Études critiques, par Louis Vitalis, Natasha Chayaamor-Heil

Le vivant devient un thème plébiscité des discours sur l’architecture et la ville. Il recouvre une diversité de sujets, de la biodiversité urbaine à l’architecture performative, en passant par des algorithmes auto-organisés. De nouvelles approches émergent comme la bio-inspiration ou le biomimétisme… Elles suscitent des espoirs écologiques et érigent la biologie en ressource pour le projet. Mais la culture architecturale n’a-t-elle pas des liens très anciens avec le monde organique ?

La question prend un sens nouveau au prisme de l’épistémologie et de la conception. Soit deux idées centrales : la nature n’est pas la biologie, et l’architecture est d’abord projetée. Au fil de plusieurs études empiriques de processus de conception, ce livre déploie une enquête générale et critique sur les problèmes qui se posent à la compréhension des rapports entre sciences biologiques et conception architecturale.

L’avis de la rédaction : érudit et plein d’enseignements, sensible et scientifique !

À propos des auteurs :

Louis Vitalis est docteur en architecture, maître de conférences associé à l’ENSA Paris La Villette, chercheur au laboratoire MAACC. Ses recherches portent sur les processus cognitifs de conception, l’épistémologie de l’architecture, ainsi que sur l’utilisation de sciences pour le projet.

Natasha Chayaamor-Heil est architecte, docteure en stratégie biomimétique pour l’architecture, chercheuse au laboratoire MAACC et associée au CESCO MNHN. Ses recherches explorent plusieurs méthodes innovantes pour traduire des principes de la nature et les mettre en œuvre dans la conception architecturale.

Éditeur : Éditions Hermann ; Architecture et sciences du vivant – Études critiques, par Louis Vitalis, Natasha Chayaamor-Heil ; 306 pages ; Format : 17 x 24,4 cm ; Prix : 34 €

***

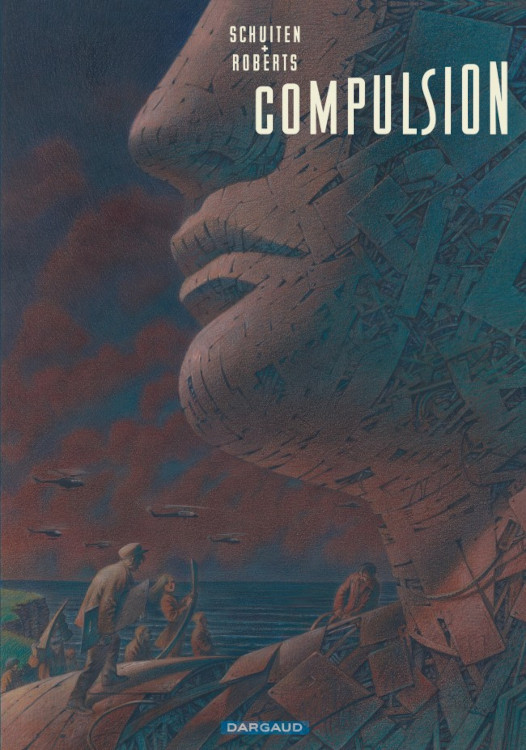

Compulsion par Adam Roberts (scénario) et François Schuiten (dessin)

« Partout, on pouvait voir ces structures nouvelles, petites et grandes, larges et hautes ; des monolithes, des dômes et des sphères bâtis par Obligation, se dressant fièrement au-dessus des pâturages comme les lettres d’un texte inédit, colossal et impénétrable ».

Il y a quelque temps, insidieusement, le comportement humain a changé. Des hommes et des femmes, que rien n’apparente les uns aux autres, ont commencé à déplacer des objets du quotidien vers des lieux précis, mus par un sentiment d’obligation contre lequel il semble impossible de lutter. De quelques dizaines d’individus dans un premier temps, leur nombre est passé à des milliers à travers le monde, s’activant pour répondre à cette étrange injonction dont la cause est à ce jour totalement inconnue.

Si certains objets semblent parfaitement inoffensifs, tels un vieux modèle de téléphone ou bien la capsule cabossée d’une bouteille de bière, d’autres sont bien plus complexes et déroutants : la turbine d’un moteur à réaction expérimental ou le processeur d’un superordinateur. Ceux qui se sentent obligés de transporter tous ces objets ne se contentent pas, une fois arrivés à destination, de les empiler comme des ordures. Les Obligés sont en effet capables de connecter ces éléments sans rapport manifeste entre eux, comme les pièces d’un puzzle tridimensionnel. Les structures qu’ils conçoivent semblent d’ailleurs dotées d’un potentiel mécanique et technologique destiné à servir à quelque chose. Mais… à quoi donc ?

Nouvelle futuriste écrite par l’écrivain britannique Adam Roberts et transcendée par les grandioses illustrations architecturales du Belge François Schuiten, « Compulsion » offre un panel de personnages hétéroclites, coincés dans d’inextricables situations, et dont les réactions créent une tension habilement construite.

L’avis de la rédaction : sidérant !

À propos des auteurs

Adam Roberts publie des nouvelles et des romans depuis 25 ans au Royaume-Uni, essentiellement dans le domaine de la science-fiction et de la fantasy. Cet universitaire prolifique enseigne la littérature anglaise et l’écriture créative à Royal Holloway, l’un des sept collèges de l’université de Londre.

François Schuiten est né le 26 avril 1956 à Bruxelles. Il publie sa première histoire dans l’édition belge de Pilote alors qu’il n’a que 16 ans. Il rejoint ensuite l’atelier bande dessinée de l’institut Saint-Luc à Bruxelles, animé par Claude Renard. À partir de 1977, avec son frère Luc, il imagine les premiers récits des Terres creuses. Dans le même temps, il signe Aux médianes de Cymbiola et Le Rail, avec Claude Renard. En 1983, il commence, avec son ami d’enfance Benoît Peeters, Les Cités obscures, une série maintes fois récompensée. En 2002, il reçoit, pour l’ensemble de son oeuvre, le Grand Prix d’Angoulême. Il sort son premier album en solo, La Douce, en 2012.

Éditeur : Dargaud ; Compulsion par Adam Roberts (scénario) et François Schuiten (dessin) ; 128 pages ; Format : 24 x 34 cm ; Prix : 35 €

***

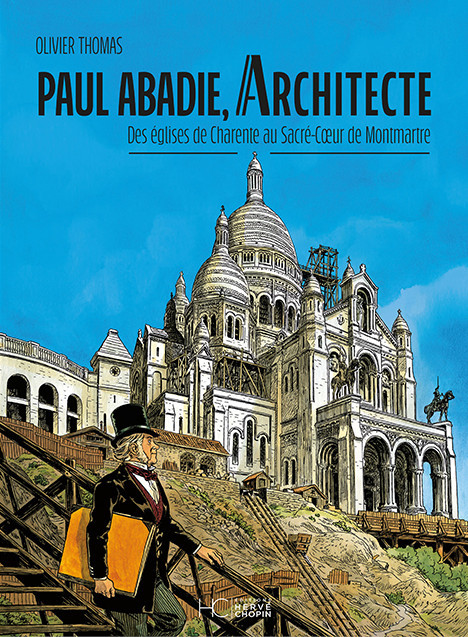

Paul Abadie, architecte, par Olivier Thomas

Des églises de Charente au Sacré-Cœur de Montmartre, l’histoire de Paul Abadie en bande dessinée

Paul Abadie n’est pas seulement l’architecte du Sacré-Cœur de Montmartre, dont il a terminé les travaux à la toute fin de sa vie ; il a aussi été un grand restaurateur et bâtisseur dans le sud-ouest de la France. On lui doit notamment la construction de l’hôtel de ville d’Angoulême, mais aussi la restauration des cathédrales d’Angoulême, de Périgueux, de Bordeaux…

Cette bande dessinée retrace la vie de cet architecte travailleur, curieux, inventif et parfois génial, qui a laissé une production impressionnante. La BD est complétée par un cahier historique qui présente l’homme et ses œuvres majeures, depuis sa naissance en 1812 jusqu’à sa mort en 1884.

L’avis de la rédaction : une découverte en BD qui laisse rêveur !

À propos de l’auteur :

Olivier Thomas est dessinateur de bande dessinée et artiste polyvalent. Après des débuts dans le dessin animé, l’animation d’ateliers et l’illustration, il publie des bandes dessinées depuis 2000, d’abord dans le genre Fantasy. Puis il se tourne ensuite vers la bande dessinée plus réaliste avec Sans Pitié, un polar à tendance documentaire. Depuis, il propose régulièrement des biographies, comme avec Le Printemps des Quais sur la vie du cinéaste Paul Carpita, ou plus récemment Bourdieu, une enquête algérienne.

Éditeur : Editions Hervé Chopin ; Paul Abadie, architecte, par Olivier Thomas ; 112 pages ; Relié ; Format : 23 x 31,5 cm ; Prix : 21,50€

***

Le fantôme de l’architecte, par Benjamin Leclercq

L’histoire moderne de l’architecture, cette faiseuse de rêves, n’est pas seulement jalonnée d’icônes. Dans l’ombre des plus grands chefs-d’œuvre, sont tapies de saillantes absences.

Enquêtes documentaires au rendu sensible, histoires vraies aux touches romanesques, dix textes relatent ici les plus admirables défaites de géants de l’architecture. Ce sont autant d’épisodes peuplés d’embûches, de mauvaises nuits et de passions tristes que l’on découvre ; de batailles livrées entre les coups de génie et les coups du sort…

• Frank Lloyd Wright • Charlotte Perriand • Minoru Yamasaki • Lina Bo Bardi • Isamu Noguchi • Kenzo Tange • Le Corbusier • Raj Rewal • Zaha Hadid • Francis Kéré

L’avis de la rédaction : passionnant !

À propos de l’auteur :

Né en 1987, Benjamin Leclercq débute sa carrière de journaliste en 2011 à La Croix avant d’exercer en freelance. Depuis 2017, il collabore à Libération et à la revue Usbek & Rica, produisant enquêtes, reportages et chroniques. Issu d’une famille d’architectes, il a trouvé dans cette discipline une matière propice à l’écriture.

Éditeur : Editions Parentheses ; Le fantôme de l’architecte, par Benjamin Leclercq ; 192 pages ; Format : 16,5 × 24 cm ; Prix : 24€

***

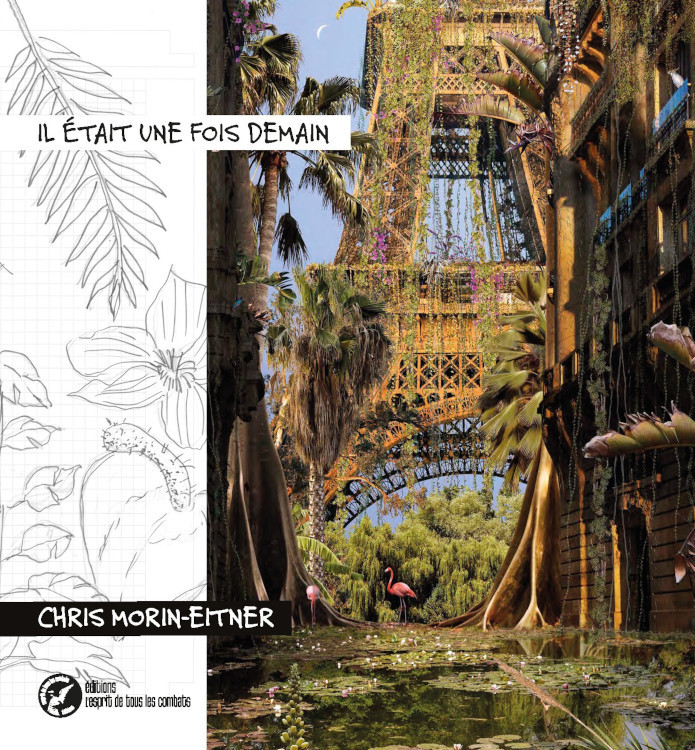

Il était une fois demain, par Chris Morin-Eitner

Le titre Il était une fois {Demain} Aujourd’hui – Paris renforce la dimension temporelle du travail de Chris Morin-Eitner. Il y a dix ans, il imagine cette série inspirée par un songe, par une vision ce qui semblait utopique Hier devient Aujourd’hui possible.

Dans son œuvre, l’artiste est un guide temporel, projetant un futur où la nature et la ville coexistent dans une harmonie improbable. Ses images, autrefois perçues comme des fictions idéalisées, entrent aujourd’hui en résonance avec les enjeux durables. Elles invitent le spectateur, le regardant à interroger notre rapport au temps et aux transformations de l’urbain.

L’avis de la rédaction : un retour vers le futur fulgurant et poétique !

Éditeur : Les éditions E.T.L.C, Corinne Krebs et Eric Bazin ; Il était une fois demain, par Chris Morin-Eitner ; 128 pages ; Prix : 30€

Pour commander le livre : https://www.galeriew.com/il-etait-une-fois-demain

En savoir plus :

(Re)découvrir les Chroniques de Chris Morin-Eitner

Pour découvrir plus avant le travail de Chris Morin-Eitner

***

Insoumission – Pour la survie de l’architecture, par Rudy Ricciotti

Dix ans après son pamphlet best-seller L’architecture est un sport de combat, Rudy Ricciotti remonte sur le ring pour montrer que le combat est loin d’être terminé : au contraire, il s’agit aujourd’hui de survie. Sans langue de bois et rendant coup pour coup, il monte au front pour défendre la créativité, la territorialité, le bon sens, la transmission des savoir-faire ou encore les circuits courts. Il fustige ce mal français ou européen incarné par la bureaucratie, la multiplication des normes et des corpus réglementaires, la vision court-termiste, l’anti-béton borné, le jacobinisme, l’uniformisation et le diktat du minimalisme…

Une seule réponse : l’insoumission !

Le combat de l’un des plus grands architectes français pour une architecture incarnée et de bon sens.

L’avis de la rédaction : flippant et réjouissant !

À propos de l’auteur :

Rudy Ricciotti, 72 ans, lauréat du grand prix national de l’architecture en 2006, Grand prix spécial du jury de l’Équerre d’argent en 2016, est l’architecte du Mucem à Marseille, du Pavillon noir à Aix-en-Provence, de la passerelle de la Paix à Séoul, du Palais du cinéma à Venise, du nouveau département des Arts de l’Islam au Louvre ou encore du 19M, la Manufacture de la Mode de Chanel porte d’Aubervilliers à Paris.

Éditeur : Albin Michel ; Insoumission – Pour la survie de l’architecture, par Rudy Ricciotti ; 160 pages ; Format : 20 × 14 cm ; Prix : 17,90 €