Depuis bientôt dix ans le monde bien-pensant s’égosille : Saclay ne fait pas ville ! En témoignent ses trois gares ratées : sans assises, sans racines, sans légitimité, elles n’existent que pour elles-mêmes, trois clinquantes ridicules. Seconde partie.*

Xaveer de Geyter (1), urbaniste architecte et chef de projet Paris-Saclay l’affirmait : « Par la taille de l’opération et la nature du programme, le nouveau projet est de fait une sorte de nouvelle ville. Nouvelle ville, et non ville nouvelle ». (2)

Non, Saclay ne fait pas ville, deux jours durant j’ai crapahuté sous le soleil de juin, bu un café dans un bar tabac désert, écouté les doléances du gérant – où sont donc les clients ? – arpenté les trames vertes qui ne font pas rues, chercher en vain les magasins, les vitrines – tout juste une pharmacie et un opticien – et il se pourrait bien que jamais Saclay ne fasse ville : pas de rues actives, pas de devantures, et pas vraiment de restaurants… Et alors ?

Michel Desvigne, paysagiste, mandataire au départ, aujourd’hui en charge de la constitution des zones publiques côté Palaiseau, répète inlassablement qu’ « un quartier se fait en trente ans ». « Si tu démolissais un quart de Paris, ce serait monstrueux… Aujourd’hui les bâtiments ne constituent pas encore des rues. C’est comme une photo de ville bombardée dont dépassent quelques grands bâtiments », dit-il.

Et si dans cinq ans ou dans dix, il fallait admettre que Saclay n’est qu’un cluster, c’est-à-dire une formidable réunion d’intelligences et l’avenir de la France, où serait le problème ?

Pour métamorphoser en ville nouvelle un campus englobant universités, grandes écoles, grands organismes de recherche (CEA CNRS…) et centres de développement d’entreprises privées (Danone, Servier, Thalès…), d’autres espèrent en l’ouverture de la ligne 18, le train magique – mise en service 2026 – avec les trois stations qui desserviront le plateau : Polytechnique, Moulon Campus-Université Paris-Saclay et Christ-Saint Aubin.

La ligne 18, justement, pratique… c’est exactement le mot qui convient. Le Grand Paris Express tiendra ses promesses et transformera bientôt les territoires, une véritable révolution pour les Franciliens, « quinze ans d’avancées pour vous faire voyager autrement », selon son site. Actuellement, dans le meilleur des cas, il faut une heure depuis Châtelet-Les Halles jusqu’à Massy-Palaiseau. Avec la ligne 18 vous mettrez… 32 minutes en correspondance directe, et plus besoin de marcher ni de chercher une navette. Avec Paris à une demi-heure, que peut-on espérer de mieux que moins de fatigue et plus de facilité pour les usagers ? Au fait, quel était le propos ? une zone touristique, une zone de chalandise… Ou le bien-être des étudiants et chercheurs…

N’oublions pas que Saclay est un projet planifié par l’État comme une opération d’aménagement scientifique, classée OIN – Opération d’Intérêt National. L’État conserve dans ces 27 communes la maîtrise de la politique d’urbanisme, dont le but est la création d’un cluster scientifique et technologique. Cela fait toute la différence.

C’est précisément pourquoi le fantasme sans cesse rameuté d’une Silicon Valley (3) à la française est en vérité hors sujet. La Silicon Valley n’est pas un projet d’Etat. C’est même le contraire. Elle naît à partir de l’université de Stanford qui n’a pas les mêmes complexes que nos universités françaises mais pousse au contraire leurs étudiants à créer leurs entreprises. C’est une autre culture, désinhibée, entre l’université et l’économie, le savoir et l’argent, des dynamiques liées ensemble, y compris avec l’armée américaine et la NASA, qui investissent massivement. La Silicon Valley naît et se multiplie autour de plusieurs villes moyennes mais reliées par des autoroutes et des transports, et surtout une culture de connexion entre savoir et marché, entreprise, économie et risque. Et une liberté d’entreprendre.

Autorisons-nous un petit plaisir pas très français, et un petit détour par Chicago, une référence devenue mythique de métro aérien + université… Du lourd… Ici on n’a peur de rien, ni du passé ni du futur. On ose. Et parfois c’est génial. Inoubliable en tout cas. C’est toujours la Green Line (4) qui traverse le campus de l’Illinois Institute of Technology (IIT), l’un des premiers campus modernistes aux USA. Le bâtiment du McCormick Tribune Campus Center par Rem Koolhaas/OMA, inauguré en 2003, conçu dans le cadre d’un vaste programme de rénovation et réurbanisation, est un bâtiment rectangulaire à un étage qui s’enfonce dans le sol sous la voie ferrée.

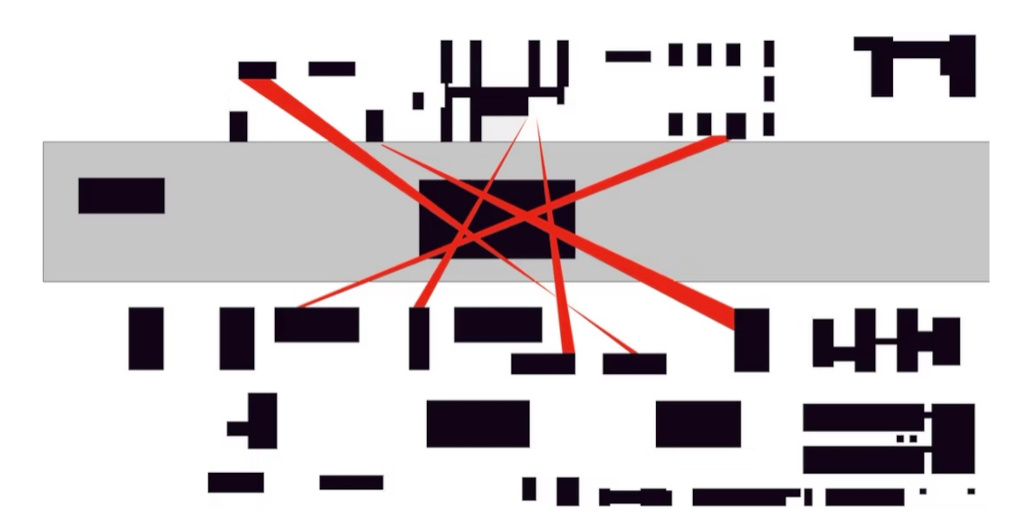

« Au lieu d’empiler des activités dans un bâtiment à plusieurs étages, nous avons choisi d’organiser chaque élément programmatique du Campus Center en un seul plan dense qui favoriserait les conditions urbaines » décrit le programme de OMA, qui enferme voie ferrée et métro dans un tube en acier inoxydable insonorisant, accroché à la structure. Tranquille, la voie ferrée passe par-dessus le bâtiment, bien installée, et rejoint le Commons Building de Mies van der Rohe tout proche… OMA a tout de même mené une étude pour cartographier les « lignes de désir » de la circulation piétonne des étudiants sur le campus… Jouissif !!!

Et si l’architecture c’était cela : donner à voir en procurant le plaisir ? Dans le quartier Bronzeville, dans le SouthSide de Chicago, le site est déjà inséré dans le tissu urbain, le centre-ville à 5 km.

Saclay est certes plus loin de la ville, à 19 km de Paris centre. Le principe de la ligne 18 et son métro automatique produit comme toujours quelques « Gaulois réfractaires », notamment à cause du coût ; Il s’agit d’une mauvaise querelle. En effet, le choix d’un viaduc et d’une ligne aérienne pour les trois stations du plateau de Saclay est justement moins coûteux et moins risqué que le creusement dans des terres marécageuses. Déposant là encore les étudiants au plus près de leurs universités, c’est de toute évidence une solution raisonnable et pertinente.

Le trajet du métro contemporain sur un viaduc est d’abord une histoire de vitesse qui, habituellement autour de 65 km/H, peut atteindre jusqu’à 100 km/h sur le viaduc. Ce n’est pas une promenade mais une expérience, un voyage dans le territoire à 10 m de haut, à grande vitesse, dans un train sans le bruit d’un moteur et sans pilote. Le voyageur surplombe un paysage agricole cartographié par la vitesse et l’altitude, et le lit comme des aplats, une étendue horizontale tissée comme une trame abstraite. Des plans rectangulaires, des bandes… Un Mondrian (6).

Esthétiquement, c’est une autre affaire. Le viaduc du Grand Paris Express en béton précontraint dessiné par l’architecte Yves Pagès est un ouvrage d’infrastructure efficace, fonctionnel et massif, capable de porter un trafic intense, mais en aucun cas un signal fédérateur. Il aurait pu être le guide menant une promenade enthousiaste dans le paysage agricole, imposant son rayonnement, il n’est qu’un cheminement monotone. Les 13 km de trajet, dont 6,7 km aériens soutenus par 188 piles elliptiques blanches espacées tous les 35 mètres, ne procurent pas l’impression de finesse revendiquée, mais celle d’une lourdeur fastidieuse, persistante et monumentale qui s’incruste désormais dans le paysage millénaire. Le viaduc n’est pas un objet dessiné avec le paysage, mais imposé au-dessus du territoire. Dommage.

À Toulouse, le futur viaduc de la ligne C par Tisseo Ingénierie, avec ses lourdes piles champignons ne fait pas mieux. Pas d’arêtes, pas d’ombres, aucune nervosité. Brutale sans être brutaliste… la mode ne semble décidément pas au charme ni à la poétique.

Assis dans le métro ligne 18, au détour des courbes, chacun pourra sans doute apercevoir l’aqueduc de Buc, un chef-d’œuvre dessiné par Jules-Hardouin Mansart, 21 mètres de haut, un trait dans le paysage rigoureux comme une ligne d’horizon. Une leçon qui raconte que rigueur et simplicité peuvent aussi produire de l’émotion. Ici pour se faire plaisir, il faudra donc rameuter le passé. Ou cadrer le paysage ?

On pourra aussi relire les mots de Michel Desvigne : « Il s’agit de compléter, d’amplifier, souvent à la marge, l’élément fort déjà présent, tout en y intégrant l’ensemble des infrastructures routières, de transports en commun et de mobilité douces ». Hélas, comme toujours, tout est question d’interprétation…

On trouve facilement en ligne le projet non retenu de Francis Soler avec Rudy et Romain Ricciotti. Il est bon de rappeler qu’une version inscrite dans le paysage était possible. Celle-ci agit comme un évènement géologique, un simple soulèvement du terrain : « le tablier ultramince n’est qu’un trait dans le paysage. Ce n’est pas un ouvrage de génie civil, lourd et autoritaire. Les piles se repositionnent indifféremment, et de façon aléatoire, sous le tablier, afin d’interpeller le territoire de proximité. Les piles sont graciles et travaillées comme des baliveaux dont l’écorce est déjà entamée ». Une autre vision… « Préférer la souplesse à l’investissement lourd et rigide (7) » avait pourtant écrit Michel Desvigne…

Les trois gares implantées sur le site sont une énigme architecturale… Ni connectées au viaduc ni au paysage agricole, ce sont des objets célibataires et incongrus. Conçues par Atelier Novembre (8) et Benthem Crowel, leurs charpentes métalliques (blanche, verte ou jaune, une couleur par gare comme les jeux d’enfants) et leurs verrières, ni vraiment origamis ni non plus ovnis, sont des écritures hors contexte qui ne jouent ni l’interpénétration ni la relation. Pire encore, elles sont hors respect.

Une gare n’est pas un objet anodin. C’est d’abord une halte, un passage d’un monde à un autre. Une arrivée ou un départ. C’est un mystère où le corps va se laisser transporter ou au contraire reprendre sa liberté. Une gare n’est pas neutre. Elle est le seuil de l’autre vie, un théâtre, un entre-deux. Un endroit ambigu entre inconnu et reconnu, perdre et trouver.

Ces gares ne sont pas seulement ratées. Sans assises, sans racines, sans légitimité, elles n’existent que pour elles-mêmes, trois clinquantes ridicules. Elles ont ignoré la symbolique, bafoué le territoire. Elles ont, mot à mot, fait l’impasse. Et c’est désolant.

« Le paysage comme fondement à toutes les échelles du territoire, donne une unité. Il est impératif de veiller constamment au fil conducteur, à la pertinence des propositions et des choix, destinés à garantir l’objectif de cohérence d’ensemble. La zone agricole protégée est au cœur du paysage du plateau », écrit Michel Desvigne.

Il serait urgent de l’écouter.

La ville viendra… ou pas.

De fait, comme chacun sait, Paris ne s’est pas fait en un jour…

(À suivre)

Tina Bloch

Lire Paris-Saclay en trois volets ;

– Saclay, la ville qui existera peut-être ? Préludes (1/3)

– Saclay, une ville sinon rien ? (2/3)

– Saclay, la ville qui ne sera jamais ! (3/3)

(1) Xaveer de Geyter (XDGA) fit partie du groupement mandaté par l’EPA (établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay), aux côtés de Michel Desvigne (paysagiste) et Floris Alkemade (urbaniste), pour concevoir le schéma directeur urbain pour l’ensemble du projet Paris-Saclay.

(2) In Paris-Saclay l’aménagement d’un territoire d’économie du savoir » (Archibooks + Sautereau éditeur 2022).

(3) « Je veux que l’on crée sur le plateau de Saclay une Silicon Valley à la française ». Discours de Nicolas Sarkozy, 29 avril 2009 lors du lancement du Grand Paris à la Cité de l’Architecture.

(4) La Green Line de Chicago ou L, presque entièrement aérienne, a été mise en service en 1892, puis prolongée et rénovée en 1996 ; elle a conservé son tracé historique et traverse le centre-ville dans toute sa largeur.

(5) Le campus principal de l’IIT fut la première commande reçue par Mies van der Rohe depuis son installation aux USA en 1938. En 1996, la Ville de Chicago décerna le titre de Landmark au Crown Hall érigé au début des années 1950 pour abriter le Département d’architecture dirigé par Mies van der Rohe et, en 2001, le secrétaire de l’Intérieur éleva cette reconnaissance au niveau national, avant d’inscrire le cœur du campus au National Register of Historic Place.

(6) Piet Mondrian peintre néerlandais 1872-1944, figure majeure de l’abstraction géométrique, eut une influence majeure sur le mouvement De Stijl, sur le design, l’architecture (Gerrit Rietveld) et l’urbanisme.

(7) Note de présentation de la démarche Paris-Saclay.

(8) Atelier Novembre agence fondée en 1989 par Marc Iseppi et Jacques Pajot, tous deux issus d’une double formation – DPLG et école nationale des Arts Décoratifs