Entre le 17 octobre et le 12 novembre 2024, trois festivals auront proposé différents points de vue sur l’imaginaire, le cinéma, l’architecture, la bande dessinée et le roman de science-fiction d’avant-garde.

Dans de nombreuses salles de cinéma franciliennes et du Grand-Paris, vient de se terminer la quatrième édition du Festival d’architecture et du paysage au cinéma Close-Up. Les deux fondateurs – Aldo Berzatto et Hervé Bougon – s’évertuent à rendre populaire l’impact urbain sur nos vies et la magie de certaines architectures. Art grand public par excellence, le cinématographe semble être le médium le plus adéquat.

Close-Up est à la fois le nom d’un film magnifique de l’iranien Abbas Kiarostami (1990) et un procédé de tours de magie avec cartes, pièces de monnaie, balles, etc. Il désigne surtout un cadrage où l’image-affection (« le visage » dixit Deleuze) est à son comble, à savoir le gros-plan. Close-Up renvoie aussi à un autre genre d’agrandissement, le Blow-Up (Passage, en post-production, du format 16 mm vers le 35 mm afin de sortir dans les salles plus facilement). Blow-Up est aussi un film culte de Michelangelo Antonioni. Heureux hasard de la programmation, une rencontre a eu lieu autour d’un de ses chefs décorateur parmi les plus importants de Hollywood : Dean Tavoularis.

Close-Up met à l’honneur l’un des plus grands architectes pour le cinéma : Dean Tavoularis. Véritable légende, Dean Tavoularis aura connu la fin de l’âge d’or des Majors (historiquement la Colombia, la MGM, la Paramount, la RKO, United Artists, Universal, Walt Disney, et la Warner Bros), le début, les grandes heures et la fin du Nouvel Hollywood, enfin, l’avènement des fonds verts. À 92 ans aujourd’hui, il n’a pu se déplacer pour la soirée prévue autour de son travail, à la Cité de l’architecture, le vendredi 8 novembre 2024. Mais le correspondant parisien pour le Hollywood Reporter – Jordan Mintzer – anima la soirée avec Anne Siebel, responsable du département décor de la Fémis et cheffe décoratrice (« Munich » de Spielberg, 2006 ; « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola, 2006).

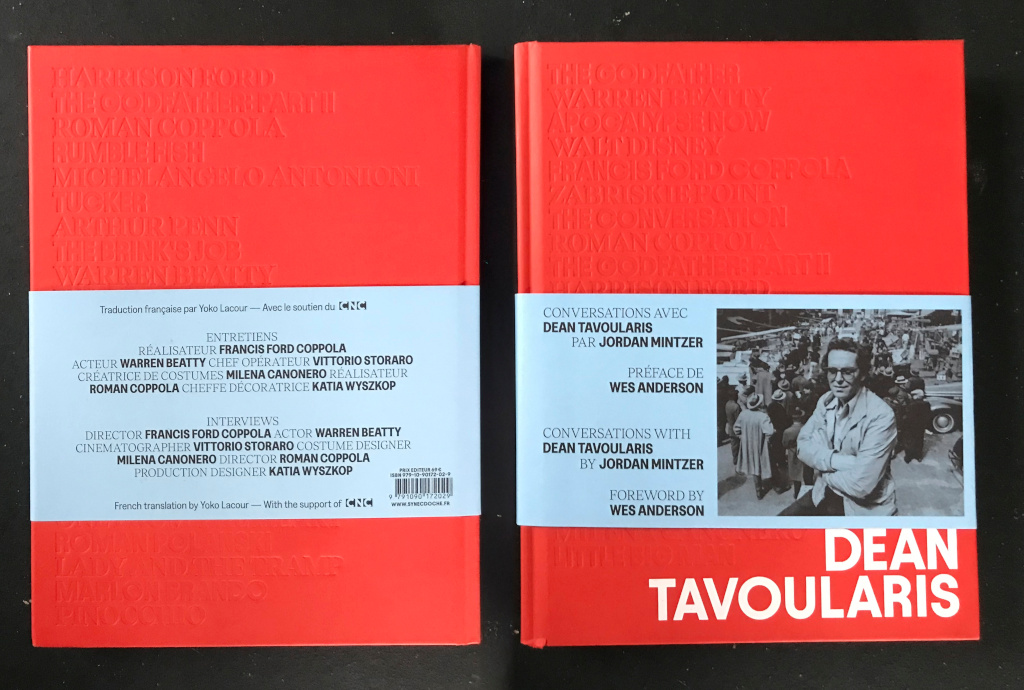

Jordan Mintzer est l’auteur d’un remarquable ouvrage composé d’une suite d’entretiens avec notre architecte pour le cinéma autour des chefs-d’œuvre pour lesquels il aura construit les décors. Ce livre fait suite à « Converstion avec Darius Khondji » (2018), éminent chef opérateur, et à « Conversations avec James Gray » (2011), le cinéaste du fameux « Little Odessa » (1994) ; les deux édités par le producteur David Frenkel via sa maison d’éditions Synecdoche.

Très proche de Francis Ford Coppola, Dean Tavoularis aura façonné les mondes de la trilogie « Le Parrain » (1972-74-90), d’« Apocalypse Now » (1979), et de son sous estimé « The Conversation » (1974), ô combien le meilleur long-métrage du cinéaste vigneron. « Bonnie and Clyde » (1967), d’Arthur Penn fut sa première expérience de chef décorateur à plein temps.

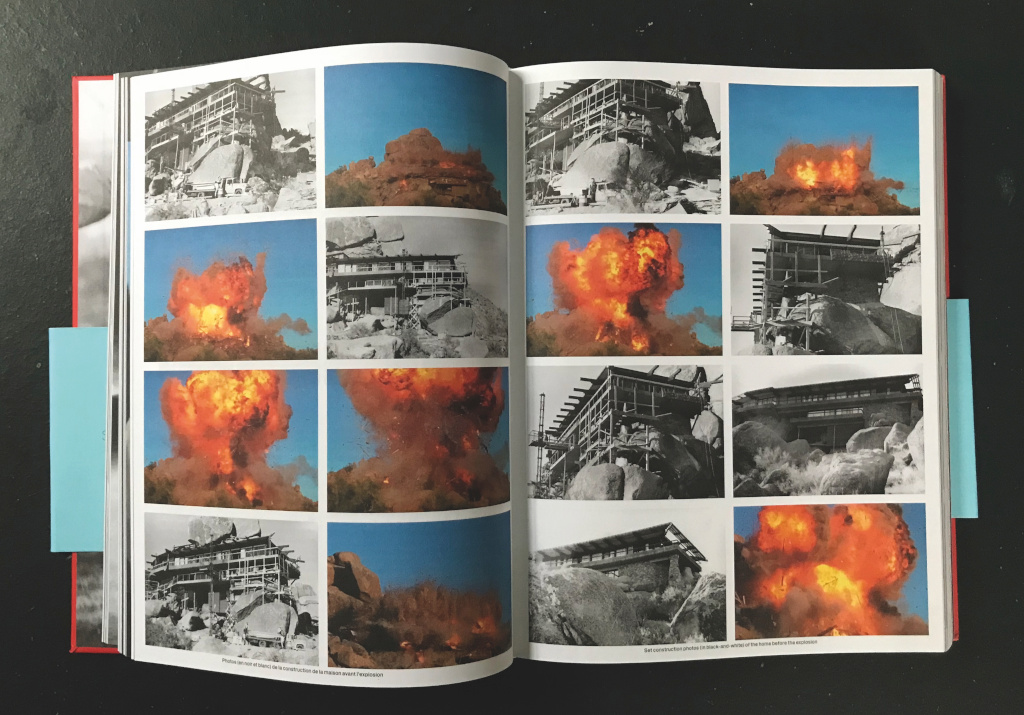

Dans le livre, une double page évoque un des films les plus intrigants pour les architectes : « Zabriskie Point » (1970) d’Antonioni. Tourné évidemment dans « La Vallée de la Mort » (« Death Valley », Californie), exactement à l’endroit qui porte le nom du film dans le désert de Californie, mais aussi, du côté de Phoenix, dans l’Arizona. Plus exactement dans les environs de Scottsdale, en voisin de Taliesin West, école et logement de Frank Lloyd Wright. Justement, pendant le tournage de « Zabriskie Point », Dean Tavoularis se serait offert les services d’un architecte – Hiram Hudson Benedict – très inspiré par Wright pour les maisons dans le désert, et soi-disant un protégé de l’auteur de « Broadacre City » (années 1930).

À la recherche d’une maison perchée dans les rochers – il en existe beaucoup dans la banlieue nord de Phoenix – il se trouve qu’il venait d’en dessiner une pour M. Hovgaard (1970). Lorsque nous lisons son histoire, cet architecte semblait être un opportuniste proche des hommes d’affaires du coin. Pour l’anecdote, il fut marié huit fois, dont deux fois avec la même femme. La résidence Hovgaard apparaît plusieurs fois dans « Zabriskie Point » ; nous pouvons observer une symbiose de la maison avec les rochers et en même temps une domination de celle-ci sur le paysage par une terrasse qui court tout le long du site et s’affirme par l’élément architectonique si caractéristique des demeures étasuniennes, à savoir la cheminée en pierres. Le fantôme de « Falling Water » plane, mais adaptée au désert.

Un détail dans une séquence filmique a longtemps faussé la piste de l’auteur de l’habitat. En effet des cloches en bronze « Cosanti » de Paolo Soleri s’activent sur la terrasse et sont filmées en plan rapproché. Soleri, architecte italien, lui, a bien été un élève de Wright. Il s’est installé en plein désert de l’Arizona pour dessiner, « Arcosanti », un manifeste construit de ses visions pour une ville future où archéologie et écologie fusionnent pour un avenir responsable.*

Fausse piste.

Dans la conversation avec Jordan Mintzer, Dean Tavoularis raconte avoir voulu un temps construire une maquette au 1/2 de la maison pour la fameuse scène finale. (Attention divulgâchage) En effet, il était prévu de la faire exploser mais impossible d’adapter la charge des explosifs pour cette échelle. Étant donné que les écrans verts n’existaient pas – et tant mieux ! – , il a été décidé d’élever une réplique de la façade sur les rochers, en face de l’originale. La légende raconte que le propriétaire a regardé l’explosion du clone de sa demeure, tranquillement assis sur sa terrasse.

Toutefois, les derniers plans fixes des différentes explosions des produits de consommation alimentaire et l’électroménager ont été faits en studio avec des caméras prêtées par la NASA car elles permettaient un ralenti voulu par le cinéaste et, surtout, le chef décorateur. Le tout sur un morceau des Pink Floyd, dont les membres étaient d’anciens étudiants en architecture, tout comme Dean Tavoularis…

Après cet agréable gros plan sur un des métiers les plus proches de l’architecture, le dimanche 10 novembre, toujours à la Cité de l’architecture, la projection en avant-première du film consacré à une villa mythique – E.1027 – et une architecte pionnière de la période moderne – Eileen Gray – permirent à la cinéaste suisse Beatrice Minger de s’exprimer sur ses choix cinématographiques. Avant de rentrer dans la description-analyse du long-métrage, quelques petits rappels historiques s’imposent.

Le vaudeville à trois bandes : Eileen Gray – Jean Badovici – Le Corbusier

La villa E.1027 d’Eileen Gray a longtemps souffert de son hôte devenu un voisin gênant. Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, pour ne pas le nommer, y a passé ses congés estivaux depuis son célèbre cabanon bricolé en 1952. Grâce à son amitié avec le tenancier du café l’Etoile de Mer (1949), le taciturne Thomas Rebutato, il a pu construire son petit logis selon les normes de son Modulor, un petit atelier de travail à côté (1954) et, sur la demande de son ami le cafetier, cinq unités de camping (1957).

Villa moderne par excellence (angles droits, murs blancs, silhouette maritime, etc.), « la maison en bord de mer » a été conçue de concert avec le fondateur et rédacteur en chef de la revue « L’Architecture Vivante » – Jean Badovici, architecte. Eileen Gray était à l’époque reconnue comme une très grande designer dont la clientèle bourgeoise adorait ses meubles à la parfaite jonction entre le style Art Déco et le Style Moderne International. E.1027 fut pensée dès 1925-2026 pour être habitée en 1929 par les deux compagnons artistiques. « E » pour Eileen, 10 car le « J « de Jean est la dixième lettre de l’alphabet, 2 pour le « B » de Badovici, et 7 pour « G » de Gray. Grâce à ce projet, Eileen Gray peaufine son statut de maître d’œuvre. Jean Badovici publie une monographie de la maison en bord de mer dans le numéro de 1929 et, ami de Le Corbusier, l’invite à venir visiter la villa.

Très impressionné et profitant de l’absence de Gray, partie travailler seule, à 20 minutes de là, dans une autre maison-atelier qu’elle a dessinée – la « Villa Tempe a païa » (1932) – Corbu convainc Badovici de peindre des fresques sur les murs laissés nus et ceux recouverts d’enduits et couverts de badigeons au lait de chaux blancs. Sans gène, le démiurge Corbu est venu marquer son territoire par ses peintures extrêmement colorées (1938-39). Ce n’est pas tant la colorimétrie qui aura pu contrarier Eileen Gray, elle avait pensé la question avec des choix précis, mais bien l’attitude de faux jeton de ce dernier. Quelle hypocrisie d’attendre que l’artiste des lieux quitte la maison pour retoucher son travail d’œuvre d’art totale.

Le Corbusier aura poussé le vice en photographiant et publiant très rapidement dans « L’Architecture d’Aujourd’hui », histoire de marquer de son empreinte indélébile son acte de vandalisme. Gray était coincée. Partie ailleurs, elle laissa tomber. Pas Corbu qui fit racheter E.1027 par une amie suisse, en 1956, à la mort de Badovici. Richissime héritière, hélas, Eileen avait eu la bonté de mettre la propriété au nom de son compagnon. L’infâme Corbu aura bien manœuvré car en rien il ne pouvait être attaqué de dégradation puisque les peintures ont été faites avec l’accord de Jean.

La propriétaire zurichoise Marie-Louise Schelbert fit don de la maison à son médecin qui s’empressa de vendre tout le mobilier signé Eileen Gray. La légende raconte que son jardinier fut excédé par ce pillage et assassina son patron dans le jardin de la villa.

Une installation-architecture filmographie : E.1027 d’Eileen Gray

Néanmoins, avec cet habitat estival radical, Eileen Gray est devenue une architecte moderne, une des rares femmes, dont l’objectif était de faire fusionner le design, l’architecture et les corps dans un même espace-temps. Le film de Beatrice Minger et Christoph Schaub montre à merveille ces corps dans la maison du bord de mer. L’ingénieux dispositif cinématographique déployé pour l’occasion montre les relations constantes entre expériences vécues, physiques et imagination abstraite, l’esprit au travail. Des allers-retours, entre des plans filmés dans et autour de E.1027, du côté de Roquebrune-Cap-Martin, et des séquences tournées dans un studio insistent sur les dimensions psychologiques et esthétiques d’artistes au travail.

La cinéaste a puisé dans sa lecture du numéro monographique de « L’Architecture Vivante » de 1929 pour traduire au mieux la force artistique d’Eileen Gray et de son compagnonnage, consenti avec Jean Badovici et non désiré avec Le Corbusier.

Des meubles-murs au service d’une scénographie des corps

Beatrice Minger filme avec beaucoup de maîtrise et de douceur les corps humains et les objets qui les entourent. D’abord, le temps vécu dans E.1027 nous permet, tel un invité, d’être un usager privilégié de la demeure. Idem pour la partie cérébrale, nous sommes dans le cerveau d’Eileen en train de réfléchir à l’articulation entre les meubles et les murs de l’espace de vie complètement ouvert de l’étage principal, ou des circulations entre chaque niveau depuis l’extérieur vers l’intérieur, ou encore en train de dessiner ce qui fera la marque de fabrique de la maison en bord de mer, à savoir « la fenêtre mécanique type paravent » ; cette dernière sera brevetée le 7 juillet 1930.

L’actrice Natalie Radmall-Quirke incarne de manière troublante de sincérité l’architecte-artiste-designer. Axel Moustache campe un Jean Badovici tout en tiraillement et insouciance remarquable, et Charles Morillon est un véritable sosie de Corbu, jusqu’aux intonations de voix. Nous croyons entendre l’architecte de la « Cité Radieuse » commenter ses projets à la radio où dans des journaux télévisés.

Il faut se précipiter au MK2 Beaubourg, au Saint-André-des-Arts ou au Jeu de Paume jeudi 20/11, 16h, pour visionner ce long-métrage instructif et où les émotions des protagonistes en scène sont communicatives.

Aujourd’hui, du 1er avril au 3 novembre, vous pouvez visiter la Villa E.1027 et ses scories alentour (Etoile de mer, cabanon et unités de camping). Voici le lien pour réserver, cela vaut largement le détour : https://capmoderne.monuments-nationaux.fr/visiter/informations-pratiques

L’imaginaire de Mauvais Tours

Nous voilà à Tours, Indre-et-Loire, dans les Cinémas Studios, véritable institution culturelle Tourangelle, et repère de tout cinéphile accompli. Fondées dans les années 1960, ces salles d’art et d’essai accueillent un nouveau Festival de cinéma ayant pour essence les cinémas de l’imaginaire. Mauvais Tours prend le relais de feux Mauvais Genre, disparu il y a dix ans, et déjà Tourangeau. Ce festival est fondé par l’ancienne équipe de Mauvais Genre plus des nouveaux venus regroupés autour des deux délégués Nicolas Martin et Simon Riaux. Nicolas Martin vient de France Culture (producteur de l’excellente émission « La méthode scientifique » dont « CQFD » en est le prolongement aujourd’hui sur les ondes), Simon Riaux a été le rédacteur en chef du média de cinéma « Ecran Large » et intervient souvent dans l’émission « Le Cercle » et contribue à « Sens Critique ». Tous les deux préparent un long-métrage et ont écrit, chez ActusSF éditions, la somme « Alien : La Xénographie ».

Pour cette première édition, l’ambiance est à la bonne humeur et à la convivialité. Nous sommes loin des cordons ombilicaux où il n’est plus possible de parler plus de 30 secondes avec un.e cinéaste, etc. Nicolas Martin & Simon Riaux forment un duo qui mélange allègrement humour et exégèse. Rigolards rigoureux, ils savent chauffer une salle avant projection.

La programmation de cette première édition aura vu un Prix du Jury (Chloé Delaume, écrivaine ; Just Philippot, cinéaste ; Samuel Bodin, cinéaste ; Lisa Nyarko, actrice) récompenser la cinéaste française très post-moderne Coralie Fargeat avec « The Substance » (2024) ; un Prix du Public, voté en masse, pour « Flow » (2024), de Gints Zilbalodis ; un Prix du jury jeune pour le foutraque et éminent singulier « Hundreds of Beavers » (2022), de Mike Cheslik ; le Prix de la Sorcière, remis par le jury professionnel (long-métrage le plus singulier) va à « The Coffee Table » (2024), de Cage Casas ; et le Prix du meilleur Court-Métrage à « Apaches de la zone » (2024), de José Eon.

Arrêtons-nous sur « Flow » et « Hundreds of Beavers ». Le premier est un conte où un chat monte dans une barque alors que la Terre se couvre d’eau. Le déluge à l’œuvre renvoie évidemment à la Bible et l’épisode de l’arche de Noé. Mais cette référence s’efface très vite pour laisser place à la contemplation d’un paysage où seuls quelques arbres et architectures émergent. Film muet de paroles humaines, seuls les langages des animaux rencontrés par notre ami le chat s’expriment. Film d’animation en « open world », vocabulaire utilisé dans le jeu vidéo pour décrire un monde ouvert dans lequel le joueur ou la joueuse peuvent dériver au gré de leur envie, sans forcément passer des niveaux obligatoires pour progresser dans le « gameplay » (expérience du joueur manette en main dans l’univers jouable). Grand spectacle, « Flow » interroge nos limites et celles de l’environnement que nous massacrons par nos seules activités inconséquentes.

Le second « Hundred of Beavers » est une hystérie cinématographique due à l’Étasunien Mike Cheslik. Selon le synopsis, nous suivons les aventures d’un vendeur de jus de pomme – Jean Kayak – dans une Amérique du Nord recouverte de neige. Son objectif est d’épouser la fille du Maître Trappeur, pour cela il doit combattre une armée de castors architectes d’un édifice immense, tout en construction. Notre héros croise même le Père-Noël et des lapins.

Pendant et après la projection, vous hésitez entre l’escroquerie manifeste ou le génie cinématographique en acte. Ce film est tourné en réel mais convoque l’univers cartoon d’un Tex Avery. Loufoque, barré, des clichés à outrance mais gommés par l’inventivité formelle du réalisateur. Les gags sauvent le mauvais goût récurrent de scènes à la limite du dérapage. Mais le réalisateur reste toujours en équilibre sur une ligne de crête salvatrice. L’humour et la fin font comprendre que tout cela n’est autre qu’un grand délire. Sacré moment passé dans une salle où les rires oscillaient avec les exclamations. Le jeune public fut conquis et le jury du Prix du Jeune Public récompensa le film.

Maintenant direction Nantes afin d’expérimenter le plus grand festival français de la Science-Fiction.

Les Utopiales invitent les montres à la fête nantaise

Content d’explorer à nouveau les allées des « Utopiales », d’autant que les circulations ont été revues depuis 2019, le retour de la fluidité est de bon aloi. Dessinée par Yves Loin, pratiquer la Cité des Congrès de Nantes est même plaisante ; pourtant les volumes simples de cette architecture apparaissent lourds vus de l’extérieur, ils donnent l’impression d’être taillés à la serpe. Pourtant, de nombreuses façades rideaux toutes vitrées de verre transparent devraient alléger l’ensemble. Que nenni !

Passons au contenu.

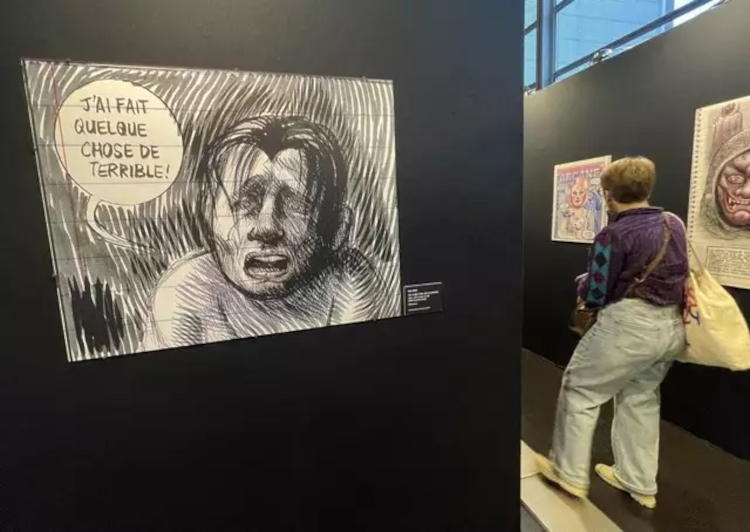

En cette année 2024, l’affiche du Festival a été confiée à Emil Ferris, une autrice pas franchement spécialiste de la science-fiction. Comme à Tours, l’imaginaire prend la place de définitions plus restrictives comme cinéma d’horreur, de science-fiction, etc. Tant mieux car les dessins au stylo-bille de l’autrice de Chicago amène un renouvellement dans l’approche du roman graphique et du mélange des angles d’attaque pour affronter ses démons intérieurs engendrés par les percepts (« ensemble de perceptions et de sensations qui survivent à ceux qui les éprouvent », dixit Deleuze) et les affects du monde extérieur (« Le passage à une perfection plus grande ou l’augmentation de la puissance d’agir s’appelle affect, ou sentiment de joie ; le passage à une perfection moindre ou la diminution de la puissance d’agir, tristesse. C’est ainsi que la puissance d’agir varie sous des causes extérieures, pour un même pouvoir d’être affecté. L’affect-sentiment (joie ou tristesse) découle bien d’une affection-image », cf Gilles Deleuze dans Spinoza philosophie pratique, « Index des principaux concepts de l’Ethique », article « affects » (extraits) p. 70-72, éditions de Minuit, 1981).

Dans le tome 1 de « Moi, ce que j’aime, c’est les monstres » (« My Favorite Thing Is Monsters »), 2017, Monsieur Toussaint Louverture, Emil Ferris, alias Karen Reyes tente d’élucider le meurtre de sa voisine. Nous n’irons pas plus loin dans l’histoire. Simplement dire à quel point le rendu cahier d’écolière, rempli de dessins hachurés et colorés au stylo-bille, nous immerge dans la peau d’une petite fille loup-garou de dix ans. Le tome 2 poursuit l’aventure.

Dans un espace dédié, une exposition « Freakshow » montre des agrandissements des pages du livre. Intéressant d’être confronté aux « monstres » de Ferris à échelle humaine. Tout le long de cimaises noires, des originaux sans textes permettent de plonger dans la technique du dessin d’Emil. La finesse des contours et l’utilisation forcenée des hachures pour modeler les personnages et les décors, mettent en avant son talent de dessinatrice singulière.

De nombreuses réjouissances ont scandé les journées nantaises.

La projection du documentaire, en Corse, sur les journées condensées d’écriture du roman « Les Furtifs » (éditions La Volte, 2019) par Alain Damasio fut très révélateur de l’importance de la solitude heureuse de l’écrivain. Solitude pour les autres, l’écrivain, lui, est tellement dans son monde fictif qu’il l’habite littéralement. « Finir les furtifs » (2024) est une histoire de famille, l’auteur, Bruno Raymond-Damasio n’est autre que le frère aîné d’Alain.

À la pointe de l’avant-garde littéraire, les éditions La Volte fêtent leur 20 ans

Nous venons d’évoquer Alain Damasio, fer de lance des éditions La Volte depuis la sortie de son roman « La Horde du Contrevent » (2004), Grand Prix de l’Imaginaire 2006. Autour de Mathias Echenay, directeur des éditions La Volte, d’une jeune autrice Mélanie Fievet, de Michael Roch, écrivain rhizomique, et de Alain Damasio, une table ronde, modérée par le journaliste de l’excellente revue papier « Flaash », aura permis d’en savoir un peu plus sur la mécanique d’une maison d’éditions à la pointe des langages et des récits de l’imaginaire où l’écriture mélange politique, mondes nouveaux et recherche esthétique sur la typo même.

Parmi les anecdotes, en voici une ou deux qui racontent les débuts de La Volte.

Les deux fondateurs de La Volte étaient assis côte à côte sur les bancs d’une école préparatoire aux grandes écoles de commerce, Mathias Echenay est directeur commercial dans la distribution-diffusion d’une très grande maison d’éditions française. En 2001, il trouve un petit éditeur Cylibris pour éditer le premier roman de son pote Damasio, le bien nommé « La Zone du Dehors ». Pour son deuxième opus, Alain devait être édité par Flammarion mais l’éditeur meurt et son remplaçant n’apprécie pas « La Horde du Contrevent », trop Deleuzien. Mathias et Alain décident de créer La Volte. Depuis, le catalogue des auteurs engagés – Jacques Barberi, Sabrina Calvo, Philippe Curval, Catherine Dufour, Li-Cam, et bien d’autres – porte les voix multiples d’une science-fiction plurielle.

Nous n’allons pas développer sur le sujet mais rendez-vous dans la prochaine Chronique de l’avant-garde où nous présenterons le dernier opus collectif de La volte au titre bien choisi de « Demain la ville – Quartiers libres ». Petit extrait de l’argumentaire afin d’en goûter l’esprit : « Après les anthologies sur le travail (Au bal des actifs) et la santé (Sauve-qui-peut), c’est à nos cités que La Volte s’est intéressée dans ce nouveau recueil né d’un appel à textes. La fiction pour déjouer les prédictions du capitalisme urbain, et nous permettre d’arpenter quatorze villes encore inexplorées ». À suivre…

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde

* 45 résidents y vivent et vous pouvez y manger et dormir pour un prix très avantageux. Franchement, cette expérience vaut le détour. Les gens sont extrêmement accueillants et la nourriture est bonne, le paysage merveilleux. Cependant, attention aux serpents si vous vous éloignez un peu trop loin de la cité. https://www.arcosanti.org/