En 1948, en Yougoslavie, Novi-Beograd (Nouvelle-Belgrade) est construite sur les bases strictes des principes du zoning de la Charte d’Athènes associées à l’architecture «moderno-soviétisante». Un golem urbain. A l’heure des défis de la ville en 2018, l’architecte Serge Renaudie revisite le site, découvert en 1986 avec le philosophe Henri Lefebvre dans le cadre d’un concours international.

Puisque nous ne pouvions retourner en Californie* faute de moyens, Henri Lefebvre et moi cherchâmes comment nous confronter au réel de cet urbain international. L’occasion se présenta en 1986 sous la forme d’un concours international d’idée pour la restructuration de Novi-Beograd, ville nouvelle construite dès 1948 comme une grande caricature des préceptes de la Chartes d’Athènes et du zoning. Henri pensait qu’il y avait encore l’espoir en Yougoslavie.

Je partis sur place, avec l’architecte Pierre Guilbaud, faire un cycle de trois conférences à Zagreb, Split puis Beograd (Belgrade. NdE) sur la complexité urbaine, invité par les Instituts français de ces villes. Mon constat ne fut pas très optimiste sur la capacité de la Yougoslavie à «poser concrètement la problématique d’un Nouvel Urbain» comme nous l’écrivîmes dans l’argumentaire de notre réponse au concours. Effectivement la Yougoslavie explosait quatre ans après.

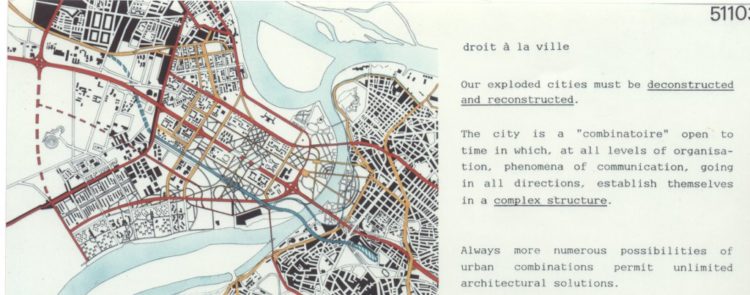

Novi-Beograd est une ville nouvelle construite sur les bases strictes des principes du zoning de la Charte d’Athènes, en face de Beograd, de l’autre côté du fleuve Sava. Elle est physiquement et administrativement divisée en «bloks» et traversée par des voies ferrées, des autoroutes et des avenues autoroutières. Elle était alors encore très industrialisée et abritait le Conseil exécutif fédéral de Yougoslavie. On y rencontrait une architecture «moderno-soviétisante» et des bâtiments en barres étagées avec d’autres moins spectaculaires au milieu de vastes espaces aux pelouses anémiques.

Le concours d’idée devint pour nous l’occasion de penser comment nous pourrions proposer un processus plutôt qu’une forme, c’est-à-dire une stratégie de reconquête de cette ville nouvelle et humainement asséchée.

Le projet devait beaucoup à Henri Lefebvre bien entendu mais aussi à Jean Renaudie (décédé quatre ans auparavant) et à sa revendication, dès 1967, d’une pensée de la complexité, complétée par Henri Atlan sur les systèmes auto-organisateurs qui étaient exposés dans notre argumentaire.

Le projet annonçait fortement : «La ville est complexe» et se voulait une critique historique de cet urbanisme fonctionnaliste et une réponse exacte à la demande du concours, c’est-à-dire «restructurer».

«Dans la froide mise en scène des courants d’air, des vides et des boîtes, il nous faut remplir, reprendre poids et place, s’ancrer et réinvestir ce territoire livré aux vents, occuper le terrain et la ville».

Mais le projet devait être également une recherche :

«La recherche sur la ville devient dès lors aussi dynamique que son objet et sans conclusion. Son intérêt pratique ne sera plus d’apporter un savoir justificateur aux législateurs mais de permettre de découvrir dans le parcours de l’analyse toujours de nouvelles possibilités au développement de la ville, du « vivre ensemble ». Ainsi donc, reconnaître que « la ville est complexe » implique l’abandon de tout espoir d’un savoir total sur elle et de toute possession à son égard».

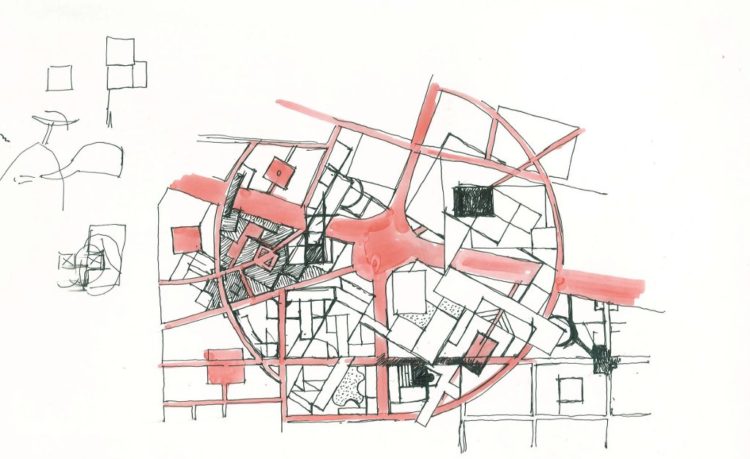

La manière de dessiner était elle-même objet du projet :

«Dans la phase proposée dans ce concours, il s’agit de présenter une « idée », de « donner une idée » de ce que pourrait être l’élaboration de Novi-Beograd dans le temps. Il s’agit donc de présenter une image qui ait le pouvoir de faire entrevoir par son mode de composition graphique des modes de combinaisons urbaines possibles. Ces plans doivent susciter des réflexions sur la multitude des richesses des combinaisons qu’une ville peut comporter.

Nos dessins, tout en étant « abstraits », sont plus concrets que toute représentation figurative ; ils apportent plus de renseignements en organisant des condensations, des étalements, des rencontres, des points forts, des glissements, des superpositions de logiques graphiques, des densités différentes… tout un monde qui s’accroche au terrain, à l’eau des fleuves, aux routes et aux bâtiments existants, à tout ce qu’il est permis de connaître actuellement de Novi-Beograd.

En adhérant au site et à l’existant, nos dessins cherchent à susciter des idées de multiples combinaisons entre les différentes activités et fonctions d’une ville, et des formes diverses qui s’élaboreront progressivement en changeant d’échelles et en faisant intervenir de nouveaux éléments toujours plus précis et de nouveaux intervenants toujours plus nombreux».

Le projet s’établissait sur des principes :

«Ces principes, en préservant le développement complexe de la ville, lui assurent une capacité à répondre aux facteurs aléatoires et perturbateurs survenant dans le système urbain, par une augmentation et un renouvellement de sa complexité et non par une fermeture ou une immobilisation du système».

1er principe général : diversité

Ce premier principe définit à la fois la problématique des structures, des organisations, des dimensions, des nuisances, dans le sens d’une multiplication des possibilités. Il s’oppose aux tendances qui voudraient que l’économie et la vie urbaine soient gérées par des programmes artificiels postulant la reproduction de l’identique comme assurance d’un développement harmonieux de la ville.

Il s’oppose à la systématisation, à l’homogénéisation, à l’uniformité. Il assure une approche du fait urbain par niveau, sans imposer, du macroscopique au microscopique, une même organisation et conformation.

Il s’oppose à la démarche qui aplanit et égalise pour instaurer un ordre artificiel et oppressif à la ville.

La diversification implique qu’aucune loi de composition ne puisse devenir par essence dominante et légiférant et donc ne revendique en rien, comme déterminant, une production du différent comme garantie à la diversité parce qu’elle deviendrait alors une nouvelle systématique répétitive.

Ce principe assure à diverses dimensions le droit d’exister et de fonctionner.

C’est par la diversité que peuvent être pris en compte les droits du citoyen dans un espace où il peut se reconnaître dans de nombreux rapports successifs entre individu et communauté, par ce qu’il crée et réalise lui-même cet espace urbain à de multiples niveaux.

2ème principe général : imbrication

Il définit le mode combinatoire, la mise en situation des différents éléments appelés à constituer dans le temps la ville tant sur le plan statique que dynamique.

Ce principe définit une situation de « mise en présence » active où les interactions, les interconnexions, les interférences, les interpénétrations des événements peuvent être considérés comme de nouveaux composants de la ville.

Des rencontres inopinées, des coïncidences, des conjonctions, des contacts insolites, inhabituels, accidentels, des jonctions anormales, surgissent autant de nouvelles potentialités organisationnelles de la ville.

Ces deux principes généraux procèdent d’une même dynamique, la complexité, et se renforcent réciproquement.

Il s’agit de restituer à la ville ses potentialités.

Il s’agit d’élaborer des villes où la santé, l’éducation, les sports… par exemple, puissent être concentrés et diffusés dans et avec les autres activités comme par exemple, le travail en atelier ou en bureau, l’habitat et le commerce, les salles de réunion, de cinéma, etc.

Des villes où puissent exister des petits comme des grands ateliers, de petits comme de grands bureaux, les logements regroupés en immeubles, en petits bâtiments, en maisons groupées ou individuelles, …

Une ville où les combinaisons complexes des activités impliqueront des diversités dans les circulations qui irrigueront les différentes activités en les décloisonnant. Une ville où les espaces verts, les espaces libres ne seront pas cantonnés au sol, mais investiront les constructions comme les circulations, en terrasses, jardins suspendus, toitures, …

3ème principe général : respect des spécificités

«Chaque activité, fonction, groupe ou unité doit pouvoir préserver son entité notamment dans toute connexion, sinon ce serait le seul fait de connecter qui prévaudrait et dominerait».

C’est l’évolution orchestrée actuellement par ce qu’on peut appeler « l’information » qui remplace la communication par l’information et privilégie la connexion à la rencontre. Dans ce nouveau type de zoning, chaque activité est réduite au minimum et voit sa diffusion et ses rencontres canalisées, « câblées ». Elle se trouve alors ramenée à un état d’isolement, ce qui se traduit pour les individus par un état de solitude encore aggravé.

Ce 3ème principe disait notre inquiétude que les réseaux qui se préparaient ne deviennent un nouveau zoning en remplaçant la rencontre par la connexion et ainsi en augmentant la solitude des individus.

Nous finissions par :

«Ces principes pourraient progressivement s’élaborer en une « Charte des Villes ». Elle n’aura aucune loi, ni règlement à promulguer, à appliquer. Elle assurera la diversité et la recherche, assurant que la ville ne connaîtra plus ces développements linéaires, simplificateurs, réducteurs, limitatifs et autoritaires».

En filigrane se profilait l’idée d’une autogestion de la ville. Mais sur ce sujet nous restions évasifs préférant évoquer les capacités d’auto-organisation des habitants. Et cela d’autant que quelques discussions sur place avec de jeunes architectes nous firent prendre conscience que l’autogestion yougoslave pouvait être synonyme de repli sur soi, comme cette entreprise de bus qui refusait d’aller au bout de Novi-Beograd parce que ce n’était pas rentable. Autogestion et service public ne faisaient pas toujours bon ménage.

Afin que les populations puissent intervenir aux niveaux successifs de l’élaboration de la ville, j’avais pensé qu’il aurait été possible de redécouper le foncier de manière aléatoire pour le redistribuer, sous forme de bail, de manière tout aussi aléatoire, à ceux qui souhaiteraient y construire… Inscrire le hasard dans la structure foncière me semblait être assez novateur… Bien entendu ce type de redistribution des terres serait associé à des compétences techniques et architecturales, et inscrit dans des contextes précis. Nous n’osâmes pas préciser ce point laissant à plus tard son éventuel développement. Cela n’arriva jamais car notre beau projet ne dépassa pas la première phase…

Trente ans après, l’organisation en bloc et en zoning de Novi-Beograd s’est avérée utile au développement d’un quartier d’affaires, réunissant la bourse, des banques et des sièges de sociétés serbes et internationales, des hypermarchés, etc., toutes ces implantations qui verrouillent sûrement un territoire, évitant tout frottement, toute interférence entre activités et entre populations. Le ‘green and smart washing’ viendra bientôt rendre tout cela plus acceptable.

Dans les années 70-80, je pense que nous sommes passés à côté de ce qui aurait pu être une réelle pensée urbaine et architecturale. Les querelles de chapelles, surdéterminées par les recherches de commandes, boostées par les politiques techniques et normatives, ont escamoté la réflexion urbaine.

Serge Renaudie

* Pour le cinquantième anniversaire de la publication de son ouvrage Le droit à la ville, un colloque international consacré à Henri Lefebvre (1901-1991) s’est tenu à Paris le 4 et 5 avril 2018. Voir la première partie de cette contribution Henri Lefebvre : le réel et la société informationnelle