La densité ? Tout dépend comment elle est vécue. Développement durable et confort ? Dans l’incapacité de traduire ces besoins en références et schémas, les normes techniques définissent la pauvre qualité de réponses par nature sectorielles et partielles. Chronique de l’intensité.

La définition officielle du développement durable, celle du rapport Brundtland (1987), est très claire : il s’agit de satisfaire des besoins, les nôtres et ceux de nos enfants. La bonne connaissance des besoins est donc bien le point de départ de toute réflexion sur le développement durable.

Plus précisément, il convient de définir les besoins eux-mêmes avant la manière d’y répondre. Or nous sommes souvent fascinés par la recherche de solutions techniques, lesquelles finissent par façonner nos sociétés en apportant des réponses qui reformulent implicitement la question, souvent en la déformant.

Par construction, les solutions techniques deviennent rapidement sectorielles, du fait des spécialistes qui y interviennent. Elles découpent notre univers et tentent chacune d’imposer sa logique. C’est comme la médecine quand elle s’intéresse plus à la maladie qu’au malade, dans son intégralité physique et mentale.

Si nous voulons trouver de nouvelles solutions, plus efficaces et, notamment, moins consommatrices de ressources, il importe de prendre du recul par rapport aux manières de satisfaire les besoins. Une bonne analyse du vécu répond à cette ardente obligation et permet de ne pas s’empêtrer dans des dédales de solutions techniques ayant vite fait de montrer qu’elles sont uniques afin de se préserver.

Revenons au service réellement rendu, et à la manière dont les intéressés le vivent. Il sera ainsi possible d’élaguer toutes les protubérances, pour ne pas dire les gourmandises, qui ont poussé ici et là et font mine d’être indispensables alors que ce ne sont que des parasites ou des restes de solutions depuis longtemps abandonnées, des buttes témoin en quelque sorte. Ces excroissances qui ne répondent plus à aucun besoin réel occupent l’espace et font croire qu’il est bien plein alors que l’intensité du service rendu en est amoindrie d’autant.

Le recul nécessaire, le retour au vécu, remet souvent en cause des normes techniques car celles-ci s’appliquent aux manières de faire plutôt qu’aux besoins. Nous voulons du confort, qualité générale résultant d’un ensemble complexe de considérations culturelles et matérielles. Dans l’incapacité de traduire ces exigences en références, les professionnels s’organisent autour de normes techniques, qui définissent la qualité des réponses qu’ils apportent, par nature sectorielles et partielles. Elles ne conduisent pas à l’intensité globale du service rendu. Ce n’est pas leur mission.

Il arrive toutefois que des standards de vie voient le jour, plus larges et plus ambitieux. Le risque est grand qu’ils ne traduisent que les aspirations d’une catégorie sociale, et peuvent jouer des tours une fois transposés dans le vécu d’autres catégories. La diversité culturelle s’en trouve bien malmenée.

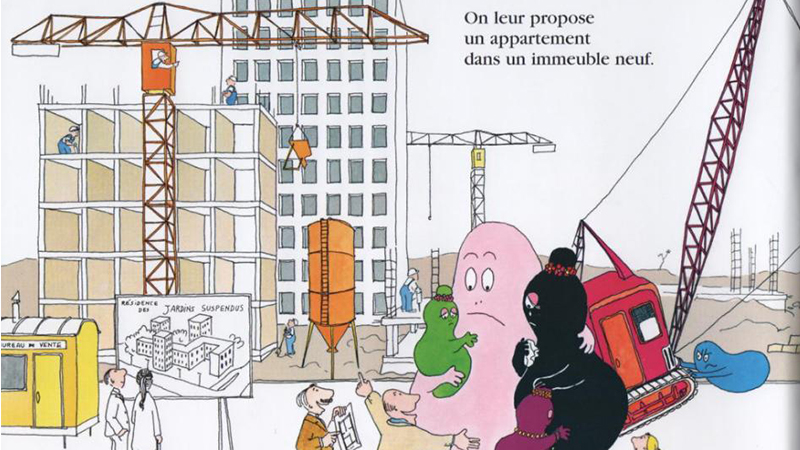

La question de la densité urbaine et de l’organisation de l’espace est au cœur de cette problématique. Les grands ensembles apparaissent très denses, côté vécu, alors qu’ils ne le sont guère en termes de chiffres bruts, rapport de la population à la surface au sol. Le mode d’appropriation des parties communes, notamment des jardins, parkings mais aussi les commerces et les services publics de proximité, est aussi important que la surface de chaque appartement.

L’anthropologue américain Edward T. Hall nous éclaire sur ce sujet, avec l’exemple de l’aménagement du West End de Boston, étudié par des sociologues et un psychologue. Ce dernier, Marc Fried, explique que le chez-soi n’est pas seulement un appartement ou un pavillon mais un territoire où sont vécues certaines des expériences les plus signifiantes de l’existence. Résultat d’un aménagement conçu avec les meilleures intentions du monde par des représentants de classes moyennes : un rétrécissement de l’espace vécu, malgré un agrandissement de la surface de chaque logement. L’espace vital effectif était plusieurs fois supérieur à celui qu’indiquaient les critères d’évaluation de la classe moyenne, fondés sur la seule cellule d’habitation. La rénovation de son quartier a profondément perturbé une communauté d’origine italienne, en cassant l’intimité qui unissait auparavant les espaces privatifs et collectifs.

La densité n’a pas de sens en soi, sans référence aux modes de vie, et aux moments de la vie. Elle est parfois recherchée, et à haut niveau, dans une recherche d’échanges et de vie sociale, comme dans les boîtes de nuit « le samedi soir, après le turbin » comme dirait Jacques Brel. Elle est parfois rejetée, dans les périodes de repli, où la cellule familiale est privilégiée. Il convient donc d’offrir une diversité de densités, accessibles en fonction des situations et des cultures.

« L’ennui naquit un jour de l’uniformité », assure Antoine Houdar de la Motte. C’est en définitive l’intensité des émotions, du vécu, qui fera la qualité d’un site, habile combinaison de densités multiples, dont aucune n’a de sens prise isolément.

Dominique Bidou

Retrouver toutes les chroniques de Dominique Bidou