N’y aurait-il rien à dire sur la passion de Viollet-le-Duc pour la photographie alors que Notre-Dame de Paris restaurée ouvrira ses portes le 8 décembre,* un mois après l’édition 2024 de Paris Photo ? Une passion qui finira par le confondre ?

« La photographie, qui chaque jour prend un rôle plus sérieux dans les études scientifiques, semble être venue à point pour aider à ce grand travail de restauration des anciens édifices, dont l’Europe entière se préoccupe aujourd’hui. En effet, lorsque les architectes n’avaient à leur disposition que les moyens ordinaires du dessin, même les plus exacts, comme la chambre claire, par exemple, il leur était bien difficile de ne pas faire quelques oublis, de ne pas négliger certaines traces à peine apparentes. De plus, le travail de restauration achevé, on pouvait toujours leur contester l’exactitude des procès-verbaux graphiques, de ce qu’on appelle des états actuels. Mais la photographie présente cet avantage, de dresser des procès-verbaux irrécusables et des documents que l’on peut sans cesse consulter, même lorsque les restaurations masquent des traces laissées par la ruine. La photographie a conduit naturellement les architectes à être plus scrupuleux encore dans leur respect pour les moindres débris d’une disposition ancienne, à se rendre mieux compte de la structure, et leur fournit un moyen permanent de justifier de leurs opérations. Dans les restaurations, on ne saurait donc trop user de la photographie car bien souvent on découvre sur une épreuve ce que l’on n’avait pas aperçu sur le monument lui-même ». Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 8, article « Restauration », 1866.

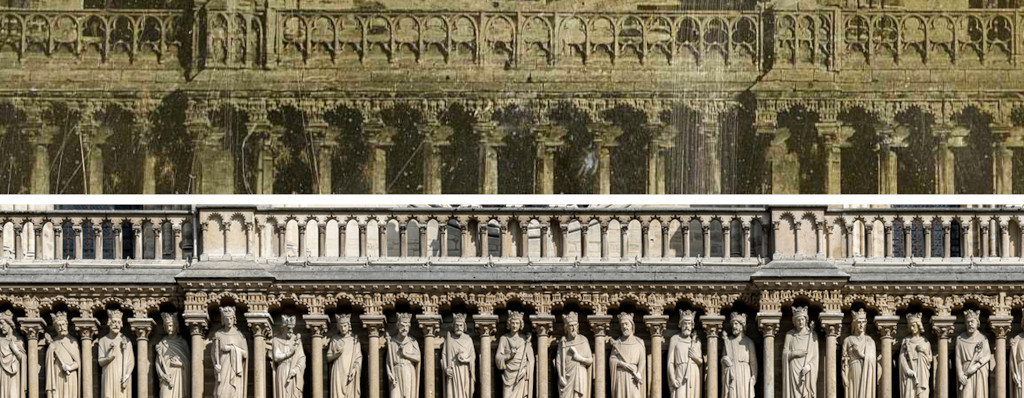

Les premières photographies de Notre-Dame de Paris sont à peu de chose près contemporaines de sa restauration entreprise en 1844. Dès 1838, Louis Daguerre avait déjà immortalisé le chevet de la cathédrale depuis le quai de la Tournelle, et en 1841, Joseph-Philibert Girault de Prangey fixait une vue de la façade occidentale dans toute son élévation, hypnotique image qui nous ramène en droite ligne à l’époque la plus sombre de la Révolution où les grandes statues des rois de la galerie et des saints des portails furent mises à bas.

Si l’injure du temps et la fureur des hommes ont laissé de profonds stigmates sur le célèbre frontispice, le daguerréotype de Girault de Prangey ne le fait pas apparaître pour autant moins beau qu’il ne l’est aujourd’hui, et c’est sûrement parce que le poids des siècles s’y fait mieux sentir, non pas grâce à la magie d’une photographie primitive qui accuse elle-même son grand âge, mais bien parce que le monument montre encore une authenticité que Lassus et Viollet-le-Duc feront disparaître quelques années plus tard, sans aucun « respect pour les moindres débris d’une disposition ancienne ».

Nous ne nous attarderons pas ici sur des « débris », mais bien sur une grande et belle chose qui ne mesurait pas moins d’une quarantaine de mètres puisqu’elle courait sur toute la largeur de la façade depuis le Moyen Âge : il s’agit de la balustrade dite de la « galerie de la Vierge » qui était située immédiatement au-dessus de la galerie des Rois. L’archéologue Girault de Prangey en a fixé le souvenir dans son daguerréotype, mais peut-être d’une manière plus frappante encore que ses contemporains tant son image est nette et contrastée, déjà parfaite, alors que le procédé venait à peine de naître.

Il est frappant de constater qu’à l’instar de la récente technologie numérique nommée gigascope, l’image de Girault de Prangey permet d’observer de très près les moindres détails d’un monument qui a été photographié de loin. Approchons-nous donc de cette balustrade et constatons ô combien Viollet-le-Duc avait raison de voir en la photographie un précieux auxiliaire pour les architectes, lui qui ne cessa pendant la vingtaine d’années que dura les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris de faire photographier la cathédrale sous tous les angles par les pionniers d’un art qui n’était pas encore considéré comme tel puisqu’il ne se fondait que sur la stricte réalité.

Sortons donc ces « procès-verbaux irrécusables » et mettons-les côte-à-côte avec ceux de notre temps, analysons l’héritage que nous a légué le XIXe siècle en lieu et place de celui du Moyen Âge. Force est de constater qu’il existe encore en 1841 sur cette façade de Notre-Dame de Paris, que d’aucuns trouvent trop massive, une balustrade d’une finesse et d’une élégance à nulle autre pareille, en bon état et dont il ne manque aucun élément. On y admire avec étonnement une procession de trèfles ajourés répondant à ceux de la non moins légère et stupéfiante grande colonnade qui, une vingtaine de mètres plus haut, jette un pont vertigineux entre les deux tours.

Qu’avons-nous aujourd’hui à la place de cet indéniable chef-d’oeuvre démoli à coups de pioche et dont aucune partie n’a été conservée ? Une balustrade composée d’une insipide rangée d’arcatures que Viollet-le-Duc, dans son obsession de conférer à Notre-Dame une unité de style gothique primitif, a cru devoir « rétablir », même si elle n’avait jamais existé. Il s’en justifie ainsi dans une note en bas de page à l’article « balustrade » de son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 2, paru en 1854 : « Cette balustrade est rétablie aujourd’hui sur toute la longueur de la façade, et remplace celle qui avait été refaite au XIVe siècle et qui tombait en ruine ». La photographie nous rend juge aujourd’hui de la sincérité du propos. Honni soit le Moyen Âge et longue vie au XIXe siècle ?

En 1843, en vue de remporter le concours de restauration de Notre-Dame, Lassus et Viollet-le-Duc avaient pourtant écrit au ministre de la Justice et des Cultes : « Dans un semblable travail on ne saurait agir avec trop de prudence et de discrétion ; et nous le disons les premiers, une restauration peut être plus désastreuse pour un monument que les ravages des siècles et les fureurs populaires ! car le temps et les révolutions détruisent, mais n’ajoutent rien. Au contraire, une restauration peut, en ajoutant de nouvelles formes, faire disparaître une foule de vestiges, dont la rareté et l’état de vétusté augmentent même l’intérêt. Dans ce cas, on ne sait vraiment ce qu’il y a de plus à craindre, ou de l’incurie qui laisse tomber à terre ce qui menace ruine, ou de ce zèle ignorant qui ajoute, retranche, complète, et finit par transformer un monument ancien en un monument neuf, dépouillé de tout intérêt historique ».

C’est exactement ce qu’ont fait là les deux restaurateurs si mal nommés : la photographie le prouve, elle semble être venue à point pour les confondre. Devenu seul maître du titanesque chantier après la mort de Lassus en 1857, Viollet-le-Duc laisse derrière lui des « procès-verbaux irrécusables » que l’on néglige de montrer et de commenter alors qu’ils ont tant à nous apprendre, et sur l’homme et sur Notre-Dame de Paris.

Mais, au fait, de quand date la toute première photographie ? Quand doit-on fêter le bicentenaire de cette stupéfiante invention sans laquelle la mémoire de l’humanité serait défaillante ?

Le 16 septembre 1824, Nicéphore Niépce écrivait à son frère Claude :

« Depuis ma dernière lettre j’ai été un peu contrarié par le mauvais temps ; malgré cela, j’ai la satisfaction de pouvoir t’annoncer enfin, qu’à l’aide du perfectionnement de mes procédés je suis parvenu à obtenir un point de vue tel que je pouvais le désirer, et que je n’osais guère pourtant m’en flatter, parce que jusqu’ici je n’avais eu que des résultats fort incomplets. Ce point de vue a été pris de ta chambre du côté du Gras ; et je me suis servi à cet effet de ma plus grande chambre obscure et de ma plus grande pierre. L’image des objets s’y trouve représentée avec une netteté, une fidélité étonnantes, jusque dans ses moindre détails, et avec leurs nuances les plus délicates ».

Dans une communication intitulée À l’origine de la photographie, Nicéphore Niépce, prononcée en grande salle des séances de l’Académie des beaux-arts le 25 juin 2008, Jean-Louis Marignier, chercheur au CNRS et spécialiste de la photographie ancienne, officialisait en ces termes cette date du 16 septembre 1824 comme celle de la naissance de la photographie : « […] donc, dans cette lettre de septembre 1824, on a véritablement l’annonce par Nicéphore de son invention […] ». Ainsi donc, c’est sur une pierre lithographique qu’un point de vue a été fixé de manière pérenne pour la première fois.

Le 10 novembre 2023, à l’occasion de la 26ème édition de Paris Photo, le ministère de la Culture publiait sur son site, et publie encore : « Une nouvelle commande photographique, “Réinventer la photographie”, sera lancée en 2024. Cette commande photographique, menée en partenariat avec le Centre national des arts plastiques (CNAP) permettra à vingt photographes de réaliser un projet inédit autour de l’invention de la photographie, en hommage à Nicéphore Niépce, dans la perspective de la célébration du bicentenaire de la photographie en 2026-2027 ».

Pourquoi une date si approximative ? Parce que la plus ancienne photographie qui nous est parvenue, Le point de vue du Gras, est estimée de ces années-là. Or, Nicéphore Niépce a saisi plusieurs fois ce même point de vue puisqu’il n’a cessé durant des années de vouloir perfectionner son invention, et c’est sur une plaque d’étain polie, et non plus sur une pierre lithographique, que nous distinguons encore aujourd’hui une aile de la maison familiale des Niépce à Saint-Loup-de-Varennes dans le département de Saône-et-Loire. Quant à la toute première épreuve photographique, elle a vite disparu puisque selon le comédien Manuel Bonnet, descendant direct du génial inventeur et auteur de nombreux ouvrages sur son ancêtre, « les pierres dont se servait Nicéphore pour ses photos étaient réutilisées après ponçage ».

Les photographies comme les écrits sont aujourd’hui reproductibles à l’infini. Les deux réunis ont formé l’essentiel de cet article qui n’a d’autre but que d’informer pour élever les consciences. Vous savez maintenant des choses que l’immense majorité ignore, jusqu’à nos élites qui doivent sûrement s’endormir aux séances de l’Académie et dans les cabinets du ministère.

Nous sommes à moins de trois mois de la date anniversaire du bicentenaire de la photographie. Le site de l’édition 2024 de Paris Photo, qui se tiendra en novembre au Grand-Palais alors que Notre-Dame de Paris restaurée s’apprêtera à rouvrir ses portes, n’en dit pas un mot.

Il n’y a rien à dire non plus en 2024 sur Viollet-le-Duc et la photographie.

Philippe Machicote

Lire également Notre-Dame de Paris ou la gloire de Maryvonne de Saint-Pulgent et de Gallimard , Les roses – fanées ? – de Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Paris, la flèche de Viollet-le-Duc est à (sur)charge

*Maj le 03/07/2024 avec la précision que Notre-Dame ouvrir ses portes après l’édition Paris Photo et non durant. Toutes nos excuses à nos lecteurs.