C’est un 30 juin 2017, sur cette plage normande où se déroule le projet, du printemps à l’été. Ce n’est pas encore un évènement rituel, juste une idée, c’est la seconde année. Une plage, un architecte, un imaginaire.

Ceux qui viennent donner leur temps l’offrent à un projet qui n’existe pas. Il y a eu Antoine Grumbach qui passe en voisin, Frank Hammoutène, Patrice Doat, les Jakob et MacFarlane, Michel Cantal-Dupart et Bernard Vaudeville. Sept, peut-être huit. Pas plus. C’est Vaudeville qui suggère d’inviter Paul Andreu… Je n’y crois pas une seconde. Il viendra.

Cet homme au destin fulgurant n’a que 26 ans lorsque, en 1963, jeune polytechnicien et diplômé de l’École des Beaux-Arts, il rejoint Aéroports de Paris (ADP). Il a 29 ans lorsqu’il en devient architecte en chef, chargé de la conception du Terminal 1 du futur aéroport de Roissy, un projet initié par Georges Pompidou alors premier ministre du Président Charles de Gaulle. Un évènement fondateur, vertigineux, qui fabrique une vie.

Lorsqu’il quitte ADP, atteint par la limite d’âge, quarante ans se sont écoulés. Il est libre. Prestigieux. Il a 65 ans. Le monde est ouvert. C’est en 2003. Il entame sa période chinoise… mais pas seulement…

L’architecture lui a déjà tout donné – combien d’aérogares (1), un opéra et deux théâtres (2), un musée (3)… sait-il même le nombre de ses œuvres ? Tant de bonheurs, tant de gloire…

Il faut croire que le destin n’aime pas la ligne droite. Elle se brise le 23 mai 2004 (4).

Plus tard il écrira : « C’est une lumière crue que celle du malheur » (5). Rien d’autre.

Tout est dit en trois mots – une lumière frontale, un quasi-filmage, sans concession, à la Dreyer (6). Dans le cru de cette lumière, il y a le sensible à l’état brut sans le pathos, l’épreuve de la douleur jusqu’à l’aveuglement, quelque chose de l’ordre du mythique – la lame chauffée à blanc qui doit ôter la vue à Michel Strogoff (7) ; le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch (8). Quelque chose de profond et de retenu, qui dit l’insondable de la douleur et aussi l’impuissance et la vulnérabilité des techniques humaines.

Il y a cette lumière braquée qui ne cache rien du désastre. Et le tragique qu’il porte dorénavant sur ses épaules, sur son visage, sur ses yeux éteints mais qui voient toujours.

Il y a aussi pour ceux qui possèdent ce courage et cette résilience, la possibilité de survie. On la surprend au détour de phrases qu’il faut écouter comme des musiques nouvelles et des libertés. Comme des envols. Il faut lire ses mots, les entendre et les voir car un mot est un message, et aussi un objet, une peinture, une musique. Un mot s’entend, se regarde et s’écoute.

Ces mots disent tout de ces années-là. Ils ont changé. Ils sont libres. Écoutons le raconter son musée de la Mer, à Osaka. C’est en 2016.

« C’est un travail sur la vue et la lumière. C’est surtout, mieux qu’aucun de mes projets jusque-là, un objet confié aux éléments naturels, aux heures et aux saisons. Le vent en agitant la mer ou en faisant courir les nuages, le soleil en projetant sur les planchers et sur les murs des lignes changeantes, la pluie en brouillant tout à coup la vue ne cesseront de modifier l’apparence de ce bâtiment, sa couleur, sa transparence ». (9)

« L’art, c’est la possibilité de transformer la douleur en beauté, et par là, de survivre », écrit Kiefer.

Écrire. Dessiner. Peindre.

Il sera là en mai 2018 pour notre première grande exposition, dans la salle des Moulages de la Cité de l’Architecture. Les tirages de son œuvre par lui étroitement contrôlés…

Il ne sera plus là en 2022 lorsque nous présenterons cinq travaux d’architectes (10), dans le grand hall central du Terminal 1 de Roissy, son premier bâtiment, devenu mythique. Cinq images monumentales, collées à même les piles de béton, intimes comme une double peau. (11)

Cette exposition est placée sous l’égide d’une image intrigante, tant elle est forte et inattendue. Pas un portrait mais un geste, un bras tendu, un doigt péremptoire, une volonté non dissimulée. Un cliché incroyablement prenant, inattendu et presque dérangeant tant il est vivant. Pris sur la plage, ce jour-là – Paul Andreu.

Il est temps, sous ce prisme, d’en faire le récit.

Que se passe-t-il donc ce jour de juin 2017 ? Comme chaque fois, c’est la marée qui décide de l’horaire. Il est quinze heures lorsque nous arrivons sur la plage. Selon l’usage déjà instauré, il s’est muni d’une pelle, et dans le terrain humide de l’estran, il trace de longues lignes. Pas un territoire, plutôt un chenal dans les traces des promeneurs. Ce serait un évènement humain, un signe ultime avant la montée des eaux. Un geste de sa main d’architecte, dernier contrôle avant l’incontrôlable.

C’est aussi le réflexe de celui qui disait déjà en 1974 : « Chaque fois que je pense un projet, je ne crée pas une boîte pour y organiser du mouvement mais je conçois les murs en fonction du mouvement que les gens effectueront à l’intérieur ». C’était son discours pour l’inauguration du Terminal 1 de l’aéroport de Roissy.

Quelque chose façonné par les flux humains. Son intuition de toujours, du premier au dernier projet. Sur la plage, il attend l’eau qui ne vient pas, n’obéit pas. Il est triste. Fragile. Fatigué. Nous rentrons.

Son œuvre bâtie est accomplie. Il est passé à autre chose.

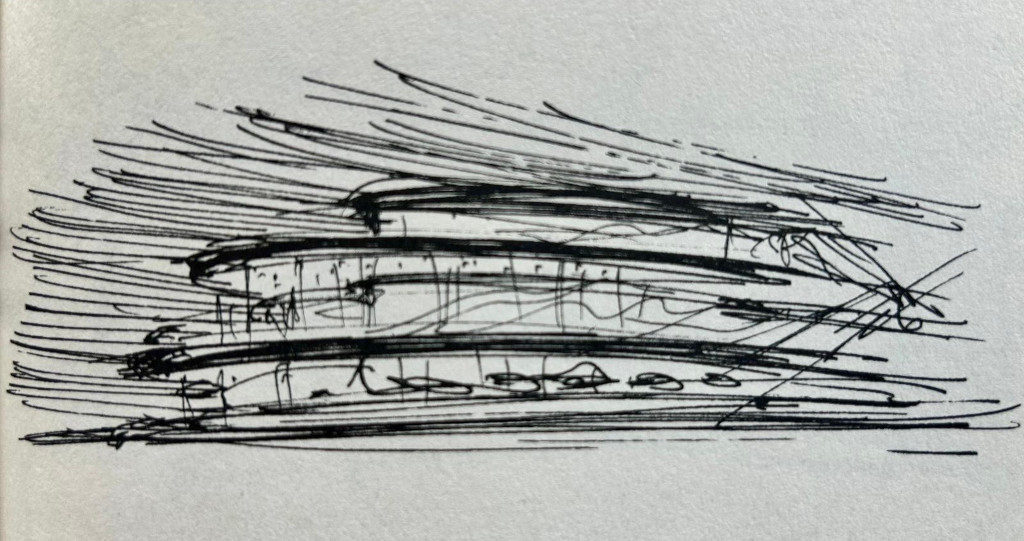

De Roissy à Pékin, d’une aérogare à un opéra, il y a le temps de la jeunesse et celui de la maturité. Mais toujours la nécessité vitale de volumes purs et fluides, de gestes qui font de grandes structures continues. Toujours le dessin qui emporte, libre, fluide… Un dessin qui dit l’eau et le vent…

Il écrit : « Les idées en architecture ne se transportent pas d’un lieu à l’autre comme des objets… elles sont plutôt semblables à ces plantes qui ne se développent pas tout à fait de la même manière quand on les change de sol et de climat ». (12)

Du ciel à la scène, d’une aérogare à un opéra, Andreu raconte chaque fois l’expérience du parcours, des circulations, des mouvements humains. Que Roissy 1 se déploie autour d’un cylindre de béton creux et monumental autour duquel rayonnent des satellites ; que Pékin se pose comme un ovoïde de verre et de titane sur un plan d’eau, c’est chaque fois le dessin d’une même nécessité qui exige la beauté d’un geste. Un style, quoiqu’il en dise. Entre les deux, trente ans.

De la plage, il revient déçu mais il refuse l’impasse. Il attend la nouvelle marée. Retour sur le sable en toute fin de journée. Ce sera la deuxième tentative.

Parmi les plus de mille pages de mes lectures je recherche ses mots. Je retrouve sa présentation de l’aéroport de Shanghai-Pudong : « Ma première réflexion, celle qui nous a guidés tout au long de notre travail a été avant tout celle-ci : la nature doit s’y inscrire. Ce que nous avons voulu, c’est intégrer, dans une seule pensée, et dès le début de l’étude, la recherche d’un équilibre entre la technique et la nature, pour apprendre à bien utiliser le terrain, comme cela a toujours été fait, avec économie mais aussi avec générosité, en mélangeant le grand et le petit, le proche et le lointain, l’utile et le symbolique ». (13)

Je ne peux pas trouver mieux pour expliquer ce qui se passe en cette fin d’après-midi, sur cette plage. Ce que je prends à cette époque pour un second échec qui produit néanmoins une très belle image est de ma part un contresens.

Nous arrivons sur la plage à marée descendante quand le territoire est encore gorgé d’eau, et que l’estran ressemble à une géographie improvisée.

Je reprends ses mots :

« Agir dans le territoire saturé d’eau, alternativement abandonné et repris, à la fin, délaissé. Les pelletées ne s’y défont pas, on peut les lancer, loin encore plus loin, il faut au moins trois retours de l’eau pour les désagréger. Cela devient un jeu de chutes sonores et d’éclaboussures, de moins en moins réfléchi, de plus en plus physique et joyeux. L’eau et le soleil coopèrent ». (14)

Monsieur l’Architecte, la leçon est magistrale et magnifique.

MERCI.

Tina Bloch

Retrouver toutes les Chroniques de sable

(1) Aéroports construits : Roissy, Abu Dhabi, Jakarta, Le Caire (détruit), Nice, Bordeaux, Shanghai (Pudong), Téhéran, Sanya, Pointe-à-Pitre, Santiago du Chili.

(2) Opéra de Pékin 2007, Centre des arts orientaux de Shanghai 2004, Centre cultural de Jian 2013

(3) Musée maritime d’Osaka 2000.

(4) Effondrement d’une partie du hall 2E de Roissy 2 le 23 mai 2004. Paul Andreu ne sera pas jugé responsable.

(5) « Archi-mémoires: entre l’art et la science, la création ». Paul Andreu. Ed Odile Jacob 2013

(6) Carl Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc, film muet de 1928 où la douleur est exposée sans fard comme sous un projecteur brutal

(7) Michel Strogoff roman de Jules Verne 1876. Courrier du tsar, Strogoff est capturé par un traître qui lui brûle les yeux avec la lame d’un sabre chauffé à blanc. Mais Strogoff pleure et ses larmes ont protégé ses yeux.

(8) Carré blanc sur fond blanc. Malevitch. 1918.

(9) « Deux lettres à un jeune architecte », Paul Andreu ed Fata Morgana 2016

(10) Les travaux sur le sable présentés à Roissy 1 sont ceux de Bernard Desmoulins, Jacques Rougerie, Hugh Dutton, Charles-Henri Tachon, et Much Untertrifaller.

(11) Scénographie Dominique Châtelet architecte

(12) « Deux lettres à un jeune architecte », Paul Andreu ed Fata Morgana 2016

(13) Présentation de l’aeroport de Shanghai-Pudong 1996 in « Faire et refaire ». Paul Andreu 2021 Alma éditeur

(14) Archisable Tina Bloch (Dassault) + Michel Trehet photographe. Editions Xavier Barral 2018