À Sallanches (Haute-Savoie), LINK Architectes + DLD architectes ont livré en 2025, pour la ville maître d’ouvrage, une école de musique, danse et théâtre. Surface : 1 458 m². Coût : n.c. Communiqué.

La situation du projet, implanté sur la vaste plaine glaciaire parcourue par l’Arve et encadrée par la chaîne des Aravis et le massif du Giffre, l’inscrit d’emblée dans un territoire puissant qui a façonné l’organisation de Sallanches.

Entre la ville constituée au sud et les terres agricoles au nord, le site du Rosay se présente aujourd’hui comme un ensemble hétérogène. Le grand paysage, spectaculaire et fertile en imaginaires, contraste avec un premier plan marqué par les maux du périurbain : vastes emprises non bâties consacrées à l’automobile et bâti composite mêlant logements, équipements et commerces de gabarits disparates.

Pour exister dans ce paysage d’ « entre‑deux », le projet adopte une figure géométrique simple qui rétablit des relations claires et apaisées avec son environnement :

– il prolonge le parking du gymnase au nord afin d’articuler les deux équipements ;

– il se tient en retrait de la route départementale à l’ouest pour se prémunir des nuisances et ménager un jardin tampon ;

– il renforce, au sud, un axe piéton transversal à la vallée ;

– il libère, à l’est, une vaste prairie‑parvis végétal entre le cinéma, le gymnase et la nouvelle école de musique, danse et théâtre.

Ainsi, l’EMDT s’ajoute comme une nouvelle pièce dans ce paysage d’objets autonomes, tout en visant à articuler, prolonger et qualifier ce qui l’entoure.

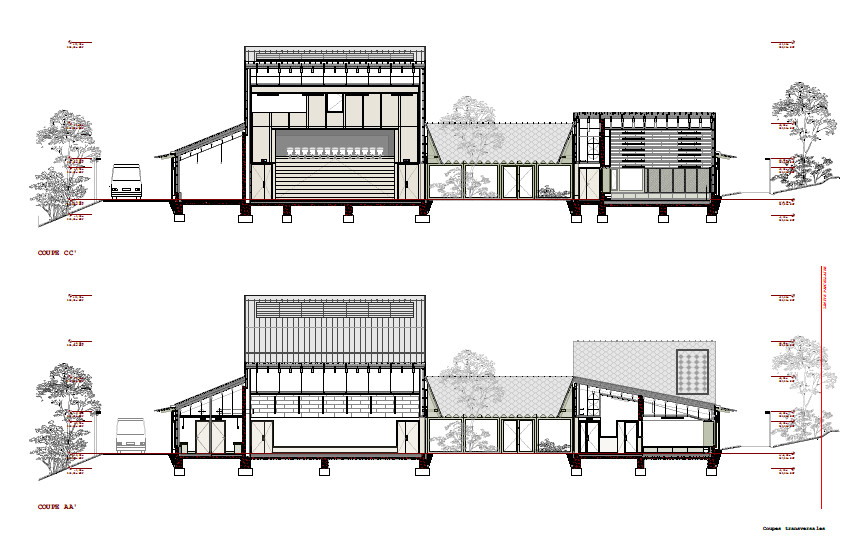

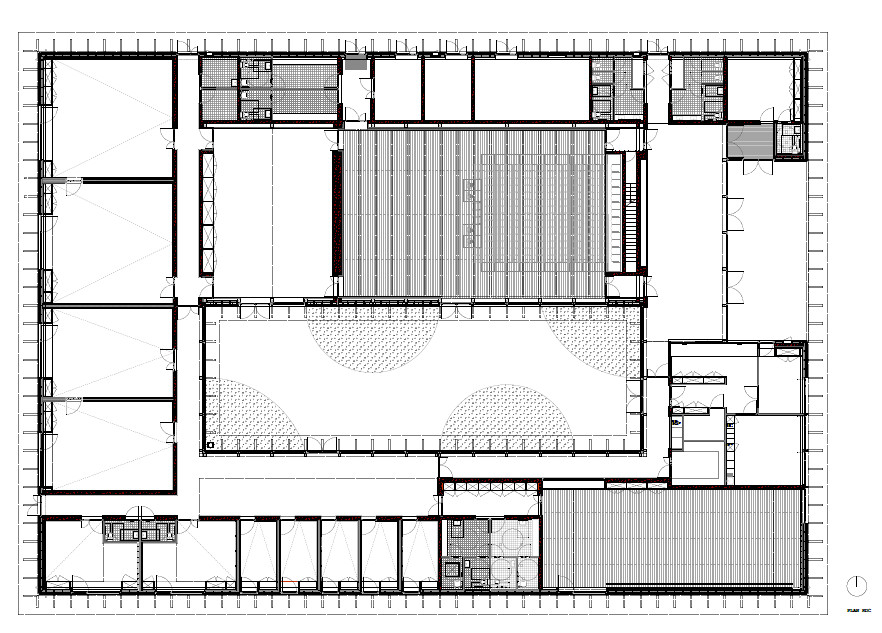

Conçue comme un outil pédagogique dédié à l’apprentissage, à la pratique et à la diffusion artistique, l’école se déploie de plain‑pied pour faciliter les liaisons entre les entités fonctionnelles et multiplier les rencontres favorisant les synergies créatives.

Les unités du programme – salles de pratiques musicales, salle de théâtre, salle de danse, auditorium, bureaux – s’organisent en couronne autour d’un patio central. Depuis les circulations, le regard traverse la cour et dévoile l’ensemble des espaces. Ce patio, qui éclaire et amplifie les distributions, offre un lieu d’appropriation supplémentaire, extérieur mais protégé, utilisable au quotidien comme lors des représentations.

Le contexte immédiat s’efface alors, ne laissant apparaître que la silhouette des massifs découpant le ciel. Le projet se recentre, se condense et rassemble en son sein, tout en s’ouvrant au spectacle des montagnes.

Introverti et extraverti à la fois, le plan instaure une hiérarchie des relations au paysage : les pièces majeures (auditorium, salle d’orchestre, patio) occupent le cœur du bâtiment et s’orientent vers les cimes, tandis que la couronne périphérique — salles de pratique, hall, locaux techniques — met les usages en relation avec l’environnement immédiat. À l’intérieur comme à l’extérieur, les perspectives se croisent ; les différentes pratiques se donnent à voir.

Le bâtiment affirme une identité singulière au sein de son site. Il ne cherche pas à s’aligner sur le caractère des constructions voisines, mais plutôt à entrer en résonance avec le paysage naturel en arrière-plan. Son architecture se compose d’un socle horizontal bardé de bois, teinté d’un saturateur vert qui l’ancre dans la végétation environnante.

Au-dessus de ce socle, la couverture se déploie comme une vaste feuille de zinc, qui se plie et se déplie selon les besoins des volumes intérieurs. Cette toiture, expressive tant par ses motifs que par sa géométrie et sa mise en œuvre, dessine une silhouette où les angles, les lumières et les lignes dialoguent avec les crêtes montagneuses alentour.

Par ses teintes et ses formes, le bâtiment établit une relation subtile avec le paysage. En même temps, il revendique son statut d’équipement public à l’échelle de la ville, notamment grâce à son généreux porche. Celui-ci prolonge symboliquement l’espace public sous la couverture, affirmant ainsi les valeurs d’accueil et d’ouverture que souhaite porter cet édifice à destination des habitants.

À l’exception de quelques voiles contreventant et d’une assise structurelle en béton, l’ensemble de la construction est réalisé en bois. Ce matériau, ressource locale, a été sélectionné avec l’exigence partagée — par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage — d’une labellisation Bois des Alpes, garantissant sa provenance régionale et la qualité de sa filière.

Le projet intègre également des ambitions énergétiques durables en recourant à la géothermie. Une pompe à chaleur sur champ de six sondes géothermiques a été mise en place pour couvrir les besoins énergétiques du bâtiment, assurant ainsi un fonctionnement à la fois performant et respectueux de l’environnement.

Dès la phase concours, le choix d’une couverture en écailles de zinc s’est imposé afin de conférer aux surfaces une texture et une vibration singulières. Ce matériau est ici réinterprété non comme une peau continue, mais comme un motif, un élément structurant à une échelle sensible et lisible.

Initialement décliné sous forme de losanges — ou de doubles triangles — ce motif devient un fil conducteur à travers tout le projet. Il est mobilisé non seulement pour sa dimension formelle et narrative, mais aussi comme réponse à des enjeux techniques. Ainsi, les caissons en contreplaqué de l’auditorium et les géométries de plafonds dans les salles de pratique reprennent cette figure pour répondre aux exigences acoustiques. À l’extérieur, les rives de toiture en zinc à joint debout adoptent une découpe festonnée, réglée sur le pas des feuilles de zinc, projetant une ombre vibrante qui anime les façades.

Le bardage, stratifié en couches ordonnées, encadre les ouvertures selon un rythme crénelé évoquant les découpes ornementales des palines savoyardes. Même les supports triangulaires des barres de danse, démultipliés par le jeu des miroirs, font réapparaître ce losange devenu un motif courant, presque rituel.

Ce motif, loin d’être un simple ornement, devient le prétexte d’une attention portée à chaque détail du projet — un langage qui relie, raconte et structure.