À Paris (Ve), Campus Buffon, pour le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et la Direction du Patrimoine Immobilier / Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP) maîtres d’ouvrage, l’agence Lemoal Lemoal (Christophe et Jesse Lemoal) a livré en 2025 la régénération de l’Orangerie du MNHN. Surface : 1 600 m² SDP. Coût : 2,50 M€ HT. Communiqué.

Face à l’urgence écologique et au ralentissement des constructions neuves, la régénération de l’Orangerie s’inscrit dans une démarche nécessaire : celle d’une architecture du soin, de l’attention portée à l’existant, et non plus de la seule production. Ce projet assume une posture d’empathie avec le bâti, dans la lignée des réflexions contemporaines qui réinterrogent le rôle de l’architecte : non plus bâtisseur de formes mais artisan de continuités.

Un lieu scientifique aux usages multiples

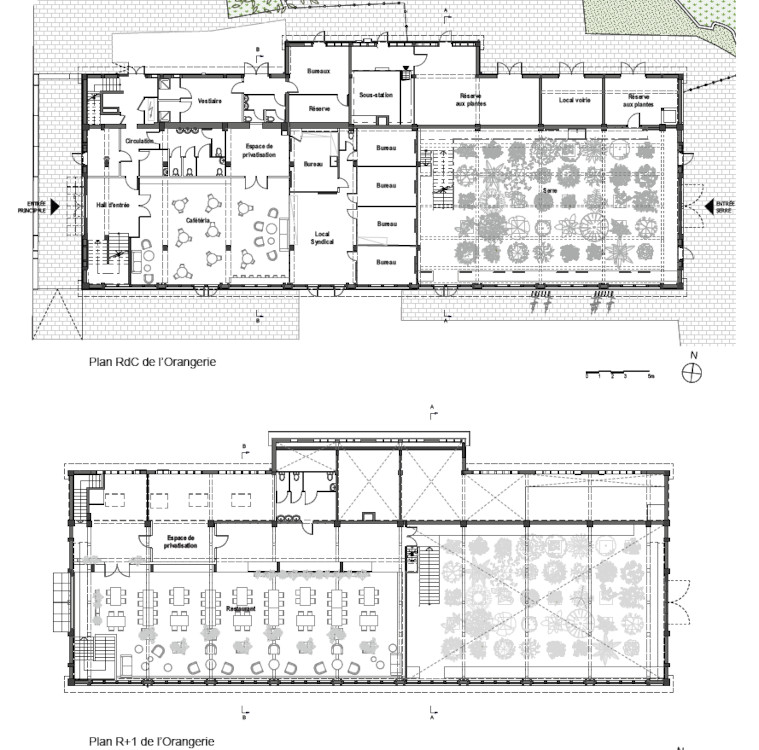

Au cœur de l’îlot Buffon-Poliveau – campus scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), à Paris – l’Orangerie poursuit sa mission au service du vivant et de ceux qui l’étudient. Située en lisière du Jardin des Plantes, l’Orangerie s’inscrit dans un écosystème dense et actif, où se côtoient chaque jour plus de 2 000 chercheurs, étudiants, jardiniers, techniciens et personnels administratifs. Depuis sa construction dans les années 1930, la grande serre de l’Orangerie accueille chaque hiver les végétaux les plus fragiles des collections botaniques du Muséum. Depuis les années 1970, l’Orangerie ne se limite plus à sa fonction d’hivernage des végétaux : une cantine y a été aménagée pour les usagers du campus.

Un héritage architectural singulier

Le bâtiment de l’Orangerie est une œuvre de l’architecte Emmanuel Pontremoli – alors Architecte en chef du MNHN – et réalisée par les frères Perret. Il incarne les premiers pas de l’architecture du béton armé en France, dans une composition rigoureuse mêlant structure apparente, remplissage en briques de terre cuite et façades vitrées. Sa charpente intégralement réalisée en béton préfabriqué, jusqu’aux chevrons et chéneaux, témoigne d’un rationalisme constructif, qui confère au bâtiment une identité forte et une élégance fonctionnelle.

Penser la régénération

Trop récents pour être protégés ? Trop anciens pour rester performants ? C’est le sort de nombreux édifices du XXᵉ siècle, remarquables mais invisibles, faute de reconnaissance patrimoniale. L’Orangerie du Muséum national d’Histoire naturelle en est un exemple : infrastructure fonctionnelle et discrète, sans label ni protection, longtemps délaissée mais porteuse d’une valeur architecturale d’exception. Alors, de quelle manière sauvegarder ce patrimoine du XXe ?

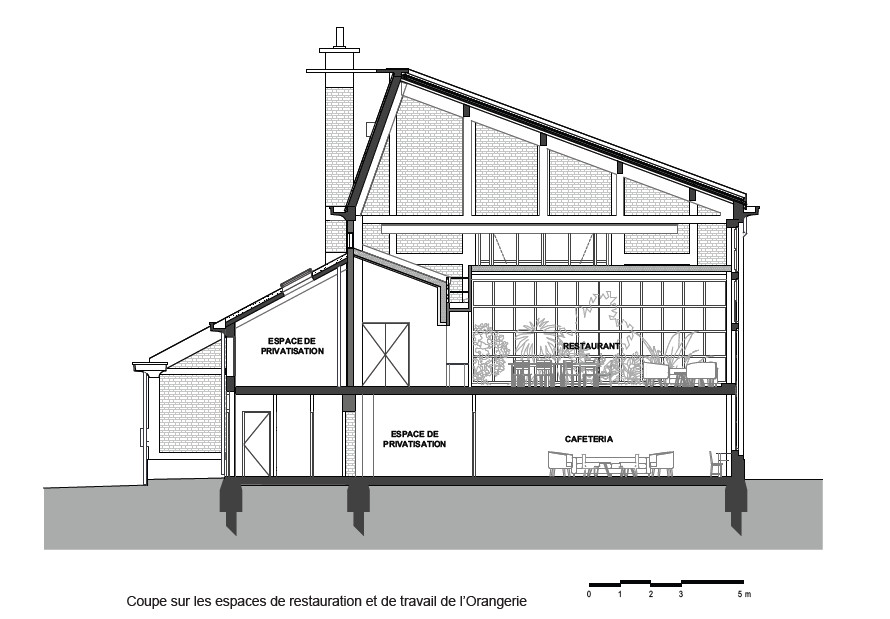

La démarche de régénération a ainsi associé rénovation et évolution programmatique, en transformant l’ancienne cantine de l’îlot Buffon en un nouveau lieu de vie mieux adapté aux rythmes de travail actuels et futurs des usagers du campus. Ouvert tout au long de la journée, ce nouveau lieu multifonctionnel accueille désormais un espace de restauration avec des frigos connectés, une cafétéria, un espace « salon », et des salles de réunion privatisables. Les autres espaces de l’Orangerie – la serre, les réserves aux plantes, le local syndical et les locaux de maintenance – déjà présents et en fonctionnement avant le projet, ont été rénovés.

L’ambition n’a pas été de figer l’Orangerie dans son état d’origine mais de préserver ce qui fait sa singularité, tout en l’adaptant aux usages contemporains. Chaque choix engage une forme de responsabilité : intervenir sans trahir, modifier sans effacer. Cette tension permanente demande une lecture fine du bâti existant, une compréhension de ses qualités, mais aussi une capacité à projeter ses usages dans le temps. Penser « l’entretien » comme un projet à part entière, l’adaptation comme un acte créatif, et la transformation comme une preuve de soin. C’est ainsi que l’architecture peut s’inscrire dans le temps long, cultiver des continuités plutôt que des ruptures, et promouvoir un projet attentif, pensé non pour marquer, mais pour prolonger.

C’est dans ce sens que le projet s’inscrit dans une démarche de régénération : régénérer un bâtiment, c’est le remettre en capacité de durer, en lui insufflant une nouvelle énergie. Dans un monde traversé par les incertitudes politiques, sociales et climatiques, la régénération de notre patrimoine bâti prend une résonance particulière : elle affirme la nécessité pour l’architecture d’être un repère de stabilité, une ressource vivante, solide et pérenne, capable de traverser les époques.