À Paris (XVIIIe), pour Emmaüs Habitat maîtrise d’ouvrage, SOA architectes (Augustin Rosensthiel) a livré en 2025 la construction de 44 logements et d’une salle de vente. Surface : 1 150 m² SDP. Coût : 3,20 M€. Communiqué.

L’histoire mystérieuse d’une pièce manquante

L’opération de la rue Eugène Sue et de la rue Simart marque sans aucun doute la plus vaste figure haussmannienne de Paris. Ce quadruple îlot qui porte le nom « d’opération de Clignancourt », a été constitué en 1880 à l’initiative de l’architecte Paul-Casimir Fouquiau qui prit une part importante dans les opérations immobilières menées à Paris à la fin du XIXe siècle.

Ce grand projet qui totalise 74 bâtiments, 64 parcelles et une emprise d’1,6 ha s’efforce de démontrer la capacité de la libre entreprise à procurer un logement aux plus modestes. Il permet alors de loger à bon marché près de mille ouvriers. Les immeubles de cinq étages (plus un étage sous comble), ont tous été bâtis d’après les plans fournis par l’agence de Fouquiau : le lotissement est totalement homogène.

On peut cependant distinguer une demi-douzaine de compositions types de façades qui alternent de façon régulière le long des rues du lotissement. L’ensemble des parcelles est acquis par la société de Fouquiau, à l’exception de la parcelle du projet qui appartient à la commune de Paris.

Au tournant du XXe siècle, le terrain est bâti pour un modeste hôtel de 35 chambres, « l’Hôtel du quartier neuf ». Sur le plan constructif, les immeubles du lotissement sont bâtis en pierres massives à longueur libre, contrairement aux immeubles haussmanniens plus prestigieux, où l’ensemble des pierres est appareillé selon des lignes régulières de composition et des ornementations sculptées.

Une interprétation contemporaine de l’élégance Haussmannienne

La sobriété qui émane de l’établissement Emmaüs et les objectifs de la ville de Paris en matière de construction écologique ont conduit vers un travail d’interprétation de l’immeuble haussmannien dans une version épurée et frugale. Cette démarche s’inscrit dans une approche où l’économie de ressources dépasse le stade de performance pour devenir une expression architecturale nouvelle.

Le retour de la pierre massive parmi les solutions de murs porteurs pose en effet la question du renouvellement contemporain de son langage architectural. Tel a été le cas à l’après-guerre, avec de nombreux projets de logements parisiens situés à l’ouest, le long de la rive droite. Dépassant largement les 6 étages, l’expression brute des appareillages de pierre relève d’une forme de stéréotomie élémentaire, où l’élargissement des baies impliquant des linteaux béton se développe comme pour rendre la pierre massive plus moderne.

Nombre d’opérations récentes se sont également engagées dans un travail sur la pierre porteuse qui s’approche, à bien des égards, de celui des dispositifs de préfabrication en béton, mettant en avant la pierre comme objet, porteur d’un linteau métal ou béton, capable de soutenir une large baie. Le contexte architectural très fort de l’îlot Clignancourt et de ses façades, combiné à la volonté d’employer la pierre porteuse de la façon la plus simple, poussera à conserver les linteaux et les balcons en pierre, tout en cherchant à exprimer le mur comme objet plutôt que la pierre.

Ici, les pierres sont taillées à l’économie, l’appareillage est libre et ce sont simplement les engravures qui passent au premier plan. L’enjeu est de fondre le calepinage irrégulier des pierres dans le dessin géométrique des bossages, colonnes et demi-colonnes, pilastres, chapiteaux, encadrements et corniches.

Ces réflexions ont conduit à composer le projet à partir de pierres franciliennes (tendres pour le corps, dures pour le socle), de format et de longueur libres. Ce principe est très avantageux et économique pour les carriers qui peuvent optimiser leurs coupes librement.

Le langage ornemental haussmannien est ramené à l’essentiel par un jeu de simples engravures à la scie : engravures horizontales pour les bossages du socle et de l’entresol, engravures verticales pour le corps. L’espacement de 11 cm des lignes engravées reprend la valeur minimale de composition des demi-colonnes de la façade type de l’îlot Clignancourt. Les menuiseries conservent proportions et matérialité mais gagnent en apport lumineux par l’absence de recoupement. Les garde-corps, éléments haussmanniens complexes aux lignes courbes et végétales, sont recentrés aux deux directions diagonales d’une simple maille métallique.

La porte d’entrée, comme la façade reprend, par de simples jointures, les lignes de composition. Enfin, la devanture du commerce est ramenée à sa forme la plus abstraite, avec des pans de verre collés directement rapportés au contact de la pierre.

La proposition architecturale procède moins d’une tentative de renouvellement du style haussmannien (comme on a pu le faire en matière de design avec la colonne Morris ou les kiosques à journaux), que d’une recherche de simplification d’une architecture indigène, c’est-à-dire complètement inscrite dans son histoire urbaine et dans ses ressources géographiques.

Structure bois et béton de chanvre

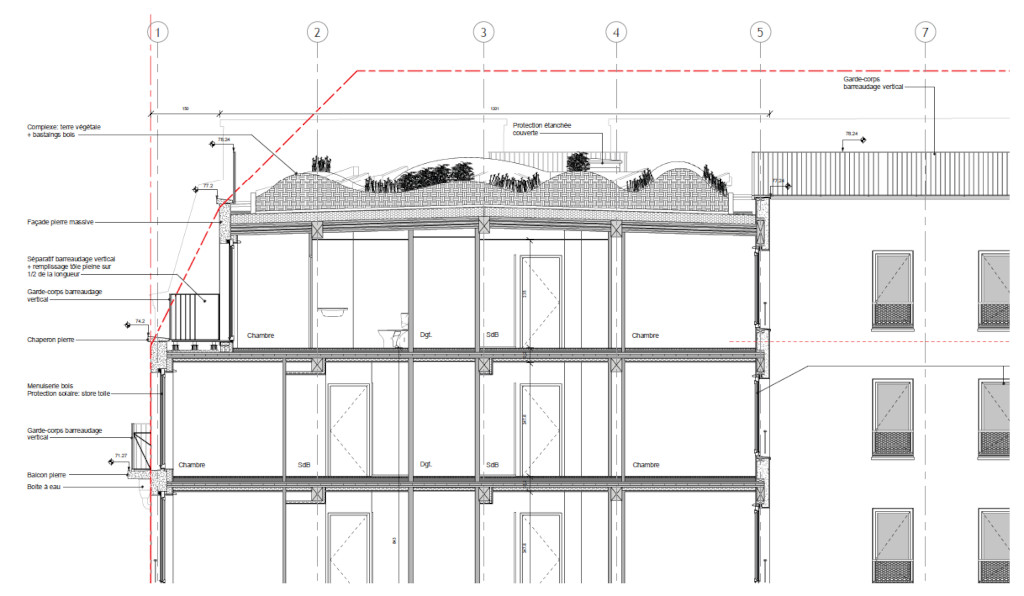

Le choix constructif structurel du projet poursuit cette idée d’interprétation contemporaine du projet haussmannien, qui se caractérise par une façade sur rue en pierre porteuse, une façade sur cour en tout-venant (le plus souvent en brique + plâtre) et par des planchers bois portés en rive et un noyau de contreventement, le tout en liaison sèche essentiellement.

Le projet reprend ces principes : la façade arrière est conçue en FOB remplis de béton de chanvre et les planchers, en CLT de 13 cm, sont repris en rive sur la pierre, par une structure poteau-poutre bois et par le noyau. Les isolants sont biosourcés avec une laine de bois côté pierre et 26 cm de chanvre revêtus d’un enduit chaux-sable côté cour.

Une architecture intérieure dédiée aux usagers

Le projet est pensé pour offrir les meilleurs outils possibles aux membres de la communauté Emmaüs, leur permettant ainsi de s’adapter à des situations diverses de manière efficace et pratique. Un plan flexible et des dispositifs accompagnent le bon fonctionnement quotidien. Les matériaux et la disposition des espaces et des équipements techniques sont pensés pour alléger au maximum l’entretien des locaux.

La boutique : Le rez-de-chaussée propose des volumes polyvalents, articulés autour d’un noyau central. L’espace de vente est conçu pour être à la fois le plus grand possible et traversant. Son aménagement est facilité par un minimum d’éléments structurels. Il offre une vitrine généreuse sur la rue.

Les communs : Dans les étages, l’environnement se veut avant tout pratique et convivial pour les Compagnons et les personnes de passage. Les courettes permettent un éclairage naturel des paliers. Les locaux communs sont principalement implantés au premier étage et regroupés selon leurs usages : repas/salon/laverie,cuisine/réserve/économat/chambre de passage/sanitaire. La grande salle pour prendre les repas est le lieu principal de rencontres et d’échanges entre les Compagnons. Comme la salle de vente du rez-de-chaussée, la salle commune est, elle aussi, traversante, entre la rue et la cour, afin d’offrir une richesse d’ensoleillement et une meilleure ventilation naturelle.

Les logements : Les logements s’organisent autour d’une circulation centrale éclairée naturellement qui dessert neuf habitations de surfaces équivalentes dont une, plus grande, accessible aux personnes à mobilité réduite. De manière générale, les pièces humides s’implantent autour du noyau de circulation pour laisser se dérouler les pièces de vie sur la façade. L’ensemble des logements profite d’une salle d’eau et d’un placard intégré.

Photos @Camille Gharbi @Laurent Nguyen