Dans « The Brutalist », l’architecture sert d’appât intellectuel et honorable pour un propos indigne. Que prétend questionner ce film ? La Shoah… l’Architecture… l’une après l’autre ? Les deux à la fois ? Ainsi s’enclenche l’imposture et la mécanique du glauque.

Il aura fallu à Steven Spielberg 3 heures et 15 minutes de film en 1993 pour raconter en noir et blanc l’histoire vraie d’Oskar Schindler (1), l’industriel allemand, membre du parti nazi au début de la guerre, qui sauva 1 200 Juifs pendant la Shoah en les employant et en les cachant dans son usine. Le film est inscrit au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour son importance culturelle, historique et esthétique. La dernière scène montre une foule immense qui grandit jusqu’à saturer l’écran. Ce sont les descendants des Juifs de Schindler. C’est aussi la seule scène du film en couleur – la vie. Schindler, qui a fini sa vie en Israël est devenu un « Juste parmi les nations ». (2)

Il aura fallu en 2024, 3 heures et 30 minutes de film pour seulement 34 jours de tournage (dont un entracte, c’est chic, ça sent le vrai grand film) à l’acteur et réalisateur américain Brady Corbet, né en 1988, pour inventer « The Brutalist », une imposture à tous les niveaux – la Shoah et l’Architecture – et cependant récompensée par le lion d’argent de la meilleure réalisation à la Mostra de Venise 2024.

Imposture ? Voici pourquoi !

« The Brutalist » n’est pas une fable, qui autoriserait la licence poétique comme le beau film de Roberto Benigni, 1997 – « La vita é bella » – l’histoire d’un père juif déporté avec son fils qui invente un jeu pour lui épargner la réalité du camp de concentration nazi.

Ce n’est pas non plus un documentaire, puisque Corbet, tout en prétendant s’inspirer de Marcel Breuer (3), invente des personnages, dont le héros architecte, trafique le vrai et choisit de s’appuyer sur des erreurs ou des mensonges de la première à la dernière minute.

Alors, que prétend questionner ce film ? La Shoah… l’Architecture… l’une après l’autre ? Les deux à la fois ?

Ainsi s’enclenche la mécanique du glauque.

Elle commence avec les mensonges…

Corbet a nié toute reconstitution historique et prétend n’avoir envisagé que l’angle du trauma. Mais quel trauma ?

Le film commence au moment précis de la sortie d’un camp de concentration non nommé, d’où Lazlo Toth le héros architecte sort très correctement vêtu, pardessus compris et très correctement nourri, pour embarquer sur un cargo qui va l’emmener aux USA, vers la liberté, où sa préoccupation pendant le voyage ne sera donc pas de manger mais de s’acheter de l’héroïne… Oublier dirait-il, mais même cela, il ne le dira pas…

Je ne souhaite pas ajouter à l’imposture et à l’indécence des images de douleur. Il y a justement un endroit où seule l’écriture est tenable, parce qu’elle laisse à l’imaginaire de chacun la possibilité de se dérober. Je ne produirai donc pas les images d’archives témoignant de l’état des survivants de la Shoah. Elles existent.

Je me contenterai de rapporter les mots de Marguerite Duras, écrits au retour de Robert Antelme, son vrai mari, rescapé du vrai Dachau:

« Je le regarde et je ne comprends pas. Ce n’est pas un homme, ce n’est même pas un squelette. C’est un visage sur un corps sans forme. Le corps n’a plus d’âge. Il est gris. La peau colle aux os. Il sent la mort. Et pourtant il est vivant ».

Ces lignes sont extraites de La Douleur. (4) Robert Antelme fut interné en août 1944 au camp de Buchenwald puis déplacé à Dachau et libéré en mai 1945. Il écrivit L’Espèce humaine en 1947 pour en témoigner.

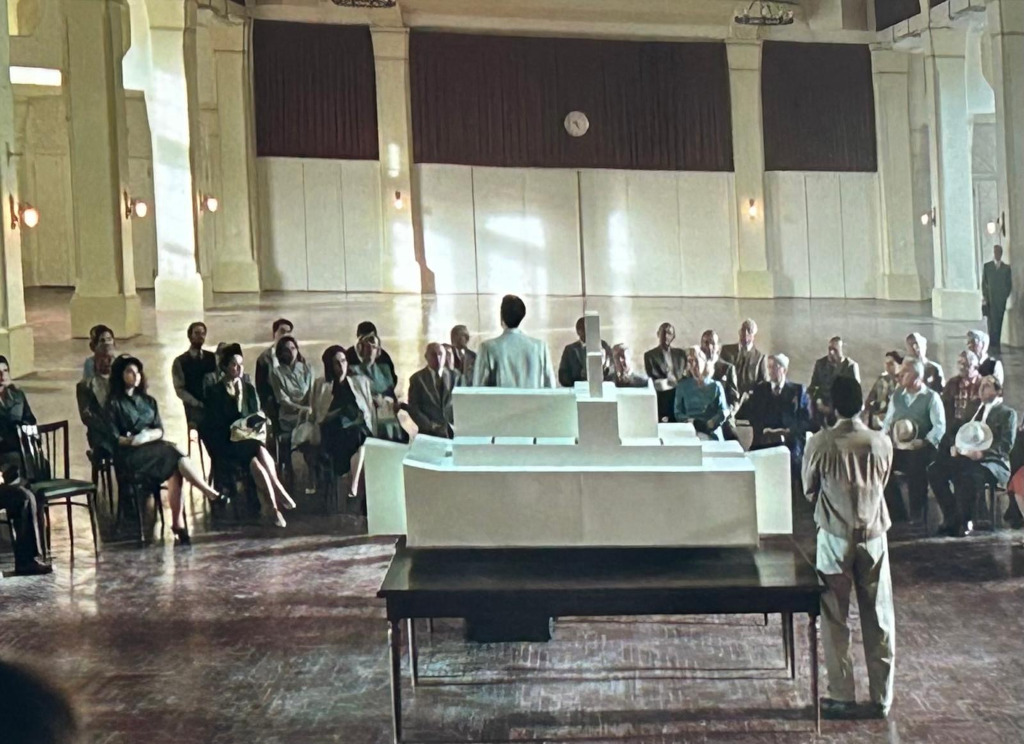

Trois heures trente plus tard « The Brutalist » s’achèvera en apothéose tragi-comique – à la supposée première Biennale d’Architecture de Venise, où Toth, l’architecte anti-héros reçoit Grand Prix, hommages et reconnaissance dans son fauteuil d’hémiplégique pour une architecture dont le spectateur n’aura entrevu que des fantômes de maquettes sommaires. C’est à cette occasion que les lieux de la Shoah sont officiellement nommés, par le truchement de la nièce en gloire juchée sur ses talons – Buchenwald pour lui, Dachau pour elle. Rien de moins. Caution rejetée.

Dans la réalité, la première Biennale de Venise eut lieu en 1980 sur le thème de « La présence du passé », dont le clou n’était ni Toth ni le Brutalisme ni la Shoah mais la célèbre « Strada Novissima », une rue fictive composée de vingt façades postmodernes réalisées par le gratin des architectes internationaux dont Venturi & Scott Brown, Graves, Gehry, Bofill, Hollein, Koolhaas, Rossi etc… une façade ironique et symbolique.

Architecture ou Shoah… comment choisir ? Tout est tentant ? Après avoir convoqué Dachau et Buchenwald, le film manque sérieusement de caution architecture…

Corbet dit avoir consulté Jean-Louis Cohen (5), ce qui doit être traduit par : Corbet aurait demandé à Cohen s’il existait un architecte européen juif déporté ou rescapé de la guerre qui aurait, avant ou après, eu une grande carrière américaine… Réponse de Cohen : « je n’en connais pas ». La prétendue collaboration de l’éminent historien, si peu crédible au regard de ce qui est montré dans le film, c’est-à-dire rien, sinon une bibliothèque aux faux airs d’Aalto et une pseudo maquette, s’est traduite par un ‘Thank you to Jean-Louis Cohen’ au générique pour la non réponse. Dire à Corbet que deux clics auraient suffi à le renseigner mais lui aurait manqué la fausse caution très remarquée du ‘Thank You Mr. Cohen’ dont le prestige valait de l’or. Good choice Mister Corbet ! Comme on dit aujourd’hui, ça l’a fait. Applaudissements de la galerie.

Ainsi est arrivé Breuer, vrai architecte, mort en 1981, son béton et sa croix…, dont Corbet s’inspire officiellement et qui n’est plus là pour s’énerver.

Pourquoi ? Comme le Toth (6) de Corbet, Marcel Breuer est un architecte juif hongrois, formé au Bauhaus. Jusqu’ici bonne pioche… Mais Breuer, fuyant le nazisme, s’installe aux États Unis dès 1937 et collabore avec Gropius à la Gropius & Breuer Architectural Office.

Mauvais timing donc mais Corbet n’est pas exigeant et puis Breuer aime le béton et, vraie chance pour Corbet, pas de camp, ni Dachau ni Buchenwald, mais cette église dans le Minnesota construite au début des années ‘60, St John’s Abbey à Collegeville.

C’est une très grande croix percée dans le mur de béton très précisément orientée pour contrôler l’angle de la lumière, derrière l’autel. Exactement ce qu’il faut. Il prend. L’affaire est dans le sac.

Retour à Venise à la Biennale hommage à Toth… et tout s’effondre comme un château de cartes viciées.

Toth, selon sa nièce, aurait conçu l’église selon les mesures des cellules de Buchenwald. Mais le camp de CONCENTRATION de Buchenwald était organisé en baraquements collectifs surpeuplés, plus de 1 000 détenus par bloc. Les prisonniers y étaient entassés par catégories – politiques, résistants, homosexuels, juifs. Pas de petites cellules, Mister Corbet. Too bad. Vous n’êtes pas, vous ne serez jamais crédible.

C’est sur cette chaîne de mensonges sur des sujets insoutenables que s’élabore la mécanique du glauque, qui commence par des signes stigmates.

Le nez. Long. Busqué ne suffit pas. Il faut plus encore, le nez est un nez de douleur, cassé, cassé dans une sale histoire. Des gros plans du nez, un nez obsession, un signal, une identité – des synonymes…

Ce nez de Toth diffuse un mal d’être comme un poison qui perfuse et corrompt tout.

Toth rend mauvais le gentil cousin converti qui l’a recueilli. Il rend mauvaise la femme du cousin, une chrétienne qui a pourtant épousé un juif mais raconte une (fausse) histoire de drague qui le fait chasser. Il rend mauvais le riche industriel pour qui il a dessiné une bibliothèque qui escamote les livres derrière un système de hauts panneaux pivotant, qui pourtant lui passera une autre commande.

Toth porte le chaos. Sa modernité est l’alibi qui tue tout, la lumière, les livres, la famille, l’architecture, associée à son glauque.

Toth n’a plus de désir. Ne fait pas l’amour à sa femme paralysée par les famines subies pendant la guerre qui s’enfonce dans les fantasmes. Ne sait pas soigner sa femme paralysée qui hurle de douleur et de non-amour… sinon en lui injectant sa drogue. Elle manque d’en mourir.

Normal. Toth porte un nom de mort. Toth porte la mort.

Pourtant la commande de ses rêves est bien arrivée. Quatre bâtiments de béton sur une colline pour faire l’Institut, dont une bibliothèque, et l’église. Quatre bâtiments brutalistes. Le commanditaire est le même. L’architecte est le même.

Mais dans les carrières de Carrare où il va choisir le marbre de l’autel, l’histoire bascule dans un tunnel. L’endroit est d’une force inouïe, brutale comme la pierre arrachée. L’acte a lieu sans aucun signe avant-coureur. L’acte et la scène de crime sont à l’unisson dans l’horreur. L’industriel commanditaire trouve Toth à terre,allongé ivre ou drogué ou les deux. Entre deux eaux. On voit l’homme défaire sa ceinture, la scène est floue, le filmage est comme incertain. L’homme inflige à Toth LA SODOMIE. Toth ne se défend pas. Ne crie pas. Ne bouge pas. Il est mort. C’est une scène de meurtre symbolique. Atroce. Entérinée.

Toth porte la sodomie et le meurtre symbolique. Il les passe à sa femme à qui il a raconté le viol. Une autre piqûre métaphorique qu’il inflige à l’impotente. Contre toute attente, cela marche, au propre comme au figuré. Le meurtre symbolique infligé à son mari produit un miracle et l’épouse marche, pour la première fois dans le film. Elle marche jusque chez le commanditaire sodomisateur. Elle marche autant pour porter la haine du corps violé de son mari que la haine de son propre corps enfin debout. Debout, toute hauteur, à cause et grâce au meurtre symbolique de la sodomie infligée à Toth.

On le savait dès les premières images. Toth arrive à New York et voit la liberté à l’envers. Corbet se complaît dans l’image chargée du dérèglement. Tout est dit, dès le début, de la distorsion.

Le seul tour de force de ce film, c’est la propagation du glauque comme seule possibilité de survie. Le viol qui produit la guérison.

L’architecture n’existe ici pas plus que l’humain.

Tout est dévoyé, dérouté. C’est ce que cristallise la scène de sodomie dans les ténèbres humides de la carrière grandiose de Carrare.

Il n’y a rien à dire sur une architecture qui n’existe pas.

L’architecture sert d’appât intellectuel et honorable pour un propos indigne. Le Brutalist joue sur son propre mot.

Lazlo Toth a existé. C’est un géologue hongrois émigré en Australie, catholique, mort en 2012.

En 1972 il se rend à Rome à la basilique Saint-Pierre, le 21 mai il attaque la Pieta de Michel-Ange avec un marteau, fracasse le visage de la vierge, le NEZ et les bras en hurlant : « Je suis Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts ».

Il est arrêté, interné et déclaré mentalement irresponsable.

Tina Bloch

(1) La liste Schindler – film sorti en 1993, fut récompensé par 7 oscars, 3 Golden Globes et 7 Bafta

Lire également notre article The Brutalist, un classique du XXIe siècle ?

(2) Le titre de « Juste parmi les nations », décerné par Yad Vaschem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, honore les non-juifs qui pendant la seconde guerre mondiale, ont sauvé des juifs au péril de leur vie, sans rien attendre en retour.

(3) Marcel Breuer (1902-1981), né en Hongrie, célébrissime architecte et designer, emblématique du brutalisme, étudie au Bauhaus, où il sera lui-même enseignant et un des pères du modernisme. Auteur de la mythique Wassily Chair, la première chaise en tubes pliés créée en 1925 pour Kandinsky. Il fuit l’Allemagne dés 1935 pour Londres puis émigre aux USA en 1937 où il réalise la « Geller House » à Long Island – deux toits opposés inclinés vers le milieu et drainés latéralement. Il revient en Europe en 1953 où il réalise en autres, avec Zerfuss et Nervi, le siège de l’Unesco à Paris.

(4) La Douleur est un recueil de six récits par Marguerite Duras, publié en 1985 aux éditions POL. Duras écrivit les cahiers de la guerre après l’arrestation de son mari

(5) Jean-Louis Cohen (1949-2023). Architecte et, surtout, historien de l’architecture et de l’urbanisme français, enseignant et fondateur de la Cité de l’Architecture et du patrimoine en 1997 que l’on connaît aujourd’hui, spécialiste de l’architecture soviétique, auteur de multiples travaux dont « Américanisme et modernité : l’idéal américain dans l’architecture ».

(6) Toth est un nom de famille courant en hongrois. En allemand le mot Toth évoque immédiatement TOT – la mort.