L’exposition universelle d’Osaka 2025 (13 avr. – 13 oct.), ville temporaire à la litanie de gestes architecturaux, renvoie à ce paradoxe : comment répondre à l’exigence annoncée du développement durable avec le caractère éphémère par nature d’un tel événement ? Visite et chronique-photos.

L’expo est morte, vive l’expo. Ainsi en est-il des rois, des Jeux olympiques, des expositions universelles et des grands rassemblements récurrents : ils se succèdent. À peine Osaka 2025 se termine-t-elle que Riyad 2030 est annoncée.

L’exposition universelle au Japon s’est achevée à la mi-octobre 2025, exactement six mois après son ouverture. Malgré un léger manque de visiteurs pendant les premiers mois, une ruée finale a compensé ce départ un peu poussif. Les Cassandre en sont pour leurs frais, près de 26 millions de visiteurs se sont finalement pressés dans l’enceinte. Si les organisateurs tablaient sur 28 millions de participants, les chiffres restent éloquents et proches des prévisions. Le grand public continue d’apprécier les jeux du cirque. Au-delà de tous les aléas, habituels sans doute, pas de séisme, de typhon ou de tsunami destructeurs, pas d’attentats non plus, pour venir gâcher la fête !

Les expositions universelles, depuis que l’Europe de la révolution industrielle et des débuts de la mondialisation capitaliste en a lancé la mode à Londres en 1851, sont l’occasion de monter de grandes opérations de communication. Leur composition est connue : le pays organisateur, certains de ses grands groupes et les pays participants s’exhibent dans des pavillons aux fortunes diverses.

La préparation du site permet souvent aux organisateurs de fédérer les efforts pour engager des opérations urbaines. Osaka 2025 n’échappe pas à cette règle et la municipalité en a profité pour justifier la construction d’une nouvelle île artificielle venue s’ajouter à celles qui comblent peu à peu la baie de la troisième ville du Japon. La ligne de métro la plus proche a été prolongée et une fois l’exposition terminée, le terrain sera libéré pour voisiner avec le premier casino à être autorisé au Japon, en cours de construction.

Tout le monde ne fabrique pas la ville de la même manière ! Depuis le début du XXIe siècle cependant, des thèmes liés à l’écologie viennent se mêler au discours dominant et productiviste dans les programmes des expositions. Leurre ou au contraire prise en compte des problèmes de la planète ? Se promener dans cette ville temporaire et sa litanie de gestes architecturaux renvoie inéluctablement au paradoxe des expositions : comment répondre aujourd’hui à l’exigence annoncée et contradictoire du développement durable avec le caractère éphémère par nature d’un tel événement ? Certains esprits, rationnels mais chagrins, diront qu’on ne peut pas. De fait, 26 millions de gens ont voté pour avec leurs pieds. D’autres, dont l’auteur de ces lignes, s’en accommodent avec plus ou moins de précautions.

La majorité des joyeux drilles trouve son compte lors d’une journée de visite, tributaire des files d’attente ; la popularité des pavillons dépendant plus souvent des diverses animations, scénographies et activités proposées que de leurs architectures respectives. Toutefois, pour celui qui garde malgré tout en tête un agenda écologique et qui s’intéresse de plus près aux constructions, trois attitudes se lisent dans les divers pavillons qui forment l’exposition.

Il y a ceux pour qui le geste architectural prime ; montrer une entreprise ou un pays reste l’objectif affiché. Pas ou peu d’états d’âme quant à notre planète, inutile de jouer au plus fin, participer c’est entériner. Attitude certainement la moins acceptable aujourd’hui que nous savons nos ressources comptées mais qui ne signifie pas que le pavillon incriminé soit dépourvu d’autres qualités.

D’autres concilient les deux objectifs d’expression architecturale et de prise en compte du développement durable. Ils sont nombreux mais souvent plus ambitieux en paroles ou en écrits qu’en actes. La vertu, quand il s’agit de construire, consiste à proposer non seulement un mode opératoire mais encore à rechercher laborieusement les filières de déconstruction, locales si possible. À la décharge des multiples équipes de concepteurs étrangers, cette tâche reste ardue, rare et donc coûteuse au Japon, un pays plus habitué à détruire rapidement et à reconstruire ensuite.

Un troisième groupe, le moins nombreux et le plus vertueux, a su allier la conception et les résultats en termes de réutilisation et de recyclage.

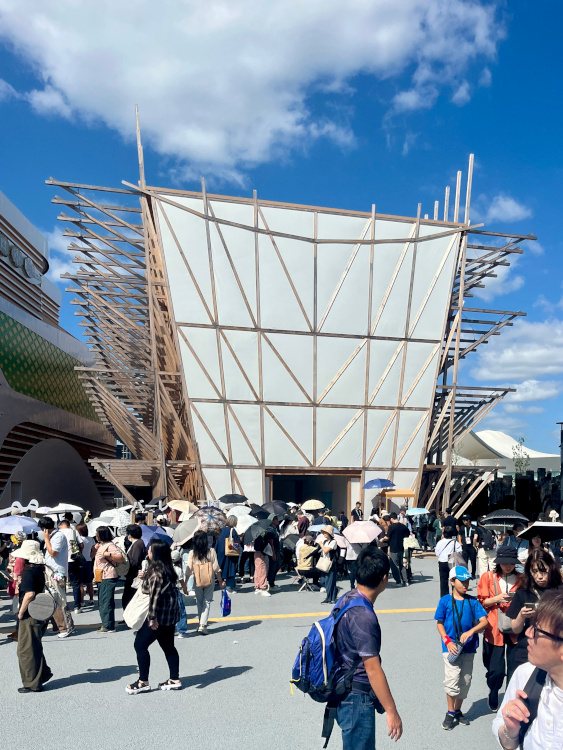

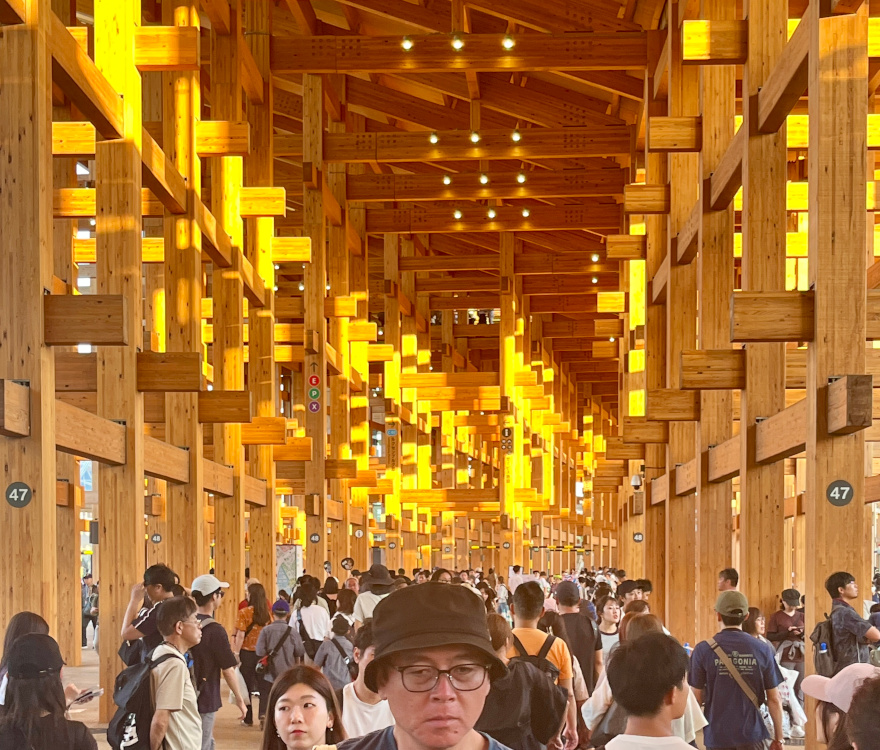

Quelles sont finalement les œuvres marquantes de cette édition ? La grande promenade architecturale circulaire de Sou Fujimoto, qui n’est toutefois pas un pavillon, restera sans nul doute comme le symbole majeur de l’exposition. L’idée est belle, la réalisation intelligente : séparer les pavillons des pays invités, qui forment une sorte de village gaulois où tous les coups (de pub) sont permis, de ceux des entreprises japonaises qui constituent les faubourgs hors-les-murs.

Ce grand boulevard circulaire à deux étages – la voie au sol et la promenade haute sur les « remparts » – apporte de la clarté à l’ensemble et crée une scénographie générale où le spectacle se trouve autant à l’étage, depuis lequel on a une vue imprenable sur la ville, que depuis la ville qui voit cette chenille humaine. Mais que dire de ce grand anneau de 2 025 mètres, autant que l’année, tout en bois pour une bonne part importé et qui ne trouvera pas de fonction à sa taille après l’exposition ? Faut-il en conclure de manière assez cynique que le circulaire ne fait pas la circularité ?

La pertinence du projet d’architecture, qui tient par sa taille de l’architecture territoriale que revendiquaient certains architectes italiens à la fin des années 1970, ne fait aucun doute. Son adéquation à notre époque et à ses questionnements est plus problématique. Quelques rares pavillons de pays sortent du lot, sans doute plus aux yeux des architectes que de ceux du public qui ne cherchent pas la même chose.

La simplicité et la poésie assez « low-tech » des pavillons de l’Ouzbékistan et du Bahreïn, le premier avec la métaphore d’un arbre dans le désert de l’Asie centrale et le second avec celle d’un bateau du golfe Persique, proposent de belles variations. Le Luxembourg aussi dont la démarche est entièrement dictée par l’économie circulaire et récompensé par le « Sustainability Award » de l’expo.

À ces rares exceptions près, les pavillons les plus intéressants sont les pavillons dits de signatures, qui unissent artistes et architectes dont l’étonnant null2 de Noiz, sorte d’empilement de baffles géantes avec un zeste d’Anish Kapoor, ou encore les utilitaires qui parsèment la « ville » : toilettes, salles de repos pour les visiteurs accablés de chaleur, accueil pour les petits, jeux pour les enfants. Ces petites structures confiées à de jeunes équipes japonaises, à la fois ludiques et d’expression aussi variée qu’il y avait de talents recueillent pour une fois tous les suffrages. Leur faible taille et la fonctionnalité de leurs programmes concourent à ce plébiscite mais ne suffisent pas à expliquer cette qualité.

Il y a vraiment dans ce pays un art de la réduction.

Manuel Tardits

* Lire également notre article Expo 2025 Osaka ou l’intégralité du pavillon du Luxembourg en réemploi