À Chamboirat (Allier), pour un maître d’ouvrage privé, l’agence COVE Architectes (Axel Cornu & Gabriel Verret) a livré en 2023 la transformation d’un ancien corps de ferme en habitation. Surface : 280 m². Coût : 650 000 € HT. Communiqué.

L’enjeu de ce projet était la transformation d’un ancien corps de ferme en habitation à Chamboirat, petit hameau rattaché au village d’Ebreuil dans l’Allier. Il s’agit d’une longère construite il y a deux siècles, un patrimoine discret et commun à toutes les campagnes d’Auvergne. À l’intérieur, un lieu exceptionnel : des murs de pierres maçonnées de 9 m de haut, une charpente somptueuse et complexe, des volumes fantastiques.

Bien que disposant de qualités matérielles et volumétriques certaines, cet ancien corps de ferme présentait aussi des contraintes majeures. D’abord, l’édifice était très dégradé. Construit au début du XIXe siècle, l’ouvrage avait depuis été très peu occupé et maintenu. Seuls quelques travaux de rénovation partiels avaient été entrepris dans les années ‘80, et avaient plutôt contribué à l’abîmer sur le long terme.

Située dans le lit d’une rivière (La Sioule), cette bâtisse était sujette à de sérieux problèmes d’humidité, aggravés par ces travaux partiels. L’ajout d’enduits ciment aux murs, de dalles en béton de ciment et de carrelages étanches au sol avaient ainsi provoqué des remontées capillaires dans les murs de pierre en façades et refends, qui menaçaient de pourrir si l’on ne remédiait pas à l’asphyxie.

Si la charpente était dans un état convenable, la couverture présentait de nombreux signes d’affaissement et de porosité. L’étanchéité n’était plus assurée à plusieurs endroits, et la pluie comme les volatiles ne manquaient pas de pénétrer à l’intérieur. Ensuite, cet ancien corps de ferme était alors impropre à l’habitation.

Bien qu’identifié au cadastre comme un logement, l’édifice était surtout occupé en son cœur par un grand volume central comprenant grange et étable, d’abord destinés à l’accueil de bestiaux et de récoltes. Deux parties autrefois habitables aux extrémités étaient devenues insalubres depuis. Ces trois parties de l’édifice étaient séparées par d’épais murs de refends, obligeant à passer par l’extérieur pour rejoindre l’une ou l’autre.

Apporter pérennité et confort à cet édifice réclamait donc une intervention d’ampleur, comprenant nécessairement son lot de création et de destruction. « Tout l’enjeu a dès lors été pour nous d’assurer que notre action s’inscrive dans le respect de l’héritage bâti de cet ouvrage, et n’altère pas ce que nous percevions comme ses qualités fondamentales », indique l’agence.

L’emploi de matériaux locaux peu transformés et de techniques artisanales, inspirés par les savoir-faire mobilisés par la construction même de l’édifice il y a deux siècles, ont été favorisés. Cette approche a d’abord été employée pour pérenniser l’ouvrage. La stabilisation des épais murs de pierres a ainsi été permise par la réalisation de chaînages à la chaux et de reprises ponctuelles à l’aide de moellons granitiques.

La charpente existante, conservée jusqu’aux arbalétriers, a été complétée par des pannes, chevrons et voliges en chêne massif traités de sorte à assurer aux parties nouvelles et anciennes une unité d’aspect. Le remplacement des tuiles en toiture a permis d’y intégrer une isolation extérieure, et d’ainsi laisser visibles à l’intérieur tous ces éléments constitutifs de la charpente.

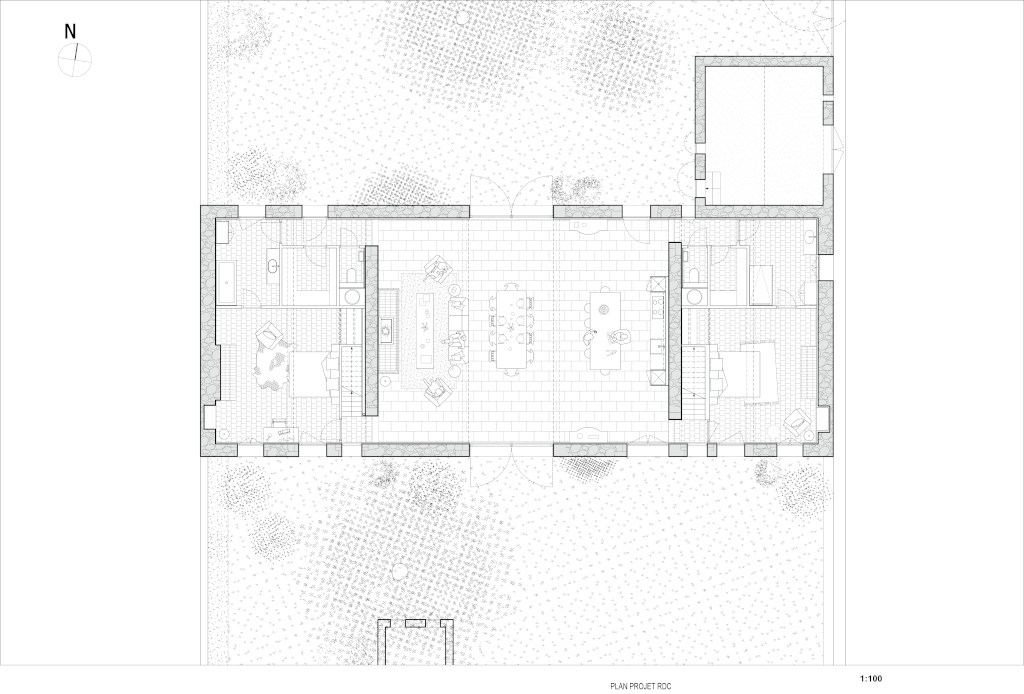

Faire de cette bâtisse agricole un lieu de retrouvailles induisait d’y réaliser un vaste espace central au sein duquel cette famille étendue pouvait se réunir. Le mur d’étable scindant en deux le corps central a été déposé afin d’offrir tout son volume aux espaces partagés : cuisine, salle à manger et salon. Une grande ouverture en façade, en miroir du portail existant sur la façade sud, ouvre sur le jardin au nord. Cette baie a été réalisée à l’aide de jambages en pierres de taille et de grands linteaux en chêne massif. À l’extérieur, seul l’ajout de volets en bois blancs et de fenêtres en chêne lasuré a modifié les façades dont les enduits existants et les pierres à nu ont été laissés volontairement en l’état.

Enfin, toutes les chambres et salles d’eau ont été placées dans les ailes est & ouest anciennement habitées, et quatre percements ont été réalisés dans les murs de refend afin de les relier au corps central. Ces murs de refend ont également été largement piqués et rejointés afin que la pierre qui les constitue devienne visible à l’intérieur, rappelant la matérialité du mur d’étable déposé.