Peut-on donc dire d’un ouvrage qu’il est typiquement français ? Que la réalisation issue de contraintes hypercontextuelles a dans certains cas plus à voir avec la culture locale au sens large qu’avec le talent propre de l’architecte ? En quoi un bâtiment est-il typique d’une culture ? Quand tant de contraintes culturelles s’imposent pour faire d’un bâtiment une oeuvre indubitablement française et parisienne, que reste-il à l’architecte ?

Prenons par exemple le ‘Campus Jourdan’, réalisé par Thierry Van de Wyngaert et Véronique Fiegel, qui réunit désormais dans un bâtiment de 12 500m² l’Ecole Normale Supérieure (ENS) et l’école d’économie de Paris (ou Paris School of Economics (PSE) pour faire plus chic). Est-il bâtiment plus français que celui-là ? Les raisons abondent : la localisation, la taille, la juxtaposition des fonctions, les bisbilles entre utilisateurs, le gabarit, même le jardin en restanques.

Voyons la pompe, très française, pour commencer. En effet, c’est accompagné par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education, par Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional et par Anne Hidalgo, la maire de Paris, que François Hollande, président de la République, a inauguré le bâtiment le 23 février 2017.

Le protocole prend acte du partage du coût de construction – 49 M€ dont 64 % pris en charge par la région Ile-de-France, 30 % par l’Etat et 6 % par la mairie de Paris -, l’idée d’une école sponsorisée par de grands groupes français (Axa, Total et Air France, notamment) évoquée au début du projet ayant rapidement été abandonnée. Une façon de penser déjà bien française puisque chez les Anglo-Saxons, faire sponsoriser par le privé les nouveaux bâtiments d’un campus est plutôt la règle. Cela change-t-il la conception d’un bâtiment ?

En tout cas, aucun des politiques présents n’a osé rappeler qu’il avait fallu douze ans – 12 ans – pour en arriver là. Entre la création en 2005 de PSE et sa livraison en 2017, le projet a d’abord été soutenu par Dominique de Villepin, alors premier ministre, puis par Valérie Pécresse, alors ministre de l’Enseignement supérieur, mais qui souhaitait localiser l’Ecole dans le campus Condorcet à Aubervilliers, puis par tout le beau monde invité à l’inauguration. Continuité de l’Etat sans doute.

Le lancement des études de programmation date de 2007. Entre-temps, au fil de trois présidents de la République, PSE est devenue l’une des meilleures écoles d’économie dans le monde, classée sixième centre de recherche mondial en économie et premier en Europe. De fait, il y a deux ‘Economics Schools’ françaises, l’autre école étant celle de Toulouse, dans le top Ten mondial qui compte sept écoles américaines. Pas mal non ? Puisque l’excellence existe, pourquoi faut-il douze ans pour construire 12 500m² ?

De fait aucun politicien n’a mentionné non plus la somme des difficultés administratives rencontrées par la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage avant de voir aboutir leur projet. Savoir par exemple que la limite administrative rue de la Tombe-Issoire ne permettait pas au Campus Jourdan de monter plus haut – il est au taquet – mais, juste de l’autre côté de la rue, l’immeuble d’Eric Lapierre a pu s’élever de deux étages supplémentaires. Ne pas s’étonner ensuite que les étrangers s’interrogent sur la rationalité de notre façon française de procéder. Le permis de construire fut très long à obtenir, la réglementation ayant changé durant le processus. Thierry Van de Wyngaert explique avec bonne humeur qu’il lui a fallu obtenir «une dérogation à la dérogation». Dit autrement, six mois de perdu !

Très français encore le contexte architectural. Le carrefour du Boulevard Jourdan et de la rue de la tombe-Issoire est, selon les mots de Thierry Van de Wyngaert, un «carrefour-architectural» où chaque angle est caractérisé par un immeuble d’époques différentes, dont le plus ancien, le collège néerlandais conçu par Willem Marinus Dudok en 1928. «Dans le dernier coin du carrefour, je fais quoi ?», s’interrogeait l’architecte conscient de sa responsabilité pour boucler pertinemment, sur ce carrefour, 100 ans d’histoire architecturale de Paris.

Alors contemporain, le bâtiment de TVAA l’est sans conteste. Les façades recouvertes de grands brise-soleil verticaux, dont le recto est en inox poli et le verso en bois de mélèze, sont un tribut à l’époque, qu’il s’agisse de confort thermique où, selon leur orientation, de vibrations de façade.

Positivisme sans doute, ces brise-soleil sont orientables manuellement, chacun dans son bureau pouvant décider de faire réfléchir la lumière ou privilégier l’aspect chaleureux du bois. Le mot-clef est ici ‘manuellement’. Il suffit en effet d’ouvrir la fenêtre – toutes les fenêtres de ce bâtiment peuvent s’ouvrir – et d’orienter ses volets à la main, facilement. Pas de risque donc que cela tombe en panne.

Pour des bâtiments dédiés à la recherche pointue, il y a de la part de l’architecte une visible absence d’artefacts technologiques non éprouvés et chacun comprend dans de multiples détails que l’entretien et la maintenance furent des aspects primordiaux de la conception, vision partagée par la maîtrise d’ouvrage. Bien française cette défiance technologique ? Avant, des architectes expliquaient qu’un bâtiment n’est pas un avion, aujourd’hui, ne n’est apparemment toujours pas une fusée.

Culture très française encore l’histoire du lieu et typiquement parisien sans doute cette nécessité de décaisser la bibliothèque, sans compter deux niveaux de parking encore en dessous. Thierry Van de Wyngaert rappelle que les étudiantes de l’ENS, les filles donc, étaient exilées boulevard Jourdan quand les garçons étudiaient eux rue dUlm, dans le bâtiment noble et historique. Sauf que la bibliothèque, passage obligé, était boulevard Jourdan. La bibliothèque fut donc pour les étudiantes autant un accès à la connaissance qu’un moyen d’émancipation.

D’où l’importance de cet espace, enrichi car commun aux deux institutions qui habitent l’immeuble, qui demeure le centre de gravité de l’ouvrage. Comme le bâtiment est surélevé, la transparence est totale au niveau du rez-de-chaussée : transparence de la rue sur la bibliothèque et jusqu’aux jardins intérieurs, transparence pour les usagers de l’espace qui demeurent ainsi en lien, visuellement, tant avec la rue qu’avec le jardin. Un espace destiné à la recherche et à l’introspection mais pourtant complètement connecté au monde, à la réalité. L’excellence française encore ? L’architecte avait-il le choix ?

Bien françaises également les bisbilles entre les deux écoles qui finirent par exiger chacune leur propre entrée, leur propre ascenseur. Chacun chez soi mais ensemble. D’où la subtilité et l’intelligence de ce bel escalier extérieur central qui n’appartient ni à l’une ni à l’autre. Elevé vers le ciel comme un château d’eau, ouvrages dont TVAA a le goût, cet escalier avec ses plages hospitalières ordonne aussi bien les susceptibilités des grands esprits qu’il ramène tout ce beau monde au cœur du jardin ouvert à tous et largement partagé. Balle au centre diraient les journalistes sportifs. La subtilité, en l’occurrence, est-elle contextuelle ? Innée ou acquise ? Française ou non ? Parisienne ?

Très français d’ailleurs les bâtiments encore existants, construits dans les années 50, du provisoire qui dure… Ces bâtiments abritent toujours un réfectoire, des dortoirs, des espaces dédiés à l’internat. Le plus étonnant est qu’ils sont tous connectés ensemble par une circulation extérieure sous arcades. Un confort d’usage pérenne que l’on n’associe pas habituellement à un bâtiment provisoire. Paradoxe français sans doute.

A noter d’ailleurs que si d’un côté le bâtiment de TVAA propose une longue façade sur rue, permettant ainsi à la rue Tombe-Issoire de conserver son caractère urbain et parisien, le même linéaire permet de l’autre côté de clore et protéger l’ensemble du campus. Dit autrement, le bâtiment contemporain de TVAA laisse ouvert toutes les options. Qui sait si ces bâtiments ‘provisoires’ qui demeurent ne seront pas un jour classés si la maîtrise d’ouvrage et quelque architecte en ont l’idée ?

Bref, quand tant de contraintes culturelles s’imposent, qu’un bâtiment ne peut indubitablement qu’être français et parisien, que reste-il vraiment à l’architecte ? L’impalpable ? L’intemporel ? L’impondérable ?

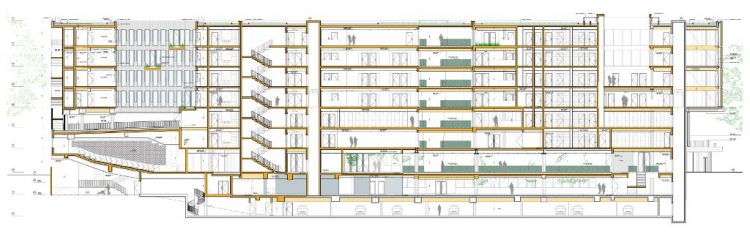

La lumière par exemple. Pour ce bâtiment épais et long, il s’agissait sans doute de la première contrainte, et celle-ci n’est pas culturelle mais universelle. Alors TVAA la fait entrer abondamment, via notamment deux patios intérieurs, un pour chaque école. Celui de l’ENS descend du ciel jusqu’au 2ème étage et contribue à apporter la lumière naturelle au cœur du bâtiment. L’autre, le patio rouge, est situé au cœur de PSE. Rouge, sans doute parce que c’est la couleur d’expression de l’agence. Surtout ce patio, surélevé en terrasse, propose un plancher qui n’est pas tout à fait plan. Pourquoi cette pente presque imperceptible ? «Pour inciter les économistes à questionner leurs certitudes», explique l’architecte en souriant. Cela vaut sans doute pour tout un chacun. Immatérialité de l’architecture ?

Malgré la longueur du bâtiment, pas de couloirs aveugles mais partout des circulations courtes qui conduisent à une destination lumineuse. A la toute extrémité du bâtiment, un autre escalier : plus qu’une issue de secours, une promenade ouvrant sur le grand panorama parisien.

Si les deux corps d’enseignement tendent à se méfier l’un de l’autre, les frontières tant intérieures qu’extérieures entre les deux programmes sont diluées par TVAA dans un parti pris esthétique en façade, des cheminements et de multiples options de circulation ouvertes à tous. Et l’architecte d’apprendre à ses illustres usagers le savoir-vivre ensemble : les étudiants et chercheurs de l’ENS doivent traverser PSE pour se rendre à l’amphithéâtre, les étudiants et chercheurs de PSE, dès lors qu’ils arrivent en transport en commun, rejoindront leurs bureaux via l’axe central qui innerve l’ensemble et relie les halls d’accueil des deux écoles. Cet axe est la ‘Jetée des Ernests’, une référence à un ancien directeur de l’ENS. Culture partagée !

La cafétéria est terrain neutre, comme le jardin central. Le paysage dessiné par une succession de micro terrasses filtrantes en restanques crée une transition entre le jardin central et la bibliothèque en contrebas. Le cheminement et la mobilité de l’eau donnent au lieu la touche finale, source de l’esprit bucolique et hors du temps qui sied le plus souvent à un campus mais qu’il est difficile d’imaginer en plein Paris, sur une si petite parcelle.

Il reste enfin à l’architecte l’élégance d’un porte-à-faux sur le boulevard qui, s’il respecte l’alignement imposé, n’en permet pas moins d’ouvrir l’espace public du trottoir, politesse agissant comme une invitation au passant à entrer dans le bâtiment. Lui reste aussi l’élégance technique du formidable porte-à-faux de l’amphithéâtre à l’arrière du bâtiment qui autorise toutes les circulations de services.

Pour conclure, selon le Larousse, un campus est un vaste terrain construit de bâtiments universitaires et de résidences étudiantes, aux allures de parc. Quand TVAA a gagné le concours en 2010, il s’agissait de regrouper deux écoles d’enseignement supérieur sur un petit site parisien désuet. Le nom du projet, ‘Campus Jourdan’, en regard de la définition du dictionnaire, donnait à craindre l’abus de langage.

En réalité, là est la science de l’architecte, en l’occurrence l’inspiration de TVAA, que d’un simple projet de 12 500m² soit né un vrai campus, miniature certes, mais campus sans aucun doute. C’est toute l’ambition culturelle et académique originelle de la Cité universitaire lui faisant face qui s’en trouve renforcée, le quartier et la ville toute entière ne pouvant que s’en féliciter. Et pour peu que dans un temps futur les craintes sécuritaires se soient atténuées, ce campus sera alors encore plus ouvert sur la ville.

Christophe Leray