Ce mois de canicule s’achève en l’apothéose tragi-comique de la démission d’un ministre chargé de faire valoir les intérêts de la planète face aux appétits de l’économie de marché. Qui croyez-vous a gagné ?

La canicule n’est naturellement pas réservée à la France (seule l’est la mise en scène shakespearienne du dénouement récent de la comédie gouvernementale). Aux Etats-Unis, pays leader du monde libre, ça brûle de partout, mais la survie de la planète est dénoncée par le chef de l’Etat lui-même au titre qu’elle n’est pas rentable par rapport aux investissements qu’elle demande. Pauvre Trump, marionnette ubuesque qui, hélas, ne risque pas de rester dans l’histoire, puisque celle-ci peut se terminer bien vite, engloutie sous les océans ou grillée sous un soleil dévorant les forêts et les villes. Pauvre monde, pauvre dénouement d’une histoire qui avait si bien commencée…

Comme l’a dit Guy Debord, qui décidément avait tout prévu : «…On ne saurait nous reprocher d’être né plutôt proche de la fin de la civilisation qu’à ses débuts…»

Le suicide d’une espèce, inédite dans l’histoire du monde, est à présent dans la ligne de mire de notre génération, avec un petit arrière-goût de science-fiction qui faisait notre joie quand nous lisions, innocents, des comics apocalyptiques.

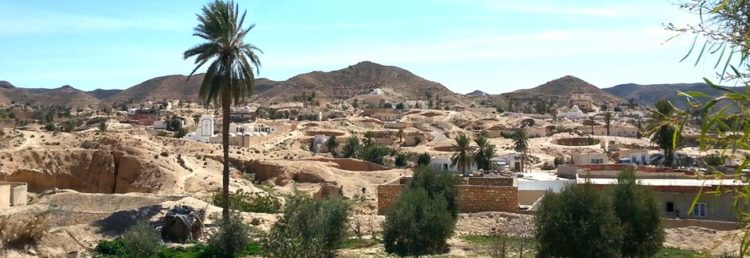

Cet été, partout en Europe, on a frisé les trente-cinq degrés en ville, et il est peu de dire que nos systèmes urbains sont particulièrement démunis face à de telles températures. Heureuses sont les médinas blanches aux toitures recouvertes de tentures, heureux les oasis abritées de palmiers où l’eau des puits sillonne à travers l’agglomération de tentes et de maisons en pisé, dans des petits canaux à ciel ouvert qui rafraichissent alentour.

Plus que jamais, l’étude de la génomique urbaine s’avère une science précieuse pour comprendre et anticiper les évolutions nécessaires aux nouveaux comportements des tissus urbains face aux menaces climatiques, et notamment par le développement de la végétalisation urbaine pour lutter contre les îlots de chaleur.

Au titre de la génomique, rappelons que l’évolution darwinienne des espèces vivantes s’effectue par sélection lente des seuls individus qui peuvent survivre aux changements des conditions de leurs biomes. Evolution lente : il a fallu plusieurs millions d’années pour que la branche australopithèque de l’espèce humaine permette le développement de l’homo sapiens qui est en train de bousiller son biotope comme jamais aucune espèce ne l’avait fait avant lui.

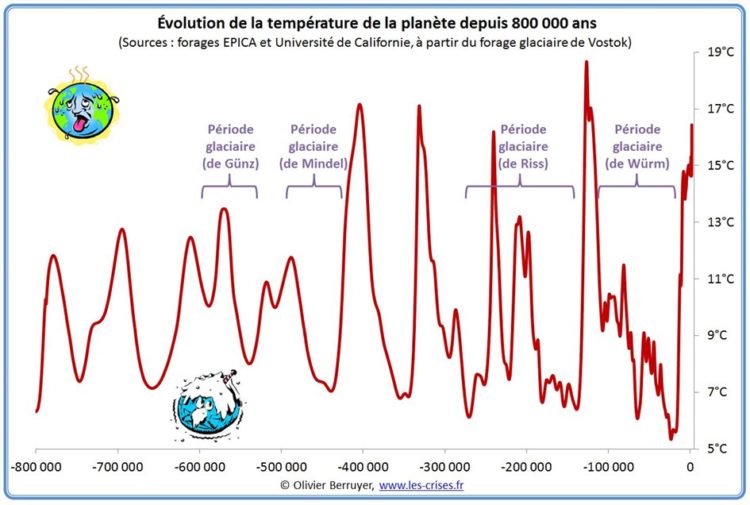

Donc le temps (time en anglais) est nécessaire à l’adaptation, et on ne saurait s’inquiéter à l’idée du passage d’une ère de glaciation à une ère de réchauffement, si celui-ci s’opérait sagement comme dans l’histoire de l’ère quaternaire (troisième période géologique de l’ère du Cénozoïque et la plus récente dans l’histoire géologique, cette période se caractérise par le retour des glaciations et l’extension du genre Homo en Eurasie).

Mais le temps (weather en anglais) ne suivant plus sa courbe usuelle, les adaptations des espèces s’en trouvent complexifiées et n’obéissent plus aux règles usuelles de Charles Darwin.

Pas le temps…

La sélection de ceux des individus capables de résister simultanément aux glyphosates et autres saloperies pour le surdéveloppement de l’agriculture intensive si chère à nos abeilles, au Co², et à une élévation de température de plusieurs degrés, en moins d’une génération est impossible. Les interactions entre les espèces et leur milieu (biocénose) sont complexes et souvent liées à des relations inattendues ou imprévisibles.

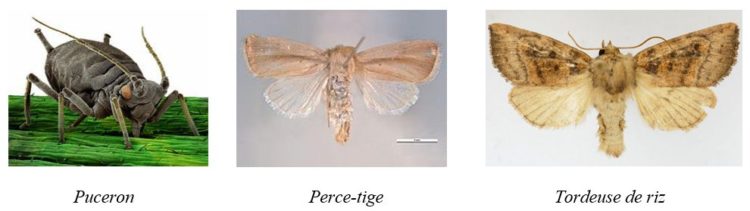

Ainsi une étude publiée dans la revue Science le 30 août dernier révèle que le changement climatique devrait sérieusement diminuer le rendement des récoltes de céréales. Une équipe dirigée par des scientifiques des universités de Washington, du Colorado et du Vermont y rapporte que l’activité des insectes ravageurs de cultures va croître avec la hausse des températures. L’étude se base sur trente-huit espèces, dont le puceron, le perce-tige et la tordeuse du riz : la chaleur leur profite.

A cause du développement hypertrophique de ces nuisibles, les pertes de cultures pourraient augmenter de 10 % à 25 % par degré de réchauffement, une hausse de la température moyenne mondiale de deux degrés entraînerait des pertes de 31 % pour le maïs, 19 % pour le riz et 46 % pour le blé.

Super gai !

RAPPEL : Comment l’évolution darwinienne s’opère-t-elle (ou s’est-elle opérée jusqu’à maintenant) ? Mécaniquement, l’évolution darwinienne est une altération de la chaîne des informations contenues dans l’ADN en réaction à une petite modification des conditions du biome (ensemble définissant l’environnement direct), et qui produit une sélection des espèces capables de modifier leur ADN et à leur tour de transmettre ceux des gènes, mutés, permettant la survie.

Mais alors, puisque les éléments génétiquement modifiés existent depuis quelques années grâce au génie génétique, il serait aujourd’hui possible de définir des espèces capables de s’adapter au monde inhospitalier de demain. Hélas, cette science nouvelle ne permet pas encore, par un bricolage à la Frankenstein, d’entrer dans la chimie atomique de l’ADN pour des micromodifications susceptibles d’infléchir le cours de la reproduction, et synthétiser en quelques heures des modifications qui prirent habituellement plusieurs centaines de milliers d’années.

Alors qu’en est-il pour la ville, corps obéissant à des règles que l’on peut qualifier de génétiques (sujet largement évoqué au cours de la saison dernière sur les aventures du génome urbain), et dont les générations et les couches successives sont soumises quasiment aux mêmes règles qu’un organisme vivant élémentaire, mais en plus compliqué.

La différence fondamentale est la présence d’une administration (pouvoir municipal) responsable d’actions sur le développement qui interfèrent souvent à contresens des intérêts de l’évolution de l’espèce urbaine considérée. Non par méchanceté, ni absence de volonté politique, mais par hypercomplexité des systèmes de gestion, faisant intervenir des éléments constitués d’intérêts divergents. Là encore, l’environnement n’est pas une activité rentable.

Ainsi la lutte contre les îlots de chaleurs, sujet sensible et d’actualité, est une des préoccupations majeures de la ville de Paris mais sans doute pas du Syndicat des Transports d’Ile-de-France dont la préoccupation principale est de veiller à la maintenance des installations dont la responsabilité financière leur incombe, et le végétal risque de disjoindre les rails et les structures du pont.

La question se pose alors de savoir par quelle mécanique le pont du métro aérien à la station Barbès Rochechouart pourrait être végétalisé ? Et s’il n’y a pas de difficulté d’ordre génétique, pourquoi n’est-ce pas déjà fait ? Ce serait joli et utile.

Bien sûr il serait vain d’apporter ici une réponse définitive ; on espère que des initiatives en ce sens seront prises bien vite.

Une telle décision appartiendrait à plusieurs corpus décisionnaires aux intérêts divergents : oui, la ville de Paris pourrait y être favorable au titre de la lutte contre les îlots de chaleur, non le STIF ou la RATP ne saurait compromettre la mission d’entretien du réseau et des infrastructures au titre de préoccupations qui ne sont pas dans leurs attributions, même pour des raisons de programmation de fin du monde. Sans compter les architectes des Bâtiments de France qui auraient également un mot à dire.

Sans doute, des incompatibilités chromosomiques entre la ville et les autres services administratifs expliquent pourquoi ces derniers généreraient des anticorps à la croissance des végétaux exprimés sur la simulation ci-dessus. Mais c’est avant tout en raison d’espèces incompatibles dans le genre urbain, de la famille des pouvoirs communaux, de l’ordre des organisations territoriales, de la classe des administrations, embranchement des institutions de la 5ème république, règne humain.

Qu’en est-il de la végétalisation sauvage des rues de Paris, et telle qu’on la voit parfois entre deux pavés disjoints ou à la liaison avec le mobilier urbain ? Ce petit espace de liberté végétale, ce petit poème vert nécessitant tellement d’efforts pour gagner sa place au soleil entre les revêtements pétrochimiques est systématiquement combattu au titre de la maintenance des espaces publics.

Pourquoi les services de la voirie s’acharnent-ils sur les petites touffes courageuses qui s’expriment à travers un minéral si hostile au développement des graminées opportunistes ? Quelle incompatibilité chromosomique existe-t-il entre la ville qui lutte contre les îlots de chaleur et la ville qui détruit tout ce qui pousse spontanément. Le principe mécanique de la végétalisation permettrait sans entrave de transformer ce paisible trottoir de la rue Duranton (photo ci-dessous) en un jardin naturel et «autogéré» en moins de dix ans, voire en une ébauche de forêt tropicale. Et puis, c’est une question de principe, devant la désertification galopante, quand on a un brin d’herbe, on le garde, on pourrait le regretter !

Ces manifestations spontanées participeraient pourtant à la végétalisation naturelle de nos univers si tristement minéraux, et contribueraient à la réduction des îlots de chaleur

François Scali

Retrouvez toutes les chroniques de François Scali