Praticien et intellectuel reconnu à l’étranger, l’architecte américain Eric Carlson, de son agence située place des Victoires à Paris, se tient, en observateur avisé, à l’écart de la scène architecturale française qu’il a pourtant marqué de son empreinte sur les Champs-Elysées. Plus que celui d’une marque de luxe, son travail est le reflet de sa personnalité. Portrait.

«The right place at the right time». C’est ainsi qu’Eric Carlson explique comment il s’est retrouvé en position de cofonder, en 1997, rien moins que le département d’architecture de LVMH. Une rencontre improbable. Le groupe de luxe, alors que son chiffre d’affaires explosait en cette fin des années 90, avait identifié la nécessité d’une démarche architecturale pour les façades et espaces de ses magasins de plus en plus grands. Une culture cependant tellement éloignée de la sienne, à cette époque, que LVMH avait confié à une agence de chasseur de têtes le soin de dénicher un «architecte parlant anglais, français, et ayant déjà travaillé au Japon».

Eric Carlson, qui avait collaboré à des programmes de logements à Tokyo, pour sa part, ne savais rien de LVMH. «Je pensais avoir un entretien avec un monsieur Louis Vuitton,» se souvient-il.

‘Au bon endroit au bon moment’, il l’a pourtant déjà été, plusieurs fois, dans plusieurs endroits à différents moments. Prenons par exemple cette rencontre, au Japon justement, avec Rem Koolhaas. «J’aimerais bien travailler pour O.M.A.,» lui dit-il. Ce à quoi Koolhaas répondit : «Il faut s’engager sur la demande et venir me le demander chez moi». Eric Carlson a mis toutes ses affaires «dans deux sacs» puis est allé, à l’autre bout du monde, sonner à l’agence. «J’ai attendu trois heures,» dit-il, quand d’autres patientent deux jours. L’architecte américain passera finalement dix mois à Rotterdam.

«C’était une expérience enrichissante mais, d’une part, à 29 ans, j’étais trop mature pour cette agence et, d’autre part, la ville elle-même ne correspondait pas à ma vision romantique de l’Europe». La raison pour laquelle il débarque en 1992 gare du Nord à Paris avec pour tout bagage ses deux sacs, son diplôme d’architecte obtenu en 1986 au Kansas et, sans carte de séjour et sans un mot de français, son culot tout américain. «C’est maintenant que je réalise que j’étais un peu fou,» dit-il en riant du bureau de son agence parisienne sise dans un immeuble classé.

La France de 1992 n’était pas celle de 2008 et d’aucuns pouvaient encore «en parlant avec les mains et en dessinant», en sonnant à beaucoup de portes, «rentrer dans le système». De fait, Eric Carlson se voit confier des projets… internationaux nécessitant la maîtrise de l’anglais. Il alterne les missions pour différentes agences, multipliant projets, maquettes et concours. La date d’un éventuel retour aux Etats-Unis est sans cesse repoussée. Les années passent, ses amis légalement en France doivent repartir, lui, illégal, est toujours là. Puis, alors même que la décision était prise d’aller voir à Sao Paulo, au Brésil, si Eric Carlson y était, le voilà convié à un rendez-vous «avec Louis Vuitton».

Dans un domaine que LVMH ne maîtrisait pas, l’architecte parvient rapidement à élaborer les concepts capables de marier l’architecture et une marque de luxe. Et pour cause. Après son diplôme et un détour par Washington D.C., il s’était établi à San Francisco, où il avait notamment collaboré avec Peter Calthorpe, l’un des fondateurs du ‘nouvel urbanisme’ américain, et l’architecte Mark Mack, spécialiste des villas de luxe californiennes. Américain, il est capable de traduire la culture architecturale en termes de business et vice-versa, de passer du «T-shirt au costume-cravate». «Les architectes s’isolent et il y a un manque de compréhension entre le client et ce qu’ils font,» dit-il. Lui, «capable de comprendre ce qu’est ‘être client’,» se retrouve bientôt directeur d’un département constitué de 25 architectes. Dans ce cadre, il est à la fois juge et partie, une situation originale : «Tu dessines puis tu décides».

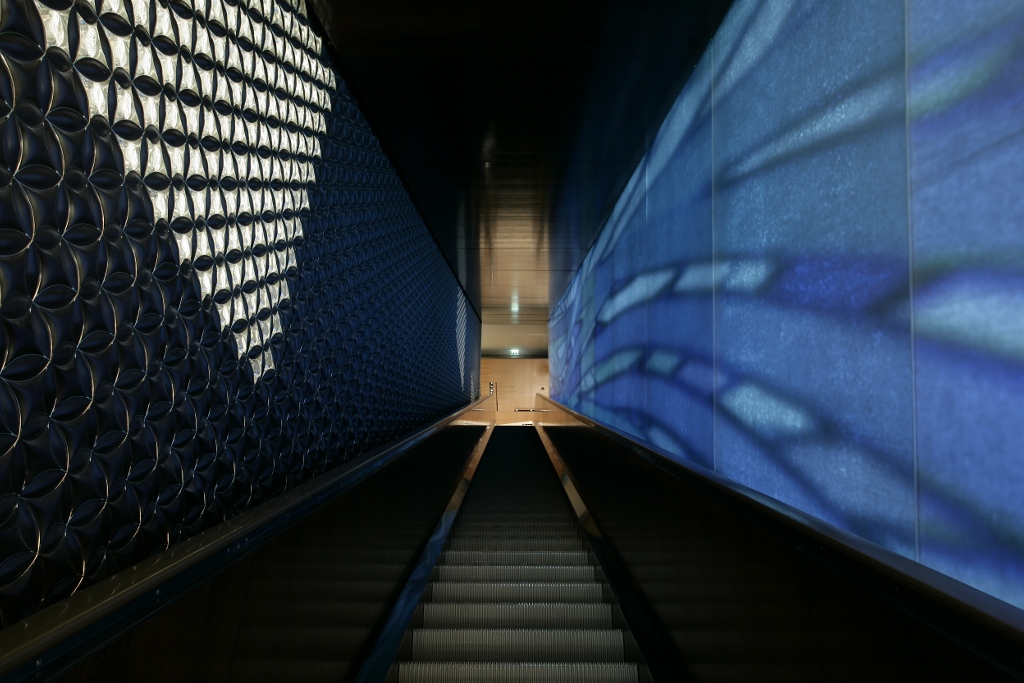

Pendant sept ans, de l’habillage d’une façade au design d’un magasin, les missions s’enchaînent, près de 90 chaque année. «La vitesse est une vraie contrainte,» souligne Eric Carlson. Il note qu’aujourd’hui «l’architecture commerciale est devenue une architecture crédible». Toutes les grandes marques ayant aujourd’hui construit «leur temple» ne le démentiront pas. Tokyo, de nouveau, est le cadre sans cesse renouvelé de son travail (trois magasins) et de ses recherches.

Ce fut un choix délibéré pour lui de quitter LVMH, en 2004. Son dernier projet : les Champs-Elysées. «J’ai eu une grande liberté parce que le département que j’ai créé n’avait pas d’histoire,» dit-il pour expliquer sa décision. Dit autrement, il a «un peu saturé des boutiques». C’est surtout sa liberté d’homme qu’il a repris. «J’ai horreur d’être mis dans une case,» dit-il. «C’est excitant de n’être pas quelque part et quelque chose».

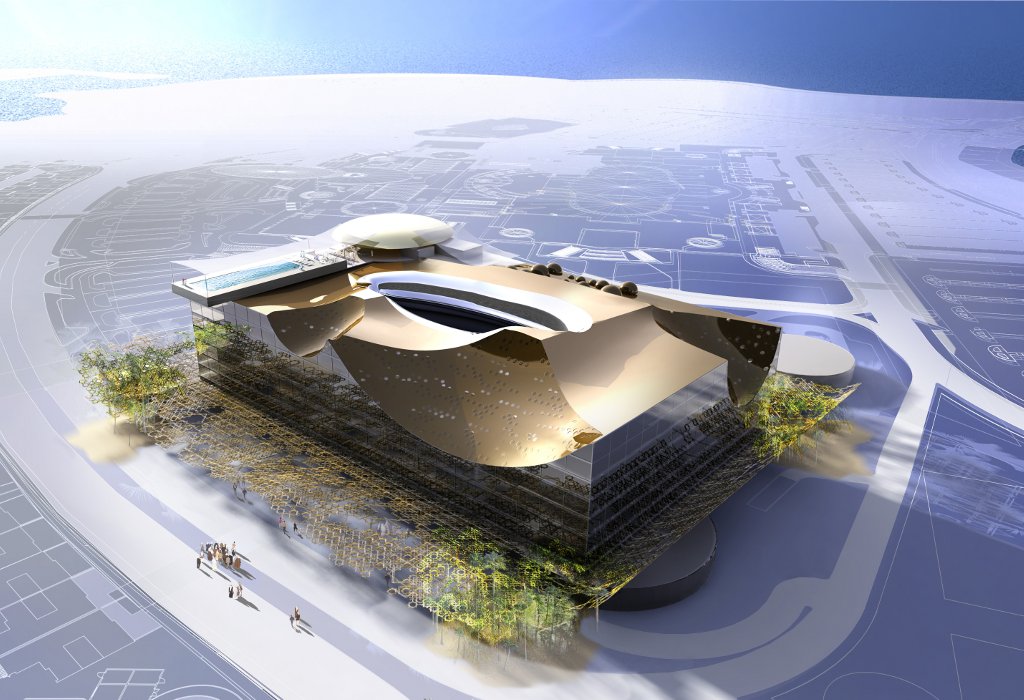

Au bon endroit au bon moment, Eric Carlson l’était déjà en 1997, à Hong Kong, où il rencontre Pierre Tortrat, lequel a exercé à Londres, New York et Hong Kong et signé des réalisations en Chine, en Indonésie et au Cambodge. En 2004 donc, c’est à Paris qu’Eric Carlson et Pierre Tortrat trouvent, pour un temps, leur port d’attache en s’associant pour fonder CARBONDALE. Dont l’un des premiers projets est… à Tokyo.

Eric Carlson n’est né ni dans l’architecture ni dans le luxe. Il dit «être tombé» dans l’une puis l’autre. Fils d’un professeur de langues, il écume dans son enfance les petites villes universitaires du Middle West ; il naît ainsi en 1963 à Ann Arbor, dans le Michigan. Et Carbondale, le nom de son agence, est celui d’une bourgade de l’Illinois où il vécut enfant quelques années. L’architecture ? «Mon père, qui a quitté un poste de professeur de langues pour devenir médecin, m’a enseigné qu’il fallait toujours faire ce que l’on aimait vraiment. Comme j’adore dessiner, j’ai opté pour le métier d’architecte et je me suis senti dans mon élément».

Le luxe ? «Je n’avais pas d’avantage mais pas non plus d’a priori. Ce sont les gens venus de l’extérieur qui peuvent offrir une analyse plus objective et mettre en questions les codes établis. D’ailleurs ce sont des architectes étrangers qui ont, dans les années 50′, réinterprété et redéfini le ‘California Style’,» dit-il. CQFD.

Aujourd’hui, il revendique dans sa pratique une liberté de penser qui n’est pas du tout celle d’imaginer. «Souvent, les architectes essayent de garder leur idée jusqu’à la fin. Mais trop de données impactent l’idée et seule l’agilité intellectuelle permet à cette idée d’évoluer. Insister pour voir construit le squelette de l’idée est à mon sens un manque de capacité créative. Aller dans le même sens qu’un client, ce n’est pas faire un compromis. D’ailleurs, le vrai luxe est d’avoir le temps de réfléchir car ce n’est pas la qualité du résultat qui compte mais celle du processus. Cela m’inquiète quand un architecte a une vision car il ne va que re-fabriquer ce qui existe déjà. Il est plus intéressant de découvrir le produit nouveau d’une idée en mouvement. La beauté est dans le résultat d’un processus, pas de reproduire une vision. De fait, pour beaucoup de clients, la notion de beauté est figée. Notre méthode est donc d’utiliser l’intelligence pour que la beauté soit le résultat d’une compréhension, non d’une esthétique, même si cela ne correspond pas à un code esthétique. On n’aime que les blagues que l’on comprend ; la compréhension n’est donc pas liée à la seule vision de l’objet. Pour un architecte, la communication et l’échange sont essentiels pour éviter tout aspect statique et superficiel».

Il est intéressant de noter ici qu’Eric Carlson parle naturellement de « client » et non de « maître d’ouvrage ». Cela en change la perception et transforme le rapport de force. «C’est moi qui pose les questions, le client est là pour répondre,» dit-il. «Absorber les informations et déterminer l’essence de ce que les clients veulent dire permet de multiplier les couches pour obtenir un mélange imprévu». Cela permet aussi de refuser des clients que n’inspire que l’image de marque de l’architecte. «C’est le problème du succès,» explique Eric Carlson. «Un client exige pour lui-même quelque chose qu’il a vu ailleurs. ‘Je veux ça’, dit-il. Alors j’explique, quitte à perdre de l’argent, que ‘ça’, je l’ai déjà créé pour (et donné à) d’autres, que ce n’est donc pas pour lui».

Pour un client japonais par exemple, l’architecte a mis au point un procédé inédit de compression du bois qui rend le matériau totalement compact et beaucoup plus résistant, d’une densité équivalente à celle observée au bout de décades dans des forêts de conifères évoluant selon un cycle de vie classique. «Nous avons gagné 60 ans sur la maturation du bois, de ‘soft wood’ à ‘hard wood’,» explique-t-il, convaincant. «Cela a un impact sur le renouvellement de la matière,» dit-il. Et sur la gestion des forêts, et sur le développement durable, etc. A-t-il déposé un brevet ? «Je n’ai pas envie de devenir industriel,» dit-il.

Lui se sent plus redevable de Carbondale, la ville universitaire, que des barons de l’industrie, fut-elle du luxe, en ce sens qu’il ne perd jamais de vue le contexte ‘académique’ (au sens américain du terme) de son travail. «Le plus gros challenge est de se remettre en cause. Il faut pouvoir s’arrêter de travailler pour avoir une approche intellectuelle de son travail, ce qui permet d’être plus lucide par rapport à soi-même». Quand il assure vouloir être «crédible vis-à-vis de ses pairs», auxquels pense-t-il ? Eric Carlson est conférencier et membre du jury d’examens pour les universités américaines de Harvard, Berkeley et Tulane, ainsi que pour The Architecture Association à Londres. Pour lui l’ancrage dans le réel – la technique, les matériaux, la structure – ne peut faire l’économie d’une recherche universitaire, et vice-versa.

D’ailleurs, des différences entre les architectes français et américains, il constate que la première tient à la formation. «Les architectes français travaillent plus souvent sur le concept mais délèguent davantage la réalisation à des bureaux d’études, tandis que les Américains sont plus dans le concret, sur les détails. Il y a en France une perte de contrôle des architectes avec les bureaux d’étude». La clientèle est différente, elle aussi : «aux Etats-Unis les plus beaux ouvrages sont réalisés pour le compte d’entreprises privées, alors qu’en France c’est généralement dans le secteur public que les financements permettent de mettre en œuvre de grands chantiers». Enfin, dernière divergence : «tout ce qui touche à la construction est industrialisé aux Etats-Unis et les architectes travaillent avec la même palette de matériaux, là où la France a conservé une vieille tradition avec des artisans aux spécialités très variées».

Une tradition qui a fait son bonheur, lui qui a su s’entourer d’artisans spécialisés pour mener à bien ses projets. «L’esprit artisan et désorganisé de la France est une forme de luxe,» convient-il. A la maison Louis Vuitton des Champs-Elysées, tout y est fait main. Mais bon, il a bien compris que s’il y a si peu d’architectes étrangers à Paris, c’est parce qu’il faut être «dans un parcours, un système» (école, Naja, réseau, etc. NdA). Système qu’il décrit comme «un champs avec peu d’herbe mais beaucoup de vaches pour manger dessus».

Et puis, il exècre les concours. Pour une bonne raison. «Deux cents archis vont bosser pendant trois mois sur un projet qui sera peut-être réalisé. Il faut imaginer les ressources mises en œuvre. C’est énorme, sans doute le plus grand gaspillage de ressources humaines sur terre». Le gâchis est moindre sur un concours restreint mais, à bien y penser… Et puis Eric Carlson n’aime pas l’idée de travailler sur un projet qui ne sera pas réalisé. Plutôt, il apprécie sa position d’observateur, voire d »outsider’. Ses réalisations ont fait l’objet d’expositions, telles que ‘Logique/Visuelle’ à Tokyo et ‘Inclusive’ à Berlin et New York. A Paris, le système l’ignore superbement ou presque (il fut membre du jury du Concours international pour la réalisation du repère olympique), pas les maîtres d’ouvrage privés d’autres parties du monde.

Lui qui se décrit comme un architecte «du concret», «de la réalité» finit pourtant, au bout de l’entretien, par évoquer la magie. «Le rêve est de faire rêver les gens,» dit-il. «Les choses réelles…» Il pause, ne finit pas sa phrase. «Quand j’étais petit, je croyais aux pouvoirs de la baguette magique,» dit-il enfin. A muser sur sa vie, ses voyages, ses créations, sa réussite, avec cette agence ‘américaine’ qui donne exactement sur la Place des Victoires et sa statue équestre de Louis XIV, au cœur de la ville «romantique» par excellence, Eric Carlson semble y croire encore.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 19 novembre 2008