Six ans après l’incendie de Notre-Dame, le parquet de Paris indique que l’enquête sur l’origine du feu se poursuit, tout en confirmant que « rien n’oriente vers un fait volontaire » et qu’aucune « mise en examen n’a été prononcée dans ce dossier ». Voilà qui rappelle le soir du 16 avril 2019 quand sur LCI, au lendemain du sinistre, David Pujadas interviewait à chaud Benjamin Mouton, ex-architecte en chef des monuments historiques (ACMH) en charge de Notre-Dame de Paris de 2000 à 2013. Décryptage.

« Je suis stupéfait, c’est du très vieux chêne et on dirait qu’il a brûlé comme des allumettes comme si c’était une autre essence très, très, j’allais dire volatile ou combustible. Je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas du tout. […] Vous savez du chêne qui a 800 ans, c’est très dur, essayez d’en faire brûler […] il faut mettre beaucoup de petit bois pour y arriver […] ça me stupéfie beaucoup. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c’est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l’installation électrique de Notre-Dame, donc il n’y a pas de possibilité de court-circuit », expliquait Benjamin Mouton. (https://youtu.be/FLCC_uLoPdM?t=111).

Par ces paroles, dites sur le ton calme et assuré d’un grand sage que l’on écoute religieusement, l’ex-ACMH stupéfiait à son tour les intervenants sur le plateau de LCI, et avec eux des millions de téléspectateurs. Pour cet ancien inspecteur général des monuments historiques et expert auprès du ministère de la Culture et de l’UNESCO, la propagation du feu était « extrêmement curieuse ». Par ces deux mots, les complotistes de tous bords étaient confortés dans leur idée préconçue qu’il ne pouvait s’agir que d’un attentat. Le temps était venu pour eux de dire tout haut ce qu’un fonctionnaire d’État semblait vouloir dire tout bas.

Le 1er mai suivant, lors de sa traditionnelle allocution devant la statue de Jeanne d’Arc à Paris, Jean-Marie Le Pen déclarait : « De l’avis des spécialistes les plus avertis, l’incendie de Notre-Dame est un incendie criminel car il n’a pu venir inopinément comme cela sur des troncs, sur des poutres qui font un mètre carré de section et qui ont 700 ans […] Essayez donc de brûler une bûche de chêne et vous verrez ce qu’il faut ! »

Il est effectivement difficile de brûler une grosse bûche de chêne, tout le monde en convient. Mais une cheminée de salon n’est pas un comble de cathédrale qui est un lieu clos où l’air circule cependant très bien, permettant à la poussière – hautement inflammable – de s’accumuler, et où le plancher forme un excellent petit bois.

Quant aux poutres d’un mètre de section, il n’y en avait tout simplement pas dans cette mythique forêt disparue comme nous l’apprend Frédéric Épaud, spécialiste des charpentes médiévales et chercheur au CNRS, dans un article publié en juin 2019, expressément intitulé Charpente de Notre-Dame : stop aux idées reçues ! : « On estime que la construction de la charpente gothique de la nef, du chœur et du transept de Notre-Dame a consommé autour de 1 000 chênes. Environ 97 % d’entre eux étaient taillés dans des fûts d’arbres de 25-30 centimètres de diamètre et de 12 mètres de long maximum. Le reste, soit 3 % seulement, correspondait à des fûts de 50 centimètres de diamètre et de 15 mètres maximum pour les pièces maîtresses (entraits) ».

Reproduite à l’identique, la charpente actuelle correspond à la description de Frédéric Épaud comme le public a pu s’en rendre compte sur le parvis de Notre-Dame en septembre 2020 lors des Journées européennes du patrimoine.

Mais jusqu’au fatidique 15 avril 2019 – où le vent d’est allait agir comme un puissant soufflet à travers les nombreuses lucarnes de la toiture – il n’y avait pas que du bois dans la forêt de Notre-Dame, il y avait aussi du métal aux bords coupants, des éléments d’échafaudage que les ouvriers avaient remisés là comme dans un vulgaire dépôt alors que des câbles électriques sous tension s’y trouvaient malgré les règlements de sécurité édictés par les architectes en chef des monuments historiques eux-mêmes.

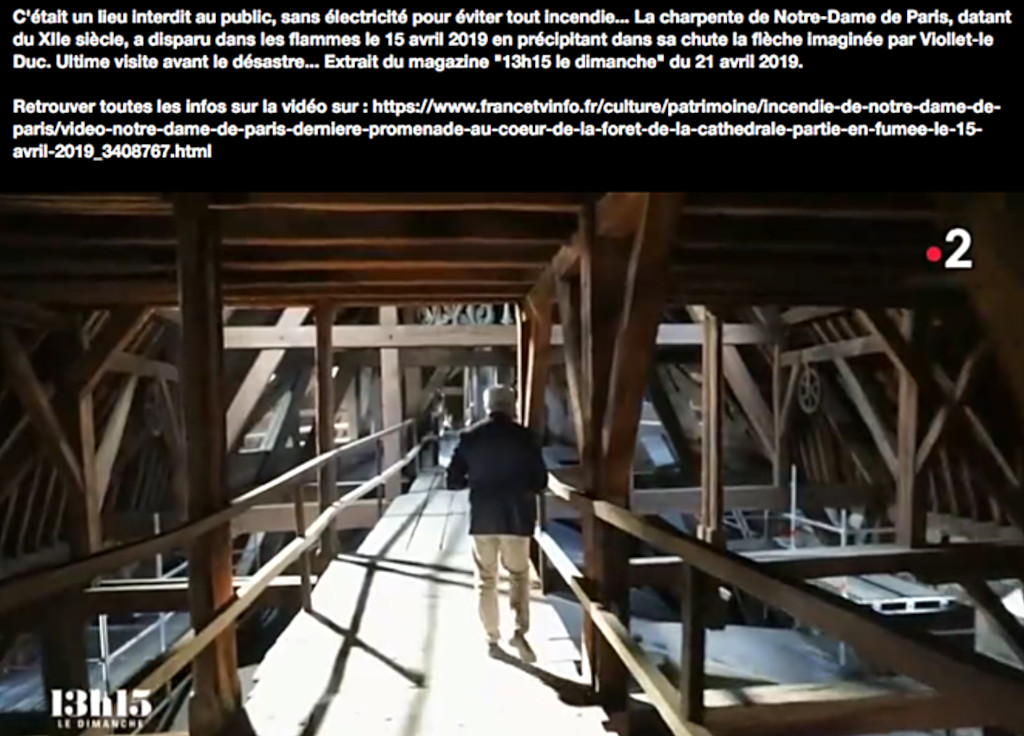

Dans une vidéo en ligne, tournée en septembre 2018 et rediffusée le 21 avril 2019 dans l’émission 13h15, le dimanche de France 2, Philippe Villeneuve, le successeur de Benjamin Mouton, avait ouvert la porte de la forêt multiséculaire de Notre-Dame de Paris à l’équipe qui allait la filmer pour la dernière fois. Suivant les pas de celui qui dirigeait alors la restauration de la flèche de Viollet-le-Duc, le caméraman avait capté sans le vouloir d’accablantes images : de part et d’autre de la passerelle se distinguent nettement des tubes et des planchers d’échafaudage en métal.

La légende est tout aussi frappante que la capture d’écran : « C’était un lieu interdit au public, sans électricité pour éviter tout incendie… » Il faut bien que cette information capitale ait été donnée aux journalistes par les autorités compétentes pour qu’elle fût transmise au plus grand nombre par le biais d’une populaire émission télévisée un dimanche à l’heure du déjeuner. L’équipe qui a produit ces images a cru sûrement elle aussi en ce mensonge puisqu’aucun câble électrique n’apparaît dans le champ de la caméra. Et ce n’est pas Benjamin Mouton qui allait avouer le 16 avril 2019 sur le plateau de LCI que l’électricité courait dans les combles de Notre-Dame depuis le temps où il en était l’architecte en chef.

Par chance pour lui, ni David Pujadas ni aucun de ses invités ne pouvait encore l’acculer sur ce sujet brûlant puisque ce n’est que huit jours plus tard que Le Canard enchaîné révélerait que des fils électriques se trouvaient en nombre dans la vieille charpente, tout en en donnant les raisons. Il y avait donc bien des possibilités de court-circuit parce qu’en 2007 les trois petites cloches logées juste au-dessus de la clé de voûte en aplomb du maître-autel avaient été électrifiées alors qu’elles étaient sonnées jusque-là manuellement pendant les messes à l’instant solennel de l’élévation.

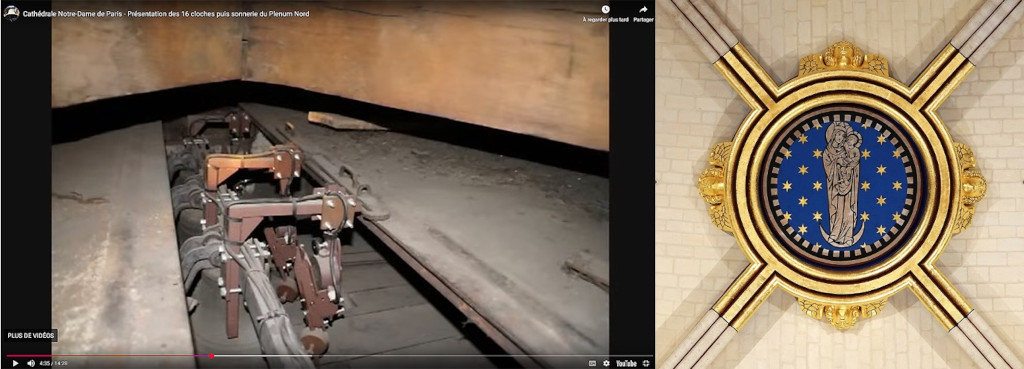

Dans une intéressante vidéo de présentation des cloches de la cathédrale, tournée en 2015, il nous est donné de voir ce modeste carillon mis en place en 1867 en dessous du tabouret de la flèche de Viollet-le-Duc et au-dessus du châssis en bois qui bouche l’oculus de la clé de voûte sur lequel est appliquée la toile peinte, à l’effigie de la Vierge, visible de l’intérieur de la cathédrale, 33 mètres plus bas. C’est par cet orifice que les premières cendres étaient tombées sur l’autel alors que des fidèles assistaient à la dernière messe du jour le 15 avril 2019. La capture d’écran ci-dessous nous permet de constater qu’il y avait bien des câbles électriques qui alimentaient ce trio de petites cloches dans les combles de la cathédrale – où se trouvaient aussi, entre autres déchets, des bouts de bois épars, le tout sous une épaisse couche de poussière.

Comme si cela ne suffisait pas, d’autres câbles avaient été tirés en 2012 plus haut dans la flèche à la suite d’une demande expresse du clergé désireux d’électrifier trois autres cloches de plus grandes dimensions en attendant qu’un nouveau carillon fût installé dans les tours alors muettes. La Direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l’autorité du préfet, avait donné discrètement son accord à titre provisoire, c’est-à-dire jusqu’en 2013 où des cloches toutes neuves devaient être livrées pour le 850ème anniversaire de la cathédrale. Six ans plus tard, le provisoire durait encore.

L’innocence ne sachant rien dissimuler, les vidéos filmées avant le désastre du 15 avril 2019 deviennent a posteriori des documents à charge, des preuves d’infraction que les autorités se gardent bien de montrer puisque la cathédrale appartient à l’État qui en est responsable. En 2025, les coupables n’étant toujours pas désignés, les plus folles rumeurs continuent de prospérer.

Peu après le sinistre, l’essayiste Alain Soral estimait sur le site Égalité et Réconciliation (!) que l’incendie était « volontaire », provoqué pour mener à bien « un projet d’argent maçonnique et de vengeance juive ». Très amusant. Si ce n’est l’Arabe, c’est donc le Juif. Quand l’ignorance fait dire n’importe quoi et quand les plus incultes sur le sujet de Notre-Dame prennent la parole, ils peuvent causer des dégâts plus graves encore que le sinistre du 15 avril 2019 qui n’a tué personne.

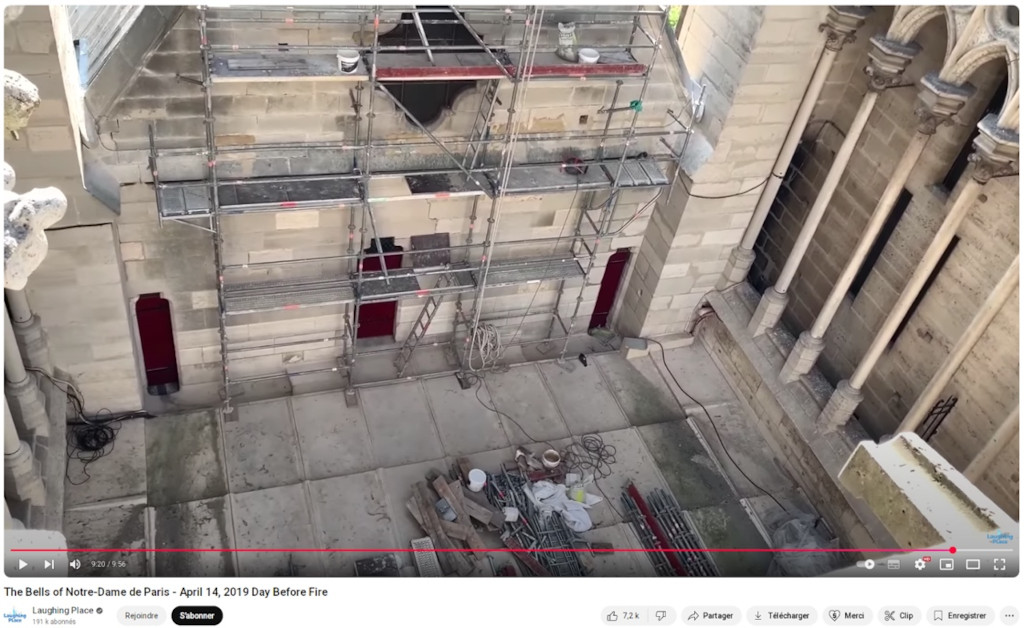

Dans une autre vidéo en ligne, filmée la veille de l’incendie, un touriste qui se trouvait sur la colonnade entre les deux tours, et qui voulait enregistrer les cloches sonnant à la volée en ce dimanche des Rameaux, pencha rapidement son objectif vers le pignon ouest. En face des trois petites portes donnant accès aux combles se trouve une terrasse couverte par des dalles de plomb. En la filmant, cette personne ne se doutait sûrement pas qu’elle pouvait amener la preuve que la célèbre forêt n’était pas « sans électricité pour éviter tout incendie ».

En bas à droite de l’image, s’échappe un câble d’un coffret d’alimentation électrique de chantier protégé par une bâche en plastique. Par la porte de droite, ce câble pénètre dans la charpente en passant au-dessus d’un coffrage réunissant d’autres câbles électriques en provenance de la colonnade de droite comme de la colonnade de gauche. Voilà pour le « donc il n’y a pas de possibilité de court-circuit » de M. Mouton. Ce dernier disait aussi dans cette même émission de LCI : « Ces appareils de détection qui sont dans les combles sont alimentés de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit. On a déporté tous les éléments de branchement dans les escaliers en retrait des portes coupe-feu ». Or il n’y avait pas de portes coupe-feu dans la forêt de Notre-Dame ni d’extincteurs automatiques, selon les vœux de M. Mouton, comme le révélerait une enquête du New York Times publiée le 19 avril 2019 et dont la version française mise en ligne dès le lendemain est encore accessible.* Deux mois plus tard, la brigade criminelle de la Police judiciaire (PJ) de Paris découvrait qu’un boîtier électrique avait été fixé clandestinement sur une poutre de la forêt près de l’endroit où l’incendie s’était déclaré.

Il est regrettable enfin que sur le plateau de LCI, au soir de ce 16 avril 2019, personne n’ait su dire à Benjamin Mouton, dont le professionnalisme a été salué par André Bercoff, qu’il n’y avait rien d’anormal dans la propagation extrêmement rapide de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le matin même, le journal Ouest-France faisait pourtant le parallèle avec l’incendie de la cathédrale de Nantes le 28 janvier 1972 causé accidentellement par un ouvrier couvreur qui travaillait au chalumeau sur la toiture.

En 2012, quarante ans plus tard, l’adjudant-chef Pierre Causel, l’un des premiers pompiers à pénétrer dans le comble très vite après l’alerte, n’avait pas oublié ce qu’il avait vu : « Ça a fait “wouf”. Comme une boîte d’allumettes qui s’embrase ». Et le premier quotidien régional de France de rappeler ceci : « Mais bien plus près de nous, le 15 juin 2015, un autre incendie a dévoré la toiture d’un emblématique édifice nantais, la basilique Saint-Donatien. Là encore, alors que deux ouvriers travaillaient sur la toiture, un brutal et ravageur incendie s’est déclaré. En quelques minutes la charpente de la basilique Saint‑Donatien, construite entre 1873 et 1902, était totalement dévastée ».

Peut-être est-il nécessaire de mentionner ici que toute ressemblance avec des faits et des cathédrales existantes ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence, au cas où les complotistes verraient tout à coup dans le sinistre de Saint-Donatien de Nantes la répétition qui a servi à mettre au point l’incendie de Notre-Dame de Paris.

En ce qui concerne celui de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, huit années de procédure avaient été nécessaires pour conclure à la responsabilité de l’État au motif que celui-ci n’avait pas fait dépoussiérer la charpente avant le démarrage des travaux. À propos, puisque personne ne semble encore avoir posé la question, la forêt de Notre‑Dame de Paris avait-elle été nettoyée en 2018 avant les travaux de restauration de la flèche ?

Philippe Machicote

Retrouver toutes les Chroniques de Philippe Machicote

* Lire Notre-Dame: une sous-estimation du risque par certains responsables aux conséquences dévastatrices, New York Times (20 avril 2019)

Les articles de la série C’est un comble !

– C’est un comble : Viollet-le-Duc imagina mais ne mentit point !

– C’est un comble (II) : mauvaise foi à Notre-Dame

– C’est un comble (III) : l’art subtil de la dissimulation