Le 29 octobre 2024, des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-est de l’Espagne touchant particulièrement la ville de Valence et sa région. Éric Daniel-Lacombe* est architecte DPLG, Professeur titulaire de la chaire « Nouvelles Urbanités face aux risques Naturels : Des abris ouverts » à l’École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-la Villette. Entretien.

Une semaine plus tard, on ne compte plus en morts mais en disparus, ceux qu’on a trouvés, ceux qu’on cherche encore. Les communications ne sont toujours pas toutes rétablies. La grande peur désormais, c’est l’épidémie. Nous sommes au Moyen Âge, à Valencia, Espagne, en 2024.

Chroniques : Tout est la faute au réchauffement climatique ?

Éric Daniel-Lacombe : Nous savons que tous ces phénomènes vont s’intensifier, dans les quantités d’eau et concernant les grandes sécheresses. Trop d’eau. Pas assez d’eau. Ce n’est pas nouveau. En 1957, à Valence, Espagne, la grande crue – 300 litres d’eau par mètre carré – a fait plus de 80 morts et des destructions massives. À l’époque, le gouvernement a pris la décision de détourner le fleuve Turia au sud de la ville pour protéger le centre historique, qui a été relativement épargné en 2024. Mais le problème n’a été que déplacé. Autrefois, ce terrain était entièrement bordé de vergers, de terrains agricoles qui favorisaient l’infiltration de l’eau. Depuis, plus des deux tiers de vergers – 9 000 hectares – furent détruits, on a construit, artificialisé, imperméabilisé les sols pour créer des logements, des commerces, des parkings et… des zones inondables. Faut-il faire la morale ou commencer des transformations ?

Que doit-on transformer ?

L’émotion empêche de documenter la catastrophe. Or le passage de l’eau n’est pas le même dans des villages à 300 m d’altitude que dans la plaine au bord de la méditerranée. Les canaux actuels sur les reliefs ne suffisent plus quand l’eau arrive comme une vague, puis, quand le relief est plat, elle charrie tout ce qu’elle transporte depuis le haut, des voitures, des arbres, des rochers qui cognent les maisons et de la boue en quantités phénoménales. Les réponses du haut ne seront pas celles du bas.

Il faut donc s’adapter aux nouvelles donnes…

La question de l’adaptation est peu audible, elle peut laisser croire que l’adaptation réglera tous les problèmes. Elle permettra de réduire la vulnérabilité des lieux dans le cadre d’une augmentation des températures maîtrisée de un à trois degrés, mais pas plus. Il faut dire et redire : pourquoi autant de parkings souterrains ? Si peu d’endroits pour se mettre à l’abri ? Pourquoi construire en zone inondable ? De fait, l’architecture peut aussi proposer une transformation..

Qu’appelez-vous une transformation ?

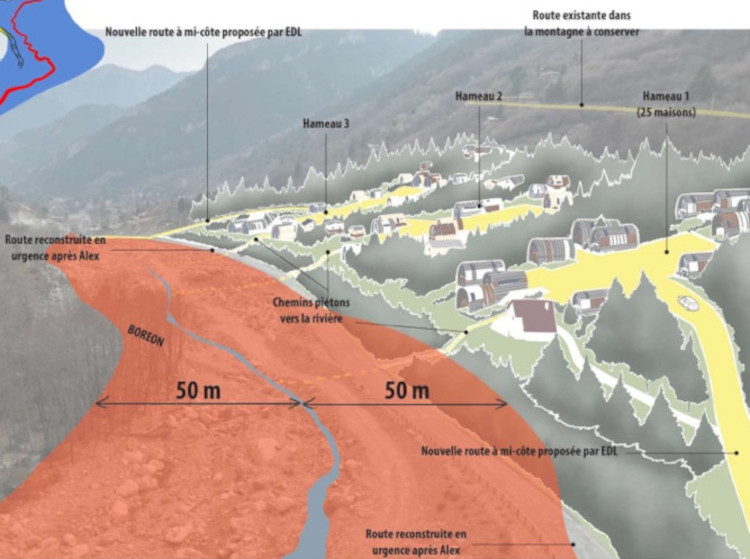

La transformation signifie de changer profondément nos villes, c’est atténuer le choc entre la nature et la ville. C’est un long chemin, à la fois un sprint et un marathon. Il faut bien comprendre l’aléa (ici l’eau). Il faut suivre et tracer son passage, regarder là où il n’est pas passé car des fractions ont été épargnées. Il faut regarder les lieux, les hauteurs, les géométries, les formes. À Valence, l’orage était situé entre les deux rivières (la Rambla del Poyo et le fleuve Turia), des endroits furent noyés sous 80 centimètres d’eau, d’autres sous un mètre. Il faut comprendre une chose très simple : le chemin de l’eau, c’est rejoindre la Méditerranée. Le devenir touche d’abord les personnes qui vivront dans ces « nouveaux habitats », mais il concerne aussi les urbanistes et les architectes qui contribueront à leur conception.

En 2015, vous êtes appelé à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) pour étudier le risque d’une crue centennale d’1,20 m, et vous recevez le « Grand Prix de l’aménagement – Comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles ». Pouvez-vous expliquer ce qui a été fait ?

J’ai évité de penser qu’il fallait maintenir les habitants à distance de la crue et j’ai fait évoluer mon dessin dans le sens de l’eau. J’ai ainsi laissé sa place à la rivière : 80 % de la surface du site pour la laisser passer comme un affluent temporaire et 20 % pour l’architecture ; nous avons implanté des voiries pour qu’elles deviennent en période d’inondation un lit secondaire de la rivière et mis la route et les trottoirs à un mètre plus haut que le sol naturel. Pour les bâtiments, j’ai développé un système architectural d’abris ouverts, c’est-à-dire des abris ouverts aux autres et à la nature, une architecture qui permet de se mettre ou de rester à l’abri le cas échéant justement.

Dès 2016, une nouvelle crue se produit. Que s’est-il passé ?

Ce fut la plus grave crue à Romorantin depuis 500 ans. Pour autant, l’eau est montée doucement jusqu’à 5 cm au-dessous des premiers planchers, puis est redescendue rapidement. Aucun logement n’a été inondé.

Le parc et le bassin de rétention ont ralenti la crue et les habitants ont eu le temps de se préparer…

De l’importance d’une forme d’éducation de la population ?

Évidemment. Quand on ne sait pas nager, on se noie. C’est aussi simple que cela. Il faut connaître les mouvements de sa rivière. Exactement comme un pécheur connaît sa mer et un chasseur alpin sa montagne. Il faut connaître son village par cœur, ses creux et ses bosses. Il faut savoir se placer sur ces bosses. Voilà qui aurait sauvé des vies. Les Néerlandais ont bien mieux résisté que nous à la tempête de 2021 parce qu’ils ont inventé un programme qui laisse sa place à la rivière et à la nature. En France par exemple, les régions Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Normandie sont les plus exposées vis-à-vis de l’aléa inondation par submersion marine.

Que dit l’Architecte ?

Qu’il faut arrêter de lui demander de faire plus solide et plus étanche, ce qui nous rend aveugle aux mouvements de la nature.(artificialisation des sols).

Qu’il faut arrêter de bâtir des infrastructures illusoires (digues, barrages).

Qu’il faut cesser de reconstruire à l’identique.

Qu’il faut abandonner les projets immobiliers qui vulnérabilisent le site et en inventer qui ménagent les lieux.

Qu’il faut aménager les quartiers inondables de façon à faciliter les régulations naturelles des cours d’eau : savoir mettre la rivière à l’écart quand nécessaire, mais renaturer les berges.

Qu’il faut dessiner la métamorphose de la ville en prenant la température du passage de l’eau.

Quelles sont vos préconisations ?

Qu’il n’y a pas de solution homogène mais des catégories de pensées. J’en relève quatre.

1- Recherche de la sécurité dans les périodes d’exposition au naturel (jamais de voitures garées dans les creux ni dans les rues qui deviendront des torrents, ni dans les sous-sols. Les anciens rez-de-chaussée deviennent les garages ou des préaux frais pour les prochaines canicules).

2- Régulation naturelle (éviter l’addition de protections artificielles et laisser plus de place à la rivière).

3- Intégrer et mettre en scène les forces de la nature pour créer des espaces inspirants (A Malmö, Santiago Calatrava dessine Turning Torso, une tour composée de neuf cubes en spirales évoquant les mouvements organiques et la force du vent. A Malmö encore, Stig L.Andersson invente Anchor Parken, un jardin de formes évoquant la dernière glaciation).

4- Convoquer les habitants, transformer d’anciennes friches industrielles en parcs naturels, conserver la mémoire de l’inondation. Passer de la logique du risque à une culture de la prudence, développée avec et par les habitants.

Votre profession de foi ?

Maintenir une convivialité entre l’humain, les non-humains vivants, et la nature. Apprendre à vivre avec l’eau, observer le mouvement de la nature depuis des passerelles, montrer aux enfants le phénomène de l’inondation, regarder la crue depuis l’abri comme un spectacle pédagogique, intéressant. Le Monde est celui de l’habité, il ne faut pas regarder la nature en ennemi. L’eau est une cinétique. Une vague. Que peut faire l’eau sinon ruisseler ? L’avenir de l’architecture ne peut se construire qu’avec la nature. Et le vivant.

Propos recueillis par Tina Bloch

*Retrouver toutes les chroniques de la catastrophe annoncée d’Éric Daniel-Lacombe

Dans notre article Livres – Entrelacements d’antinomies ?, découvrir Vers une architecture pour la santé du vivant, par Éric Daniel-Lacombe