Le monde est préoccupé des mauvaises nouvelles quotidiennes que lui vaut l’actualité. À l’heure des menaces et guerres dévastatrices de toutes sortes, à l’échelle du globe, que vaut désormais la préservation de la planète : « Fore, baby, fore » (creuse, baby, creuse) ! Pour autant, nonobstant l’hubris des dirigeants actuels de la planète, leurs vendettas ne seront bientôt que des détails de l’histoire face aux enjeux climatiques.

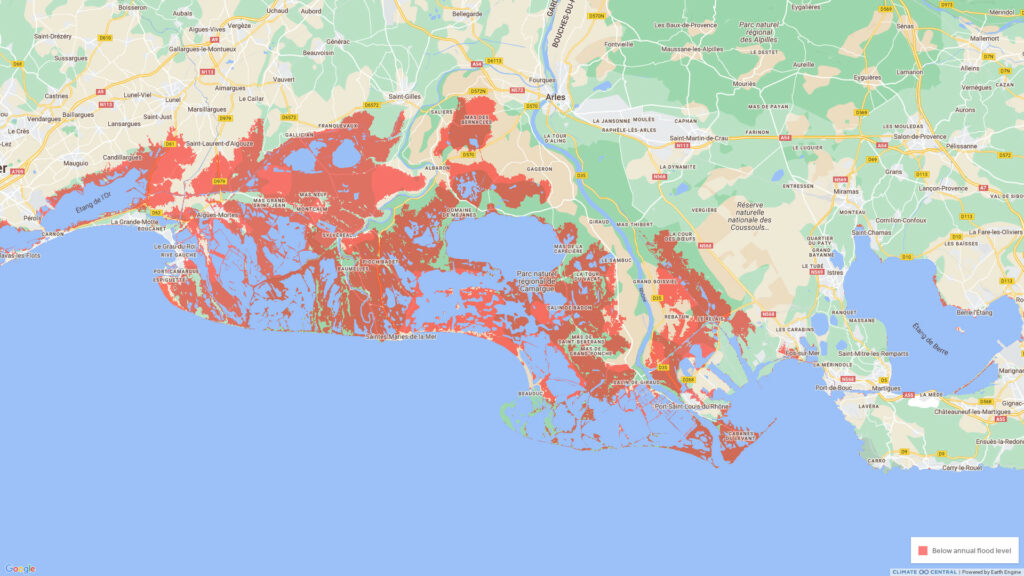

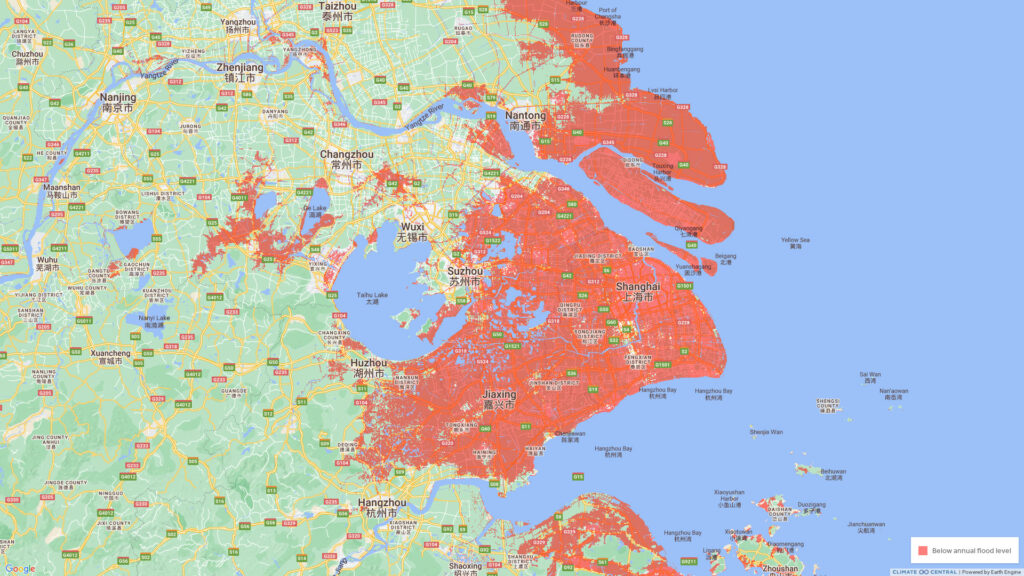

La mer qui monte par exemple, de plus en plus vite, inéluctablement. Les cartes de Climate Central,* organisme qui propose des relevés de l’élévation du niveau de la mer et des inondations côtières basées sur des données scientifiques évaluées par des pairs et publiées dans des revues de premier plan, en témoignent. Voyons Xi Jinping par exemple qui se préoccupe aujourd’hui de Taïwan sans voir apparemment que Shanghai sera totalement sous les eaux en 2100, les étages supérieurs des tours de Pudong reliés par taxi-drones. Un donné pour un rendu ?

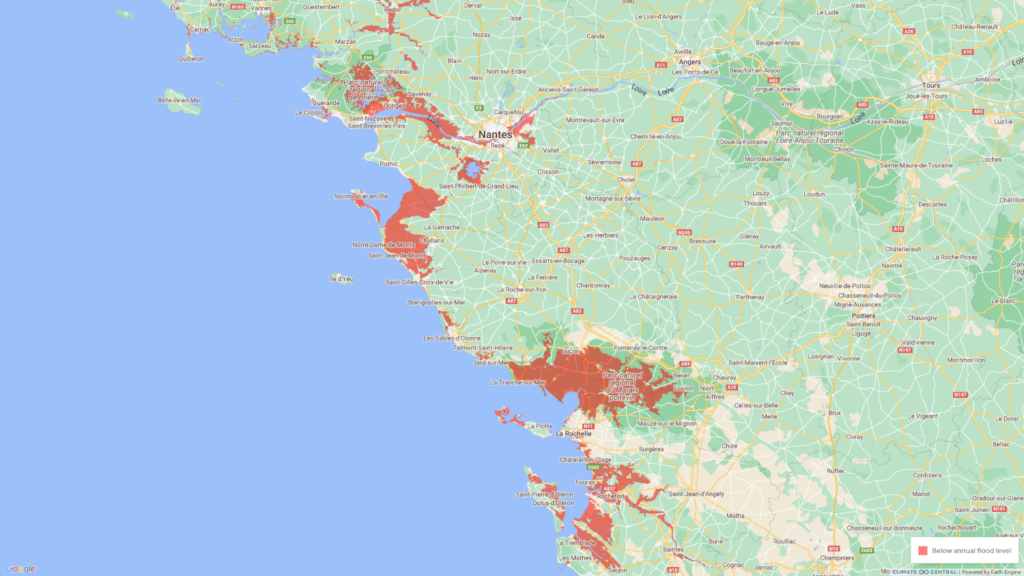

Idem Donald Trump que la disparition des bayous de Louisiane ne semble guère préoccuper – pourtant, s’il tient tant à sa demeure de Mar-a-Lago, en Floride, il doit savoir que Miami Beach sera rayée de la carte avant la fin du siècle… Plus près de nous, en 2100, la Camargue ne sera plus, devenue les Everglades tandis que, réchauffement climatique aidant, le littoral vendéen et le littoral du Nord-Pas-de-Calais jusqu’à Anvers seront de nouvelles Camargues, du moins des territoires qui ne seront plus tels que nous les connaissons aujourd’hui. Non que cela soit nécessairement négatif : Niort deviendra une ville côtière et pourra se réinventer en station balnéaire et Libourne en port vinicole. C’est le moment de commencer à acclimater les taureaux et les chevaux dans la première, les gondoles dans la seconde. En 2100, La Rochelle sera devenue un nouveau Fort Boyard.

La menace de submersion est peu ou prou la même sur les côtes ou dans les terres et, quand elle devient vraiment trop proche, les initiatives locales ne manquent pas. « Nombre de maires, ne serait-ce qu’à cause de l’obligation de PPRI instituée en 1987, ont fini par prendre la mesure de l’enjeu. Chaque commune a désormais ses taux de rejet des eaux, ce qui permet de jouer avec les surfaces perméables », explique Alain Bretagnolles, associé fondateur de l’agence parisienne architecturestudio. « Il n’y a évidemment pas les mêmes exigences au Mans qu’à Montpellier mais les mêmes solutions », dit-il.

« Retenir l’eau dans le bâtiment et élaborer un débit de fuite raisonnable sont aujourd’hui dans tous les cahiers des charges, ce n’était pas le cas il y a vingt ans », souligne encore Élodie Nourrigat, de l’agence NBJ sise au cœur de la capitale de l’Hérault. Ce que confirme Arnaud Rousseau, architecte fondateur de l’agence montpelliéraine MDR, qui relève que depuis une quinzaine d’années, un gros effort de canalisation a été effectué dans la région. « La rétention d’eau est obligatoire et, avec la gestion de l’eau, c’est l’élément que les maîtres d’ouvrage regardent en premier lors des concours », dit-il.

Il demeure que, afin de réduire l’impact des inondations, le territoire autour de Montpellier regorge de bassins de rétention gigantesques qui, comme des crevasses nées d’une pluie de météorites ou d’obus, ne sont pas eux-mêmes sans poser de questions.

Il y a donc de l’espoir cependant, et sans doute qu’il y a autant de solutions que de sites inondables et submersibles et que des architectes s’emploient de bonne foi à apporter des réponses locales qui font sens. Autrement dit l’humanité n’est pas démunie sans pour autant devoir faire appel aux technologies mortifères promues par les nouveaux illuminés du siècle.

Prenons l’exemple de Watersquare, place Benthemplein, à Rotterdam (Pays-Bas), dans un pays qui n’a pas attendu hier pour anticiper et modeler son territoire. Le projet, livré en 2013 et conçu par l’agence locale De Urbanisten, comme son nom l’indique, consiste, en pleine ville, en une place temporairement inondable car structurée avec trois bassins de rétention à ciel ouvert qui se remplissent avec l’eau de ruissellement des rues lors d’une pluie abondante.** L’eau est ensuite évacuée vers les égouts en 48 heures, une partie étant acheminée via un réseau de canaux vers les plates-bandes végétales. Le reste du temps, les habitants disposent d’un espace public spectaculaire.

Aujourd’hui il y a trop d’eau, demain il n’y en aura pas assez, puis trop, puis pas assez. Partout, en ville et dans les villages, les architectes ne manquent pas d’initiative et mettent en œuvre des solutions, toutes contextuelles, comme l’explique Eric Daniel-Lacombe***, mais toutes isolées. Je n’ai par exemple pas connaissance de Watersquare d’une telle urbanité en France. Bassins de rétention/espace public ou immeubles hauts à un bon prix du mètre carré ? C’est un choix politique.

En l’occurrence, face à la submersion, quelle est la doctrine de l’État français, à part de plomber le paysage de mega bassines ? Réhabiliter autant que possible, certes, sous condition encore de l’équilibre du budget. Redonner son port à Aigues-Mortes qui redeviendrait Aigues-Vivantes par exemple ? Racheter les maisons des gens inondés trois fois en un mois, d’accord, mais pour faire quoi ? Reconstruire sur pilotis ? Créer des pâtures qui servent de réserve foncière en cas d’inondation ? Rendre à la nature le centre de Rennes ou toute la ville de Redon ?

Combien de temps encore d’aucuns pourront-ils compter sur l’état de catastrophe naturelle quand les catastrophes ne le sont déjà plus, naturelles ? Combien de temps les assurances, dont l’unité de mesure est désormais le milliard et qui d’ores et déjà refusent d’assurer villes et villages entiers, vont pallier la détresse des sinistrés de Camargue, de Vendée, du Nord-Pas-de-Calais dont les terrains sont apparemment voués aux méduses ?

L’une des questions pressantes qui va se poser à l’État est : quels sont les territoires sur la côte et dans les terres qu’il est prêt à abandonner ? Après tout, les îles Kiribati ne sont pas les seules concernées… Ce n’est certes pas aux architectes de répondre à cette question mais si l’État le leur demande et qu’il a un plan qui ne soit pas que d’obédience financière de court terme, ils sauront y faire avec cette nouvelle géographie pour qu’en 2100, la Camargue, la Vendée et le Nord-Pas-de-Calais soient encore durablement habités. Habités autrement certes, mais habités et, pourquoi pas, prospères.**** Hélas, abandonner les gens à leur sort est évidemment la solution de facilité pour tout politicien ambitieux, cynique et sans imagination.

D’ailleurs, le nouveau Yalta qui en février 2025 se dessine entre les États-Unis, la Russie et la Chine augure mal d’une doctrine environnementale à l’échelle des enjeux planétaires, lesquels finiront pourtant par emporter tous ces docteurs Folamour et notre mode de vie actuel avec eux. La mine de lithium ou le téléphone, l’eau de refroidissement du data center nécessaire à l’IA ou trois douches de cinq minutes par semaine, il faudra choisir. En attendant, face à la mer qui monte et aux submersions de toutes sortes, il revient sans doute en effet à chaque architecte, dans l’intérêt général (loi de ‘77) de faire le mieux qu’il peut avec ce qu’il a.

« Le métier d’architecte est de construire un joyau pour un mendiant, un palais pour un roi », me rappelle un ami. Appréhender les besoins de l’autre, c’est l’essence du métier. Apparemment, les besoins ne vont pas manquer.

Christophe Leray

* En savoir plus : https://coastal.climatecentral.org/

** Pour découvrir Watersquare, place Benthemplein plus avant

*** Lire nos Chroniques de la catastrophe annoncée

**** Lire notre article Bayou-sur-Yon, on dirait le Sud. Une éco-fiction