En matière de valeur symbolique, patrimoniale et d’agrément, pour la population grenobloise, vendre le site du Rabot, c’est un peu comme vendre le Bois de Boulogne pour les Parisiens. Chronique des méandres.

Le 18 juillet 2025, en plein été, le site de cessions immobilières de l’Etat* a publié l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur « Le Devenir De La Cité Du Rabot Sur Le Site De La Bastille ». Cette annonce fait partie de la soixantaine de biens offerts à la vente, de la maison d’habitation avec garage et jardin à Rouen (Seine-Maritime) jusqu’à l’ex-base aéronautique navale de Toussus-Le-Noble (Yvelines). Le catalogue est riche.

La diversité des propriétés à acheter donne le sentiment que l’Etat brade son petit patrimoine mais aussi le grand, tel l’Hôtel de Montmorency à Paris, « ensemble immobilier d’exception » de 1 810 m² de plancher, construit au début du XVIIIe siècle, au cœur du Marais à deux pas de Beaubourg, dont les façades et l’escalier sont inscrits aux monuments historiques. Avis aux amoureux des chères vieilles pierres : réception des offres jusqu’au 12/11/ 2025, à 12 heures. Les cessions peuvent se faire de multiples manières : adjudication via des enchères publiques chez notaire, simple appel d’offres, adjudication ou « vente immo-interactive » (enchères ouvertes sur 24h) et, de manière très singulière et rare, par un AMI, comme c’est le cas du Rabot.

Une montagne en ville

À moins d’être expert en bastilles ou en Rabot, la lecture du titre ne renseigne guère. Les premières lignes du descriptif du bien restent énigmatiques : « L’État est propriétaire de la cité du Rabot, constitué de bâtiments historiques ou datant des années ‘60, exploités jusqu’en septembre 2025 par le CROUS ». À la quatrième ligne, la situation géographique est révélée : « Les services de l’état, la Ville de Grenoble et de Grenoble Alpes Métropole ont entrepris un travail partenarial pour envisager l’avenir de ce site emblématique ».

Parmi toutes les propriétés mises en vente, dignes d’une très éclectique agence immobilière, l’AMI de la Cité du Rabot dénote. Pour les architectes et leurs partenaires locaux, habitués à manifester leur intérêt pour tel ou tel projet urbain innovant, la surprise est grande de voir ce territoire singulier mis en vente. Sur l’annonce, en regard de la photo du site, la personne de contact mentionnée est une « chargée de commercialisation ». On ne saurait être plus explicite. Aucun doute sur les intentions finales : il s’agit bien de vendre le site. La réelle et finale « manifestation d’intérêt » sera donc pécuniaire.

En matière de valeur symbolique, patrimoniale et d’agrément, pour la population grenobloise, vendre le site du Rabot, c’est un peu comme vendre le Bois de Boulogne pour les Parisiens. L’attachement des citadins à ce lieu de villégiature dominicale et à la montagne de la Bastille toute entière est fort. Les falaises grises qui portent les édifices militaires et les fortifications couvertes d’une végétation imposante forment un paysage essentiel de la ville. Il figure sur les cartes postales et sites internet de Grenoble, agrémenté des cinq bulles de son téléphérique. « Au bout de chaque rue, une montagne » écrit Stendhal. La Bastille en est une, la plus présente et la plus proche, la plus fréquentée (un million de visiteurs escompté pour 2025). En vendre une partie porte évidemment atteinte au patrimoine historique et culturel des Grenoblois. Que cette cession se révèle dans la torpeur estivale, sans annonce et sans débat, ne laisse pas d’étonner.

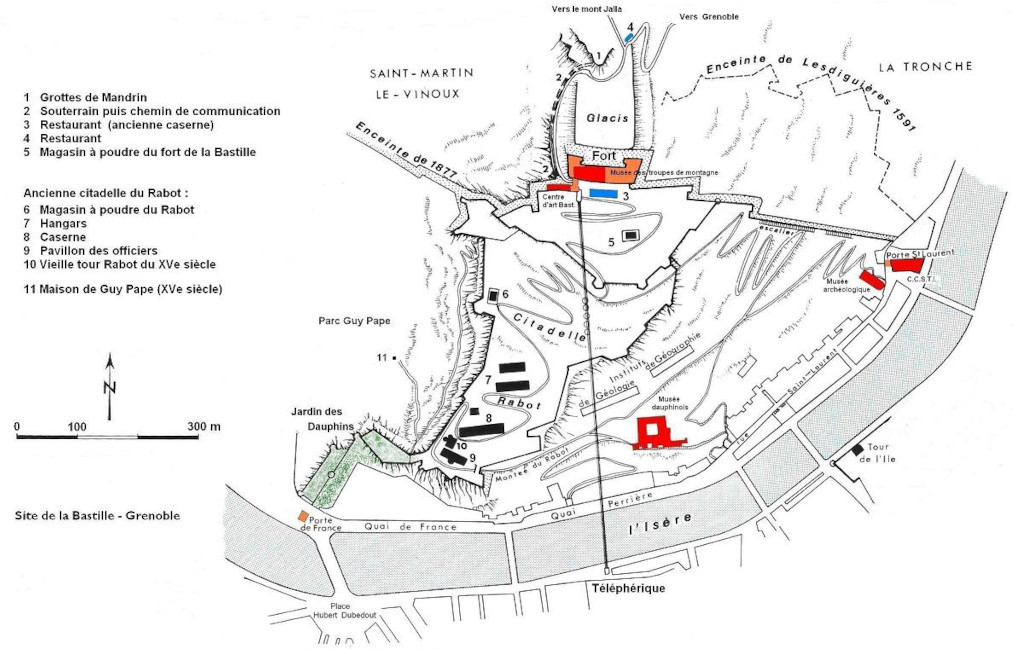

Depuis le XVe siècle ce promontoire, pointe sud du massif de la Chartreuse encastrée dans la ville et contournée par l’Isère, s’est construit d’ouvrages de défense et de casernements. La maison forte du Rabot, érigée à la fin du XVe siècle, située à mi-hauteur entre la plaine et le sommet, est toujours debout. Les ouvrages de fortification se succèdent et au XIXe un casernement accueille les militaires jusqu’au début du XXe, pour être revendu à l’Etat en 1940. À Grenoble comme ailleurs, l’armée, de tout temps aménageur, est devenue déménageur. La caserne Hoche et la caserne de Bonne** ont structuré puis déconstruit la ville pour enfin offrir (vendre !) des friches urbaines qui ont transformé profondément la cité. Quand les soldats désertent leurs quartiers, telle la base de Toussus-Le-Noble qui fera prochainement l’objet d’un AMI, comment l’armée assume-t-elle sa responsabilité ? Comme un propriétaire foncier, qui charge un négociateur, ici l’Etat, de mettre en concurrence des promoteurs !

La tentation de la ville-montagne

Depuis un siècle l’avancée rocheuse est un instrument de composition urbaine et un territoire de projet sans cesse remis sur la planche, tantôt sanctuaire, tantôt outil d’un concept improbable de « ville-montagne ». L’idée d’une « acropole universitaire » est proposée par l’architecte Jean Benoît en 1950. Il la concrétise partiellement par la construction de deux bâtiments, l’Institut de Géologie et l’Institut de Géographie Alpine (IGA), sur la face sud-est de la montagne, légèrement en dessous du niveau du fort Rabot.

Au début des années ‘60, la boucle de l’Isère de Saint-Martin-d’Hères est préférée à la Bastille pour implanter un vaste campus universitaire : fin d’un projet local d’urbanisme de montagne alors que l’idée se développe sur d’autres thèmes dans les Savoie voisines, aux Arcs ou à Flaine. Pour autant, l’intention de construire le Rabot figure encore sur une axonométrie de Grenoble dans les études du plan Bernard de 1963. La création d’un grand boulevard est-ouest au sud de la ville, sur les traces d’anciennes fortifications, et les Jeux Olympiques de 1968 orientent définitivement la ville sur sa plaine.***

Les deux bâtiments de Jean Benoît, d’une architecture de strates horizontales répondant aux lignes des fortifications qui les dominent et d’une facture moderne remarquable, sont désaffectés entre les années ‘90 et 2000 et livrés aux squats festifs et destructifs. Récemment l’ancien IGA est réhabilité par SCRUB et Unanime, architectes, en résidence hôtelière avec un restaurant panoramique en roof top. Le succès de l’entreprise laisse penser que le second édifice connaîtra rapidement un avenir identique. Les documents graphiques de Jean Benoît, encore présents dans de nombreux ouvrages et expositions (« Bastille inédite, Rabot insolite », à la Plateforme, Grenoble, printemps 2025) entretiennent aujourd’hui encore le fantasme d’un urbanisme capable d’investir la pente. Un ascenseur urbain figure au milieu d’une magnifique perspective de 1950 et pose déjà la question de l’accessibilité irrésolue du site.

Au cours des années ‘60, deux résidences pour étudiants sont construites sur le site du Rabot, près de 500 chambres, dont le CROUS prend la gestion. Assemblées à un édifice du XIXe transformé en resto U, elles closent la place d’armes, espace minéral dénommé le glacis, qui surprend par ses dimensions et sa vacuité. Son orientation sud et la vue sur l’agglomération confirment tout le potentiel qu’il peut offrir à des projets d’aménagement. Mais lesquels ?

Des études, beaucoup d’études !

La ville de Grenoble a inscrit le Rabot, ses huit hectares dominés par la Bastille, en surplomb sur le quartier Saint-Laurent et l’Isère, à l’Europan 16 en 2021. Le thème « villes vivantes, vitalités métaboliques, vitalités inclusives », suffisamment vaste pour autoriser les réflexions les plus diverses, a inspiré trois projets primés : Labo Rabo, « laboratoire climatique », The Urban Refuge et l’Arc des vivants, « laboratoire à ciel ouvert ». Ces propositions assurent une insularité préservée à un laboratoire d’études de la biodiversité singulière du secteur et développent une fréquentation populaire basée sur un urbanisme transitoire qui exploite les chemins et sentiers de montagne. Elles proposent un ascenseur ou un funiculaire pour rendre le site accessible, signes d’un réalisme insolent. Réunies dans l’atelier GRAB (Grenoble Rabot Bastille) les trois équipes reprennent leurs travaux en 2024 et établissent un plan guide particulièrement conséquent sur les thèmes de leurs études Europan 16, qui est remis aux candidats de l’AMI. Dans cette étude finale la realpolitik a fait disparaître l’ascenseur et le funiculaire !

En 2020 et en 2021, l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) a produit deux documents fondamentaux pour comprendre les enjeux et illustrer les potentialités du site. Le second fait partie des documents de l’appel d’offres. Il propose des pistes de projets qui convoquent en références des sites emblématiques typiques, le Fort d’Aubervilliers, le Mont Royal de Montréal, la Belle de mai marseillaise ou le 104 parisien, qui mettent l’eau à la bouche. Dans cette étude le sujet de l’accessibilité est concrétisé par l’idée d’« un ascenseur urbain comme geste architectural inscrivant la Bastille dans le XXIe siècle », remarquable par son ambition de mettre en lien la montagne et l’eau de l’Isère, les deux « natures » intemporelles de la ville.

En 2023, à la demande de la Ville, la Maison de l’Architecture de l’Isère installe une Résidence d’architectes sur le site. Logés dans l’appartement du directeur local du CROUS devenu leur atelier, les deux résidents partent à « la recherche du genius loci » et livrent la carte d’un état des lieux à la fois historique, vécu et prospectif.

Encore tout récemment, en juin dernier, la Métro a produit le document « Polarité Bastille-Chartreuse-Centre historique » qui inclut le Rabot dans la logique territoriale plus vaste d’« une Bastille à 360° ».

L’intérêt des collectivités locales pour le site n’a donc pas faibli mais cette somme de propositions n’a rien fait naître au Rabot. La question simpliste mais essentielle de son accessibilité par le public, malgré toutes les bonnes intentions mises en lumière et un besoin légitime, n’a provoqué aucune initiative autre que le fléchage des sentiers de montagne. Il est vrai que la randonnée pédestre est un loisir très prisé des citadins grenoblois.

À l’été 2025, trêve d’amusement. Il faut passer aux choses sérieuses. La fermeture des résidences du CROUS permet de lancer l’AMI sur un territoire désormais totalement délaissé et livré à toutes les convoitises.

Inclusivité sans accessibilité

Jusqu’au 18 juillet 2025, l’inaction démontrait la volonté de préserver l’île du Rabot et d’en faire la réserve inaccessible d’une biodiversité « animale » et végétale. Avec le départ des Rabotins, comme se nommaient les étudiants de la petite communauté isolée sur le glacis, cette volonté s’est infirmée. La ligne 40 des transports en commun de l’agglomération, assurée par un petit autobus d’une trentaine de places qui franchit en trois manœuvres les épingles à cheveux de la route du Rabot, a été supprimée. Interrogé sur ce sujet, M Réso (réseau des transports en commun de l’agglomération) a répondu, confondant l’effet et la cause : « Suite à la fermeture de la résidence universitaire du Rabot et faute d’une fréquentation suffisante, la ligne 40 a cessé de fonctionner depuis le 29 août 2025 ». Et d’ajouter : « Il n’existe pas de solution de substitution en transport en commun ». Tout est dit. Reste la rue Maurice Gignoux qui mène au Rabot et le traverse, véritable route de montagne, petit raidillon bien pentu au pas du promeneur du dimanche, dont les soutènements sont par endroits en péril. Elle dessert à mi-pente la résidence hôtelière Babel Community qui propose à ses résidents et aux clients du restaurant les services d’une voiturette de golf, navette gratuite d’un bon sens commercial évident.

Quelques centaines de mètres plus haut la porte de la citadelle est fermée. Non seulement inaccessible, sauf à pied (110 m de dénivelé sur une pente moyenne de 10 % pour accéder au glacis), le site est interdit ! Certainement pour de bonnes raisons de sécurité.

Pourtant Grenoble est reconnue pour son engagement sur le thème des mobilités inclusives, arrivée en tête du classement des métropoles établi par l’Association APF France Handicap en 2020. En 2025, le même site a déclaré « Grenoble la moins pire des villes » en matière d’accessibilité. Le Rabot n’est pas compris dans cette logique ; la ville inclusive, fer de lance de l’action politique de la Ville, s’arrête à sa poterne.

Un AMI amical ?

Dans ses attentes, qui doivent susciter l’intérêt, l’AMI fait dans le convenu :

– valoriser le patrimoine historique et naturel du site ;

– ouvrir la cité du Rabot pour permettre la fréquentation du public ;

– offrir de nouveaux usages du site adaptés aux caractéristiques de ce dernier.

Quel projet d’urbanisme pourrait ignorer ces valeurs et ne pas prétendre à de tels objectifs ? Cette rédaction sent « l’urbanisme pour les nuls » et la précipitation d’une charrette avant un départ en vacances de juilletistes déjà en retard. À la décharge des rédacteurs, il faut reconnaître que tout est dit dans les pièces conséquentes mises à la disposition des candidats.

La mise en vente du Rabot se justifie à elle seule, comme pour tout propriétaire immobilier, par l’arrêt des dépenses d’entretien ou de rénovation et leur transfert à qui saura intégrer ces coûts dans des bilans d’opérations. L’annonce en est déjà faite par l’appel d’offres qui mentionne une participation de l’acheteur-aménageur au coût des travaux eau, incendie et assainissement, à hauteur de 2 M€. La situation est plus sombre que le laisse penser ce chiffre. Le diagnostic patrimonial d’Archipat, si complet qu’il pourrait décourager les initiatives, apporte une première valeur économique au contexte de l’AMI : « les travaux de restauration à l’identique ont été chiffrés pour l’ensemble des ouvrages du site » à 84 millions € (hors taxe, of course), restauration au sens de la Charte de Venise. La réfection de la rue Maurice Gignoux n’est pas intégrée à cette estimation !

Pourquoi un planning à marche forcée ?

À six mois des élections municipales (15 et 22 mars 2026), le lancement de l’AMI surprend, non seulement dans l’esprit, mais aussi dans sa mise en œuvre.

Remise des offres le 15 décembre 2025. Les travaux du jury chargé de désigner le lauréat s’échelonnent de janvier à septembre 2026 avec une première phase de sélection des candidats le 1er mars. Deux semaines avant les élections ! Ce qui dénote, pour les partenaires politiques initiateurs de la démarche, soit une confiance absolue dans l’issue du vote, soit une sérieuse inconséquence. Les entretiens avec les candidats auront lieu de mars (quelle date exactement, entre les deux tours ?) à mai 2026. Personne ne doute que les nouveaux élus auront la tête à étudier des propositions complexes et très engageantes au jour de leur prise de fonction alors même qu’ils seront mobilisés par les élections du conseil métropolitain qui a déjà montré sa difficulté à trouver les voies d’une cohérence politique.

Le projet concerne sept parcelles qui peuvent être vendues à la découpe ou faire l’objet d’un projet global. Leurs caractéristiques sont très variées et les nombreux règlements qui les concernent se superposent dans un écheveau touffu de contraintes croisées (PLUI, PPR, Monuments Historiques, ZNIEFF, ZPPA…). Les ambitions annoncées dans les approches méthodologiques et opérationnelles sur l’urbanisme transitoire et le patrimoine sont bien définies dans documents de l’AMI. Les prestations d’étude demandées aux acheteurs potentiels sont dignes d’un concours sur APS. Des garanties financières sont demandées aux mandataires des équipes. Il sera intéressant de les connaître. Les clauses suspensives à l’achat effectif, celles qui permettent de prolonger des années durant des situations provisoires, le temps par exemple que les règlements d’urbanisme puissent être rendus compatibles avec les projets, doivent être précisées lors de la remise de l’offre.

Tout connaître, tout savoir, tout prévoir, tout anticiper. À n’en pas douter, il s’agit d’un projet d‘urbanisme novateur !

Le travail d’analyse des propositions en ‘back office’ sera donc complexe et long. Et la synthèse politique méritera quelques débats. Pour une sélection des offres finales (que peut-il y avoir de définitif dans un projet d’urbanisme à long terme ?) annoncées pour septembre 2026.

Un point positif : devant tant d’exigences, l’Etat magnanime demande que les engagements de rémunération des équipiers qui vont manifester leur intérêt soient énoncés. L’AMI connaît la musique !

Ces remarques incitent à douter de la faisabilité de la démarche dans le délai indiqué. D’un point de vue naïvement démocratique, ne serait-il pas plus correct de confier ce travail d’analyse et de choix aux nouveaux élus, après le mouvement du 22 mars (!), dans un timing approprié à un débat serein, et de repousser l’AMI au deuxième semestre 2026 ?

À moins que des propositions soient déjà dans les tuyaux ! Et des montages juridiques déjà conçus : une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), une SEMOP (société d’économie mixte à opération unique), déjà prêtes à l’emploi, un EPCI (établissement public de coopération intercommunale), un méga PPP (partenariat public privé)…

Des rumeurs animent les conversations. Elles font allusion aux majors et minors du BTP, aux starchitectes nationaux qui pourraient les accompagner. D’autres évoquent la déception des promoteurs devant les ambitions et contraintes du cahier des charges.

Aucun des leaders ou membres des listes en formation pour les prochaines élections municipales ne s’est encore exprimé sur ce sujet…

Il va falloir ramer pour que l’urbanisme et l’architecture existent dans le débat électoral ! À Grenoble comme ailleurs.

Jean-Philippe Charon

Architecte

Retrouver toutes les Chroniques des méandres

* cession.immobilier-etat.gouv.fr

** Chronique des méandres. 9 septembre 2025. À Grenoble, un Plan Chien pour la « cani-accueillance ».

*** La Métropole géographique et ses urbanismes. Charles Ambrosino.