« Apprendre à voir, c’est désapprendre à reconnaître », indique le philosophe Jean-François Lyotard (1924-1998). Le changement de regard élucide l’action de l’espace à la manière d’un pisteur qui comprend des circulations animales.

Un habitat est toujours composé :

– d’une diversité de lieux aux limites mobiles et amovibles ;

– d’une diversité de liens mouvants entre espaces, objets et vivants ;

– d’une diversité changeante de situations climatiques, de compositions humaines, d’ambiances temporelles, etc.

Il s’agit d’abord d’apprendre à le connaître.

Pour y aider, voici trois réflexions… parmi d’autres.

(une ANALYSE) : composition de soi vs composition d’un lieu

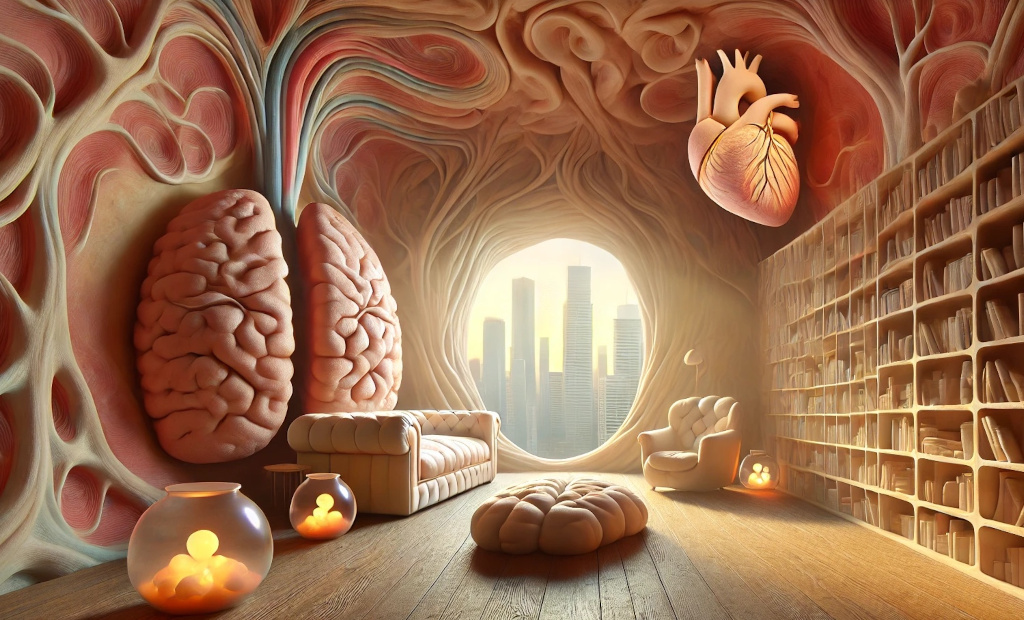

– Il y a l’intérieur de soi, qui avec le temps se rassure et se complaît dans la répétition. Un lieu où se mêlent la mémoire, les souvenirs, la pensée rationnelle, les blessures et extases émotionnelles, aux intersections entre corps et pensée.

La psychanalyse comme un outil d’aide à la découverte du fonctionnement et des schémas intérieurs éclaire cet antre : magma aux mécanismes et tissages complexes.

– Il y a l’extérieur de soi, l’autour quotidien, l’habitude hors de soi, l’habitat qui s’efface ou se projette, qui ternit ou colore, qui anesthésie ou stimule. Le transformer demande d’abord de prendre conscience de ses effets et de l’écouter.

L’arch(i)analyse éclaire ce lieu quotidien et les actions qu’il peut induire ou masquer, les relations qu’il peut suggérer, imposer ou empêcher.

(une ACTION) : vers une possible médita(c)tion

Méditer invite à voyager dans le vide, le vide de sa pensée, l’inconnu dépeuplé… Le voyage part de soi, s’aide quelques fois d’un support : un élément (une flamme) ou un ailleurs (un lieu réconfortant). Le méditant se focalise ensuite sur le présent à travers son corps respirant. Le vide est en lui, mais aussi hors de lui et dans sa relation à l’environnement. Ce vide est une dissipation de l’être, un effacement de la limite entre soi et l’univers.

Que se passe-t-il si l’attention plutôt que de se fixer sur l’intérieur, se décale vers l’arrière-plan ? Si le voyage part d’un « hors-soi » et que c’est l’espace, l’habitat qui – avec ou sans l’aide d’un support – se dissipe vers l’intérieur. Est-ce que l’espace (d’ici et de maintenant) parle ? Glisse ? Accroche ? Traverse ? Que dit-il avant de se disperser ? une sensation de chaleur, un bruit, une obscurité…

Est-ce que cet espace, incorporé à son corps, se dévoile ?

Partant de l’habitat, lorsque la pensée libre divague en explorant le re-lâchement (c’est-à-dire lâcher toute prise), alors se révèlent d’abord les voies les plus bruyantes, les plus collantes dont on va chercher à s’extraire, puis, n’accrochant rien, la possibilité de nouveaux chemins. Le vide de l’espace en soi résonne avant, peut-être, de se structurer en germe de pensée. Et l’habitat se déconstruit. Et la pensée s’écrit.

Plusieurs manières font résonner ce vide :

Écouter l’autour.

L’habitat, espace connu, recèle de mystères : animaux minuscules (araignées, moucherons), plantes, traces, objets, recoins, reflets, bruissement, mouvement d’air, textures, appuis, plissements.

À côté des évidences, ces mystères, brièvement mis à jour, sont multiples, cachés et pour certains quasi imperceptibles. Ils deviennent des signaux faibles : réflecteurs de résonances ou points de départ d’une nouvelle attention, compréhension, réflexion, affection, appropriation. L’expérience (la méditation) invite à l’action (la transformation).

L’observation active émerge après s’être a(ban)donnée à l’espace et après que l’espace s’est dissous en soi.

Le changement de regard élucide l’action de l’espace sur certaines situations, à la manière d’un pisteur qui cherchant les signes de présences, découvre et comprend des circulations animales. Il décèle ainsi de possibles agissements du lieu, il en déduit des transformations intérieures ou extérieures pour voir et modifier ce qui peut advenir à la manière d’un chasseur-cueilleur qui, observant le ciel pour prédire le temps futur, serait en mesure par reconfiguration de l’atmosphère d’altérer le cycle des événements climatiques.

La médita(c)tion décèle certains agissements cachés de l’habitat sur soi (et les autres habitants) et invite à des ajustements : ajout, suppression ou déplacement d’usages, de personnes, d’objets, de meubles.

(une PENSÉE)

Un habitat se découvre dans la hauteur et dans la profondeur de ses surfaces (murs, plafonds, intersection, arêtes, ouverture, transparence, vibration, etc.), dans la pulsation de son volume.

L’habitant doit pouvoir glisser dans l’espace.

L’espace doit pouvoir glisser sur l’habitant.

L’habitant doit pouvoir parler à l’habitat.

L’habitat doit pouvoir parler à l’habitant.

Que pense-t-on de ce lieu ?

Et ce lieu que pense-t-il de nous (là dans l’espace) ?

Et que pense-t-on de la localisation de cette chaise ?

Et que pense la chaise de notre positionnement dans ce lieu ?

Et que pense l’environnement intérieur (les autres meubles, objets, les lumières) de la localisation de cette chaise ?

Et que pense l’environnement extérieur (la vue, les ombres, le soleil) de la localisation de cette chaise ?

Où doit-elle être maintenant, demain matin, un après-midi d’hiver, une chaude soirée d’été seul(e), ou en groupe…

S’interroger et interroger la chaise.*

Eric Cassar

Retrouvez toutes les Chroniques Habit@

*Quelquefois, quand il se trouvait face à une problématique constructive ou architecturale, l’architecte Louis Kahn, s’interrogeait et interrogeait la matière : « – What do you want brick ? – I like an arch ». (- Brique, que veux-tu ? – J’aimerais une arche.) Ce décalage du point de départ de la perception et de l’interrogation est un jeu de l’esprit aux vertus fécondes car il permet d’ouvrir d’autres perspectives.