Des hétérotopies de Jean Renaudie aux « Jardins remarquables », une idée du lieu de vie idéal. Le son comme liaison. Habiter les livres ? Épisode 2.* Chronique de l’avant-garde.

Quand Jean Renaudie explore la complexité des formes

Jean Renaudie (1925-1981) fut l’un des quatre piliers de l’Atelier de Montrouge (avec Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret). Dans la monographie du duo Olivier Cinqualbre et Serge Renaudie, le chemin de fer est clair, simple et efficace. Le livre commence par une suite de perspectives, plans de masse, plans, coupes, façades, maquettes et photographies de projets en construction ou livrés ; elle permet d’apprécier visuellement la plasticité des architectures dessinées et/ou construites. Nous sommes plongés dans les outils de représentation d’un architecte à la pointe des enjeux urbains du (re)logement des années 1950-60.

Suivent des analyses fouillées de quelques projets dessinés, bâtis ou pas, dont la singularité aura permis de trouver une alternative à la planification orthogonale urbaine, basée sur dalle béton, pour laisser libre cours à des formes géométriques croissantes et en grappes.

Dans une longue et très informée introduction, les auteurs du livre démontrent avec pertinence l’importance de l’indépendance prise après avoir quitté L’Atelier de Montrouge. Opposé à la normalisation grandissante dans l’imaginaire et la réalisation de l’habitat individuel, groupé et collectif, Renaudie tente par l’exemple construit de renouveler l’acte d’habiter les grands ensembles.

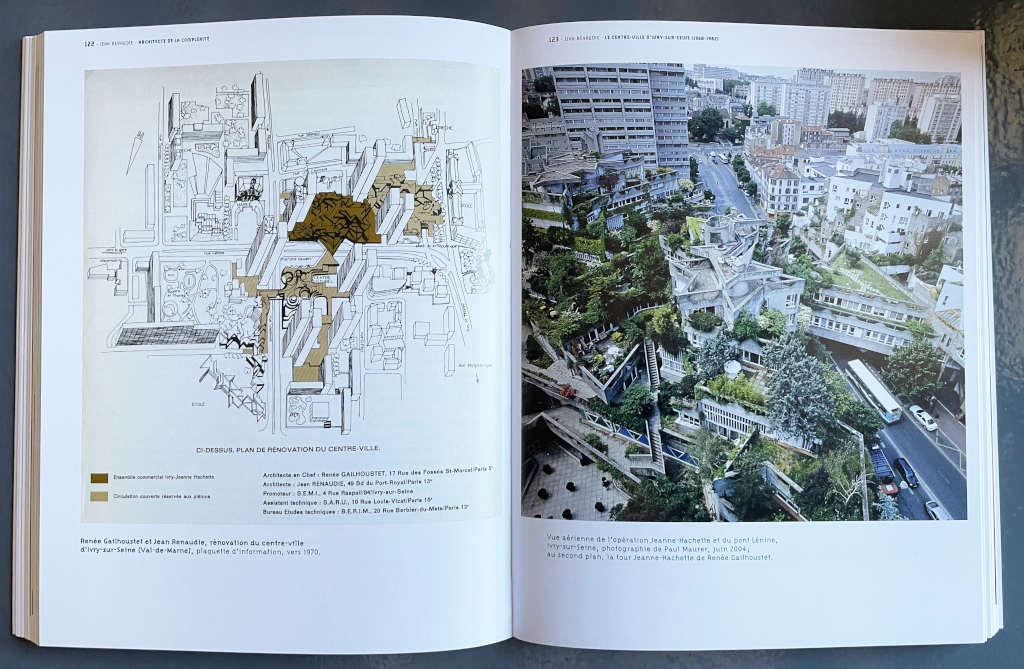

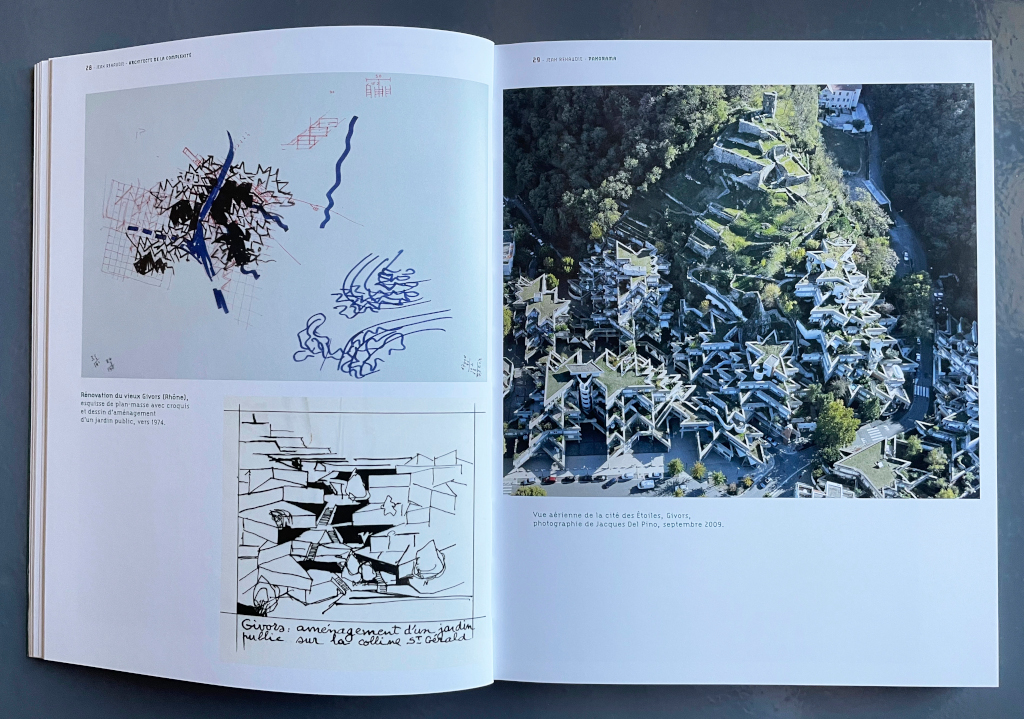

Après les « événements de Mai 1968 », Renaudie quitte Montrouge et va se consacrer à son « grand œuvre ». Après avoir tenté de bâtir une ville nouvelle – Le Vaudreuil – il va édifier « Le centre d’Ivry-sur-Seine » (1968-1982) et « La cité des étoiles » (1974-1980) de Givors. Ces deux projets cristallisent les trois éléments récurrents de la « méthode Renaudie », à savoir l’utilisation d’une forme géométrique simple (cercle, triangle, notamment) démultipliée qui fait trame ou grappe, l’articulation entre espaces privés et publics pour une vie urbaine où les singularités sont collectives, et, un dessin au service de détails qui font sens et offrent d’indéniables qualités plastiques aux projets.

Il dira dans le numéro de « L »’Architecture d’Aujourd’hui », de juin-juillet 1968 : « L’urbanisme doit être architecture ».

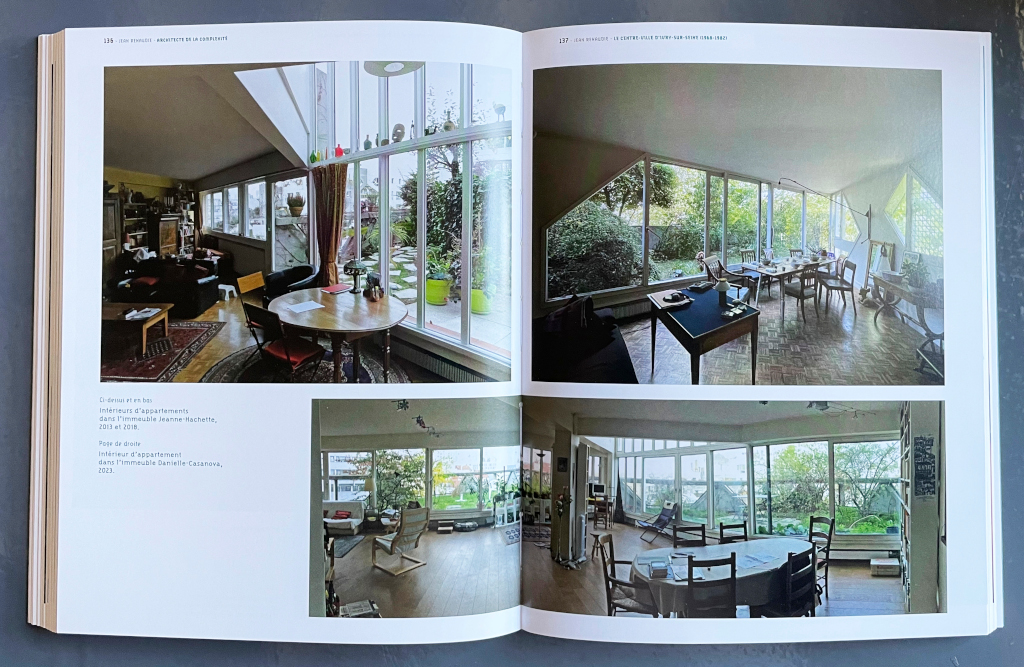

Jean Renaudie place l’habitant.e au cœur de sa démarche. Inspiré à la fois par le marxisme et la biologie, il voit la ville comme « un organisme complexe » et structurant. Il milite pour une pensée en acte. Il l’a développé en 1972 par la construction des bâtiments « Danielle-Casanova » et « Jeanne-Hachette » à Ivry-sur-Seine. L’écriture de ces deux immeubles de logements est en rupture totale avec les « cages à lapin » qui pullulent partout en banlieue. Habitats en escalier, terrasses-jardins à tous les étages, formes triangulaires et appartements tous différents les uns des autres, ces palais sociaux marquent l’époque. Comme quoi, de la structure poteaux-poutres-planchers en béton peut accoucher d’une originalité architecturale et éviter les tours et les barres « Made in HLM » !

Installé dans un des bâtiments qu’il aura dessinés à Ivry, Renaudie crée à Givors, entre Lyon et Saint-Etienne, à flanc de colline et au pied des ruines du château de Saint-Gérald, la cité des étoiles où chacune d’elles semble croître « naturellement » de la roche.

Une hétérotopie est née. Facile d’utiliser le terme de Michel Foucault. Mais à la relecture de sa définition par le philosophe critique du pouvoir, cela se tient. Pour preuve : « Pourtant je crois qu’il y a, et ceci dans toutes sociétés, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu que l’on peut situer sur une carte, des utopies qui ont un temps déterminé, un temps que l’on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours ». (Émission radiophonique « L’utopie et la littérature » du 7 décembre 1966, production Robert Valette, disponible sur France Culture). Ivry et Givors en sont de parfaits exemples.

Quelques mots sur l’ouvrage en tant que monographie publiée par « les monuments historiques » (plus exactement Le centre des monuments nationaux) ; notons le travail du graphiste responsable de cette collection, Sylvain Enguehard a choisi un vert doux pour le corps du texte et qu’il décline pour l’ensemble des têtes de chapitre ; le format « manuel » donne au livre un caractère fonctionnel. Maintenant, toute personne, intéressée de près ou de loin par l’œuvre de Jean Renaudie a son ouvrage.

Les plaisirs intellectuels et sensuels des jardins remarquables

Des toitures plantées de Renaudie, nous passons aux « Jardins Remarquables », toujours aux éditions du patrimoine, maison d’éditions du Centre des Monuments Nationaux. Sous tutelle du ministère de la Culture – pourvu cela dure ! -– cette maison d’éditions publie logiquement de nombreux guides mais aussi des ouvrages scientifiques dans une collection comme « Vocabulaires » dont le classique mais utile « Architecture – Description et vocabulaire méthodiques » est publié par le spécialiste Jean-Marie Pérouse de Montclos.

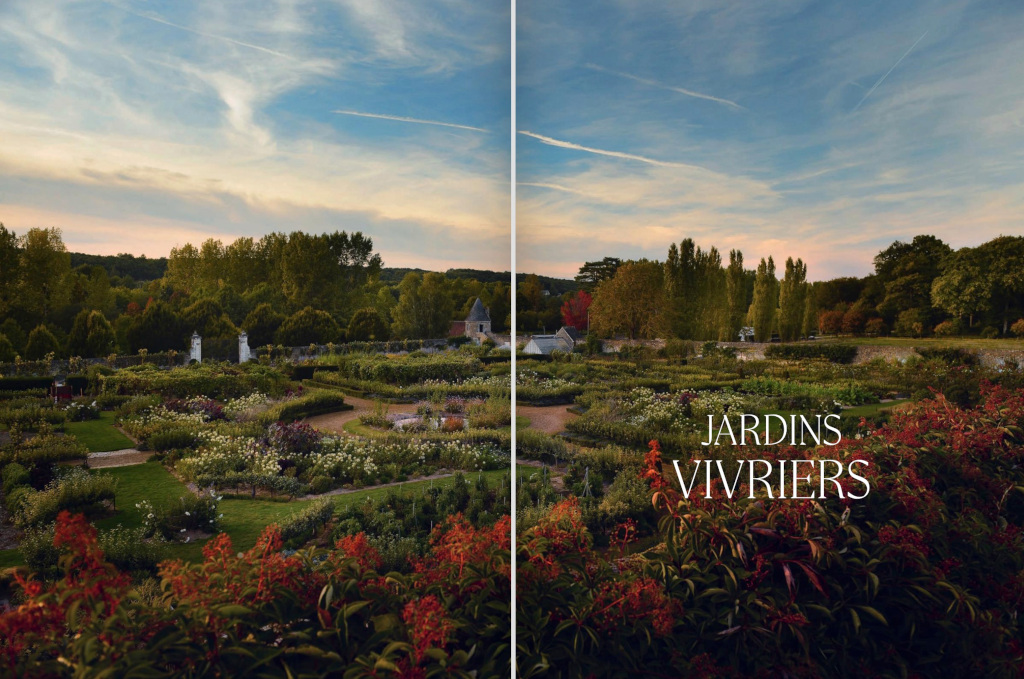

« Jardins remarquables » est à l’intersection entre le guide et l’ouvrage de description-analyse de jardins qui ont reçu ce label initié en 2003 par le Conseil National des Parcs et Jardins et entériné en 2004. Valable cinq ans, renouvelable, ce label fête ses 20 ans. À cette occasion, 32 jardins figurent dans cet opus anniversaire. Chaque site est raconté par Cécile Niesseron. Avec une plume directe et efficace, l’autrice débute toujours par le moment historique de la création du jardin ou de sa recréation, enchaîne par les caractéristiques architecturales de chaque jardin, et finit en guise de conclusion par une singularité propre à chaque environnement planté.

Facile à lire, ce livre ne manque pas de régaler nos pupilles ; les nombreuses photographies montrent ces jardins vus du ciel, au niveau du sol et une multitude de détails permettent aux lecteurs et lectrices adeptes de la lecture en diagonale d’avoir un aperçu global. Et, qui sait ? d’avoir envie d’aller visiter ces lieux propices à la ballade esthétique, et, pourquoi pas, de lire sur place, assis.es sur un banc, le texte dédié au jardin qui les entoure.

Avec la reproduction en couverture d’un chemin du potager-conservatoire du château très « toscan » de Valmer, en Touraine, nous pouvions avoir peur d’un livre uniquement réservé aux vieilleries, ce n’est absolument pas le cas. Un grand chapitre est consacré aux jardins contemporains. « Le Domaine du Rayol » revisité par Gilles Clément en laboratoire de son fameux « Jardin planétaire » en est le meilleur témoin. Villa et jardin exotique ont été édifiés par le couple Courmes puis développés par l’avionneur Henry Potez et abandonné par ce dernier. Heureusement les habitant.e.s du Rayol-Canadel résistent à l’emprise des minables promoteurs sans aucune sensibilité à la chose architecturale et le Conservatoire du littoral a eu la bonne idée de solliciter le paysagiste français en 1988.

Gilles Clément visite la friche et se lance dans une interprétation internationale du « jardin des Méditerranées ». Il décide de mettre en œuvre un ensemble de jardins des quatre coins du monde où le climat est semblablement le même qu’à Rayol-Canadel-sur-Mer (Var). La mise en place des jardins « comparés » (comme il en est de la littérature comparée) transporte en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Californie, au Chili. Avec plus ou moins de réussite, le Domaine du Royal a retrouvé toute sa beauté. Adepte du « jardin en mouvement », Gilles Clément laisse vivre et mourir les plantes et a été jusqu’à instaurer la Méditerranée, dans laquelle la propriété se jette, comme un « jardin marin » où il fait bon observer la faune et la flore à la nage. Entre les villas, la ferme, les délices des jardins, ce territoire est un endroit exceptionnel. Heureusement préservé, il n’en demeure pas moins vivant grâce aux nombreuses activités intelligentes qui s’y déroulent. Bonne idée de visite si vous êtes dans les environs.

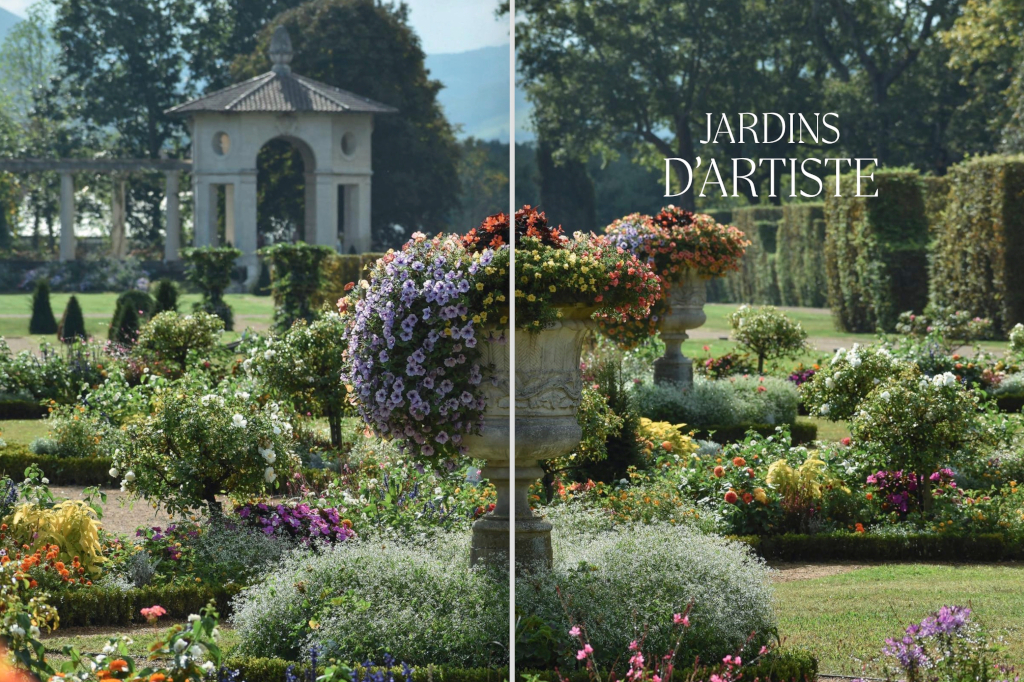

La dernière partie de cet ouvrage est dédiée aux « jardins d’artiste » ; cela va de Edmond Rostand dans les Pyrénées, à Grasse, chez la peintre contemporaine Valérie de Courcel dont la particularité est d’avoir conçu son jardin à partir de ses peintures de paysages ou l’inverse, en passant par Gerberoy, le « village des roses » du peintre postimpressionniste Henri Le Sidaner, dans le Pays-de-Bray, côté Oise, où passionné par cette fleur, il transforma sa demeure en véritable roseraie.

Par homologie, ces exemples illustrent parfaitement cette idée d’habiter les livres. Où les artistes peintres s’adonnent au jardin comme ils composent une toile, les écrivain.e.s se nourrissent des fleurs, des bosquets, des parterres etc. pour chercher l’harmonie dans l’enchaînement des mots et trouver une certaine musicalité dans le phrasé.

Le son au service de la compréhension des territoires

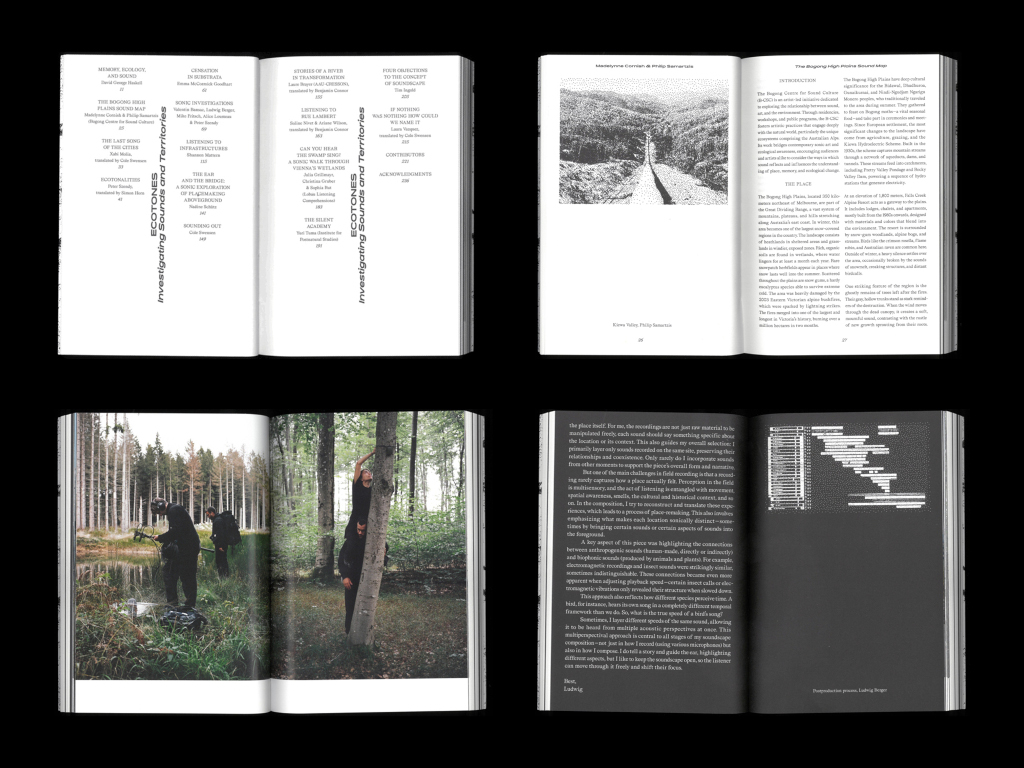

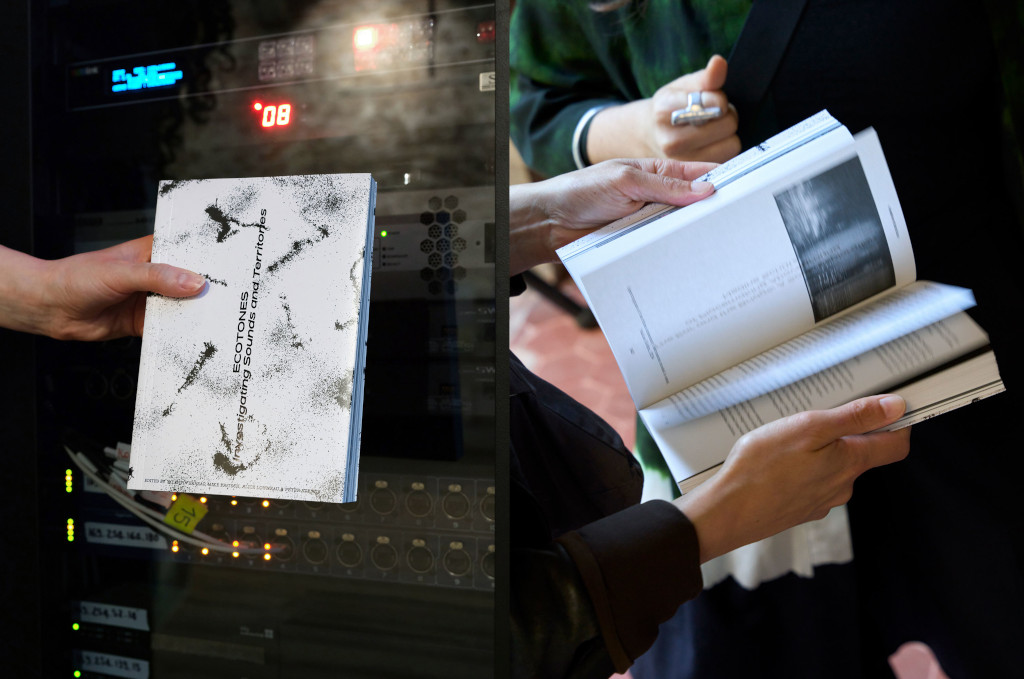

L’art de phraser à un double sens puisqu’il renvoie à l’art de la ponctuation dans l’écriture textuelle mais aussi au rythme d’une sonate dans l’écriture musicale, entre autres. Un petit retour par la Biennale d’architecture de Venise s’impose, plus particulièrement dans « Ecotones – Investigating Sounds and Territories », catalogue du Pavillon du Luxembourg. L’installation sonore au nom de « Sonic Investigations » tend à vous immerger dans des nappes sonores prélevées sur différents lieux physiques du territoire luxembourgeois. Allongé ou debout, le visiteur doit fermer les yeux et écouter des « voix biologiques, géologiques et anthropiques ».

Si vous n’avez pas l’opportunité d’aller à Venise, le catalogue reste un bon médium pour comprendre les enjeux sonores du pavillon luxembourgeois.

Dans le livre édité chez Spector Books, les quatre commissaires – Valentin Bancal, Mike Fritsch, Alice Loumeau & Peter Szendy – devenu.e.s éditeur.e.s, convoquent une pléiade d’auteur.e.s afin de dépasser le périmètre national tout en racontant le mode opératoire des captations sonores dans les différents environnements physiques arpentés. Si vous avez décidé de faire une dérive piétonne au Luxembourg cet été, n’oubliez pas « Ecotones » et allongez-vous dans les herbes, yeux fermés, soyez à l’écoute !**

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde

* Lire la chronique Habiter les livres, une nouvelle série d’ouvrages à vivre

** Lire également la présentation Pavillon du Luxembourg – Sonic investigations