Architecte de formation et diplômé des Beaux-arts, Olivier Charrier est concepteur-lumière et scénographe. « Parfois la lumière présente, parfois elle efface », dit-il. Rencontre avec un designer du paysage nocturne.

Christophe Leray : Comment définir le métier de concepteur-lumière ? A quels besoins répond-il et quelle doit (peut) être, selon vous, sa formation ?

Olivier Charrier : Pour le définir, nous pouvons mettre en parallèle celui des paysagistes. En effet, ces derniers oeuvrent dans la définition de notre paysage, de notre environnement. Pour le concepteur-lumière, il s’agit de la définition de notre paysage nocturne et de tous les environnements d’ombre. Le métier de paysagiste et le rôle que ces derniers occupent dans la vaste sphère de ceux qui oeuvrent sur notre environnement n’est plus à prouver. Il devrait en être de même pour les concepteurs-lumière.

Nous sommes sensibles aujourd’hui à la qualité des paysages pour l’esthétisme, pour la valorisation du patrimoine, pour le développement du tourisme, et pour notre confort. La sensibilité au paysage nocturne ne fait que commencer, elle ne peut que se développer pour rejoindre celle de l’architecture, du paysage et du design.

Quelles sont les contraintes liées à la « mise en scène » architecturale et urbaine?

Les contraintes sont du même ordre que celles gérées par nos confrères architectes et paysagistes. Si nous voulons pérenniser notre métier, nous devons nous donner les moyens de créer des ouvrages adaptés aux lieux qui les accueillent et aux usages qui leur seront faits.

Comment le fait d’être vous-même architecte influe sur votre démarche de mise en lumière d’un site ou d’un édifice ?

Pour moi, cela a été une nécessité dès le départ de me constituer personnellement sur cette complémentarité architecture/lumière. En effet, je pressentais que le métier de concepteur-lumière ne pouvait revendiquer une place entière qu’à partir du moment où il partagerait des complémentarités avec les autres métiers tel que l’archi, le paysage, etc.

D’ailleurs, lorsque j’ai commencé en 1990 comme stagiaire chez Concepto, j’étais le premier architecte à entrer dans l’équipe. Tous les autres venaient d’horizons différents et le plus souvent des métiers du spectacle.

A cette époque, il y avait en France deux familles d’éclairagistes : ceux provenant des grands groupes (Philips, etc.) et des institutions territoriales (voirie / éclairage public) et ceux provenant du spectacle. Les premiers me semblaient trop « techniques », les seconds trop « artistiques ».

La voie que je pressentais était de se placer sur une position intermédiaire permettant d’avoir une approche suffisamment technique pour répondre aux contraintes des projets et une approche plastique qui puisse composer avec l’espace urbain, l’architecture et le paysage.

Le fait d’illuminer des sites ou des édifices nous placent dans une position de « révélateur ». Pourquoi et de quelle manière éclairer tel site, tel édifice ? Le concepteur-lumière doit donc connaître son objet qui devient le sujet d’une mise en scène lumineuse. Il lui faut donc connaître l’architecture, le paysage, etc., pour mieux en révéler les subtilités. Le fait d’être (ou d’avoir eu une formation) d’architecte (ou de paysagiste) est donc de ce point de vue important dans la démarche de conception-lumière.

Notre rôle n’est pas de tout éclairer, sous tous les prétextes. Nous avons un rôle de conseil auprès des maîtres d’ouvrages pour leur faire comprendre ce qu’il est souhaitable de souligner ou non. Nous participons fortement au sens que nous allons donner à notre paysage nocturne.

A ce propos, quelles sont les relations entre architectes et concepteur de lumière ?

La première réaction des architectes est souvent de la méfiance. La tradition séculaire leur confie le privilège de manier l’art des volumes assemblés sous la lumière (voir Corbu). Seulement, nous sommes entrés dans une ère nouvelle où la lumière artificielle est au moins aussi importante que la lumière naturelle. Ce qui demande des compétences que manifestement la majorité des architectes n’ont pas acquis. Je crois que les architectes devraient pourtant se féliciter de deux choses :

– les nouveaux concepteurs sont principalement issus des formations d’architecture et assimilés. Ce qui préfigure d’un meilleur dialogue entre tous les intervenants et d’une meilleure facilité à créer des équipes pluridisciplinaires.

– la conception des éclairages artificiels ne remet pas en cause, bien au contraire, la nécessité des éclairages naturels. La maîtrise de la lumière naturelle reste un exercice périlleux qui mérite une attention toute particulière de la part des architectes. Un équilibre est à trouver par le dialogue et par le partage des compétences non par une réserve injustifiée. Pour preuve, il suffit de comparer les projets avec et sans conception-lumière.

Qui furent les précurseurs de votre métier (aussi bien les concepteurs que les clients) et qu’est-ce qui a motivé leur démarche ?

Les précurseurs sont ceux qui ont tenté de transcrire sur l’environnement urbain des ambiances, des effets déjà éprouvés sur les spectacles. Si la démarche des concepteurs est d’élargir le champ d’investigation des expériences lumineuses, celle des clients est plus tourné vers les nécessités du tourisme. Un château éclairé est un château qui existe à plein » touristiquement » parlant : Présence visuelle de jour puis de nuit, cartes postales nocturnes, spectacles nocturnes quasi permanents, etc.

En quoi la technologie a-t-elle permis, ou non, le développement de votre métier? Quelles sont les attentes des professionnels en la matière ?

Comme dans tous métiers, l’évolution des technologies est prépondérante. Pour le nôtre, il s’agit d’avoir des sources toujours plus petites, plus compactes et plus adaptées aux diverses situations d’éclairage. La magie, avec la lumière, est de ne plus voir les sources. La lumière est un médium au service de ce qu’elle éclaire, du sujet qu’elle tente de valoriser. Imaginez un instant un film ou une pièce de théâtre ou les projecteurs seraient au milieu de l’image, éblouissants, accompagnés de leur attirail technique d’accessoires et de câbles. Pourrions nous apprécier l’oeuvre ?

Quelle est votre approche de l’éclairage urbain (théorie, concept, etc.) comparée par exemple à celle d’une ville comme Angers ou Lyon ? Les élus locaux sont-ils sensibles aux besoins de lumière et sont-ils volontaristes dans sa mise en oeuvre ?

Les élus locaux sont sensibles aux apports esthétiques de la conception lumière. Seulement, les éclairages n’ont pas une incidence directe sur les besoins vitaux d’une ville. Rien n’empêche nos concitoyens de vivre sans l’éclairage de l’église du village. La nécessité se fait par contre sentir par l’évolution très forte menée par la nébuleuse du tourisme. Une ville qui ne sait pas se mettre en valeur est une ville qui n’attirera pas les touristes, qui n’incitera pas les gens de passage à y faire une halte (hôtels, restaurants,…). Avec la concurrence touristique, les besoins se créent et justifient des dépenses qui n’ont qu’une valeur indirecte sur l’économie locale.

La qualité de notre paysage nocturne perçue comme un des éléments du puzzle de la cohérence sociale et du bien-être de vie n’est pas encore ou très peu assimilée, mais cela viendra au fur et à mesure de l’évolution des consciences.

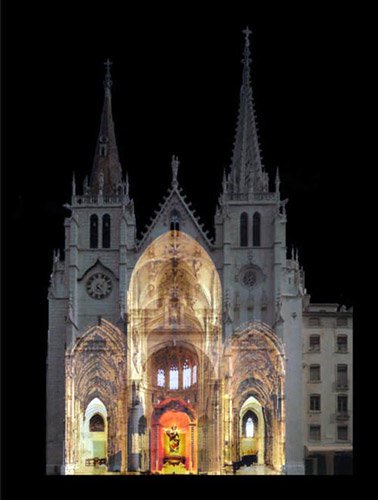

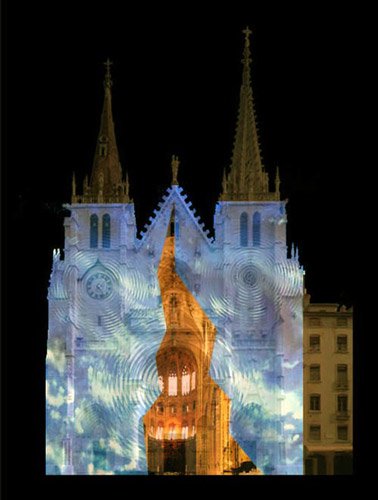

Les villes d’Angers et de Lyon se situent à peu près aux opposés dans la politique et les moyens accordés aux lumières de la ville. Lyon est une des premières villes à avoir pris le phénomène lumineux comme un vecteur de développement et d’enrichissement au niveau local et dans sa notoriété vis à vis des grandes métropoles.

Angers n’a pas de politique particulière sur ce sujet, elle conforte doucement les éclairages les plus nécessiteux. Avec une installation majoritairement au sodium elle donne une image simple voire effacée. Si Angers compte des édifices éclairés, rien n’est qualitativement soignée, à l’exception de la Maison d’Adam. Je viens de terminer une étude préliminaire sur les berges de la Maine (la rivière qui traverse Angers. NdR). Le constat est assez affligeant. Un seul pont est éclairé, le port, les pontons, les quais sont dans le noir. Le château, le patrimoine le plus imposant à Angers est méconnaissable la nuit. Tout est à faire.

Que pensez-vous de la création d’une « école d’éclairage » comme celle qui vient d’ouvrir à Lyon? Le métier restera-t-il l’oeuvre de quelques individus passionnés mais isolés ou est-il appelé à se développer de façon significative ?

Je ne connais pas encore l’école de Lyon, mais la diversité des possibilités d’aboutir au métier de concepteur-lumière ne peut qu’être bénéfique dans un paysage actuel quasi vacant. Je ne peux croire que ce métier reste marginal. L’évolution de la société depuis le « siècle des lumières » ne fait que donner une place de plus en plus importante à la maîtrise de la lumière.

Le mode de vie actuel est baigné de phénomènes lumineux en tout genre. Les moyens de communication nous obligeront de plus en plus à une maîtrise de la lumière (naturelle et artificielle).

Nous serons toujours plus exposé dans les flux lumineux, qu’ils proviennent des éclairages, des écrans de visualisation et de contrôle, des jeux, des loisirs. Le tout est peut être de veiller à ne pas nous créer un monde surexposé où l’équilibre entre ombre et lumière n’aurait plus droit de cité.

Propos recueillis par Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 03 décembre 2002