Après la découverte avec Phyllis Lambert, sa fondatrice, de l’histoire du Centre Canadien d’Architecture (CCA),* voici venu le temps de la visite du lieu, de sa collection, de rencontrer ses acteurs et ses actrices. Avec Giovanna Borasi, sa directrice, revue de détails des objectifs du centre autour de deux ouvrages : « Une portion de présent » et « Le musée ne suffit pas ».

Le CCA : un lieu à parcourir et à raconter

Montréal, février 2024, le temps est gris, la neige recouvre seulement les grandes étendues de pelouse, la température affiche 5°, nous sommes en hiver mais pour Montréal, au-dessus de 0°, c’est le printemps !

Arrivé par le nord, rue Baile, au 1920 (nous sommes bien en Amérique du Nord), d’un côté, une enfilade de maisons de ville aux façades en « pierres grises »** et toitures à deux pentes, de l’autre côté, derrière une clôture en barreaux d’aluminium et soubassement en calcaire gris de Montréal, une grande esplanade engazonnée met en valeur la longue façade du CCA. Cette dernière comme l’ensemble du bâtiment est aussi en calcaire gris. Malgré cette place, la hauteur de l’édifice ne se veut pas imposante. Rien d’ostentatoire ici, bien au contraire, les différentes fenêtres sont composées de petits carreaux, ce choix accentue ce sentiment d’être à l’échelle humaine. Dans une écriture postmoderne, nous y reviendrons, le bâtiment fait masse quand même, ce qui a pour vertu de lui donner un petit air baroque (Relire Heinrich Wölfllin : Renaissance et Baroque, 1888, chez Parenthèses, 2017). N’oublions pas que sa fonction est en grande partie de conserver une collection d’objets (livres, gravures, photographies, dessins, plans, maquettes, etc.)

Cette monumentalité douce est amorcée par le petit porche d’entrée au dessin volontairement « antique », avec son fronton en verre vert, son entablement et ses colonnes en poutrelles métalliques grises. Réservé aux piétons ; il incite à emprunter un sentier jusqu’à l’entrée principale, excentrée, signalée par une marquise et un bow-window de bas en haut.

Quand nous arpentons son périmètre, le style massif du CCA est allégé au niveau du soubassement par un jeu régulier de fenêtres et, en partie supérieure, par une corniche intelligemment constituée d’équerres fixées à intervalles réguliers dont la seule mission est de supporter des grilles caillebotis en acier galvanisé légèrement décrochées du mur ; celles-ci ont pour double fonction d’être des modénatures du XXe siècle tout en étant un brise-soleil.

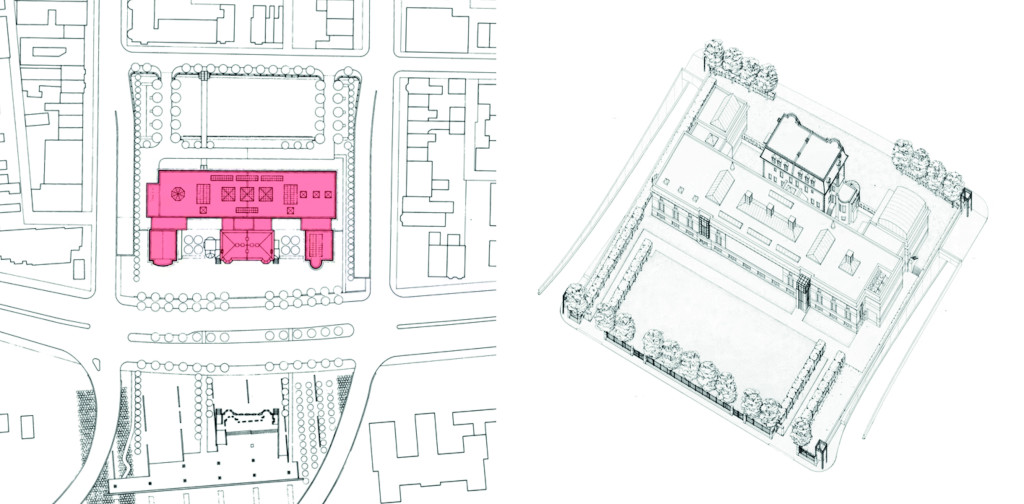

À l’échelle urbaine, le CCA en impose, non pas par sa grandiloquence, mais tout simplement par son aspect monolithique côté « piazza », insulaire côté boulevard René-Lesvèque. De l’autre côté de celui-ci, l’Esplanade Ernest-Cormier, sculptée par l’architecte-artiste Melvin Charney réussit pourtant une liaison remarquable grâce à la reprise, sous forme de ruines, du soubassement de la villa Shaughnessy*** et d’un ensemble de sculptures aux architectoniques antiques. Situé au sud dans un tissu urbain massacré par les grands axes autoroutiers, vu de drone, l’ensemble ressemble à un château avec son logis central entouré de deux ailes qui se prolongent à l’arrière et viennent l’enchâsser.

Construite en 1874 par William T. Thomas, cette maison bourgeoise regroupe deux résidences en miroir et jumelées de style Second Empire (Soubassement + deux niveaux + toiture mansardée avec lucarnes). Importé au Canada aux environs de 1860, il est à la mode au moment où les deux premiers propriétaires – Duncan McIntyre (actionnaire de la Compagnie des chemins de fer du Canada) et Robert Brown (marchand de bois) – l’érigent. Son nom actuel vient du dernier propriétaire issu de la Compagnie du chemin de fer Canadian Pacifique (CP), Thomas George Shaughnessy. Après sa mort, sa partie et un peu plus tard celle de son voisin (Alexander Smith, aussi un des fondateurs de la CP), deviennent l’hôpital St. Mary’s avant qu’un groupe d’anglo-catholiques (les Sisters of Service) acquière le tout en 1941 et pratique des ouvertures dans le mur mitoyen afin d’en faire un foyer pour travailleuses. Avant sa démolition certaine, la maison est classée en 1974 et rachetée par Phyllis Lambert** la même année. Quinze ans plus tard, Shaughnessy fait partie intégrante du CCA.

Le Centre Canadien d’Architecture a été construit en pleine période du postmodernisme architectural. Ouvert en 1989, ce « coffre-fort » voulu par la fondatrice et directrice Phyllis Lambert a été dessiné par l’architecte Peter Rose (avec Erol Argun, architecte associé). Montréalais, Peter Rose est passé par la Yale School of Architecture, sous la houlette du professeur d’histoire de l’art et d’architecture Vincent Scully et de l’architecte Charles Moore. Ce dernier fut connu pour sa Piazza Italia à la Nouvelle-Orléans. Située au pied de l’hôtel Loews, cette icône postmoderne figure dans bon nombre de livres sur l’histoire de l’architecture et servit de décor pour une scène de crime dans le film de Clint Eastwood : « Tightrope » (« La corde raide », 1984), son heure de gloire. Quant à Scully, il défendit autant Louis I. Khan (car élève du classique Paul Cret) que Robert Venturi (Scully signa l’introduction de son fameux opus « Complexity and Contradiction in Architecture – 1966, MOMA / De l’ambiguïté en Architecture – 1976, Dunod).

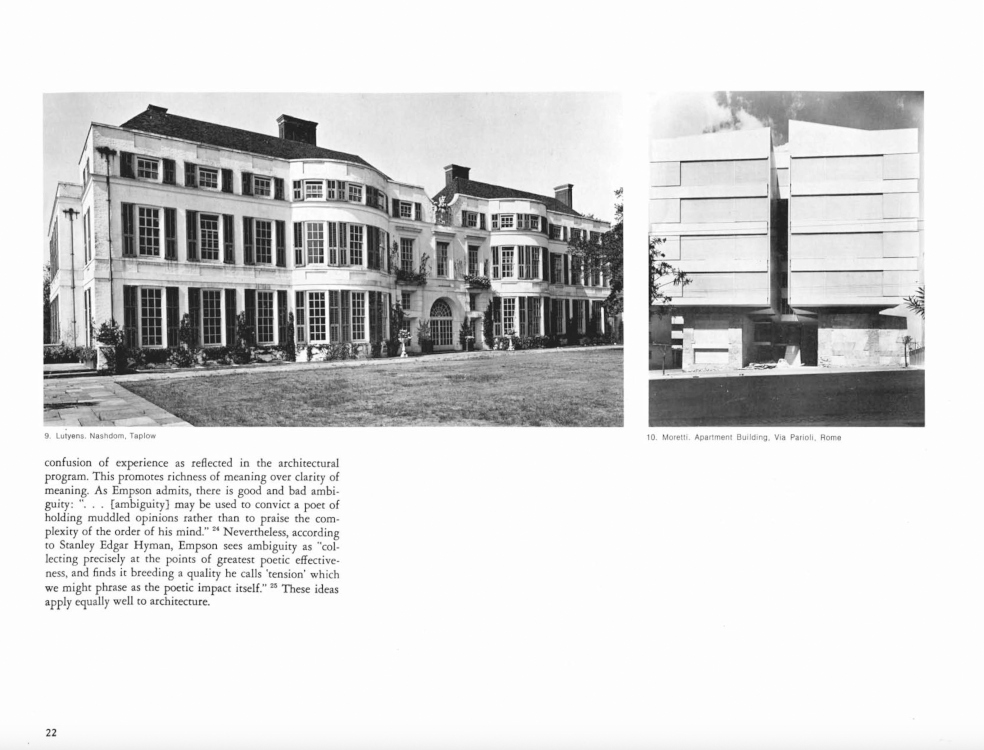

Ce petit détour par l’éducation de Peter Rose permet de comprendre le style « classique dépouillé » du CCA. Il semble avoir mixé les apports de ses deux professeurs et des deux protégés de Scully. Si vous avez le temps de vous (re)plonger dans le livre de Venturi (Complexity, page 22 (version US), deux photographies en noir et blanc, côte à côte parlent d’elles-mêmes. Celle de gauche, au format paysage, montre le palais Nashdom de la princesse Dolgorouki construit à Burnham Slough par l’architecte londonien Edwin Lutyens. Une grande façade allongée file sur trois niveaux avec de nombreuses fenêtres à petits carreaux ; au milieu l’entrée principale est encadrée par deux sortes de bow-windows à trois fenêtres tout en courbe. Celle de droite, présente la façade sur rue du célèbre « Il Grisole » (Le tournesol) romain du controversé Luigi Moretti (fasciste au temps de Mussolini). Classique rationaliste italien, cet architecte du fameux Watergate (Washington) a aussi commis la Bourse de Montréal (1963, ingénieur Pier Luigi Nervi). Stores baissés, l’immeuble ressemble à une sculpture taillée dans la roche dont une faille en son centre vient alléger l’ensemble.

Si nous mixons les deux images, l’image du CCA se dessine, non ?

Hypothèse, hypothèse…

Il faudrait en dire deux mots à Phyllis Lambert et à l’intéressé, toujours en activité à Boston*** ; l’agence de Peter Rose dessine de nombreuses villas de luxe et d’autres institutions culturelles.

Après ce détour sur les influences et le style extérieur du CCA, il est temps de rentrer dans le bâtiment.

Justement Julia Albani, responsable de la presse, m’attend au niveau de l’entrée du personnel. Lorsque nous entrons par le PC de sécurité, bas de plafond, un long couloir offre une sacrée perspective mono focale centralisée. Julia m’incite à la suivre. De chaque côté des murs, des affiches et quelques œuvres nous plongent dans les expositions ayant eu lieu depuis l’ouverture en mai 1989. Une, particulière, attire mon attention : « Surface du quotidien : la pelouse en Amérique » (1998), remarquable exposition sous le commissariat commun de Beatriz Colomina, Elizabeth Diller, Alessandra Ponte, Georges Teyssot, Mark Wigley, Ricardo Scofidio et Mark Wasiuta. Que du beau monde ! Créée par l’agence Diller & Scofidio, Architects (maintenant Diller Scofidio + renfro), la scénographie a marqué son temps. Une table notamment me revient en tête ; très singulière, elle était composée de deux plateaux vitrés reposant sur une série de paires de chaussures de sport, un piétement métallique hyperdessiné tenait l’ensemble.

Un peu plus loin, une autre affiche, « L’histoire, par ailleurs : Go Hasagewa, Kersten Geers, David Van Severen » (2017), là encore, la scénographie fut remarquable, à tel point que les architectes ont littéralement construit des bâtiments dans certains espaces du centre. Sous le commissariat de Giovanna Borasi, l’exposition interrogea avec justesse l’importance de l’histoire de l’architecture dans l’acte de bâtir aujourd’hui.

Nous arrivons avec Julia dans le bureau de Giovanna, Directrice du CCA depuis 2020.*****

Rencontre avec Giovanna Borasi, directrice des lieux

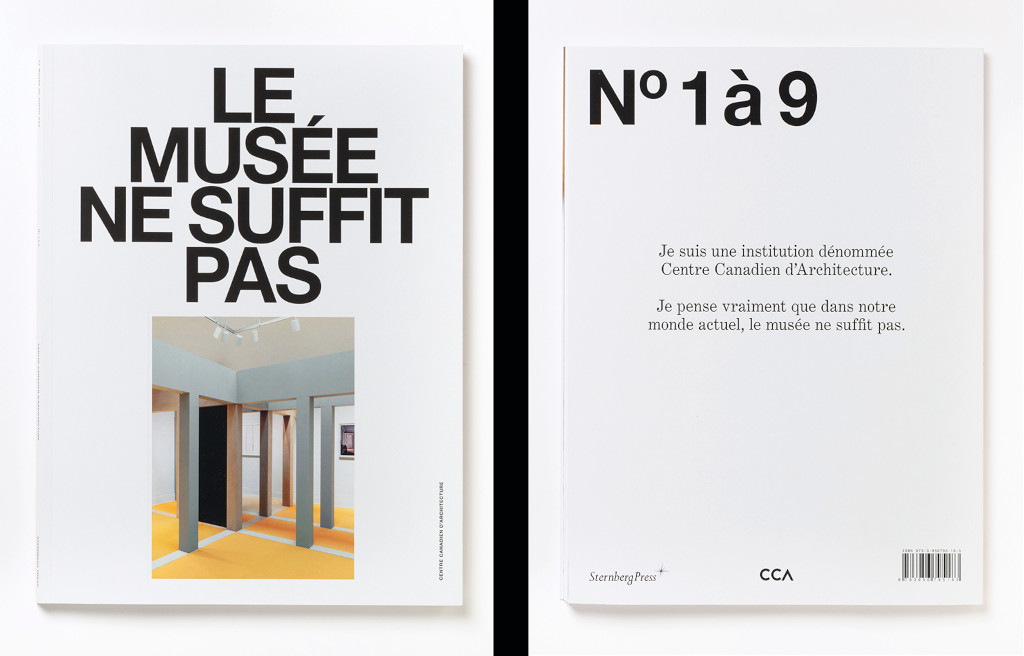

Une fois installé.e.s dans une vaste pièce chaleureuse, la discussion démarre autour du présent et de l’avenir d’un tel vaisseau. Comment est-il possible d’imaginer son évolution à l’heure des remises en question continuelles vis-à-vis d’une telle institution culturelle ? Cela tombe bien, sur le bureau, deux ouvrages clés pour Giovanna : « Une portion du présent : les normes et rituels sociaux comme sites d’intervention architecturale » (2021, CCA & Spector Books) et « Le musée ne suffit pas » (2019, CCA & Sternberg Press) ; deux livres dont elle a assuré la direction collective et qui indiquent les nouvelles approches insufflées par l’ancienne membre de la rédaction de « Lotus International » (1998-2005) et « Arbitare » (rédactrice-adjointe de 2011-13).

Dans le volume « Une portion au présent », Giovanna défend « l’émergence de nouveaux sites pour l’architecture ». À ce titre elle a créé CCA c/o, depuis 2016, « une série d’initiatives temporaires implantées dans de nombreux endroits aux quatre coins du monde », dit-elle (sur ce lien, toutes les conversations sont en ligne et ouvrent d’autres points de vue sur des cultures et des lieux autres qu’américains du Nord). L’idée paraît simple mais à la lecture de l’ouvrage, de se rendre compte que les espaces vécus par les habitant.e.s ne sont pas toujours à la hauteur des espaces dessinés par les maîtres d’œuvre. Un hiatus existe souvent – toujours – entre la projection en amont des concepteurs et les rituels sociaux des utilisateurs.

Giovanna explique que cet ouvrage met au centre du jeu « les relations sociales » et leurs inadéquations avec les manières de produire l’acte de bâtir. Si l’art contemporain semble s’orchestrer comme une caisse de résonance des actions et relations entre les différentes espèces vivantes, l’architecture paraît en retard sur la question car trop contrainte par les normes techniques mais surtout morales. P 338, Sam Jacob, bien connu pour son approche colorée de l’architecture, pose la lancinante question : « comment le matériau fixe de l’architecture peut-il s’adapter aux changements au fil du temps, qu’ils se produisent au jour le jour ou sur la durée d’une vie ? ». « Famille », « Cycles de vie », « propriété », « agentivité » (impact de l’humain sur son environnement), « Obessions » et « Travail » forment un ensemble de mots-clés comme autant de questions que tout le monde est en droit de se poser ; le CCA se les pose, nous les adresse !

« Le musée ne suffit plus »

Quel titre ! « Le musée ne suffit pas ». Entre livre et revue, cet ouvrage interroge le bien-fondé d’un lieu de conservation à l’heure des enjeux sociétaux, climatiques et universalistes. Le sommaire donne le ton :

Neuf pistes de réflexion

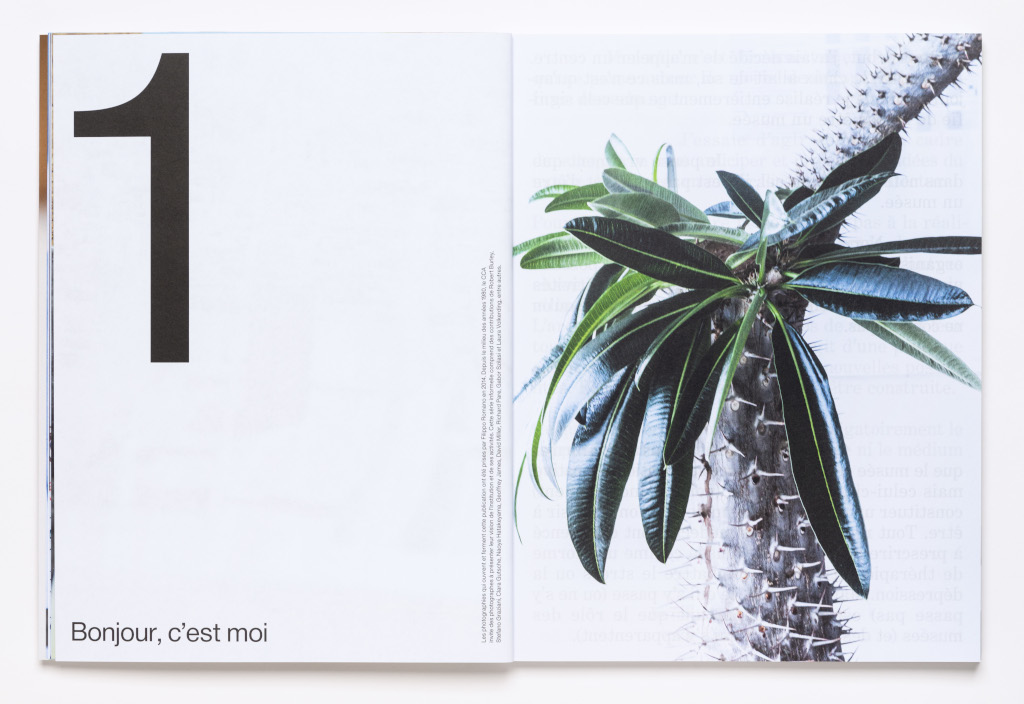

N°1 – 12 – Bonjour c’est moi

N°2 – 18 – Je trouve les zones grises

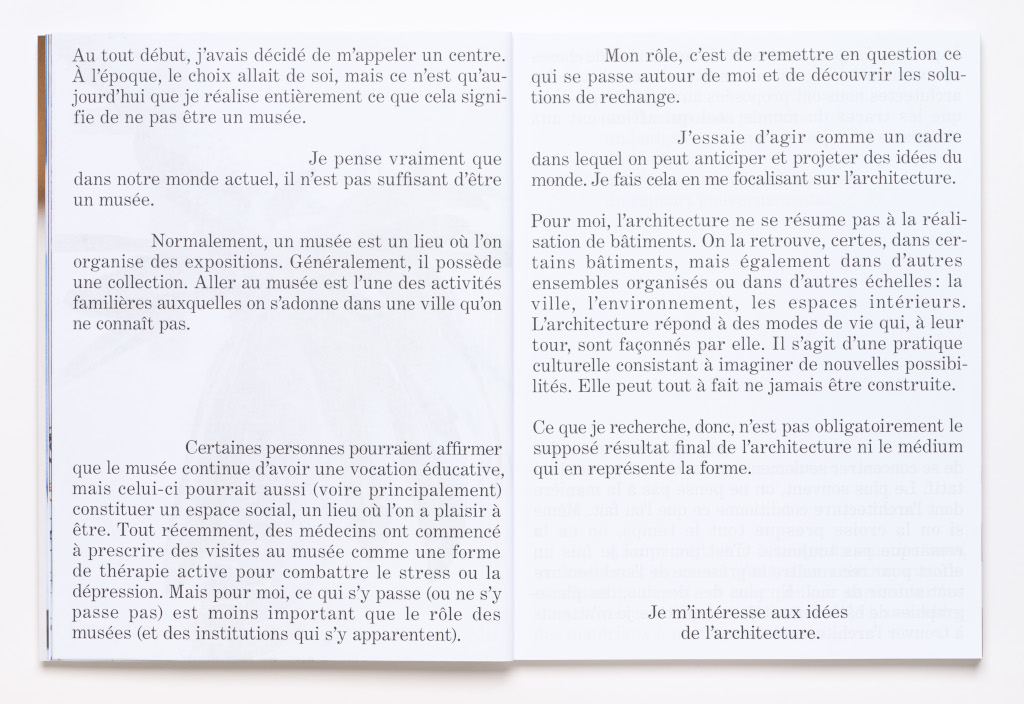

N°3 – 42 – Je fais appel au contenu d’exposition

N°4 – 64 – Et je continue de revisiter les archives

N°5 – 102 – Là, c’est moi, en ligne

N°6 – 128 – L’éducation m’inquiète

N°7 – 142 – Et je me méfie du flux du présent

N°8 – 160 – J’ai besoin d’un plan

N°9 – 180 – Ou bien, je ne pourrais me réinventer

Le « je » interpelle.

En corps 18 ou 20, réservé en général pour les titres, un texte à la première personne du singulier court tout le long de l’ouvrage. À la lecture il s’agit d’une personnalisation du CCA. Original. Dans le colophon, nous pouvons lire que la rédactrice principale est Jayne Kelley (Directrice, Architecture and Design Open Archive UIC, Chicago), entourée d’un comité de réflexions constitué du responsable des éditions du CCA – l’excellent Albert Ferré –, de l’ancien directeur Mirko Zardini (la publication a paru en 2019, logique), de Francesco Garutti, commissaire au sein du CCA, et de Giovanna Borasi, directrice du CCA donc. Pourquoi cependant utiliser le « Je ».

Voici la réponse de Giovanna :

« Avec Albert, nous nous rendions à Marrakech, sur la route plusieurs bâtiments défilaient sous nos yeux, et là, devant un immeuble, je vois une plaque qui parlait du bâtiment, de son histoire. Stupeur, le bâtiment parlait à la première personne. Bêtement je me suis dit que peut-être c’était une erreur. Mais non, cette voix racontait la construction par un monsieur X qui, ne m’aimant plus, m’avait laissé et vendu. J’ai trouvé cela passionnant. De plus, il y avait plusieurs plaques, permettant de rentrer facilement dans l’histoire du lieu. J’ai dit à Albert, voilà comment nous devons parler du CCA, non pas comme une entité abstraite ou comme si le FBI menait une enquête mais bien comme si le CCA était une personnalité avec un corps et un esprit, et surtout une singularité capable de transmettre ses émotions, et qui pouvait émettre des points de vue aux lectrices et lecteurs ».

Après la forme, le fond, pourquoi faire un livre avec un titre négatif ?

« Nous nous posons continuellement la question de savoir qu’est-ce que l’idée d’une institution aujourd’hui ? Quelle identité doit-elle avoir à l’heure de l’internationalisation et de son inscription géographique particulière (son site est situé sur des terres anciennes d’une population autochtone) ? Que signifie « musée national » aujourd’hui ? C’est pour cela que nous avons lancé CCA c/o. Nous voulons rentrer en dialogue avec toutes les connaissances du monde, écouter les autres sans être donneurs de leçons. Au contraire, c’est intéressant que chaque personne raconte son histoire différente ».

Comment vous y prenez-vous ?

« Nous allons à la rencontre des personnes sur leurs sites et, là, la politique du documentaire filmique rentre en jeu pour témoigner de nos échanges. Nous embauchons des chercheur.e.s sur place qui choisissent par exemple des objets à conserver pour constituer leurs collections et nous supportons la numérisation qui reste le meilleur moyen de partage pour le monde entier ».

Dans « Le musée ne suffit pas », P146, « JE / CCA » dit ceci : « Je suis très attiré par cette idée de périphérie, peut-être parce que je sens que lorsqu’on l’occupe, on peut se libérer de la tyrannie des normes et l’on peut jouir d’un meilleur point de vue pour trouver du sens à ce flux négatif ». Tout est dit.

Franchement, cet opus est une merveille. Cerise sur le gâteau, le graphisme du Studio Jonathan Hares (Lausanne et Londres) mélange la rigueur suisse de la grille, où les blancs mettent en valeur les textes et les visuels, avec la fluidité du texte de « JE/CCA ». Pas étonnant que ce graphiste est obtenu la Gold Medal / Best Book Design from all the World (2015). Hélas épuisé en français et anglais, il va falloir scruter les sites d’Abebooks ou Rakuten pour se le procurer.

Le CCA s’est lancé récemment dans une politique d’édition numérique. Pour le moment ce n’est pas d’actualité pour cet opus, me dit-on. Dommage !

La collection en consultation

Je n’ai pas le temps ici de raconter toutes les rencontres que j’ai pu faire durant ma visite du CCA. Simplement dire à quel point les salarié.e.s s’avèrent habité.e.s par leurs missions. Deux mots tout de même sur le design d’espace. Toute l’architecture intérieure du centre mélange acier gris et bois pour les espaces dédiés à la recherche et la consultation des livres (bibliothèque), le blanc martial occupe les cimaises d’exposition en grande majorité et un mélange de blanc cassé et gris donne le ton dans les sous-sols où sont entreposés les trésors de la collection (le reste, tout aussi important pour le travail de recherche mais moins fragile, est entreposé dans des hangars de stockage partagés avec d’autres musées de la ville). Parmi les pièces importantes, j’ai eu la chance d’avoir en main un exemplaire du livre de Franck Lloyd Wright « Broadacre City », sous-titré au crayon à papier « A Economy Essentiel to Démocraty ». Version « Revised Edition » et copieusement raturé par Mister Wright. Un délice.

Autre moment unique, la consultation de carnets de croquis d’Alvaro Siza dont les traits valent tous les mots, tellement l’architecte exprime sa pensée par le dessin. L’excellence de la conservation du CCA passe par la réalisation de boîtes d’archives non standard, chacune étant découpée dans du carton selon les dimensions de l’objet à sauvegarder. Des pupitres de lecture sont aussi montés selon ces critères de singularité.

Si jamais vous séjournez à Montréal, n’hésitez pas à passer par la bibliothèque car si vous êtes amateur.e.s de livres anciens (traité d’architecture, etc.) ou autres documents rares de la collection, il vous suffira de préparer en amont votre visite en consultant le site internet et de sélectionner les ouvrages à découvrir sur place. Je vous conseille un : « A World Centre » by Hendrik Christian Andersen – Paris (1913). Le Centre mondial de communication conçu avec l’architecte français Ernest Hébrard vaut le détour. Un Temple des Arts, une Tour du Progrès de 320 m, une Fontaine de vie, etc. ornent les pages de cet ouvrage monumental doté de magnifiques reproductions de gravures d’élévations, perspectives… (Jean-Baptiste Malet a écrit un très bon livre sur cette cité idéale néo-classique : « La capitale de l’Humanité », 2022, éditions J’ai Lu).

Rendez-vous est pris avec toute l’équipe pour les journées professionnelles, à Venise, pour la 19e Biennale d’architecture****** où la suite de l’ouvrage « Le musée ne suffit pas N°10-14 » sera présenté en préambule de la projection du dernier film du CCA : « Bâtir des lois » (2024). Réalisé par Joshua Frank, ce documentaire est le deuxième chapitre d’une série de films et d’expositions – « Sur le terrain » – ; il est un prolongement de l’exposition éponyme ayant lieu dans les murs du centre montréalais. Le commissaire Francesco Garutti a invité les agences-laboratoires plus.xyz (B+) et station.plus (s+) autour de leur manifeste politique autour de l’initiative citoyenne houseeurope.eu. L’objectif : utiliser les textes législatifs comme médium artistique pour l’architecture. Ils souhaitent encrer dans les textes européens l’obligation de rénover et non de démolir après une analyse du site par des architectes.

Leur slogan : « Rénover, ne spéculez pas ! »

À suivre…

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde

*www.cca.qc.ca/fr/

** Lire la chronique Phyllis Lambert, l’âme du Seagram Building et des pierres grises

*** www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/

**** roseandpartners.com

***** Mirko Zardini (2020-2005) – Nicholas Olsberg (2005-2001), Kurt W. Forster (2001-1999) – Phyllis Lambert (1999-1979)

****** www.labiennale.org/en/architecture/2025