Beauvais (Oise) est l’une des rares villes à encore croire dans l’architecture dédiée aux lieux culturels. L’heure est à la réouverture du Centre d’art « Le Quadrilatère »* (Chatillon Architectes). Ancienne Galerie nationale de la tapisserie (André Hermant architecte), l’art en général y a élu domicile depuis 2014. Une série d’expositions « Écrire l’espace » parlent d’architecture, de corps, de circulations, d’images et d’archéologie. Visite.

Un nom : le Quadrilatère

Le quadrilatère, drôle de nom…

Selon Lucy Hofbauer, la directrice du lieu, quadrilatère pour quatre lignes de force développées par le centre d’art, à savoir : la création, les arts, le patrimoine et l’archéologie. À l’occasion de l’ouverture le 5 avril 2025, de s’apercevoir que le programme est respecté à la lettre. Les expositions inaugurales regroupées sous le titre « Écrire l’espace » mélangent avec intelligence des propositions artistiques et une indéniable fluidité des circulations architectoniques.

Rénové par Chatillon Architectes,** les spécialistes de la transformation de lieux existants et souvent inscrits aux monuments historiques, Le Quadrilatère accueille les visiteurs par un emmarchement, un sas de portes vitrées, un hall très lumineux et un vaste escalier distribuant trois niveaux. La main courante centrale en bois dessine des courbes concaves et convexes selon votre position dans l’espace. Avec l’emploi de leds à l’intersection des murs et des plafonds, ces courbes et contre-courbes donnent un sentiment de légèreté à l’ensemble. Souvent, dans l’existant, les architectes aiment à développer de nouveaux escaliers ; ils deviennent la signature du maître d’œuvre.

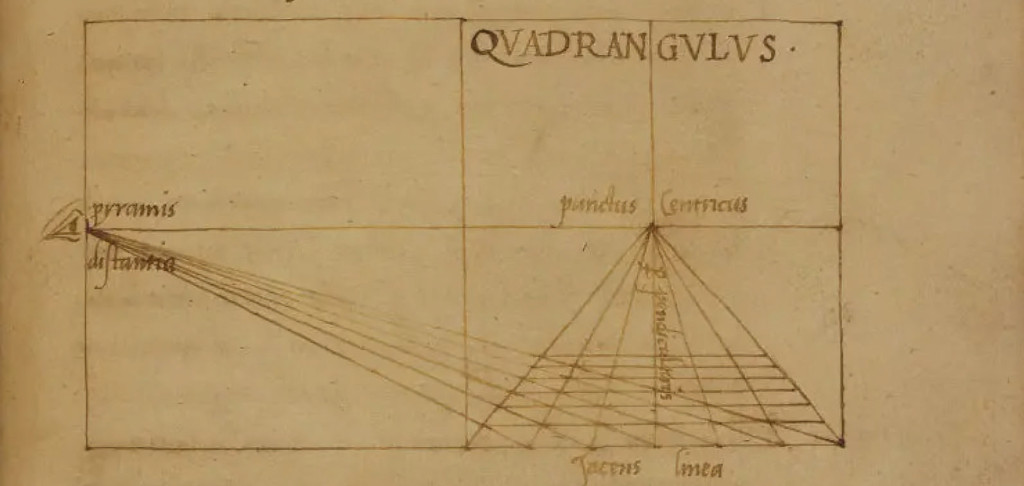

Avant de poursuivre la visite, revenons sur ce nom – Le Quadrilatère. Impossible de ne pas évoquer le théoricien de la peinture occidentale par excellence : Leon Battista Alberti (1404-1472). Humaniste et homme de lettres et d’arts, il fut aussi architecte, notamment du classique Palais Rucellai à Florence (1446-1451) où l’ordre Dorique occupe le rez-de-chaussée de la façade sur rue, le Ionique le premier étage et le Corinthien le second. Mathématicien, il se fit une joie d’établir les bases de la perspective géométrique monofocale centralisée dans son traité « De Pictura » (1435).***

Dans son excellent ouvrage « L’image édifiante » (2023, éditions de la Villette), Anne Frémy, co-commissaire de l’exposition « André Hermant, architecte iconographe », contextualise l’idée de cadrage chère à Alberti et cite sa fameuse phrase à propos de l’invention de la perspective dans son traité de peinture : « Je trace sur la surface à peindre un quadrilatère à angles droits aussi vaste que je le souhaite, qui joue le rôle d’une fenêtre ouverte, par où l’histoire (« Historia », ndlr) puisse être perçue dans son ensemble ». (Traduction du latin par D. Sonnier, chez Allia).

Un site : entre la cathédrale la plus haute d’Europe et une enceinte gallo-romaine

Une belle ligne de fuite, si vous me permettez l’expression, quant au nom de ce centre d’art aux multiples fonctions. Au-delà de montrer des artistes contemporain.ne.s (voir un peu plus bas), le Quadrilatère vient se loger en appui d’un rempart dont la construction a débuté au IVe siècle ; il cache une belle crypte archéologique sous un plancher en béton brut de décoffrage et un mur antique, réhabilité au Moyen-Age.

Face au chevet du plus haut chœur gothique sous voûtes du monde (48,50 m), séparé de celui-ci par un jardin paysager dessiné par le Studio Mugo, l’insertion tout en angle du Quadrilatère vient encadrer la cathédrale par un plan de masse où, vu du ciel, un corps central avec une aile de chaque côté enlace Saint-Pierre. En suivant l’axe oblique d’implantation de l’édifice religieux dans la parcelle rectangulaire, le centre d’art bénéficie d’un parvis assez vaste dans sa longueur et suffisamment profond, ce qui a pour vertu de dégager une belle perspective d’ensemble, celle-ci renforcée par l’horizontalité même du bâtiment. Seuls quelques arbres de hauts jets viennent rivaliser avec les arcs-boutants et pinacles majestueux qui se dressent à la vue.

Cette esplanade et ce jardin forment une belle place publique. Comme le rappelle l’historien Daniel Arasse dans ses « Histoires de peinture » (2006, Folio « Essais »), dans son « De Pictura » Alberti insiste sur les dimensions esthétiques de la perspective géométrique centrale et monofocale et, surtout, sur ses attraits politiques : « (…), le succès de la perspective à Florence est intimement lié à une opération politique de représentation du pouvoir Médicis par le biais d’une forme de peinture dont le principe presque moral est celui de la « sobrietas » et de la « des publica » ».

Effectivement le Quadrilatère et ses alentours beauvaisiens représentent cette situation puisque, telle qu’en parle Alberti, la perspective construit d’abord un lieu d’architecture, qui est une place, et sur cette place se déroule l’Histoire : c’est la place urbaine sur laquelle se fait l’histoire. « C’est l’idée de l’Histoire républicaine alors que la maison privée, en particulier celle du prince, est le lieu de la trahison et de la fourberie ».**** Tout est dit.

Succède à la Place de la République de Florence sous l’égide de Cosme l’ancien (de Médicis), celle de Beauvais et de la France gaulliste des années 1960, sous le règne du prince de la culture André Malraux et de son commis architecte de l’époque André Hermant. Aujourd’hui les édiles qui nous ont reçus n’étaient autres que le maire Franck Pia et son adjointe à la culture, l’enthousiaste Corinne Fourcin. Pour leur part, Lucy Hofbauer et toute son équipe nous auront accueillis et accompagnés pendant la visite des locaux par Simon Chatillon, l’architecte de la rénovation. À chaque époque ses actrices et acteurs…

Une suite de quadrilatères par le plasticien Vincent Villain

Pendant les presque trois ans de chantier, la directrice du Quadrilatère a passé des commandes à plusieurs artistes dont un jeune diplômé 2021 de l’ESAD Reims. Vincent Villain s’est promené avec son appareil photographique dans les travaux du centre. Au fur et à mesure de ses déambulations, le photographe n’a eu de cesse de voir des cadres dans des cadres. Muni d’une chambre argentique grand format, Vincent passe son temps à faire le point à partir du procédé d’Alberti. D’ailleurs lors de notre rencontre pendant la visite du Quadrilatère, plus exactement dans le bar-librairie où est accrochée une série intitulée « La Mue », il me parle de son expérience du lieu, en particulier la sensation d’avoir pratiqué une immense fresque aux multiples « Finestra » pour utiliser le vocabulaire de la Renaissance. Ce sentiment est accentué par le procédé d’enregistrement photographique de la chambre qui évoque celui de la perspective monofocale centralisée.

Nous nous attardons devant une image dénommée « Mémento – j’ai laissé une note » (2025). Dans une caisse à l’américaine, un premier rectangle encadre un second, puis la perspective se suggère par des lignes de fuite engendrées par les murs latéraux ; là, une grande baie vitrée interpelle le regard, un grand profilé métallique noir nous oblige à faire la mise au point sur une scène extra et ordinaire : des monticules de terre datant de la période gallo-romaine.

Une fois la compréhension effective, la vison monofocale centralisée reprend ses droits grâce à la beauté des murs et poutres en bétons bruts de décoffrage, tout en contraste avec la colonne lisse au premier plan, derrière la vitre. À sa gauche, une pelle est négligemment posée en diagonale sur un tas de terre, elle semble indiquer un sens de lecture et guide vers un mur de pierre éclairé d’une lumière forte et crue.

Vincent Villain offre une dérive de chantier bien singulière et extrêmement poétique. Composée de neuf tirages, sa série « La Mue » permet de comprendre toute la poésie inhérente au chantier, trop rarement montrée, pourtant bien réelle.

Cécile Bart et Stéphanie Manny sont les deux autres artistes invitées en résidence pendant le chantier de rénovation du Quadrilatère. Avec l’exposition monographique d’André Hermant sur ses deux ouvrages clés, les deux artistes occupent les différents espaces d’expositions du Quadrilatère. Visite rapide.

Une architecture au service des artistes et des visiteurs

Cécile Bart occupe l’espace principal exposition, celui qui suit le palier de l’escalier d’accueil. Traversant, ce volume permet à l’artiste de jouer sur les vues sur la cathédrale d’un côté et, de l’autre côté, bénéficie d’une mezzanine où elle a su installer une œuvre de textile sur toute la hauteur. Intitulée « Les Lisses, in situ », cette œuvre constituée de fils colorés, de laine et/ou de coton, suspendus au plafond redessine l’espace et sert de révélateur au corps qui la traverse. Ainsi le regard ne peut être le seul moyen d’appréhender l’espace ; grâce à cette relation corps-yeux-esprit, l’architecture fait lieu avec l’œuvre et ses visiteur.e.s.

Côté jardin, avec vue sur l’édifice religieux, Cécile Bart a disposé des « peintures/écrans » ; au sol, elles forment une diagonale qui incite les visiteur.e.s à la déambulation. Sorte de « jalousies » constituées d’un voilage de Tergal fin, translucide, peint et ensuite essuyé, elles filtrent la lumière offerte par les grandes ouvertures. Très à l’aise avec l’architecture, l’artiste en relève les qualités intrinsèques.

Dans les entrailles du bâtiment, contiguë à la crypte, une installation vidéographique plonge dans le noir le spectateur.e. Cécile Bart y projette sur les murs une série d’extraits de films où des corps en mouvement se mélangent aux ombres de ceux des visiteur.e.s. Véritable « Image-Lieu », « Silent run » les immerge dans un univers muet en noir et blanc. La sélection cinématographique est volontairement sans son, ce qui libère les mouvements des corps projetés et incite à s’entrelacer avec eux.

Non loin, l’intervention de Stéphanie Mansy valorise l’approche archéologique du site. L’artiste a suivi les fouilles avec les archéologues pendant la durée du chantier. Avec ces derniers, elle ira même visiter les carrières aux alentours afin de retrouver les pierres qui auraient pu servir à l’édification du mur gallo-romain exposé dans les sous-sols du Quadrilatère. Résultat, autour de ce mur bien encadré, elle recouvre les cimaises blanches de traits abstraits noirs et gris, le tout peut être vu comme un linceul du lieu.

Cette grande paroi gallo-romaine se voit de la mezzanine qui prolonge l’espace d’exposition consacré au premier architecte des lieux. La commissaire de l’exposition Anne Frémy (avec la directrice du centre d’art) a décidé de ne pas exposer les plans du bâtiment dessiné par André Hermant. Dernière œuvre réalisée par l’architecte gaulliste, elle préfère sculpter pour nous le portrait d’un homme de l’art « iconographe ». Il est l’auteur « Formes utiles » (1959) et « Croissance et topologies » (1971). Ces deux livres clés pour comprendre les dimensions intellectuelles et sensibles d’André Hermant sont déployés sous forme d’atlas iconographique.

Au fond de la diagonale dessinée par les « Peintures/Écrans » de Cécile Bart, sur un pupitre à la structure tubulaire tout de noir revêtue, des doubles pages montrent tout le travail graphique et textuel d’Hermant sur les corrélations entre les règles mathématiques humaines et certaines formes observées dans la nature.

Derrière l’immense pupitre longitudinal, collés aux murs, de nombreux dessins imprimés sur grands formats expriment sa fascination pour le cercle et ses déclinaisons. Un certain nombre de « tracés résultants des végétaux » sont de pures merveilles formelles (tige de lis, choux-fleurs, Ombellifères, etc.).

Dans l’autre salle, consacrée cette fois-ci au livre « Formes utiles », une structure tubulaire noire tridimensionnelle se compose de cube aux facettes imprimées ou de miroirs. Des pages, des visuels, des extraits de textes de ce véritable manifeste sont offerts à la vue des visiteur.e.s grâce à ce dispositif basé sur les trois principes chers à Hermant, inspirés de Vitruve et réinterprétés par Alberti en « necessitas, commoditas, voluptas ».

De Vitruve au Quadrilatère d’Alberti, de Hermant à Chatillon, de Cécile Bart à Stephanie Mansy, en passant par Vincent Villain, la réouverture du centre d’art de la ville de Beauvais propose un voyage dans le temps et l’espace qui embrase les imaginaires.

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde

* www.lequadrilatere.fr

** Lire la présentation de l’agence À Beauvais, le Quadrilatère, une rénovation signée Chatillon

*** Plusieurs versions de l’ouvrage « De Pictura » sont disponibles en français, quatre versions sont utiles pour comprendre pourquoi la perspective mathématique est une invention : Leon Battista Alberti, « De Pictura » (1435, version latine, 1436, version italienne), traduction du latin vers le français par Claudius Popelin, 1868, « De la statue et de la peinture / traités de Leon Battista Alberti », Paris, 1869. Consultation possible de l’ouvrage sur Gallica ; Traduction de Jean-Louis Schefer, 1995, coll. « La littérature artistique » (dirigée par Philippe-Alain Michaud), éditions Macula, Paris ; Traduction de Thomas Golsenne, 2004, coll. « Sources du Savoir », aux éditions du Seuil, Paris ;Traduit du latin et présenté par Danielle Sonnier, 2019, éditions Allia, Paris.

**** Daniel Arasse, Histoires de peinture, 2006, Folio « Essais », Paris.