Un projet démarre par un travail d’exploration préalable et la recherche de TOUS les possibles, une sorte d’inventaire nécessaire avant d’arrêter une position. Une idée ne suffit pas, une image encore moins. Qu’en a-t-il été pour le projet d’une nouvelle entrée au Louvre ?*

L’évidence est suspecte

Ce qui nous paraît évident aujourd’hui relève parfois d’une grande complexité que nous ne soupçonnons pas. Il en est ainsi de cette place magnifique qu’est la Concorde, comme d’autres réalisations, qui paraît d’une grande simplicité mais qui, de fait, relève d’une longue élaboration. C’est le cas du Louvre, cette longue histoire qui a concerné vingt-trois architectes, sans compter une bonne dizaine d’autres qui ont contribué à ce qui paraît être aujourd’hui un bâtiment cohérent et unitaire !

Le pragmatisme n’a pas toujours bonne presse, l’utopie lui est souvent préférée, au risque de passer à côté de la réponse juste, de « la bonne idée », celle qui saute aux yeux mais que nul n’avait encore envisagée.

Tout comme le déni de réalité, l’évidence est suspecte. Mais pourquoi ne l’avons-nous pas vue tout de suite, pourquoi n’y avons-nous pas pensé plus tôt ?

L’évidence, tout simplement ne sort pas du chapeau, elle résulte d’un travail d’exploration.

Après le Centre Pompidou, qui se lance dans de grands travaux pour la deuxième fois depuis sa création, le Louvre ne pouvait pas être en reste. Pour ceux qui l’ignorent, il est donc question de mettre en accord le plus grand musée du monde avec son temps et, par la même occasion, d’apporter une réponse à un sujet désormais vieux de quarante ans « donner enfin au monument une entrée, généreuse et digne, qui s’inscrive dans l’histoire du site ».

Ce grand projet mérite toute notre attention. En disant « projet », je m’inquiète quand même sur la notion de projet, sur son origine et sur son contenu. Autant pour le Centre Pompidou, il est question de réhabilitation, autant pour le Louvre il s’agirait d’une « révolution, d’une renaissance » liée notamment à l’évolution des publics, donc un PROJET.

Cette notion de projet reste floue, personne ne sait clairement dire ce qu’est un projet et ce qui n’en n’est pas, même si pour un architecte il s’agit de la notion la plus utilisée. La notion de projet est directement attachée à une conception de l’architecture et si, comme je le crois, l’architecture est elle-même un projet, il va falloir ajuster le dire et le faire, mettre en œuvre une vision de la société, un rapport à la ville, aux modes constructifs, s’adapter à l’évolution des pratiques. Il y a une dimension paradoxale : comment un maître d’ouvrage peut-il passer une commande d’architecture si celle-ci est détenue par le seul sachant, l’architecte ? De la même manière, comment l’architecte va-t-il répondre à une commande sans consistance architecturale ? Comment envisager une transformation, une évolution ?

À confisquer la notion même d’architecture, les architectes ont rendu le dialogue difficile, la commande s’est étiolée, elle s’est réfugiée dans la technique, l’économique voire l’écologique, elle a quasiment disparu et l’architecture comme réponse, comme projet, ne peut résister.

Il n’en a pas toujours été ainsi. L’histoire nous réserve toujours des surprises, j’en veux pour preuve la place de la Concorde. À l’époque, l’idée était de dessiner une place pour accueillir une statue équestre de Louis XV. La localisation n’était pas déterminée et les architectes y sont allés de leurs propositions. Le plan de Pierre Patte a recensé pas moins de dix-huit localisations. Celle qui sera finalement retenue, l’actuelle place de la Concorde, a été proposée par Boffrand, un architecte nancéen.

Ce que je veux mettre en évidence est ce travail d’exploration préalable. Un projet démarre par la recherche de TOUS les possibles, une sorte d’inventaire, avant d’arrêter une position. Une idée ne suffit pas, une image encore moins. Je pense même que la notion de projet suppose un travail d’ouverture, un partage préalable qui devrait être inclus dans la notion de programme. Cette exploration suppose une disposition d’esprit particulière où un seul homme peut ne pas suffire. Ainsi, le désarroi de Monsieur de Marigny qui, débordé par les propositions ne savait plus où donner de la tête et auquel le roi a donné comme réponse : « Prenez ce qu’il y a de meilleur dans chacune des propositions et confiez le projet à Monsieur Jacques Ange Gabrie l ».

Autre temps, autre réponse, nous sommes confrontés aujourd’hui à un sujet qui pourrait ressembler à celui de la conception d’une place royale. Par cette recherche de tous les possibles, préalable indispensable à un projet, une fois réalisé, le projet revêt l’apparence de l’évidence. Mais l’évidence doit être débusquée.

Le Bernin, qui voulait refaire le Louvre, s’est vu confier le dessin de la façade est et ses esquisses furent nombreuses, en vain. Il fallait engager des travaux extrêmement dispendieux dans une époque qui ne le permettait plus. C’est finalement Claude Perrault qui réalisera cette superbe façade et c’est justement de cette façade dont il est question aujourd’hui.

Le Louvre croule sous son succès et une nouvelle entrée, généreuse cette fois, doit être envisagée. Par la même occasion, une place spécifique sera prévue pour Mona Lisa afin que ceux qui ne viennent que pour faire un selfie avec elle, n’encombrent pas le Louvre et puissent réaliser leur photo dans de bonnes conditions avant de repartir aussi vite.

Voilà un problème qui attend des réponses architecturales. Dit autrement, une exploration de tous les possibles aurait dû être réalisée. Ce travail a certainement été fait mais c’est justement lui qui aurait dû faire l’objet d’une grande consultation internationale. L’étude de faisabilité a certainement répertorié toutes les propositions avant d’en choisir une. Tout comme de nombreux projets avaient dû être présentés avant que I. M. Pei emporte tous les suffrages pour la pyramide. À l’époque, les responsables de la culture parlaient « d’évidence », l’évidence de trouver une pyramide après trois arcs de triomphes et un obélisque, « l’intégration » était parfaite !

La pyramide est devenue un emblème et il va falloir en tenir compte.

Je ne doute pas que dans les études de faisabilité, ait été envisagée la réalisation d’une ziggourat inversée autour de la pyramide ou encore que celle-ci ait été mise en lévitation pour créer un abri périphérique. On peut aussi imaginer un magnifique lassis de passerelles, très moderne, dans la cour carrée, qui permettrait de monter pour redescendre, un peu à la manière du musée Guggenheim de New York. À moins d’envisager un escalier à double révolution, de type Chambord, au milieu de la place, ou encore plus simple l’utilisation des fossés pour concevoir deux rampes de part et d’autre de l’entrée, rue du Louvre. Aucune raison d’arrêter l’exploration ou plutôt le délire.

La vraie question est pourquoi se focaliser sur la façade est alors que tout est prêt pour accueillir une entrée majestueuse à l’ouest ?

C’est l’arrivée des bus et l’emplacement du stationnement qui vont renforcer une logique d’entrée. Des espaces à trouver ? Le parking, toujours aux trois quarts vide devant le rempart de Philippe Auguste et des espaces généreux inutilisés.

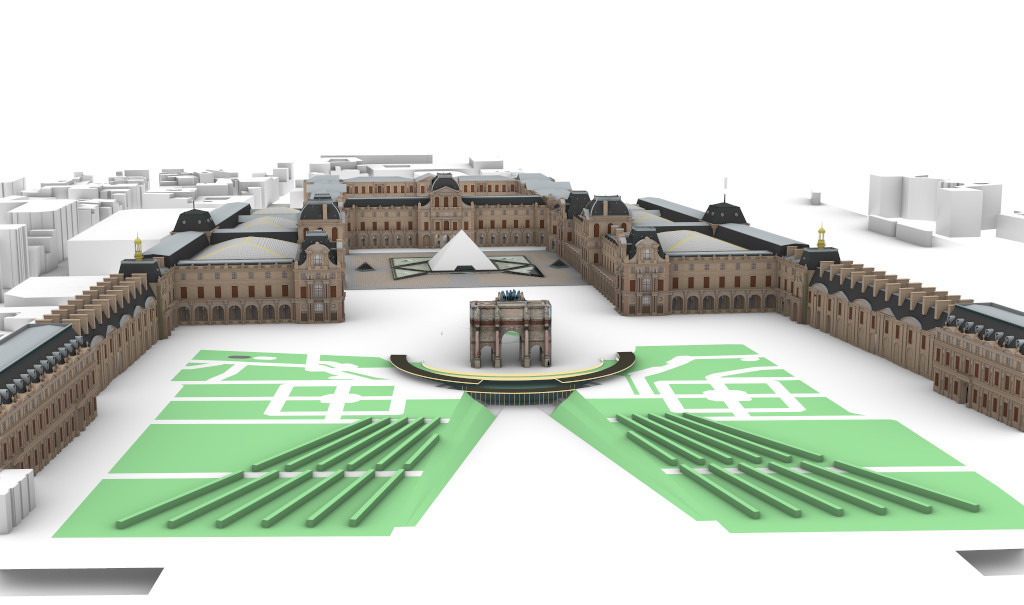

Une entrée à l’ouest renforcerait l’intérêt de la pyramide et la beauté de la perspective, elle adopterait et renforcerait les deux boulingrins de part et d’autre d’un dromos en pente à cinq pour cent. En outre, l’entrée à l’ouest donnerait du sens au dessin des parterres qui sont rayonnants et participent à l’invitation à rentrer.

Un projet d’architecture c’est la prise en considération de toutes les dimensions historiques, économiques, fonctionnelles, symboliques et écologiques.

L’évidence est passée à la trappe

Si toutes ces dimensions ont été prises en considération pour proposer l’emplacement à l’est de la nouvelle entrée du Louvre, l’évidence est passée à la trappe. La réponse était consubstantielle de la pyramide, elle était possible il y a quarante ans, elle était là dès l’origine alors ne passons pas à côté une fois encore.

Faut-il un nouveau génie pour crier la bonne idée !

L’évidence saute aux yeux ! Archimède crie « Eurêka ! » et saute de sa baignoire pour courir tout nu et annoncer sa découverte. Assis sous un pommier, il suffira de la chute d’une pomme pour comprendre la gravitation universelle.

Que faut-il pour que l’immanence advienne et qu’enfin la solution soit la bonne pour concevoir la nouvelle entrée du Louvre ?

Faire rentrer le jardin des Tuileries dans le Louvre, une nouvelle relation entre l’art et la culture, quoi de plus naturel !

Ce soir-là, le ballon d’or et sa vasque s’élevaient dans le ciel et l’arc de triomphe du Carrousel marquait bien l’axe du Louvre.

La première image est romaine, c’est celle des troupes victorieuses qui défilaient lors des triomphes. Ces troupes ne sont plus les mêmes, elles sont déversées par des cars et pressées car il faut aller vite pour découvrir Paris, la Joconde, la Tour Eiffel et EuroDisney ! L’image symbolique du passage sous l’arc est puissante, rapide, elle reste dans la tradition.

Aujourd’hui, le triomphe de la culture doit être célébré, neuf millions de visiteurs qui passeraient sous l’arc de Percier et Fontaine : l’image est belle, elle ouvre le chemin de « l’idée ».

C’est le moment d’accorder aux idées une « présomption de pertinence », de rebondir sur les hasards et les opportunités et surtout, de prendre le temps, celui de passer sous l’arche pour rejoindre l’autre monde, celui de l’histoire, de l’art, qui nous a précédé et ouvrant celui à venir.

C’est bien de cela qu’il s’agit.

Une boule s’élève dans le ciel et nous ouvre les yeux. L’évidence est une révélation, elle résulte d’un long murmure mûrissant.

Alain Sarfati

Architecte & Urbaniste

Retrouvez toutes les Chroniques d’Alain Sarfati

*Pour découvrir et signer la pétition POUR UNE ENTRÉE OUEST AU MUSÉE DU LOUVRE