Le Blob ne serait que le détournement par les architectes des outils informatiques utilisés par l’industrie cinématographique. Entre horreur et science-fiction, esthétique post-humanisme ?

Le « Blob » est bien connu des cinéphiles de films d’horreur de série B ou des fans de l’acteur Steve McQueen. En 1958, The Blob envahit les cinémas américains et le jeune McQueen y crève l’écran. Le film marqua les esprits par la présence d’une matière gélatineuse extraterrestre rougeâtre. Cette chose informe s’infiltre partout et engloutit tout sur son passage.

Pour l’auteur Emmanuel Rubio, ce long-métrage est à l’origine d’un style architectural né avec le développement des logiciels 3D et la volonté de rompre avec la grille orthogonale si chère aux modernes. Dans son ouvrage Blobs – Rêves et cauchemars de l’architecture contemporaine (2021, éditions Sens&Tonka), cet enseignant-chercheur (Paris-Nanterre) émet l’hypothèse que ce courant, propre à l’ère informatique, cristallise les tenants et les aboutissants d’un capitalisme postindustriel, celui des captations, des mouvements incessants et du contrôle de l’information.

L’auteur nous invite à une lecture extrêmement bien documentée de l’histoire du Blob comme « figure monstrueuse du médium : entre architecture et informatique ».

En page 7 de l’ouvrage, l’affiche du film The Blob – du douteux et bigot Irvin S. Yeaworth Jr., cinéaste auteur de parcs à thème et de l’improbable mais à voir : 4D Man (1959) – entérine la volonté du maître de conférences en littérature française de relier le phénomène du Blob en architecture avec le cinéma d’horreur des années 1950-60.

Tout le long de son essai, il met en évidence les relations entre le cinématographe et l’architecture. Si la mythologie du cinéma a énormément façonné l’imaginaire de tout un chacun, certains et certaines architectes s’en sont énormément inspiré.e.s, surtout le genre mélangeant l’horreur et la science-fiction (de The Blob à Abyss, en passant par Alien, pour ne citer que quelques films convoqués par Rubio). Avec justesse, l’auteur insiste sur le détournement par les architectes des outils informatiques utilisés par l’industrie cinématographique.

Le cinéma comme matière potentielle de l’architecture

En attendant, si le film The Blob semble une référence cinématographique évidente, les choses ne sont pas si simples dans l’histoire moderne de l’architecture. Comme de nombreux historiens en architecture, Rubio parle du projet d’architecture-sculpture de Frederick Kiesler : la Endless House de 1959. De la part d’un chercheur qui a fait sa thèse sur Breton et le Surréalisme, rien d’étonnant. Cette maison tout en angles arrondis et espaces libres est effectivement devenue un horizon à atteindre pour nombre d’architectes de la génération suivante – les architectes des bulles – et celle de la fin du siècle dernier – les architectes des Blobs.

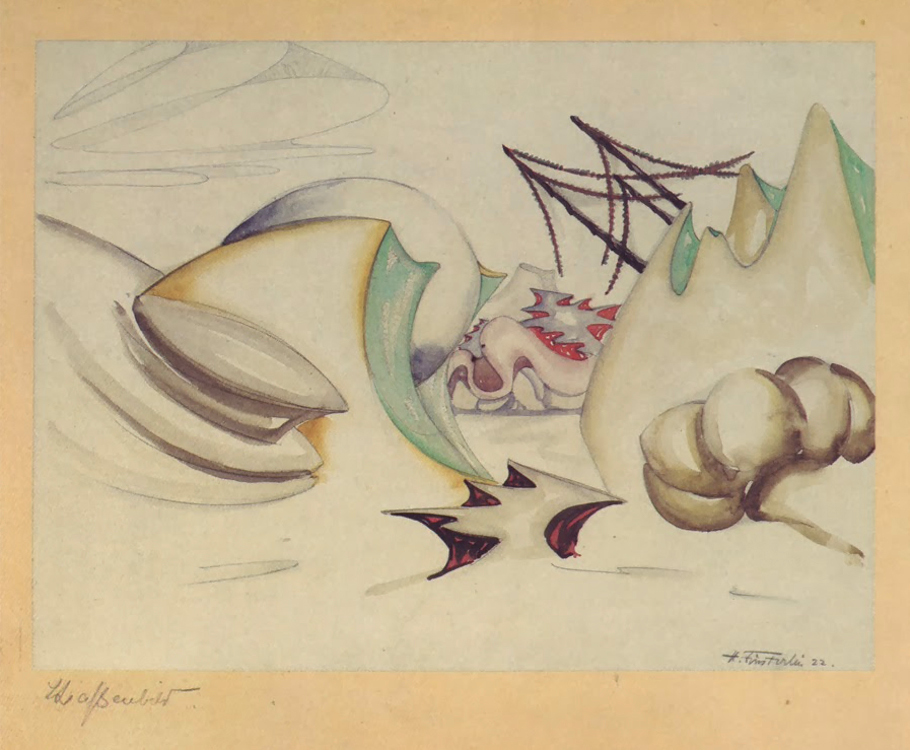

Néanmoins la dimension expressionniste de cette maison-icône renvoie aux sources du mouvement moderne du début du XXe siècle qui porte le nom d’expressionnisme allemand. Les œuvres d’un Hermann Finsterlin, notamment les « Formspiels » telles que Traum aus Glas – Casa Nova (1920) ou Strassenbild (1922), représentent des architectures aux formes anamorphiques, comme si des architectures avaient été transformées en masses organiques.

Des Blobs avant l’heure !

Finsterlin voyait les architectures comme des organes dans lesquels les résidentes et les résidents erraient d’un organe à un autre. Il donnait souvent des connotations sexuelles aux architectures ; il les voyait comme des utérus fossiles géants. Il recherchait la symbiose entre la biologie et la géologie, un des enjeux majeurs de la Blob Architecture.

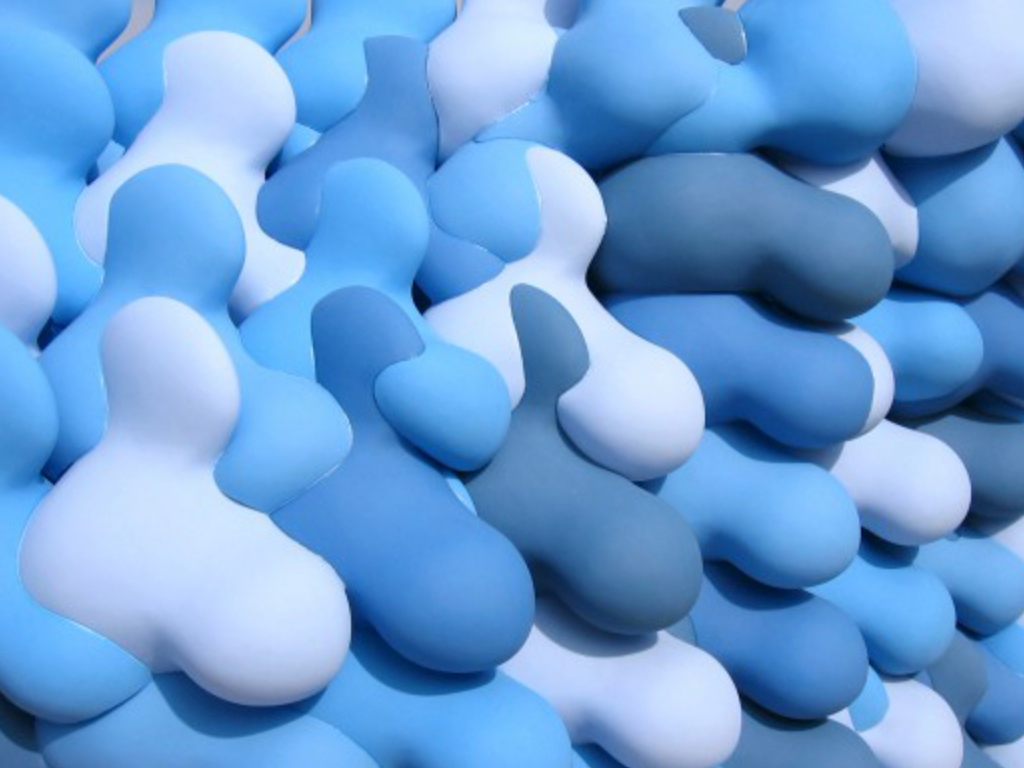

Dans Blobs, Emmanuel Rubio insiste sur ce rapport ; il explique comment ce contexte de création met en exergue la naturalisation artificielle de l’architecture grâce aux outils numériques et montre comment ce phénomène engendre des formes « molles », visqueuses et gluantes, telles les Slimes dans Ghostbutters II (1989).

Nous pouvons encore remonter plus loin dans le temps et trouver dans Quasimodo et Notre-Dame de Paris un bel éloge au nid et à la coquille, deux formes assimilées à la Blob Architecture.

Lire ou relire Hugo et Bachelard

« En une courte phrase, Victor Hugo associe les images et les êtres de la fonction d’habiter. “Pour Quasimodo, dit-il [in Notre-Dame de Paris, liv. IV, 1831], la cathédrale avait été successivement “l’œuf, le nid, la maison, la patrie, l’univers” ». “On pourrait presque dire qu’il en avait pris la forme comme le colimaçon prend la forme de sa coquille. C’était sa demeure, son trou, son enveloppe… Il y adhérait en quelque sorte comme la tortue en son écaille. La rugueuse cathédrale était sa carapace.” (…) Ainsi le poète, par la multiplicité des images, nous rend sensibles aux puissances des divers refuges. (…)

Il est d’ailleurs très frappant que même dans la maison claire la conscience du bien-être appelle les comparaisons de l’animal en ses refuges. (…)

Quelle somme d’êtres animaux il y a dans l’être de l’homme ! Nos recherches ne vont pas si loin. C’est déjà beaucoup si nous pouvions donner des images valorisées du refuge en montrant qu’en comprenant ses images nous les vivons un peu.

Avec le nid, avec la coquille surtout, nous trouverons tout un lot d’images que nous allons essayer de caractériser comme images premières, comme images qui sollicitent en nous une primitivité. Nous montrerons ensuite comment, en un physique bonheur, l’être aime à se “retirer dans un coin”. »

Cette longue citation est extraite d’un des livres que tout architecte – et/ou amateur d’architecture – doit avoir lu, au moins une fois dans sa vie : La poétique de l’espace, de Gaston Bachelard (Coll. Quadrige, PUF, 1957). Ici, le passage cité est issu du quatrième chapitre au nom explicite de « Nid ».

Il peut facilement faire office de programme-création pour toute la mouvance de la Blob Architecture. D’ailleurs, dans son ouvrage, Emmanuel Rubio ne manque pas de rappeler à quel point des architectes, comme Mark Goulthorpe – dECOi architect(e)s – MIT Associate Professor, entre autres, citent et se revendiquent du philosophe de la phénoménologie de l’imaginaire de la poésie.

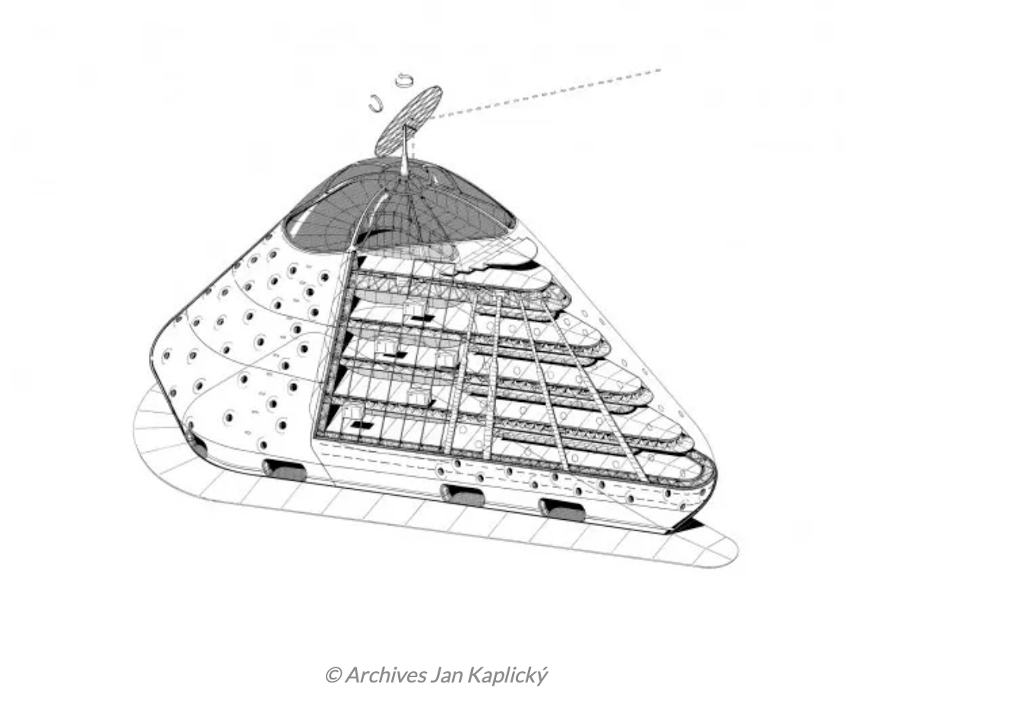

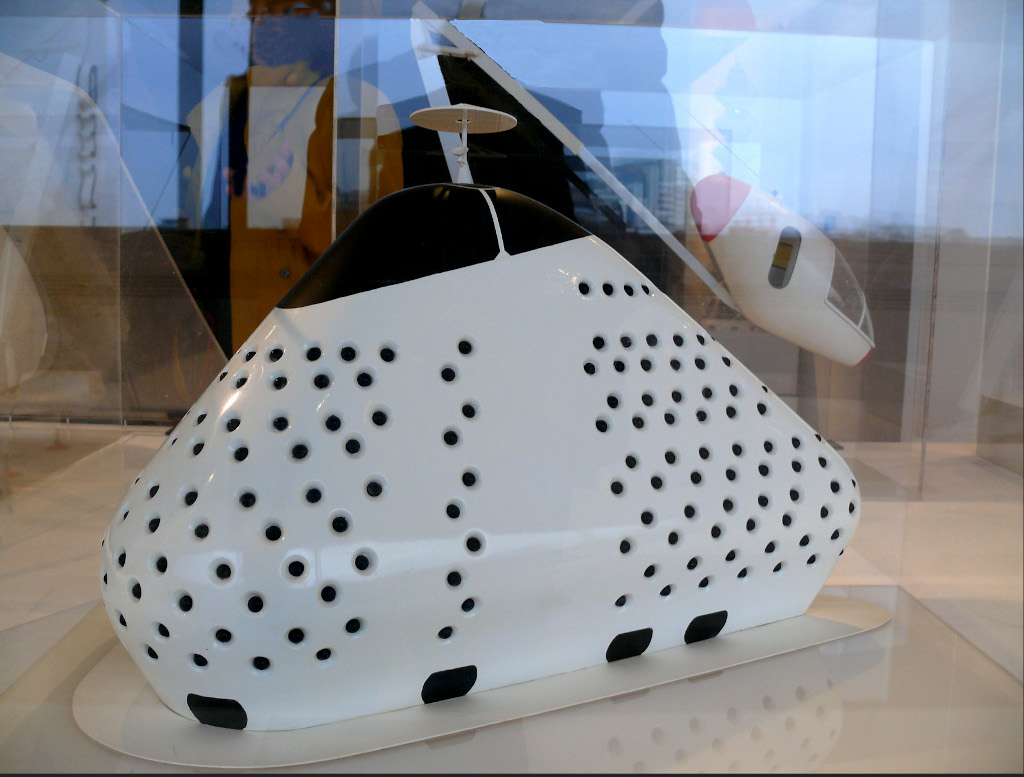

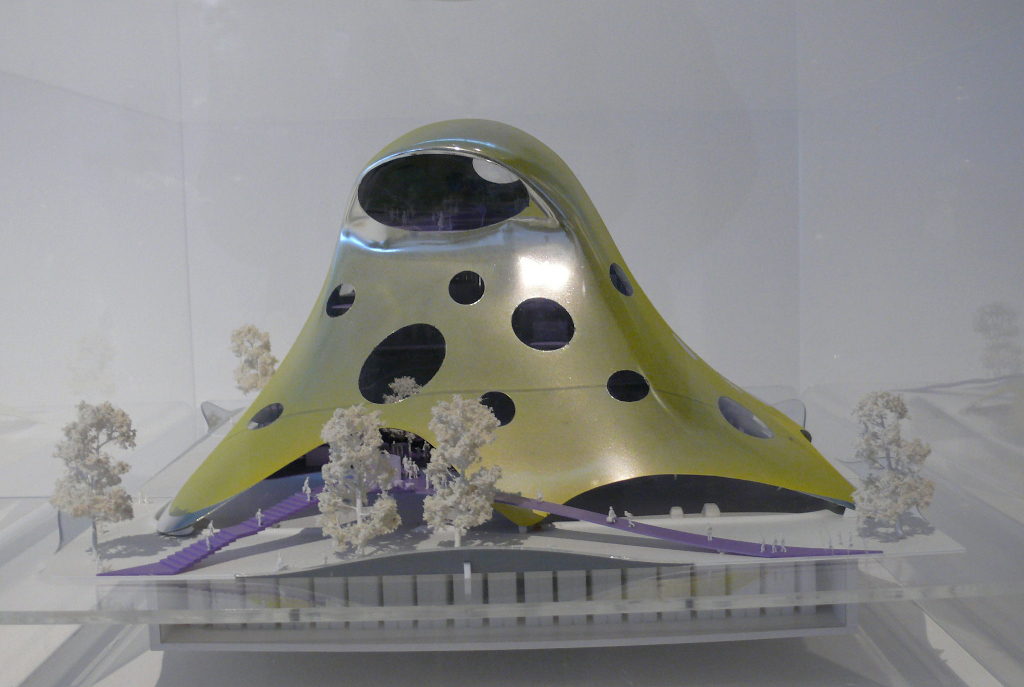

Mais revenons aux origines architecturales du gentil monstre aux formes tout en rondeur. Il est clair que le projet dessiné par Jan Kaplický,nommé Blob datant de 1985, peut être considéré comme le projet fétiche et déclencheur de cette histoire contemporaine de la Blob Architecture.

Les Blobs chez Future Systems (Jan Kaplický & Amanda Levete)

En anglais le mot Blob peut vouloir dire « goutte » ou « forme floue » selon Deepl. Dans le projet pour le concours en bordure de Trafalgar Square, il s’agit pour Jan Kaplický d’une forme radicale, entre carrosserie d’automobile, vaisseau spatial et monstre venu de nulle part. Son intention fut de rejeter le contexte historique de Londres. « La forme incurvée a été générée par la géométrie du site insulaire et les angles de lumière restrictifs générés par les bâtiments voisins », a expliqué l’architecte, démontrant que le génie du lieu peut engendrer autre chose que le néoclassicisme si cher au prince Charles.

Ce projet est un proto-blob car il fut dessiné à la main par Jan Kaplický, un immense dessinateur (CF l’admirable monographie des dessins de l’architecte tchèque éditée en 2015 chez CIRCA Press : Jan Kaplický drawings). Pyramide aux angles arrondis, Blob est composé d’une enveloppe complètement lisse, trouée, ici ou là, d’une multitude de hublots et en son sommet, d’un dôme vitré inondant de lumière du jour l’atrium central pleine hauteur et les différents niveaux de plateaux ouverts de chaque côté. Comme un clin d’œil aux extra-terrestres, une antenne radar vient coiffer le volume blanc aux allures de poires, comme le dit si bien Rubio.

Evidemment le projet ne vit jamais le jour, Charles y veilla personnellement.

Une fois associé avec Amanda Levete, les choses vont changer. D’abord en 1994, ils construisent le centre des médias, au-dessus d’une tribune du Lord’s Cricket Ground de Londres. Véritable succès car ce lieu est encore très apprécié par les usagers du volume oblong.

L’autre grande réalisation qui fit la renommée de l’agence se situe à Birmingham et n’est autre que le Selfridges Building dans le Bullring Shopping Center. Comme le dit notre auteur, ce grand magasin ressemble autant à un cyclope qu’à un Slime aux 15 000 petits cylindres en aluminium identiques sur toutes les façades qui forme une seule carapace.

Edifié en 2003, il est extrêmement photogénique et remporta un grand succès populaire à son ouverture. Immense monstre sans fenêtre, ou presque, une seule placée dans l’angle principal du bâtiment, il fait vraiment penser au fils de Poséidon et de la nymphe Thoosa : Polyphème, véritable colosse à un œil, vaincu par Ulysse et son ivresse légendaire.

Ce qui fait dire à Rubio que toutes ces architectures aux rondeurs assumées ne renvoient pas forcément aux nids douillets évoqués plus haut par Bachelard en citant Hugo. De toute façon, sa démonstration tend à montrer le côté obscur de la Blob Architecture. A la lecture de sa prose, son aversion vis-à-vis de ce genre d’esthétique est perceptible. Pour lui, cette écriture tient plus de l’horreur que du bien-être, d’une « géographie de la mondialisation néolibérale » que de la notion d’habiter le monde.

Le moment d’évoquer l’importance du théoricien et praticien Greg Lynn, grand timonier de la Blob Architecture.

Greg Lynn, le théoricien des Blobs

Dans son ouvrage, Emmanuel Rubbio n’oublie pas de rappeler à quel point l’architecte Greg Lynn a théorisé les origines de la Blob Architecture et les lignes de fuite offertes par l’informatique comme outil, médium et message.

Rappelons que Lynn possède une agence d’architecture californienne – Greg Lynn Form -, une société de robotique basée à Boston – Piaggio Fast Forward -, qu’il enseigne à l’UCLA School of the Arts and Architecture, LA, California, et qu’il est l’auteur de nombreux ouvrages théoriques sur la question de l’avenir binaire et synthétique de l’architecture. Parmi les incontournables, citons le numéro spécial de AD (Architectural Design) : « Folding in Architecture » (1995), et la somme sur l’architecture et l’informatique : Archeology of the Digital (2013, une co-publication CCA Montreal et Sternberg Press Berlin).

Le projet emblématique de la Blob Architecture développé par Lynn, entre 1997 et 2001, s’appelle Embryological House. Il constitue l’essence même de l’architecture Blob, tant théoriquement que formellement. Lynn s’attaqua à la maison préfabriquée moderne, basée sur un dénominateur commun aux multiples montages possibles.

En partant d’une forme de base dite « primitive », et avec l’aide de logiciels comme Microstation et Maya, Greg Lynn envisage un « sur-mesure de masse ». Grâce à Maya, Lynn peut produire des formes lisses, rondes qui ressemblent à des œufs. Une variété de maquettes modélisées et imprimées en 3D a été produites et sont dans les collections du Centre Canadien d’Architecture (CCA).

Pour Lynn, il s’agit littéralement de produire par douzaine, comme les œufs vendus en magasin, ces embryons de maisons individuelles groupées. Embryological House est un parfait exemple d’architecture naturalisée artificiellement.

Dans le chapitre « L’architecture dévorante », Rubio ne manque pas de rappeler que Lynn aime parler de ses projets en évoquant des films comme Predator (John McTierman, 1987), par exemple. A propos du projet d’Opéra à Cardiff (1994, Pays de Galles), l’architecte installé à Los Angeles parle même d’Alien. Cette constatation permet à notre maître de conférences d’insister sur le côté inquiétant de toutes ces architectures « blobesques ».

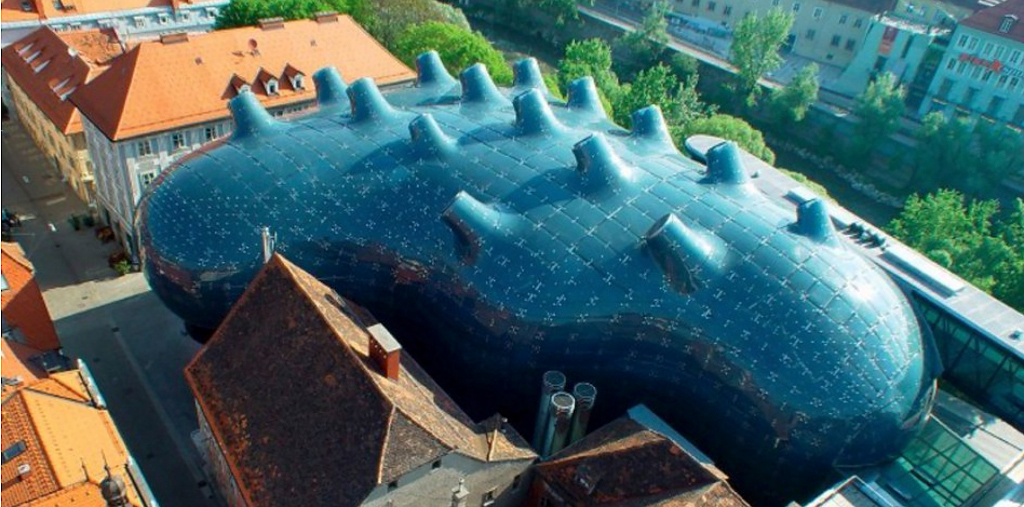

Il voit dans toutes ces variations gélatineuses des émanations gazeuses du cinéma de genre bien plus efficace, à ses yeux, émotionnellement et formellement que l’ensemble des projets architecturaux de Blobs. Il constate que la mythologie (cinéma) l’emporte sur la géographie (constructions). Son ouvrage est ainsi divisé avec ces deux grandes parties. Dans la seconde, les analyses critiques des quelques bâtiments édifiés (Guggenheim à Bilbao, Selfridges Building à Birmingham, Kunsthaus à Graz, etc.) sont très bien argumentées et font dire à Rubio que « le blob, on l’a dit, tire d’abord ses origines des écrans d’ordinateurs – et leur dramatisation par la fiction cinématographique ».

Les Blobs sont-ils au service des néo-libéraux ?

Dans la dernière partie de son ouvrage – « Une nouvelle idée de la communauté » -, en bon chercheur universitaire, Emmanuel Rubio, après avoir rappelé à quel point la Blob Architecture incarne l’idée du capitalisme cognitif dans sa dimension néo-libérale, il pose une série de questions en guise de conclusion. Il s’interroge ainsi sur le besoin chez les architectes de suivre à cœur perdu les développements informatisés du post-humanisme ; il se demande si l’esthétique du Blob en est la meilleure réponse possible.

L’auteur conclut son étude, non sans une pointe d’ironie, par ces deux phrases critiques : « Coquille vide d’une communauté provisoire, au cœur du va-et-vient incessant des foules, le blob substitue au lieu de pouvoir le pouvoir du lieu, pour une scénarisation toujours renouvelée d’un vivre ensemble factice. Il dévore, mais pour le plus grand plaisir… comme le faisaient déjà les monstres du Cinémascope. »

Il ne sait pas si bien dire car une fameuse chanson nous alerte sur la puissance des Blobs.

« Les Blobs attaquent la plage. » !

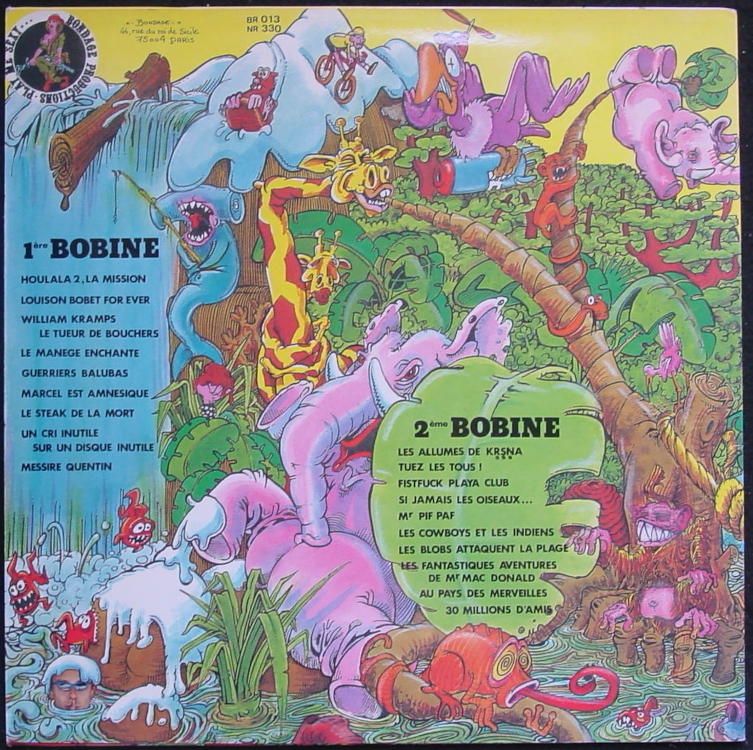

En 1987 – deux ans après le Blob de Future Systems -, le groupe punk Ludwig von 88 sort un album intitulé Houlala 2 : La Mission. Morceau 17, un titre : Les Blobs attaquent la plage. En voici les paroles :

« Les Blobs sont sur la plage

Ils s’enfoncent dans le sable

Ils font trembler la terre

Font déborder la mer

Ils vibrent et ils frétillent

Ils attaquent, ils attaquent

Les Blobs (x2)

Les Blobs sont sur la plage

Leur graisse rouge se dandine

Tout comme des Plum Puddings

Ils suent leurs cornets de frites

Par toute leur cellulite

Leur ventre se gonfle de bière

Ils m’attaquent par derrière. »

Christophe Le Gac

Retrouver toutes les Chroniques de l’Avant-garde