C’est un petit gymnase (Paris XVIIe) signé de l’agence BFT (Sophie Berthelier, Philippe Fichet et Benoît Tribouillet) et livré en juin 2007. De ce programme a priori simple où, selon le maître d’ouvrage, «tout était possible,» BFT a conçu un équipement où la richesse des matériaux le dispute à la richesse plastique. Visite guidée avec Philippe Fichet.

Philippe Fichet l’avoue avec un grand sourire : les panneaux de basket orange sont une «coquetterie». L’idée était d’offrir un clin d’œil subtil aux utilisateurs du gymnase de la porte d’Asnières (livré au printemps 2007) puisque des panneaux de plexiglas orange, aux nus des parois, participent à l’élégance des façades et que l’orange est aussi la couleur du béton teinté dans la masse de l’entrée et des circulations de l’équipement.

L’orange est une couleur chaude. Malgré une journée de février pluvieuse lors de la visite, la couleur de ce béton (qui a fait l’objet d’un suivi méticuleux lors du chantier pour l’homogénéité des teintes), éclairée par différentes sources de lumière naturelle rehaussées par un jeu de néons et de miroirs qui s’inscrivent en failles dans les voiles et la richesse de la matière, y compris dans ses imperfections, donnent à l’entrée du gymnase un aspect immédiatement chaleureux.

Les panneaux de basket devaient être réalisés avec des matériaux de catalogue bon marché et l’architecte savait comment les concevoir. «Nous ne sommes pas des brutes,» dit-il, riant encore, voulant dire par là que cette petite création non prévue dans le programme était une façon de se montrer généreux, d’autant plus que sa réalisation était dans les clous du budget de construction de ce gymnase sans gradin destiné en grande partie aux scolaires. Bref, les panneaux existent.

Cette anecdote illustre le soin opiniâtre apporté à un ouvrage dont la couleur des panneaux de basket est la moindre des qualités.

Le site, ‘Les Hauts de Malesherbes’ est une ZAC de 6,7 ha. dans le XVIIe arrondissement de Paris créée en 1996 et aménagée par Christian de Portzamparc selon le concept de l’îlot ouvert. En 2003, la programmation et une bonne partie de la construction du site sont achevées sauf sur une petite parcelle, entre l’hôtel de Reichen&Robert et un immeuble d’habitation existant et élevé. La ville de Paris, après avoir longtemps tergiversé, décide d’y bâtir un gymnase et un équipement social (une Antenne Jeunes). C’est BFT, à la grande surprise d’ailleurs des architectes dont l’agence était encore à Chartres à l’époque, qui est retenue à l’issue du concours. «Nous ne connaissions personne à la mairie de Paris et nous n’avions jamais fait de gymnase,» se souvient Philippe Fichet. Ce qui explique peut-être l’engagement de BFT en général et de Philippe Fichet, qui fait le guide lors de la visite, en particulier pour cet ouvrage.

«Le gymnase a déjà deux ans. Il ne vieillit pas car il ne peut pas vieillir,» dit-il. De fait l’ouvrage donne l’impression d’avoir été livré hier (il fait d’ailleurs partie des 100 projets français exposés à la Biennale de Venise en 2008). A cela une raison. «Nous utilisons les matériaux les plus simples possibles tels qu’ils sont pour qu’ils vieillissent par l’effet du temps et non de l’usure,» explique l’architecte. Ainsi, le bois, le métal, le plexiglas, le béton brut, l’inox, le caoutchouc, la tôle alu (plinthes), l’acier galvanisé (l’escalier), le grès cérame (vestiaires et toilettes) ne nécessitent que très peu d’entretien tout en offrant une grande résistance à l’usage.

Une autre anecdote illustre cette volonté d’utilisation de matériaux ‘résistants’. Comme ce sont des classes qui utilisent le gymnase, BFT a prévu des casiers individuels, lesquels sont protégés collectivement par une grille qui n’est autre que le type utilisé pour protéger un magasin. Ainsi les casiers sont ventilés, à l’abri de toute tentative d’effraction tandis que cette grille se révèle bon marché et quasi indestructible. Il suffisait d’y penser.

Concernant la conception de l’ouvrage lui-même, Philippe Fichet indique que «tout était possible». «Les seuls objectifs définis par le maître d’ouvrage étaient la création d’une architecture claire et lisible exprimant la fonction d’équipements publics et une conception particulière de la toiture afin que le toit soit un élément du paysage,» dit-il. Le tout en tenant compte, bien sûr, des problèmes d’exploitation et d’entretien auxquels sont confrontés les exploitants sur des opérations antérieures et similaires.

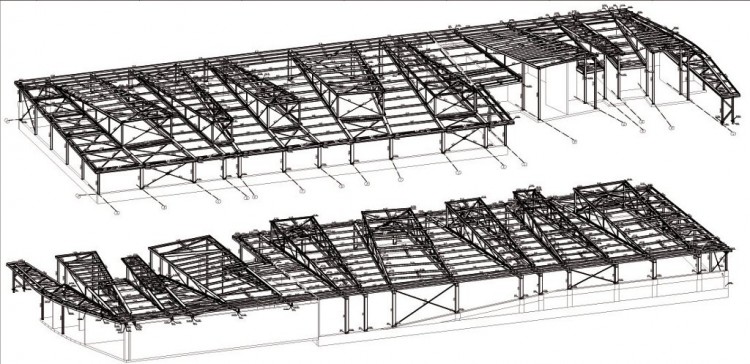

La décision d’enterrer le gymnase (réalisé en béton armé suivant le principe constructif de la banquette inversée avec isolation extérieure par contre-paroi et étanchéité par coussin argileux) à cinq mètre de profondeur se révèle judicieuse car elle a permis, d’emblée, de s’affranchir des problèmes de prospect et de vis-à-vis des appartements et chambres de l’hôtel, pourtant très proches, la paroi écran – une référence aux persiennes en bois – préservant par ailleurs de toute vision en plongée à l’intérieur du bâtiment.

En conséquence, l’autre idée fondatrice fut d’aller chercher la lumière et donc de «sortir du toit». Même si au final les sources de lumières sont multiples, c’est cette recherche qui a permis d’aboutir à ces lanterneaux comme des découpages dans la plaque du toit qui, dehors, modèlent un paysage et, dedans, offrent un sentiment de légèreté et de volume inhabituel puisqu’il n’y a pas, une fois dedans, de plafond et de toit stricto sensu. Pour que ces ouvertures vers le ciel ne nuisent pas à la concentration des sportifs, BFT a imaginé un système d’éclairage subtil qui met l’accent lumineux sur les sportifs et le marquage, créant ainsi une pénombre, renforcée par le noir anthracite des murs, autour du terrain.

La façade écran – dont BFT semble apprécier les opportunités (lire à ce sujet notre article Une médiathèque à la fois accessible et ambitieuse) – outre son rôle de protection solaire et visuelle, permet de donner une unicité à l’ensemble, qui a pu ainsi respecter l’alignement de la rue tel que demandé dans le programme et pourtant d’éviter l’effet masse et linéaire de ce type de bâtiment tout en maintenant la transparence. «L’idée consiste à créer un rythme en façade pour fragmenter la vision longitudinale,» assure BFT.

Sur la façade coté hôtel, le traitement a consisté à prolonger la matière de la toiture, en habillage de zinc gris foncé, rappelant ainsi les tonalités de l’hôtel. Cette paroi se prolonge en toiture en laissant percevoir les ouïes vitrées.

Toutes les enveloppes ont donc été traitées avec une infinie précision ; l’ensemble des lames de bois ayant par exemple été modélisées tandis que les architectes et le serrurier mettaient au point un système d’attache invisible et efficace, ainsi d’ailleurs que pour la façade vitrée (vitrage bord à bord clair isolant). La toiture en zinc, quant à elle, est un «chef d’œuvre du couvreur» puisqu’elle ne compte pas deux pièces identiques.

L’affection de Philippe Fichet pour ce gymnase ne se dément pas. Il y revient d’ailleurs souvent notamment pour surveiller la gestion technique du bâtiment. En effet, si ce gymnase se distingue par sa démarche environnementale dans le choix des matériaux, le travail sur l’éclairage naturel, le traitement acoustique et les caractéristiques de protection solaire et d’isolation mises en œuvre, il se distingue également par son rafraîchissement naturel réalisé par l’écran bois, son «free cooling» constitué de trois gros ventilateurs pour rafraîchir la nuit en été, et par un chauffage à l’eau chaude qui ne requiert qu’une chaudière d’une puissance inférieur à 70 kw, «que l’on peut mettre n’importe où».

Sauf que si les maîtres d’ouvrage se sont lancés avec enthousiasme dans une gestion technique des bâtiments assistée par ordinateur, c’est le cas ici dans une petite pièce aménagée à cet effet, Philippe Fichet note que «les choses merveilleuses nécessitent un personnel avec de vraies compétences». C’est le suivi de ces réglages – il est d’ailleurs irrité d’entendre la ventilation en marche alors que le gymnase est vide – qui le passionne «autant que le béton». «La qualité environnementale, un peu comme le contraire d’une recette,» dit-il amusé.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 11 mars 2009