Chacun se souvient peut-être de la polémique qui a éclaté en août 2016 quand des membres de l’extrême-droite religieuse et réactionnaire se sont opposés à Paris à la démolition de l’église Sainte-Rita à Paris. Leur expulsion mouvementée n’avait d’autre but que de provoquer le gouvernement, ce que confirmait Monseigneur Dominique Philippe (Eglise catholique gallicane, non affiliée à Rome, ndlr), qui officiait à Sainte-Rita jusqu’à cette date.

Cité par Ouest-France le 3 août 2016, ce dernier indiquait en effet : «ils savaient qu’ils allaient être expulsés, ils ont tout prévu pour faire parler d’eux, une messe à 6 heures du matin, ce n’est quand même pas ordinaire, ils ont même réussi à faire venir une cinquantaine de fidèles». Bref, une nouvelle polémique politico-religieuse dont la France a désormais le secret.

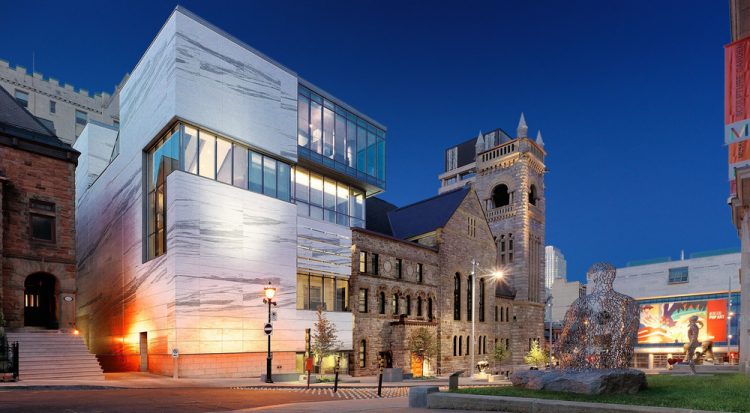

Pour s’en convaincre, retour sur la construction et livraison en 2011 du pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), remarquable reconversion d’une église patrimoniale signée par les architectes de Provencher Roy + Associés. A une époque où la conservation du patrimoine religieux représente un défi dans le monde entier, cette intervention architecturale est un modèle du genre. Lequel est salué par le jury du Prix d’excellence 2011 de l’Institut de développement urbain du Québec pour «sa réflexion architecturale poussée à l’égard de ce projet, son intégration urbaine exceptionnelle et son design conjuguant le passé et le futur». L’opération est également lauréate en 2012 du prix d’intégration architecturale par Opération Patrimoine architectural de Montréal. Et personne pour hurler au scandale ?

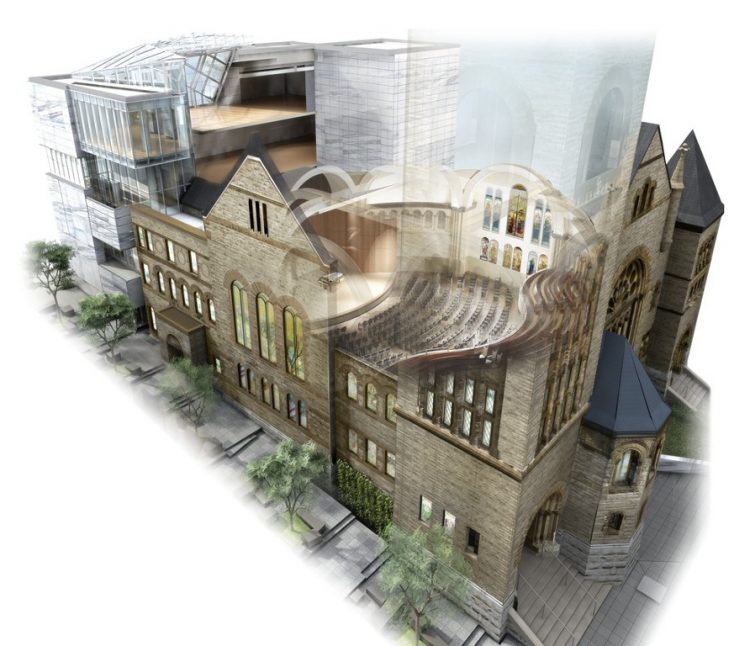

Pourtant l’ancienne église Erskine and American a été transformée en salle de concert de 444 places tandis que l’annexe, à l’arrière, a été intégralement reconstruite pour faire place au nouveau pavillon d’art du MBAM, de facture contemporaine. «La complexité du projet était de réaliser un bâtiment capable de mettre en scène les collections d’art québécois et canadien, tout en établissant un triple dialogue, avec l’église, avec les autres pavillons du musée et avec la ville», explique Claude Provencher, associé fondateur de Provencher Roy + Associés Architectes.

La restauration de l’église Erskine and American

Construite à la fin du XIXe siècle en empruntant le caractère massif du style néo-roman de la Trinity Church de Boston, l’église Erskine and American revêt une importance patrimoniale importante, non seulement pour son architecture mais aussi pour son histoire et sa contribution au paysage urbain de Montréal. Témoin de la montée en puissance de l’élite montréalaise protestante d’origine écossaise et d’une époque où le quartier du «Golden Square Mile» concentrait 70% de la richesse canadienne, cet édifice, fait de pierres pierre calcaire et d’insertions de grès de Miramichi, offre une façade texturée originale et un dôme de style byzantin témoignant de la richesse architecturale montréalaise. En outre, les 20 vitraux Tiffany qui habillent les façades latérales constituent la collection la plus importante du genre au Canada.

Les architectes de Provencher Roy + Associés, respectant les recommandations de Jean-Claude Marsan (membre de la commission des lieux et monuments historiques du Canada et directeur du groupe de recherche en conservation de l’environnement bâti de l’École d’Architecture de l’Université de Montréal), ont réalisé une restauration minutieuse de l’enveloppe de l’église.

Certaines parties trop endommagées ont même été entièrement re-sculptées. Les 146 vitraux (dont les 20 Tiffany) ont été démontés, restaurés et replacés derrière des panneaux de verre assurant l’étanchéité de l’édifice. A l’intérieur, le plafond de plâtre et les moulures ont été entièrement restaurés, ainsi que les ouvrages de menuiseries agrémentant la nef.

Dialogues architecturaux

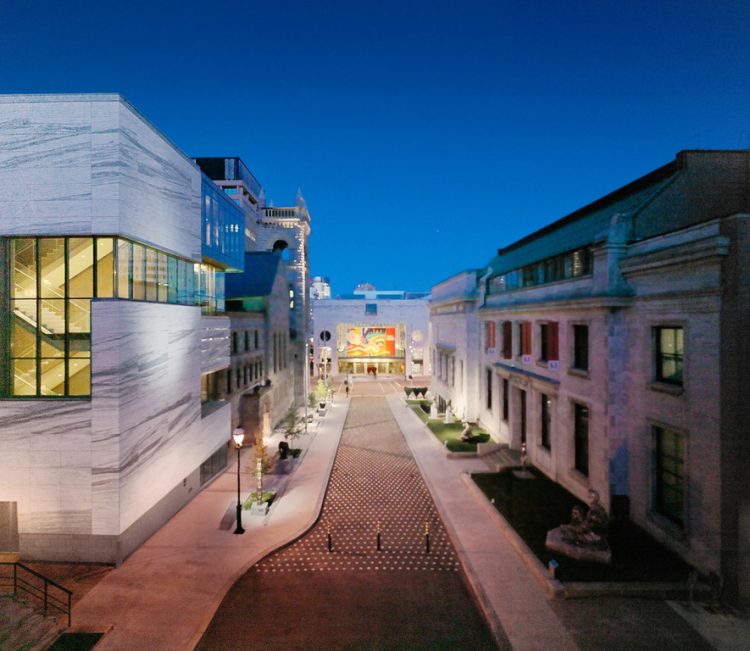

Grâce à sa sobriété et sa perméabilité, le nouveau pavillon d’art établit un dialogue naturel avec la ville. Quel que soit le niveau auquel on se place, des ouvertures vitrées permettent de voir la ville et, notamment en contrebas, le Jardins des sculptures du Musée, cette bande d’exposition d’œuvres d’art public qui longe le Musée. En outre, la verrière du sommet de l’édifice offre un lien visuel fort avec le Mont Royal, élément emblématique de l’identité de Montréal.

Un autre dialogue est celui qui s’établit avec l’église. Le nouveau pavillon ne fait pas que partager son entrée et ses espaces d’accueil avec l’ancien édifice religieux. Il en évoque aussi l’esprit, autant dans son élévation, prolongée par une ouverture vers le ciel, que par la présence d’alcôves subtilement dessinées autour des espaces d’exposition.

Pour parachever l’intégration du pavillon dans son environnement, les architectes ont choisi de relier celui-ci aux autres pavillons du Musée, autant physiquement que métaphoriquement parlant.

D’abord, l’entrée en sous-sol est connectée au réseau sous terrain du MBAM, grâce à un corridor qui passe sous la rue Sherbrooke et qui rejoint le pavillon Jean-Noël Desmarais. Ce passage souterrain de 45 mètres de long devient même un espace d’introduction au nouveau pavillon, en accueillant les œuvres monumentales d’artistes québécois, comme le Canot à glace de Riopelle. Outre ce lien physique, le pavillon Bourgie s’intègre symboliquement dans le reste du complexe muséal par une réinterprétation du marbre blanc utilisé pour les façades des pavillons Michal et Renata Hornstein de 1912 et Jean-Noël Desmarais de 1991.

Les architectes ont enveloppé le nouveau pavillon d’un mur de marbre venant de la même carrière du Vermont que celui de ses deux prédécesseurs, en reproduisant l’image du matériau dans son état d’origine, avec le dessin de ses veines courant le long de la façade. «Nous voulions donner le sentiment que les espaces d’exposition avaient été sculptés dans un gigantesque bloc de marbre de quatre étages de haut», raconte Matthieu Geoffrion, chargé du projet du pavillon Bourgie.

L’architecture au service des arts

«Un musée réussi est un espace qui invite à une expérience sensorielle capable de transporter le visiteur dans un univers inédit», précise Claude Provencher. Les architectes ont donc opté pour un crescendo d’expériences, allant du sous-sol au 4eme étage du nouveau pavillon. Pour entamer cette ascension expérientielle, les concepteurs ont fait creuser sous le plancher de l’église pour y aménager une entrée du pavillon et les espaces de service (billetterie, foyer, toilettes…).

Derrière, ce sont cinq niveaux qui proposent une scénographie chronologique, allant de la période du Refus global et de son héritage à l’art inuit, en passant par l’époque coloniale et celle des salons du XIXe siècle. Au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps et que l’on s’élève physiquement, l’intensité de la lumière naturelle se fait plus présente, pour finir en apothéose, avec la verrière panoramique du dernier étage.

Lien entre le clair-obscur du sous-sol et l’illumination du haut de l’édifice, l’escalier central permet ce crescendo de lumière (malgré l’éclairage modéré qui est imposé dans la majorité des salles d’exposition pour la conservation des œuvres), en s’autorisant des percées visuelles de plus en plus importantes sur l’extérieur. Au 3ème niveau, une baie vitrée donne sur une terrasse extérieure où est installée la nouvelle œuvre de Dominique Blain. Outre la place qu’elle laisse à la lumière, la verrière du dernier niveau a une valeur figurative. Sa forme évoquant une construction de glace à l’instar d’un igloo, elle établit un lien symbolique avec les œuvres inuit qui sont exposées en dessous.

Cet agrandissement fut d’emblée plébiscité par le public, le nombre de visiteurs du «Musée réinventé» voyant sa fréquentation augmenter de 36% dès la première année. Certes il y a sans doute une différence entre la reconversion et la destruction d’une église mais dès lors qu’elle a perdu toute fonction spirituelle, la différence n’est pas si grande.

«Il est temps de mettre fin à la destruction de nos églises», insistait le très progressiste député Yves Jégo au lendemain de l’expulsion des illuminés de Sainte-Rita. Peut-être est-il temps de lui donner raison même si une reconversion telle celle de l’église Erskine and American n’est sans doute pas ce qu’il avait à l’esprit.