Augustin Rosenstiehl, fondateur de l’agence SOA, a construit patiemment une recherche sur l’urbanisme agricole, notamment avec la création du LUA (Laboratoire d’Urbanisme Agricole). Il revient sur ce parcours lent qui l’a mené de la serre sur le toit, finalement anecdotique, à la proposition d’un urbanisme agricole.

Chroniques d’architecture – Comment avez-vous commencé à vous intéresser à cette problématique de l’urbanisme agricole ?

Augustin Rosenstiehl – J’ai d’abord mené des recherches sur le rapport entre l’agricole et l’architecture, pour ensuite me consacrer à celui entre l’agricole et l’urbain. Un processus qui s’est développé de façon très libre. Tout a commencé en 2005 à l’occasion d’un concours CIMBETON qui interrogeait la programmation dans la grande hauteur. SOA avait formulé une réponse un peu particulière en imaginant une production agricole hors-sol dans cette grande hauteur. Plutôt que d’occuper le sol en l’imperméabilisant, on le libère et on le verticalise. Le hors-sol a apporté des idées assez étonnantes d’un point de vue architectural puisque la tour, plutôt que de se contenter de regarder le paysage alentour développait un paysage intérieur.

Ce projet manifeste a été conçu en dehors de toute réalité. Nous ne savions pas (avec Pierre Sartoux, architecte fondateur de SOA. nde) s’il s’agissait d’une utopie ou une dystopie. Il y avait quelque chose de fascinant, d’un peu contre-nature, et en même temps, il y avait là une forme de résolution d’un problème de sol et de transport des produits frais cultivés hors-sol.

L’autre expérience qui m’a amené à faire de la recherche, ce sont les études d’ethnologie que j’ai menées avant de faire de l’architecture. Dans ce cadre, j’avais effectué des recherches sur la prison. Un sujet qui présente des similitudes avec le problème agricole. Ce sont de vieux problèmes, très présents dans les fondements de notre société et pourtant un peu au congélateur.

A l’issue d’une première série de recherches menée à l’agence, nous disposions d’études de cas avec des scénarios certes prospectifs mais basés sur une reconnaissance du terrain de cette agriculture, plutôt lambda, industrielle, celle qui remplit les supermarchés. Je suis allé visiter de très nombreuses installations pour comprendre comment fonctionnaient les productions hors-sol et la production qui alimente le frais dans la ville, en laissant de côté céréales et grandes cultures.

J’ai aussi consulté et pris connaissance de ce que la science faisait de plus abouti en matière de verticalisation de la production dans la ville. Nous avons produit des dizaines de scénarii, avec des maquettes compréhensibles par tout un chacun. On voyait des choses très inquiétantes, comme des serres sur les toits des supermarchés où le travail de l’agriculteur devient le travail d’un technicien de surface. EuropaCity est basé sur ce modèle. EuropaCity ce n’est pas de l’agriculture, c’est l’image d’Epinal du paysage agricole qui vient sur le toit d’un centre commercial, c’est d’un cynisme total.

A cette époque-là, on était encore dans l’architecture mêlée à l’agriculture. Venant de l’ethnologie, les rapports entre nature et culture étaient remis en cause et une fusion s’opérait dans l’architecture. Et c’était à l’inverse de ce que j’avais appris, cela me dérangeait et me fascinait : l’idée qu’il y ait une fusion entre ces deux choses qui, dans les fondamentaux de l’ethnologie et de l’anthropologie, s’opposent. Notre production a eu un succès assez retentissant mais non sans ambiguïtés. La ferme verticale devenait le futur alors que ce n’était pas notre idée.

Nos projets s’intéressaient au sol et à la réhabilitation urbaine. L’un d’eux qui contenait un peu les germes de ce que l’on voit aujourd’hui, avec des petites fermes, des petites constructions en bois avec des cultures en bac de terre, permettait à la fois de requalifier les sols des grands ensembles et, en même temps grâce aux constructions neuves, de refaire des alignements, de refaire des rues, de refaire de l’espace public. C’était ça le fond de notre pensée.

La mairie de Romainville nous a demandé d’imaginer des productions sur les toits d’une des cités de la commune. Nous avons fait des études très pointues et c’est à ce moment-là que j’ai monté le LUA, un laboratoire de recherche pluridisciplinaire avec Le Sommer environnement et Les fermes de Gally. Trois sociétés, trois horizons différents. Pour Romainville, toutes nos études démontraient que l’impact carbone des serres sur les toits était équivalent à celui des productions et du transport des tomates et des fraises importées du Maroc. On lui laissait le choix de savoir si c’était une bonne ou une mauvaise nouvelle. En effet, si l’impact environnemental n’était pas très vertueux, par rapport à une réalité très dure du marché de la grande distribution, c’était déjà une forme d’évolution et une façon de réembarquer les immeubles des grandes barres dans une nouvelle histoire. Finalement, c’est la question pratique de l’espace de travail qui a posé le plus gros problème. Quel être humain peut s’épanouir dans cet environnement vertical ? Il y a donc des impasses.

Quant au coût, la verticalité coûte cher mais on doit désormais l’évaluer en comparaison à celui des sols.

Plus tard, nous avons connu la série des concours Réinventer. Le LUA a bien été consulté mais aucune de nos préconisations n’a été retenue alors qu’à lire les énoncés une réflexion sur ce sujet était attendue. Mais l’urbanisme agricole, encore naissant, était probablement trop «engagé» pour les jurys.

L’exposition du Pavillon de l’Arsenal (du 2 octobre 2018 au 27 janvier 2019. nde) vous a permis de définir ce qu’est l’urbanisme agricole ?

Au début, j’ai refusé l’exposition du Pavillon de l’Arsenal car je sentais une attente très focalisée sur Paris. Puis nous avons reconsidéré la proposition et nous sommes convenus d’étendre le sujet à l’Ile-de-France, ce qui est devenu pour nous une manière de produire une recherche urbaine et environnementale située.

Capital agricole est un sujet doublement important : parce qu’il s’agit de notre histoire, les Français se sentent encore dépositaires de cette identité agricole, et parce qu’il y a une situation environnementale qui nous mobilise autour de nos territoires. Au Pavillon de l’Arsenal, j’ai regroupé quelques acteurs pour faire cette recherche. Après deux ans de travail, l’exposition propose une contribution de taille : le dessin numérique exhaustif de l’Ile-de-France en 1900, un territoire, dessiné chemin par chemin, maison par maison, mis en résonance avec le matériel actuel de l’IAU.

Cela a permis de remettre la question du sol au cœur des réflexions sur l’aménagement, et de nous réveiller face aux poncifs de l’urbanisme moderne qui façonnent et déterminent notre vision, et qui est à la base de notre compréhension de l’urbain et de la nature. L’idée est de recommencer la modernité, en comprenant où nous en étions au dernier aiguillage pour partir sur un autre chemin, vers une autre modernité plus en phase avec le vivant.

L’urbanisme moderne a surtout procédé à une simplification du territoire, première responsable de la chute du vivant devant la question de la chimie. En effet depuis 1900, les espaces verts ont doublé mais en majorité, c’est de la cochonnerie. C’est une vision de la nature, assez colonialiste, conçue pour soulager notre condition urbaine donc exotique ou en tout cas composée d’éléments rapportés qui sont étrangers à la flore locale et donc inhabitables par sa faune. Les espaces verts ne sont pas du domaine sauvage et sont à 95% étrangers à notre biodiversité. Le fait de «nettoyer» la ville et la campagne était un peu une obsession au lendemain de la guerre.

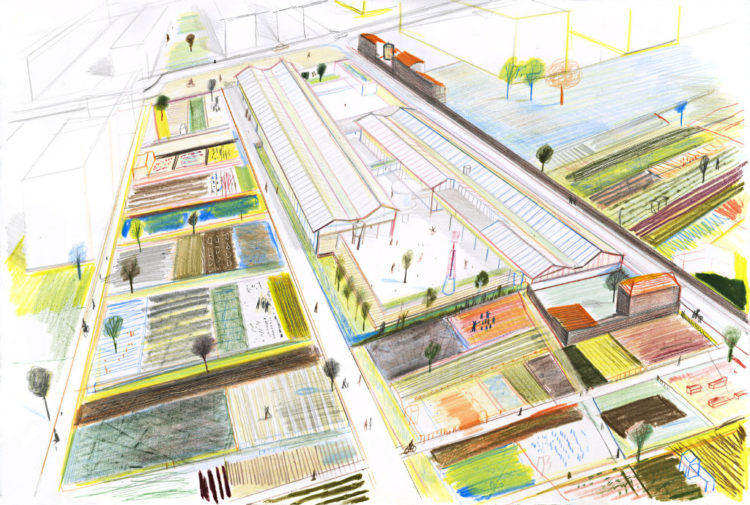

Nous avons montré l’incroyable production des spécialistes de banlieue, finalement peu issus du milieu paysan mais plutôt des milieux ouvriers, qui ont produit un urbanisme agricole tout autour de Paris. Dans chaque commune, une culture ou des cultures spécifiques produisait un paysage spécifique, caractérisant le lieu, le contextualisant. Dans l’agriculture, il y a du dessin et du dessin d’espaces publics, c’est comme l’architecture, c’est la même chose. Et il est désastreux dans les deux cas de s’obstiner à produire partout les mêmes choses. Alors qu’il y a des clés dans cet urbanisme agricole de la banlieue parisienne de 1900 pour une production ou réhabilitation urbaine contemporaine, complexe et imbriquée, et des enseignements à tirer à la fois d’un point de vue de l’urbanisme, de la biodiversité et de l’alimentation.

Ce qui amène à la proposition de l’urbanisme agricole autour de trois fondements :

– réhabiliter l’urbain avec l’agricole notamment à partir de l’économie des espaces verts ;

– redécouvrir des espaces ruraux métropolitains, ce que l’on appelle l’arrière-pays ;

– imaginer, dans une forme d’équilibre et de cohérence de la métropole, des fermes de typologies très variées, capables de s’adapter à tous les contextes spécifiques que l’urbanisme moderne nous a légués. Sur ce territoire, hyperfragilisé d’un point de vue environnemental, il faut une reconnaissance de ce qui est et une stratégie.

Nous avons simplement posé les bases et on a commencé l’histoire.

Comment cela se traduit-il dans le projet ?

Actuellement, SOA travaille sur deux projets, l’un à Montpellier et l’autre à Nice où nombre d’hectares de terres agricoles sont depuis des dizaines d’années destinés à être urbanisés. Les chambres d’agriculture sont revenues in extremis sur les décisions votées. Certes nous allons construire sur les champs, ce que nous ne souhaitons pas faire, alors autant essayer de le faire le mieux possible avec les acteurs du secteur agricole. Nous tentons donc de produire un cadre parfaitement maîtrisé d’urbanisme qui en l’occurrence permet de poursuivre une activité agricole, offrant au lieu un dessin et un destin communs à l’architecture, l’agriculture et l’espace public.

C’est à partir de cette évidence que l’atelier d’architecture autogérée (AAA) a montré que l’on pouvait réhabiliter des grands ensembles d’une manière absolument spectaculaire, avec des lieux où chaque centimètre compte et une ferme culturelle dans tous les sens du terme. Les architectes ont encore sur le terrain cette force de démonstrateur.

Ne s’agit-il pas de rien moins qu’un changement du système de valeur ?

La première chose est de connaître la valeur agronomique des terres en zone urbaine. Nous proposons des clés de valorisation du foncier urbain basée sur l’estimation agronomique et biologique des sols.

Si l’on pouvait renseigner sur la valeur agronomique réelle des sols avant tout permis de construire, il y aurait une possibilité de s’opposer aux projets qui mobilisent les sols de façon absurde. Cette évaluation est compliquée mais de nombreuses tentatives ont été expérimentées, notamment lorsque l’on a remembré la France.

Les spécialistes, qui nourrissaient si bien Paris au XIXe siècle, ont travaillé sur des terres qui étaient médiocres d’un point de vue agronomique. Ils l’ont nourrie, abondée avec les boues et les immondices de la ville. Quand, soumis à la pression foncière, ils devaient déménager, ils embarquaient avec eux quelque 10 000 mètres cubes de terre à dos de charrette … La terre était l’outil premier, il était hors de question qu’ils la renourrissent, qu’ils refabriquent la terre. En 1900, c’était de l’or, et aujourd’hui, en pleine crise environnementale, on ne veut même pas savoir ce qu’il y a sous nos pieds.

Propos recueillis par Julie Roland