Les nuages fascinent, y compris les architectes qui s’essayent à en capter l’essence : Jorn Utzon, mais aujourd’hui Jean Nouvel, Maximiliano Fuksas, Franck Ghery, Coop Himmelblau, Herzog et Demeuron, Johan Otto von Spreckelsen et bien d’autres se heurtent à la pesanteur. La technique est de peu de secours, elle est contre-productive.

Le vrai sujet est la place qu’il importe de donner à la nature dans l’architecture contemporaine. Comment en faire un support de création poétique ? Pablo Neruda cherchait une maison à Valparaíso, une maison «qui sembla flotter dans les airs, mais qui fut bien ancrée dans le sol».

L’architecture, c’est bien normal, suit les modes, les grands courants de pensées, elle devient parfois «une mode». Les catégories se suivent, les fonctionnalistes, les métabolistes, l’architecture organique, les brutalistes, les postmodernes, les high-tech, les écologistes, et après ? A chacun son courant, l’individualisme fait rage en parallèle du conformisme de bon aloi. Comment dans ces conditions imaginer que l’utilité publique de l’architecture puisse être revendiquée ?

Un courant traverse l’architecture, il répond à une attente non exprimée, c’est une chance, celle de renouer avec un large public, lui qui veut que l’architecture rende compte de ses préoccupations, lui qui veut que la beauté soit saisie dans sa diversité et ne soit pas confisquée, lui qui veut que la vie soit présente et que le rapport à la nature soit une invitation à faire de la différence une valeur démocratique

Curieusement, alors qu’au XIXe siècle les machines avaient quelque chose d’inquiétant, le début du XXe siècle aura été celui d’une grande rupture, l’architecture a espéré trouver sa vérité dans l’expression de la seule technique. Plus les barres étaient longues et plus elles suscitaient d’intérêt, aujourd’hui c’est la hauteur qui s’est substituée à la longueur, sans plus de contenu architectural, sans plus de sens.

Le développement durable, devenu de l’écologisme, s’est substitué au discours strictement fonctionnaliste. Un nouveau discours technique, qui répond à une partie de l’attente et qui occupe la quasi-totalité de l’espace : économie circulaire, matériaux biosourcés… viennent se rajouter au coût de construction, aux charges d’entretien, aux économies d’énergie, à la sécurité, aux outils numériques. La prétendue attention à la nature devient un hyper fonctionnalisme, une hyper technicité.

Quelle place pour parler d’architecture, sans passer pour un poète ou un doux rêveur ? Il faut montrer, démontrer que l’émotion, l’invention, ne tombent pas du ciel mais résultent d’une écoute, d’une démarche, d’une culture. Il faudrait tordre le coup à la «créativité» qui nie l’importance de la culture et revendique la part de poésie dans une architecture attentive à l’usage. La construction, quelle que soit la technique utilisée, ne porte aucune vérité intrinsèque, les formes possibles restent nombreuses et l’idéologie oriente les choix. La réalité résulte toujours d’un projet, d’une volonté d’expression.

Pourtant l’attente de «nature» est réelle, d’où l’hypothèse qui consiste à exprimer la perception de la nature à travers des formes architecturales. Nombreux sont les architectes qui s’y emploient, parfois avec succès, souvent de façon désespérée malgré les moyens mis en œuvre. De quelle nature parlons-nous ? De celle qui fait encore rêver, celle qui se déploie tous les jours, celle qui cache ses secrets dans ses plis et replis, celle qui par sa fluidité devient exemplaire.

Le paradoxe de l’architecture contemporaine est qu’elle se veut raisonnable, propre, minimaliste, fonctionnelle mais austère et qu’elle est généralement formelle sans rapport avec la culture, l’histoire, les matériaux locaux ou «la course du soleil». Je veux rendre compte de la diversité du monde et pas seulement de la biodiversité. L’émotion est rarement au rendez-vous, quant au sens il est inexistant. Entre le ciel et l’océan, il y a l’horizon.

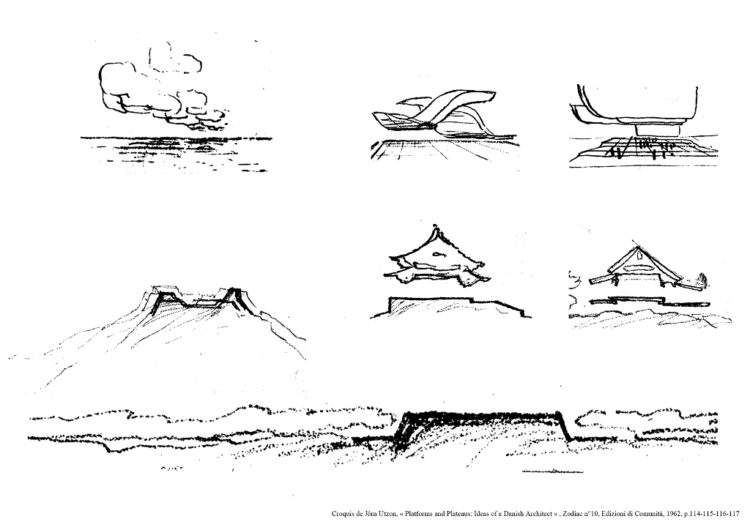

Ronchamp émergeait déjà comme une voile sortant de la canopée, et pour l’opéra de Sydney, Jorn Utzon a ouvert l’horizon avec son projet, ses dessins éloquents : des amas de nuages roulant à l’horizon, stoppant leur course sur les plateformes des temples du Yucatan. Les nuages finissent par se cristalliser, se concrétiser. Ils deviennent les coques blanches, emblème d’un pays. On y verra des voiles, des tortues ou d’autres formes. Cette métaphore du nuage va être reprise maintes fois, avec plus ou moins de bonheur, à Berlin, Rome, Hambourg, Lyon, et pour finir à la fondation Louis Vuitton à Paris. L’Arche de la Défense a aussi son nuage. Le nuage devient parfois un cocon et se transforme en «nid d’oiseau» (stade olympique) pour les pékinois.

On pouvait penser que l’architecture apporterait une dimension compensatoire à l’inquiétude apportée par la technologie. Mais à force de se réfugier dans une esthétique technique, elle se perd, elle oublie l’essentiel de ce qui fait sa légitimité, son utilité publique. Pour renouer avec sa vocation, l’architecture doit devenir métaphorique, se dégager de ses oripeaux techniques et renouer avec une langue perdue ; c’est une autre architecture qui est possible, poétique, métaphorique, surprenante parce qu’elle ne confond pas l’intérieur et l’extérieur «des nuages».

L’arrivée de Beaubourg à Paris, celle des Lloyds à Londres ou la banque HSBC à Hong Kong, a cédé la place à un autre imaginaire. Sur la maquette de la Banque de Chine à Hong Kong, I.M. Pei avait écrit «j’ai choisi pour mon projet la métaphore du bambou parce que c’est le végétal qui a la croissance la plus rapide». A côté de la banque, N. Foster avait choisi la plateforme offshore parce que la plus résistante aux catastrophes naturelles. La métaphore était riche, elle était technique et océanique.

L’architecture contemporaine se déploie souvent pour dire ce que les architectes n’osent pas dire, une proximité avec la nature difficile à assumer tant le poids de l’idéologie est fort. A. Aalto, F. Ll. Wright et H. Scharoun ont ouvert la voie à une nature poétique de l’architecture renouant avec la «grande» architecture, bien plus que la végétalisation actuelle qui veut répondre à une attente diffuse.

L’architecture d’aujourd’hui se veut toujours plus haute dans les nuages.

Jacob, dans son rêve, voyait «une échelle entre ciel et terre, et le quatrième ange qui continuait à monter toujours plus haut dans les nuages». L’architecture n’a pas cessé de chercher sa voie dans la tour de Babel. Désorientée, elle est la proie de tous les fantasmes, ceux de la transparence, ceux de la légèreté, ceux de la technologie et aujourd’hui de la mutabilité. Alors où est passé le rêve d’une dimension sociale de l’architecture, son rôle dans la société ? Où est passée l’émotion qu’elle suscite ? La grandeur n’est pas dans la démesure mais dans la justesse, dans la surprise. En ce qui concerne les tours, loin de la démesure, nous devrions assister à un concours de beauté, d’émotion, une dimension métaphorique, l’autre face de l’architecture.

Le gratte-ciel démange l’architecte, c’est un exploit technique et métaphorique par nature, rasca-cielo ou sky-craper, il gratte, il interroge le paysage, il le fait dans une certaine tension. Le vrai projet est d’être dans un nuage, d’en faire un intérieur, comme dans «les ailes du désir» de W. Wenders. Y vivre, y rêver, y travailler, faire disparaître les limites, les murs, les cloisons, dans un espace défini. La place du nuage dans l’architecture contemporaine semble être une quête désespérée de légèreté.

Un océan de nuages, c’est la recherche de légèreté, de transparence qui conduit l’architecture. Il arrive que le ciel et l’océan se confondent, qu’une ligne disparaisse entre le ciel et la mer comme un étirement vertical et horizontal. La métaphore est ce qui va assurer l’unité d’un projet, l’harmonie des formes, des matériaux, elle va sous-tendre l’atmosphère «rêvée», réalisée. La nature nouvelle source d’inspiration pour l’architecture, ce n’est qu’une façon de renouer avec une longue histoire, de la prolonger, de lui donner un futur.

«Qu’ai-je besoin des nuages de Finlande alors que je vois au-dessus de ma tête un océan tumultueux» (Journal Petersbourgeois d’Isaac Babel). Parfois il faut se contenter de sa myopie.

Alain Sarfati

Retrouvez toutes les Chroniques d’Alain Sarfati