La Charte d’Athènes n’est pas morte. Rédigée en 1933, publiée sous la forme de grille en 1948, éditée aux éditions de Minuit en 1957, elle constitue une formidable invitation à réfléchir sur l’urbanisme. Première partie d’une réflexion en dix points.

Quel que soit le nom qu’on lui donne, un manifeste pour la ville d’aujourd’hui est indispensable. Vouloir en faire l’économie c’est se priver d’un débat sur des sujets fondamentaux. S’y atteler c’est mettre des noms sur les problèmes les plus graves qui affectent la ville contemporaine, admettre les contradictions qui la travaillent, faire l’inventaire de ce qui marche et ne marche pas, esquisser des solutions adaptées à la diversité des problèmes.

Le contexte a beau avoir changé en l’espace d’un siècle, la Charte d’Athènes constitue une base certes imparfaite mais sur laquelle il est possible de construire. Définition, fonctions, densification, étalement, circulation, environnement, patrimonialisation des centres… Sans prétendre en faire ici une liste exhaustive, voici dix problématiques qui pourraient constituer la base d’une réflexion collective.

1. Qu’est-ce qu’une ville ?

Poser la question de la définition de la ville n’a rien d’un exercice de style. C’est en se mettant d’accord sur ce qu’est une ville qu’il est possible de poser un cadre et d’éviter que les désaccords résultent moins de divergences de fond que d’incompréhensions.

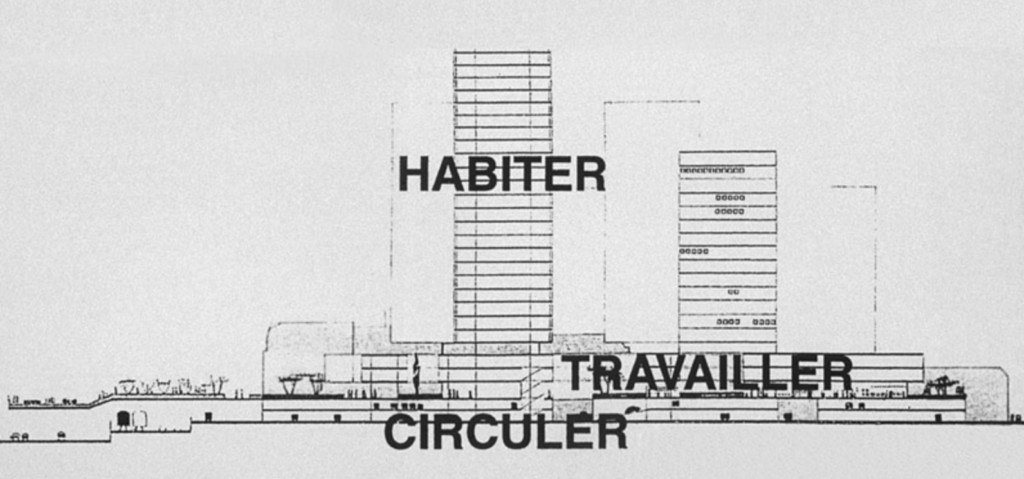

Selon la Charte, la ville remplit simultanément quatre fonctions : l’habitat, le travail, la distraction et la circulation. Inutile de revenir sur les oppositions qu’a suscité ce postulat de base dès le lendemain de la guerre pour convenir que cette définition, comme toute définition, est discutable et qu’il est bon d’en discuter, ne serait-ce que pour éviter de confondre la partie avec le tout – le quartier avec la commune, la commune avec l’agglomération – ou de ne pas sous-évaluer les effets de taille en plaquant des raisonnements qui valent pour des grandes villes ou des villes convoitées par le marché mais s’avèrent inopérants pour des villes moyennes, des petites villes, ou encore des villes en perte d’attractivité.

Evident ? Pas tant que ça. De la même façon que Détroit espérait sauver son centre d’affaires grâce à un métro aérien, combien de villes françaises de moins de 100 000 habitants espèrent rebondir en appliquant des solutions expérimentées avec succès à Paris ou Bilbao ? Beaucoup. En tout cas, beaucoup trop.

2. Qu’est-ce qu’une ville qui ne « fonctionne » pas ?

S’appuyant sur la définition qu’elle donne de la ville, la Charte considère que chacune des quatre fonctions dysfonctionne : l’habitat est trop dense dans les centres et trop étalé aux marges des villes, les lieux de travail constituent une source de nuisance pour l’habitat et nécessitent des déplacements de plus en plus longs, le besoin de distraction ne dispose d’aucun espace public approprié, la circulation est congestionnée.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quels types de dysfonctionnements peuvent-ils justifier de vouloir « réparer » la ville ? Aux problèmes identifiés par la Charte, il semble essentiel d’ajouter les questions de ségrégation sociale, de gentrification, de paupérisation ou encore de déclin démographique des centres. Finalement, sur quels critères pouvons-nous nous appuyer pour dire des villes nouvelles ou de tel ou tel nouveau quartier qu’ils sont des échecs ou des réussites ?

Sur un sujet aussi important, ne faut-il pas admettre la pluralité de points de vue ? Après tout, prendre en compte l’avis des habitants, celui des urbanistes, des sociologues ou encore des promoteurs immobiliers, c’est admettre que les notions d’échec ou de réussite ne peuvent être que relatives sans renoncer, pour autant, à un jugement global.

3. De quoi l’urbanisme est-il le nom ?

La Charte est une réflexion d’architectes sur la ville à un moment où l’idée d’améliorer la société en agissant sur l’environnement urbain est très présente dans les idéologies totalitaires mais aussi, par le biais de l’hygiénisme, dans les sociétés démocratiques.

L’acte fondateur des CIAM, la Déclaration de La Sarraz, déclare ainsi vouloir replacer « l’architecture sur son plan véritable qui est le plan économique et sociologique ». Mais, dès l’année suivante, Le Corbusier invite ses troupes à resserrer le cadre. Pour lui, l’urbanisme s’appuie sur l’habitation et « l’habitation est un phénomène biologique ». « Ne nous occupons pas de politique et de sociologie ici. Ces deux phénomènes sont infiniment trop complexes ; il s’y joint encore l’économique ; et nous ne sommes pas qualifiés pour discuter, en congrès, de ces problèmes ardus ».

Que cette position ait eu pour principal objectif d’éviter l’émergence de clivages politiques au sein du mouvement semble évident. Mais où en sommes-nous aujourd’hui ? L’urbanisme contemporain est-il un outil ou une politique ? Incarne-t-il une vision idéale de la ville ou est-il au service de conceptions politiques qui peuvent être différentes, voire opposées ? Et si oui quels sont les modèles en présence ?

4. Densifier mais comment ?

Contrairement à une idée reçue, la Charte ne milite pas en faveur de la densité. Concernant le tissu urbain hérité de l’histoire, elle dénonce au contraire une densité excessive. Sont particulièrement visés « l’étroitesse des rues » et « l’étranglement des cours (qui) crée une atmosphère aussi malsaine pour le corps que déprimante pour l’esprit ». Et lorsque la Charte appelle à la densité, c’est en réaction à l’étalement sans fin de la banlieue.

Autrement dit, la Charte promeut une plus grande densité en choisissant l’habitat collectif contre l’habitat individuel et une moindre densité en diminuant l’emprise au sol du bâti. Avec un double objectif : développer un habitat conforme aux exigences sanitaires de l’époque et créer des espaces publics, en l’occurrence des espaces verts, jugés largement insuffisants.

Il est clair que le raisonnement ne consiste donc pas à promouvoir la densité coûte que coûte. D’autant qu’à l’inverse de ce qui se passera, la Charte n’imagine pas un instant donner naissance à des quartiers isolés du reste de la ville.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Le débat sur une densité, que l’on pourrait qualifier de raisonnable, qui serait tout du moins perçue comme acceptable, peut-il résumer à lui seul la réflexion en cours sur la densité ? Pour ne prendre que cet exemple, les tours d’habitation, notamment dans les centres historiques, ne devraient-elles pas être abordées de façon dépassionnée, dans le cadre d’un travail déconnecté des réalités locales, non pas pour en valider forcément le principe mais au moins pour se forger une opinion éclairée ? Et quelle place accorder à l’habitat individuel dans l’habitat de demain sans partir d’emblée du postulat qu’il s’agirait d’un non-choix ou d’un choix par défaut ?

5. Quelle place accorder à la nature en ville ?

C’est un fait rarement souligné mais la Charte fait de l’introduction de la nature en ville une de ses grandes priorités. Dans les années 30, cette expression écologique avant l’heure répond à la critique quasi unanime de la grande ville industrielle qui a cours depuis le début du XIXe siècle.

La Charte pousse cette réflexion à l’extrême en imaginant une ville envahie par la nature. Dans les faits, ce projet s’est révélé plus problématique que prévu dès lors que sa gestion relevait du domaine privé et que la paupérisation de la copropriété entraînait mécaniquement une dégradation de son entretien – un problème que l’on retrouve aussi bien dans les grands ensembles que dans les lotissements – mais la Charte a indéniablement contribué à faire de l’extension accordée aux espaces verts la contrepartie logique de l’urbanisation.

Aujourd’hui, l’injonction à la densification des espaces urbains, si elle vise à préserver les espaces naturels et agricoles, a aussi pour effet de limiter la création voire le maintien d’espaces verts à l’intérieur de la ville. Comment continuer d’avancer dans ce domaine lorsque la ville est déjà formée, la demande de logements élevée et la création d’espaces verts de plus en plus coûteuse en raison du prix du foncier ?

La « végétalisation » et la création de « forêts urbaines » relèvent-elles d’un marketing urbain destiné à donner plus d’ampleur que n’en ont réellement des opérations marginales ou témoignent-elles d’une réflexion plus profonde qui cherche encore sa voie ? La multi fonctionnalité peut-elle constituer une nouvelle façon d’envisager l’utilisation publique de l’espace vert ?

Franck Gintrand

Retrouvez toutes les Chroniques de Franck Gintrand https://chroniques-architecture.com/chroniques/chroniques-de-franck-gintrand/

Relire la charte d’Athènes, une série en quatre épisodes

Franck Gintrand et Chroniques d’architecture relisent la Charte d’Athènes, aujourd’hui vilipendée. De la même façon que le refoulement n’équivaut jamais à l’oubli, l’absence d’étude critique des vingt-cinq propositions de la Charte d’Athènes continue de hanter notre conception de l’urbanisme. Pour mieux comprendre, au-delà des polémiques d’alors et d’aujourd’hui.

– Et si on relisait vraiment la Charte d’Athènes ? (1/4)

– De la charte d’Athènes : concept de fonction urbaine et zonage (2/4)

– Une nouvelle Charte d’Athènes pour penser l’urbanisme (3/4)

– Une nouvelle Charte d’Athènes pour la ville européenne (4/4)