La ville est-elle un être vivant ? Quand elle dort, rêve-t-elle ? Quand elle est éveillée, pense-t-elle ? La ville est-elle intelligente ? Est-ce véritablement une entité consciente ? Chronique d’Outre-Manche.

Dans les années 1920, quelqu’un a écrit que New York était « la ville qui ne dort jamais ». Désormais, l’expression s’applique aux villes ouvertes 24 heures sur 24, de Tokyo et Séoul à Paris et Londres. L’expression ouvre la voie à des questions extraordinaires.

Des mots comme vie, intelligence et conscience sont loin d’être clairs, surtout pour les scientifiques. Un virus isolé est-il vivant bien qu’il soit aussi inerte qu’un caillou ? Peut-on attribuer de l’intelligence à des structures non biologiques ? Qu’est-ce que la conscience au juste ? Ces questions sont devenues urgentes dans le contexte de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) mais les philosophes réfléchissent à la pensée depuis les anciens Grecs. De nos jours, les neurosciences proposent des approches concurrentes pour décrire la conscience, dont certaines peuvent avoir des analogies en urbanisme.

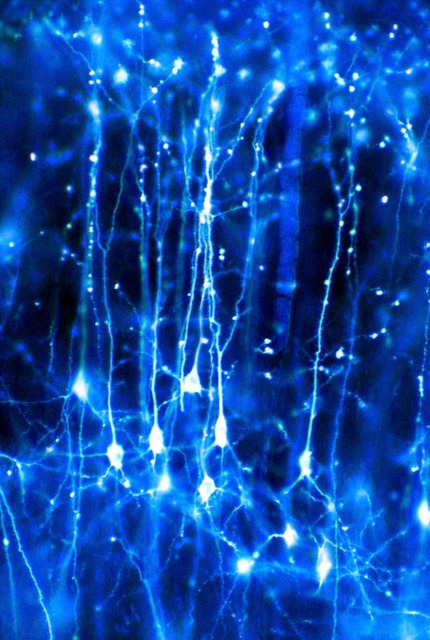

Les villes vues depuis l’espace ressemblent à d’immenses excroissances organiques, voire à des neurones reliés par des synapses en forme d’autoroutes. Leur échelle ne les exclut pas nécessairement en tant qu’entités vivantes. Dans l’Oregon, un champignon solitaire a poussé jusqu’à couvrir près de dix kilomètres carrés. Un seul spécimen d’algues en Australie occidentale a atteint deux fois cette superficie.

Peut-être y a-t-il des êtres vivants encore plus grands. Dans les années 1970, James Lovelock a proposé que la vie coopère pour faire de la Terre un système autorégulateur holistique, qu’il a appelé Gaia. Certains voient Gaïa elle-même comme un organisme vivant – celui que nous sommes en train de bouziller. Gaïa/Terre est minuscule à l’échelle cosmique mais, selon une approche contemporaine de la conscience appelée Théorie Intégrée de l’Information (IIT), des mathématiciens suggèrent même que l’Univers entier pourrait être une entité consciente !

Conscience et vie ne vont pas forcément de pair, et il faut d’abord se demander si la ville est une entité vivante. L’astrobiologiste Sara Imari Walker travaille sur la théorie de l’assemblage qui redéfinit la vie en termes de sa capacité à créer de la complexité dans les structures et rejette l’idée standard selon laquelle la vie doit être faite de molécules organiques. Nous savons que les systèmes informatiques sont inorganiques, tout comme la ville physique et ses banques de mémoire de langage, bibliothèques, centres de données, etc.

Il est depuis longtemps question du « village global » mais deux autres astrobiologistes, Mike Wong et Stuart Bartlett, décrivent notre civilisation comme résidant dans une seule ville planétaire car peu importe où nous sommes pour échanger des données. Ils se sont demandé pourquoi nous n’avions pas entendu parler de civilisations extraterrestres et ont conclu que si les extraterrestres se développaient en suivant le chemin de notre humanité, ils seraient anéantis et brûleraient dans un « épuisement asymptotique » parce que l’explosion exponentielle des données numériques n’est pas durable. Ils évoquent « l’homéostasie », quand la civilisation se réveille et ‘re-engineers’ un équilibre avec la nature.

Des conclusions parallèles ont été tirées dans un document de recherche de 2007 intitulé « Croissance, innovation, mise à l’échelle et rythme de vie dans les villes » dirigé par le physicien et urbaniste de Chicago Luis Bettencourt – bien qu’il ait utilisé le mot stagnation au lieu d’homéostasie.

Ces études nouvelles et plus anciennes utilisent pareillement des métaphores biologiques pour la ville. Wong et Bartlett voient la vie comme des boucles de rétroaction entre l’information et l’énergie, qui subissent des transitions évolutives vers des états plus complexes, comme le font les civilisations et les villes. Bettencourt se demande si le ralentissement du rythme de vie des grands êtres s’applique aux villes. Son équipe a constaté que ce n’est en fait pas le cas – le rythme du cœur d’un éléphant est plus lent et sa vie plus courte que ceux d’une souris ; en revanche, plus une ville est grande, plus les gens y marchent vite.

Mais cela nous rappelle seulement que les villes sont des machines métaboliques et que leurs citoyens font fait partie intégrante de leur description. Cela correspond à l’observation de bon sens selon laquelle Pripyat, en Ukraine, ou Pompéi sont des villes « mortes » parce que personne n’y vit. Ce sont les gens qui rendent les villes « vivantes ».

Si la ville elle-même est vivante, il est permis de se demander si elle est consciente. L’IA est une candidate évidente pour d’une manière ou d’une autre atteindre la conscience. En 2022, Google a licencié un ingénieur logiciel pour avoir affirmé que le chatbot LaMDA était déjà conscient. Si l’IA atteint l’intelligence générale (la large capacité de prise de conscience, de raisonnement et d’adaptation dont nous disposons), elle doit être consciente.

Appliquer l’IA à des niveaux super-intelligents (supérieurs au nôtre) à la gestion (ou au contrôle) holistique d’une ville, y compris ses citoyens, est quelque chose que j’ai exploré dès 2019 (voir La ville de la singularité). La menace existentielle résultant de l’IA est maintenant devenue un sujet hyperbrûlant… mais ne restons pas bloqués dans cette discussion.

Où en est exactement la réflexion contemporaine sur la conscience ? J’ai mentionné l’IIT, proposé par le neuroscientifique Giulio Tononi, qui cherche à quantifier les niveaux d’intégration de l’information. Pendant ce temps, Global Neuronal Workspace (GNW) considère l’espace à travers lequel une partie spécialisée du cerveau diffuse vers les autres.

Là encore, d’aucuns affirment que les signaux provenant de tout le corps sont nécessaires à la conscience – le neuroscientifique Antonio Domasio dit même que la conscience est constituée de tous les signaux du corps. D’autres perspectives sont basées sur le raisonnement prédictif et l’attention. Bref, une théorie générale de la conscience n’est pas encore aboutie et ce qui est conscient reste subjectif. Et nous n’avons même pas abordé les mystères du subconscient !

La ville ne peut pas égaler la complexité des cent milliards de neurones du cerveau humain avec soixante trilliards de connexions mais l’application des mesures d’intégration d’informations de l’IIT à une ville serait un excellent projet de recherche, tout comme la modélisation de la ville comme un GNW. Peut-être constaterions-nous que des signes de conscience urbaine sont apparus bien avant la révolution numérique. Le concept d’Aldo Rossi de la ville en tant que mémoire collective aborde quelque chose de pertinent pour la conscience, à savoir la mémoire, qui est autre qu’une donnée stockée.

Une autre caractéristique de la ville historique est le comportement de groupe, comme chez les supporters lors d’un match de football, les foules lors d’une exécution publique ou les collaborateurs d’un projet. Ils ont une intelligence d’essaim comme des volées d’oiseaux ou des colonies de fourmis. Peut-être que les premières villes ont atteint divers seuils de complexité d’interaction sociale qui contribuent à une sorte de conscience.

Cette enquête a été un survol fantaisiste de quelques idées contemporaines qui ne s’appliquent normalement pas aux villes. Mais si la ville est consciente, que cela signifie-t-il pour les architectes et les urbanistes ? Une des conséquences serait que chaque projet deviendrait comme une chirurgie du cerveau. Or, malheureusement, toutes les chirurgies cérébrales ne sont pas couronnées de succès.

L’histoire de l’architecture est parsemée de schémas qui ont saccagé la santé mentale de la ville (comme la planification sociale corbusienne) et même induit la mort cérébrale urbaine (par exemple, les projets d’autoroutes du milieu du siècle).

Les architectes devraient ressembler davantage à de bons médecins ou vétérinaires, établissant un rapport émotionnel avec leur patient et visant à le rendre meilleur.

Herbert Wright

Retrouver toutes les Chroniques d’Outre-Manche