La bibliothèque André Malraux de Strasbourg a été inaugurée le 19 septembre 2008. Le maître d’ouvrage souhaitait des «partis d’aménagement en lien avec les usages et l’identité du lieu». Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart y sont si bien parvenus qu’on ne saura bientôt plus qu’une grande partie de l’ouvrage est une extension. Visite de presse.

Le vendredi 24 octobre 2008, la bibliothèque André Malraux de Strasbourg accueillait une conférence intitulée l’Eco construction, où il fut notamment question du futur ‘éco-quartier’ de la ville. Selon toute probabilité, les intervenants et les spectateurs ne prêtèrent guère attention aux façades en verre sud et nord de la médiathèque. D’ailleurs ces façades disparaîssent la nuit venue. Pourtant c’est un souci thermique qui en a motivé la conception.

«La façade est déplacée sur l’extérieur, dans la continuité de celle de l’extension. Le volume initial se trouve inclus dans celui de l’extension. L’unité de lieu est réalisée,» explique Myrto Vitart. Surtout, c’est une «double-peau inerte que l’on peut modeler par ordinateur en fonctions des conditions climatiques extérieures,» précise Jean-Marc Ibos.

«Moins tu donnes et plus tu invites à chercher, plus tu vas ainsi révéler,» nous expliquait Myrto en juin 2006. De fait, dans le cadre de cette reconversion et extension d’un ancien silo et d’entrepôts en bibliothèque, la première idée des architectes a été de dépouiller les bâtiments et, ce faisant, d’en faire apparaître à l’intérieur la singulière beauté. «Le silo est conservé, signe vertical dans le paysage marquant l’entrée du site depuis la vieille ville. De la halle qui s’y adosse, le projet conserve la magnifique structure en béton. L’extension en constitue le prolongement vertical et horizontal, parfaitement calibré sur l’épure d’origine. La halle est alors dégagée de son parement extérieur en brique. La lumière, en investissant les lieux, souligne la beauté de la structure aux chapiteaux pyramidaux,» souligne les architectes.

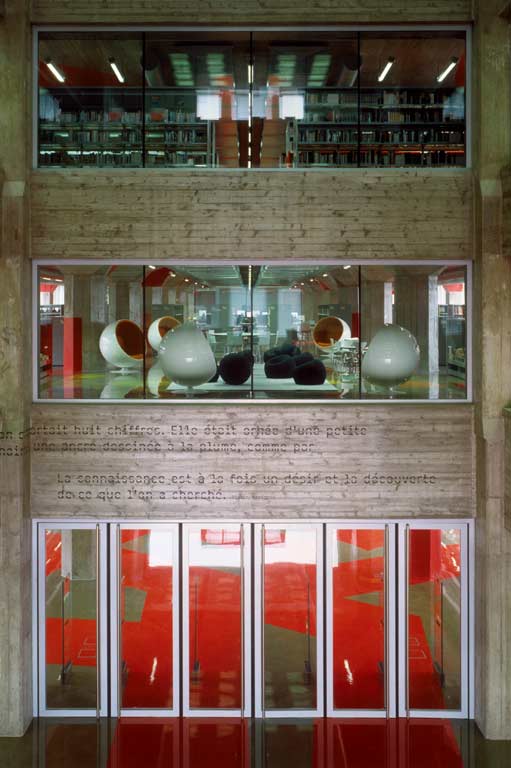

Et pour souligner cette beauté, les imperfections du béton d’origine ont été conservées et, aussi, tous les nouveaux coffrages ont été fait à la planche – «avec les boiseurs, j’ai eu le sentiment de retrouver mon métier,» s’amure Jean-Marc Ibos -, tant et si bien qu’on ne sait plus très bien où finit le bâtiment d’origine et où commence l’extension. «La trame constructive est issue de la halle d’origine. Les planchers de l’extension prolongent ceux de l’existant offrant à la bibliothèque de larges plateaux libres et traversants. Initialement destinés au stockage, ils sont bas sous plafond. La transparence des façades y apporte la lumière nécessaire, découpant le paysage à l’horizontale et reliant l’un à l’autre les deux bras du canal. Des vides, en rive de bâtiment, en dilatent verticalement les volumes. Le hall, s’étire sur la totalité du rez-de-chaussée, de quai à quai,» expliquent-ils.

Le silo est évidé sur toute sa hauteur. On y lit dès l’entrée la stratification des fonctions; les espaces de consultation et de lecture, sur cinq niveaux, et les services de l’administration en couronnement. Passée l’entrée, cette lecture du bâtiment se fait sur plusieurs plans. Littérale quand il s’agit de la signalétique puisque, «à la manière des tags qui envahissaient la halle désaffectée, la signalétique guide désormais le visiteur vers les étages,» expliquent Ibos&Vitart. «L’espace de la nouvelle médiathèque est le support de textes échappés des livres alentour et sélectionnés en fonction du projet de signalétique. A même le sol, enveloppés autour des piliers et se déplaçant jusque sur les murs, ces écrits ponctuent les espaces, révèlent les matériaux qui constituent le bâtiment,» précise Ruedi Baur qui en est l’auteur.

Autre forme de lecture littérale du bâtiment, les architectes, «dans une logique industrielle, qui trouve dorénavant sa justification dans l’exiguïté des hauteurs,» les équipements sont laissés apparents, le tracé des fluides s’inscrivant alors dans la linéarité des lieux.

Sauf que cette lecture se révèle vite plus subtile au fil de la visite, voire déroutante. Ainsi le long ruban rouge, inscrit à même le bâtiment selon une logique qui échappe aux premier et second regards, «qui relie entre eux les plateaux dissociés de l’espace public», rompt constamment les perspectives et la linéarité de ces poutres et chapiteaux imposants. Qui plus est le jeu des miroirs dilate l’espace si bien qu’entre miroirs et ruban et plateaux traversants pourtant identiques se révèlent pleins de surprises et offrent le sentiment d’entrer dans des lieux différents suivant la direction du parcours ou l’étage. Parfois même, en quelques pas, a-t-on l’impression de franchir un seuil que pourtant rien apparemment ne matérialise.

Cette sensation est particulièrement marquée dans l’escalier intérieur qui monte aux étages. Un escalier de Chambord devant un miroir réfléchissant – ce que Jean-Marc Ibos appelle un «double-Chambord» – invite soudain le visiteur à se demander par quel mystère il n’est plus tout à fait certain de savoir où il est.

En ressortant, le sens qu’ont voulu donner les architectes à l’ouvrage s’impose comme une évidence. C’est à l’horizontale que s’appréhende le paysage fluvial. Tout, ici, se plie à la logique du cours d’eau; la linéarité des quais, l’étirement du môle, l’alignement des arbres. Jusqu’aux bâtiments qui se profilent d’un bout à l’autre du môle, parfaitement réglés dans leur continuité sur une parallèle aux quais et dont les silos, tels des proues, ponctuent verticalement les extrémités.

La beauté du lieu tient en cette harmonie. Petit bout de territoire miraculeusement préservé dans sa cohérence initiale, où l’exploitation industrielle qui exigeait une efficacité optimum dans la relation des bâtiments aux quais, au chemin de grue et à la voirie a déterminé, sur l’axe longitudinal du môle, la rigoureuse succession rythmique des volumes.

Sur cette longue langue de terre entourée d’eau, ce ne sont pas tant les bâtiments qui qualifient le lieu que la relation des bâtiments entre eux; la succession des pleins et des vides, le jeu des horizontales et des verticales, l’axialité, les stricts alignements aux quais.

La transformation de l’entrepôt Seegmuller en bibliothèque, parce qu’elle implique un doublement des surfaces disponibles, met en question le fragile équilibre en place. De ce fait, la réflexion menée s’inscrit dans une optique globale. La problématique ne se réduit pas à la seule résolution de la réaffectation d’un entrepôt mais vise à dégager les grands principes de composition à même de conserver au lieu ses caractéristiques fondamentales. «C’est dans ce contexte que la vocation nouvelle du lieu trouve l’espace de liberté pour s’exprimer,» écrivent Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart.

En effet, à la nuit tombante les espaces internes qui en pleine lumière captaient le paysage se dilatent en retour progressivement sur l’extérieur. Il est judicieux alors d’écrire, à l’instar des architectes, que sur le môle Seegmuller, la nouvelle bibliothèque irradie.

Christophe Leray

Cet article est paru en première publication sur CyberArchi le 24 septembre 2008